Dalle vette della nostra rastrelliera, un grido collettivo fu il nostro silenzioso contributo alla fine del mondo. Senza labbra, senza occhi, senza lingua e neanche l’ombra di un cervello, il destino ci aveva riservato un posto in prima fila nel momento in cui una situazione in bilico raggiunse il punto critico d’ebollizione. Per volere ed ordine di Pedro de Alvarado, il vice del “civilizzato” conquistador Hernán Cortés, partito per la costa al fine di trovare un accordo con gli spagnoli giunti al fine di arrestarlo, ponendo fine alle sue operazioni di agente della corona. “Per difenderci dal palesarsi di un complotto, finalizzato alla nostra sistematica e rituale eliminazione.” Avrebbero affermato loro; “Per cupidigia e l’avidità indotta dal desiderio di sottrarci i nostri tesori.” Giureranno successivamente i pochissimi sopravvissuti del clero Azteco, imprimendo le proprie testimonianze in lingua Nahuatl, su pelli di animali, stoffa, corteccia di fico. Ma se qualcuno ci avesse chiesto di riferire la nostra impressione, non ci fu un singolo motivo scatenante. Bensì la temperatura gradualmente più elevata, di un luogo letteralmente intriso di sangue che altro ne bramava così come fatto in precedenza lungo il ciclo ininterrotto delle stagioni. Chi, meglio di noi, poteva dire di averne una chiara consapevolezza?

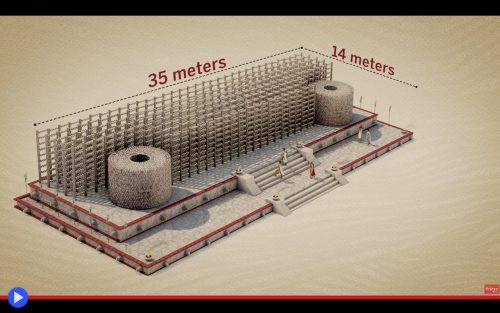

Era, dunque, il 22 maggio del 1520, quando nel corso della festa di Toxacl indetta dall’imperatore Montezuma, per celebrare ogni anno il dio Tezcatlipoca, un gruppo di stranieri nelle loro impenetrabili armature, con fucili, spade e lance, alla testa di una folla di mexica inferociti, bloccarono ogni uscita del Templo Mayor, principale luogo di culto della capitale. Per poi dare inizio, cupamente, al massacro. Centinaia, migliaia di membri della casta nobile e sacerdotale… Nel giro di poche ore, trasformati in stolidi cadaveri, avvicinando l’ora in cui l’eterno impero avrebbe visto la sua stessa struttura rovesciata, smembrata e fatta a pezzi così come in anni precedenti, era toccato a noi ed alle nostre famiglie oggetto dell’onore più terribile tra tutti quanti: nutrire gli spiriti divini del cielo e della terra. Questa, la nostra testimonianza di esseri immortali, le nude teste in alto sulle torri circolari dello Huey tzompantli, svettante collezione dei crani. Tale il nostro senso d’esultanza, per la catarsi distruttiva di coloro che, attraverso le generazioni, era stato fatto ai danni di noialtri, colpevoli soltanto di essere venuti al mondo in un paese dominato da una religione assetata di violenza ed uccisioni. Cessate le grida, disperso il fumo, gli spagnoli presero quindi lo stesso Montezuma in ostaggio, prima di ritirarsi nella foresta in attesa del ritorno del loro condottiero. Una decina dei loro, rimasti tra i morti della frenetica battaglia, vennero decapitati, le loro teste scarnificate ed essiccate. Prima di venire aggiunte, con tanto di barba, alla “gloriosa” rastrelliera dei testimoni…

rituali

L’isola che intaglia demoni per affrontarli al suono dei suoi tamburi

Terra emersa tropicale sita nell’estremo meridione del subcontinente indiano, lo Sri Lanka costituisce ad oggi un territorio culturale in larga parte inesplorato, a causa del succedersi di svariati periodi politicamente e religiosamente interessati a cancellare i segni del suo passato. Gli Olandesi, i Portoghesi e infine i Britannici, la cui presa ed il dominio in territorio indiano avrebbero modificato profondamente il corso della storia dell’Asia meridionale. Incluso questo luogo sincretistico in cui molte culture avevano già avuto modo d’incontrarsi, tra cui l’importazione geograficamente non coincidente delle danze ed altre pratiche celebrative del distante stato del Bihar. Dove in mezzo alle colline dell’entroterra, i diversi popoli erano soliti compiere le proprie venerazioni al suono della musica, con l’aiuto di un’intera categoria professionale dedita alla personificazione, e successiva interpretazione del ruolo delle divinità. Ma ciò che essi non avevano mai conosciuto, per la vicinanza di un diverso tipo di culture dedite all’astrazione, era il particolare stile e la perizia artigianale delle maschere di legno indonesiane, gradualmente trasportate, vendute e filtrate fino alle distante sponde di quel centro commerciale proiettato nell’Oceano Indiano. Ciò detto e tutto considerato, nonostante alcune citazioni filologiche in lingua Sinhala risalenti al XIII e XIV secolo, relative al modo per “camuffarsi” ed “interpretare” diversi ruoli, non si hanno prove pratiche di una lunga tradizione pregressa nella costruzione delle maschere in terra di Ceylon. Soprattutto per quanto concerne il principale stile odierno del ves muhunu (“volto del personaggio”) in molti modi preso in prestito e modificato non prima del 1800 dalle tecniche produttive dell’isola di Bali, con suoi rituali simboli e sincretistici legati a metodologie sciamanistiche dalla derivazione fondamentalmente ancestrale. Fino alla messa in opera di una fiorente produzione, centrata in modo particolare nella parte sud dell’isola, dove la trasmissione ereditaria l’ha condotta fino a noi, nella guisa d’importante ausilio folkloristico ed al tempo stesso, lucrativa merce messa in vendita nelle boutique e nei negozi di souvenir per turisti. Lasciando come luogo maggiormente utile, per chi volesse veramente conoscere lo stile e la funzione delle maschere cingalesi, un particolare luogo situato presso la città costiera di Ambalangoda, noto come Fabbrica e Museo di Ariyapala. Edificio sufficientemente ampio da riuscire a contenere la più notevole collezione di mostri, demoni e figure tipiche del teatro isolano, assieme all’opportunità di vedere i loro creatori all’opera ed anche acquistare, ai prezzi più diversi, un pezzo inconfondibile di questo tipo d’artigianato culturalmente rilevante. Chiunque dovesse lasciare queste sale, tuttavia, con l’impressione di essersi trovato in una trappola per turisti, dovrebbe essere non solo prevenuto ma privo di nozioni relative all’effettiva discendenza delle maschere e l’impiego che quest’ultime hanno avuto, nel corso dell’ultimo e travagliato secolo di storia locale…

Studio svela come la puntura di una formica può minare il sistema nervoso umano

Un dolore assoluto, che ottenebra la mente e paralizza i movimenti. La sofferenza totale che permette, per lo meno nell’idea del popolo che continua a praticare un tale rituale, di affrontare in seguito qualsiasi prova fisica ignorando la sofferenza. E c’è qualcosa di fondamentalmente primitivo, persino barbarico, nel rito di passaggio degli indigeni Sateré-Mawé della giungla brasiliana, secondo cui l’arrivo presso l’età adulta necessita di esser celebrato tramite puntura indotta e reiterata ad opera del più atroce degli insetti mai classificati dalla scienza umana. Quella stessa Paraponera clavata o formica proiettile di oltre 2 cm di lunghezza, il cui morso è stato alternativamente paragonato a un colpo d’arma fuoco o nelle parole dell’esauriente Justin O. Schmidt, entomologo dal comprovato grado di masochismo, “Camminare sui carboni ardenti con un chiodo arrugginito conficcato in un piede”. Tutto questo benché resti fondamentale specificare come prendere decine di questi animali e intrappolarli nella versione fatta in casa di un guanto da forno, per poi renderle nervose con il fumo ed infilarci dentro le mani del soggetto designato per qualche eterna decina di minuti, più volte nel corso di settimane o mesi, non costituisca un effettivo pericolo per la vita di quest’ultimo, né abbia altre conseguenze in genere che tremori, nausea, capogiri, paralisi temporanea e qualche trascurabile convulsione. Questo perché contrariamente al veleno utilizzato da taluni serpenti, razze marine, vespe o calabroni, la piccola mistura di sostanze inoculate dagli imenotteri in questione non ha effetti deleteri alla sopravvivenza di un organismo, pur restando responsabile di una percezione del dolore che pare superare i limiti dell’immaginazione corrente. Questo principalmente grazie alla presenza, già nota verso la fine degli ’90 del peptide neurotossico della poneratossina, una sostanza capace di saturare i canali del sodio nelle fibre nocicettorie, inviando in buona sostanza un segnale intenso e ininterrotto fino alle zone rilevanti del cervello stesso. Ora d’altra parte un simile spunto di approfondimento, nonostante la sua rilevanza per lo studio del dolore ed eventuali metodologie utili a moderarlo, è stato successivamente accantonato dalla scienza per l’oggettiva difficoltà nel prelevare quantità sufficienti di veleno da una creatura piccola come un formica, per quanto appartenente alle genìe ipertrofiche del territorio sudamericano. Almeno fino all’articolo recentemente pubblicato nel numero di maggio della rivista scientifica Nature Communications, in cui Samuel D. Robinson dell’università del Queensland e colleghi affrontano per la prima volta in modo sistematico la questione. Ritrovando tracce di tossine simili anche all’interno di altri rappresentanti della famiglia Formicidae, tra cui le più piccole ma non meno aggressive Tetramorium africanum e le affascinanti formiche dalla testa verde o Rhytidoponera metallica endemiche del continente d’Oceania, capaci d’indurre uno stato di sofferenza forse meno intenso ma persistente almeno quanto quello della tristemente celebre Paraponera. Un viaggio di scoperta che potrebbe essere, in effetti, ancora agli albori…

Non è una ciotola di fango ma l’amata kava, radice psicotropica del Pacifico meridionale

Tra tutte le sostanze che assumiamo nel corso di una comune giornata, il nero ed aromatico sapore del caffè viene considerato in genere un gusto acquisito, che per molte persone richiede l’inclusione di svariati cucchiaini di zucchero, o un dolcificante equivalente, per non ricordare da vicino la sensazione di una sgradevole medicina. Eppure a prova significativa che con la pratica ogni cosa può essere effettivamente migliorata, vi sono miscele e tipologie di questa bevanda frutto di particolari cultivar, che paiono trascendere simili stereotipi, riuscendo a trascinare, volenti o nolenti, papille incerte verso un mondo di amarezza stranamente conturbante, a suo modo parte di un’esperienza piacevole ed antica. Non così, a quanto si racconta, l’inebriante kava. O Piper methysticum, pianta cespugliosa dalle grandi foglie imparentata con il pepe nero (P. nigrum) assieme a numerose altre spezie utilizzate nella cucina asiatica, indonesiana e dei paesi polinesiani. A differenza delle quali, tuttavia e indipendentemente dal tipo di preparazione attraverso cui raggiunge il palato umano, essa sembra possedere un sapore che viene generalmente paragonato a quello di una certa quantità di terra umida preventivamente posta in sospensione nell’acqua del bicchiere, o ancor meglio quella grande tazza condivisa, da cui viene consumata in certi luoghi come una diffusa e stimatissima attività conviviale. Un risultato del tutto logico, quando si considera la provenienza dalle parti sminuzzate di una radice. Il che lascia sorgere spontanea la domanda del perché, esattamente, gli abitanti di Samoa, Tonga, Vanuatu, Pohnpei, le Fiji e finanche Rapanui, la rinomata Isola di Pasqua, continuino ostinatamente a sottoporsi a un tale rituale, ancora oggi con i prezzi relativamente bassi e la facilità nell’importare qualsivoglia tipo di bevanda alcolica, con gran guadagno di sapore e innata piacevolezza degustativa. Per cui la stratificata risposta, lungi dall’includere meri concetti quali il prezzo e la facilità di ottenimento, sconfina nell’effettivo regno del piacere individuale, con particolare riferimento agli effetti latenti posseduti da questa pianta, che viene descritta alternativamente come un tranquillante, un sedativo ed un euforico, capace di allontanare dalla mente i propri problemi e dare un senso di felicità e rilassatezza accompagnato da un lieve senso di piccantezza e il terribile retrogusto fangoso. Spesso paragonato nei suoi paesi di principale diffusione a quello della noce di Betel (Areca catechu) facendo a meno delle stesse gravi implicazioni per la salute degli utilizzatori a lungo termine e soprattutto in assenza del suo terribile e ben noto senso d’assuefazione. Col che non voglio certo affermare che si tratti di una sostanza del tutto priva d’implicazioni problematiche, nella maniera ampiamente dimostrata in una serie di studi di settore effettuati nel corso degli ultimi anni soprattutto negli Stati Uniti, dove la kava viene venduta liberamente, pur essendo accompagnata da una lunga serie di controindicazioni latenti. Le quali tendevano a passare prevedibilmente in secondo piano, all’interno dei paesi dove fu capace di costituire attraverso i secoli uno dei pilastri fondanti del concetto stesso di struttura sociale, all’interno di occasioni fortemente ritualizzate ed altre ricorrenze dalle caratteristiche sacrali…