La grande integrazione tra il pensiero e la materia è un sincretismo che ha condotto gli uomini ad edificare, attraverso i millenni, opere destinate a varcare le generazioni non soltanto in senso tangibile, ma anche come punto di riferimento logico per l’ulteriore miglioramento dei princìpi e fondamenti di quei mondi. Uno di questi è l’essenziale spazio creato come punto di meditazione, relax o mistica ricerca di equilibrio individuale noto come parādaiĵah o “recinto murato”, etimologicamente interconnesso con il luogo menzionato in successive descrizioni dell’immacolato stato di grazia antecedente al concetto stesso di Storia. Quell’oasi nel deserto della stessa esistenza, popolato di piante ed animali, scroscianti fiumi e torrenti. Una terra che sarebbe stata la promessa dei popoli futuri, una volta elaborato il concetto stesso di aldilà e tutto ciò che ne deriva come ricompensa delle sofferenze per i probi di questa Terra. Non a caso nelle prime traduzioni in lingua greca di quegli antichi testi destinati a diventare la Bibbia cristiana, proprio tale termine venne impiegato al fine di riferirsi al luogo dove Adamo ed Eva avrebbero tradito la fiducia dell’Onnipotente. Ma ci sono molti “paradisi” nel contesto geografico agli albori stessi della civiltà ed uno dei più celebri rimane, ad oggi, il Bāgh-e Shāzdeh di Mahan o “giardino del principe”, esempio formale dei crismi architettonici persiani traferiti al XIX secolo, per il volere inizialmente del nobile minore della dinastia Qajar, Mohammad Hassan. Erede del khanato di Iravan, che si era trasferito successivamente al proprio matrimonio con la principessa Mahrokhsar Khanom, ottenendo una posizione amministrativa nel governo centrale di Teheran. Nient’altro che un punto di partenza, senz’altro, per un’opera di questa portata: il tipo di residenza e luogo di ritrovo utilizzato normalmente per cerimonie o incontri tra i personaggi più importanti di quell’Era travagliata, su una scala e con perizia largamente superiori alla normalità. Stiamo parlando, in altri termini, di 5,5 ettari circondati da un muro rettangolare con spazi adibiti ad alloggi finemente ornati, posti ai margini di una delle zone più aride dell’intera nazione dell’odierno Iran, il deserto “assoluto” noto come Dasht-e Lut. Eppure a ben vedere ciò che sussiste all’interno del complesso, non si direbbe. Nella separazione in quadranti egualmente alberati secondo i crismi del charbagh o “parco dei quattro quadranti”, percorsi e suddivisi da canali artificiali che sfociano in spettacolari fontane zampillanti e aiuole ricolme di piante e fiori rari. Nell’espressione di più assoluta e incomparabile magnificenza che nessuno, prima di quel momento, avrebbe mai potuto pensare di osservare in siffatto luogo…

prestigio

L’eccezionale maxi-pecora che rappresenta l’opulenza del popolo senegalese

In un tempo antecedente ai faraoni, quando l’intera area geografica dell’Africa saheliana non era stata ancora occupata da un vasto deserto, le genti di lì apprezzavano a pieno lo stile di una vita nomadica, fondata sulla caccia e la raccolta delle abbondanti risorse naturali terrestri. Fu soltanto sei migliaia di anni dopo, attorno al 7500 a.C, che l’avvicinarsi della fine dell’epoca Neolitica portò alla formazione di un diverso approccio all’esistenza. Con la creazione d’insediamenti permanenti e campi coltivati, gli uomini e donne di quel continente cominciarono a costituire un lascito tangibile, destinato a culminare con la messa in opera delle grandi piramidi e gli altri monumenti egiziani. Eppure ormai a quel punto, soltanto pochi luoghi potevano essere ancora definiti fertili, ragion per cui le nazioni limitrofe dovettero trovare una risorsa alternativa per poter alimentare la propria economia. Così fato volle che un tale tesoro sarebbe giunto camminando sulle proprie stesse zampe, incoraggiato dai commerci, inizialmente attraverso l’istmo di Suez e la penisola del Sinai. Si trattava della pecora domestica (Ovis aries) principalmente del tipo dotato di una coda lunga e sottile. Mentre soltanto a numerosi secoli di distanza, probabilmente per il tramite del Corno d’Africa e le altre regioni orientali del continente, una diversa varietà di ovini avrebbe avuto modo di essere importata, con la loro coda corta e ideale per l’immagazzinamento del grasso. In forza della mera logica delle distanze impercorribili, soprattutto al di là di una barriera paesaggistica come un mare di sabbia inadatto alla transumanza, i popoli dell’Occidente africano avrebbero tratto il principale giovamento dalla prima delle due varietà, selezionata attraverso le generazioni al fine di ottenere un animale perfettamente adattato al clima secco ed arido dell’entroterra. Con gli antenati pressoché diretti di razze come la Touabire della Mauritania e la cosiddetta pecora moresca o Bali-Bali originaria della regione del Mali. Due esempi esteriormente ben diversi, ma fisiologicamente altrettanto validi, di animale domestico capace di fornire latte, lana e carne ai propri proprietari, senza interruzioni di alcun tipo nella propria devozione ed i servizi resi all’umanità. Finché a qualcuno, in epoca particolarmente recente, non sarebbe venuto in mente d’incrociare membri delle due razze contrapposte, creando qualcosa di assolutamente inusitato: una sorta di super-pecora, se vogliamo, più grande, forte e resistente, ma soprattutto distintiva nell’aspetto con il suo muso convesso, la colorazione bianca ed a macchie e le corna ritorte sia nei maschi che nelle femmine. Sto parlando della Ladoum, così chiamata dal nome della tribù Ladem situata nella regione di Hodh El Gharbi, in Mauritania, che soltanto negli anni ’70 dello scorso secolo iniziò a trarre grande beneficio, e notevoli vantaggi economici, dall’allevamento di questa particolare creatura di 114 cm al garrese per 175 Kg di peso. Caratteristiche più che sufficienti a far classificare la pecora nel gruppo degli animali da fattoria medio-grandi, benché il pelo corto e poco vendibile ne avrebbe certamente limitato l’importanza nel mondo dei commerci. Se non fosse stato per l’imporsi di un singolo, fondamentale tratto culturale legato ai rituali di una delle principali religioni al mondo…

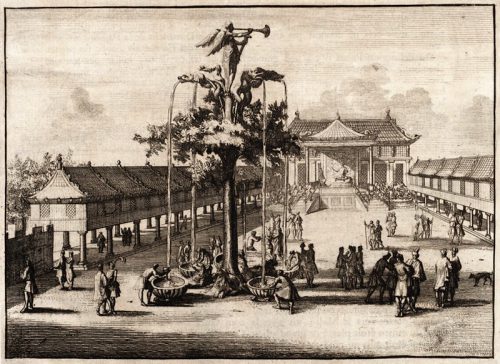

L’albero d’argento, leggendaria fontana medievale nel giardino del Khan

Sul retro dell’odierna banconota da 10.000 tögrög, in contrapposizione all’immagine del vecchio Gengis presente dal lato principale, figura l’immagine di un palazzo dall’aspetto simile all’architettura cinese, ornato dalla presenza di un curioso monumento. Simile a una pianta, ma chiaramente creato in qualche tipo di metallo, lo stretto arbusto si erge nella scena con le figure di tre leoni seduti in corrispondenza alle sue radici, ed un angelo con la sua tromba posto in posizione eretta sulla sua alta sommità. Tre serpenti si sporgono dalle sue fronde, simili a dragoni silenziosi. Dalle loro bocche, molto convenientemente, parrebbero scaturire zampilli di un qualche fluido non meglio definito, che soltanto un breve approfondimento letterario può riuscire ad identificare come vino, latte di giumenta fermentato e birra di riso. Si tratta di una riproduzione parzialmente fantastica, per sommi capi, dell’oggetto di cui il trascorrere dei secoli ci avrebbe privato, lasciando unicamente l’accurata descrizione di quell’uomo che, con i suoi stessi occhi provenienti da lontano, aveva avuto modo di conoscerne l’eccezionale esistenza.

L’azione si svolge nel 1254, presso la capitale dell’impero più vasto che il mondo abbia conosciuto, Karakorum. Siamo all’incrocio più importante sulla Via della Seta in Mongolia ed il frate fiammingo Guglielmo di Rubruck, inviato fin quaggiù da Costantinopoli su mandato papale e per volere del re dei Franchi Luigi IX d’Angiò, si trova presso la corte dei potenti ormai da svariati mesi, essendo rimasto colpito dalla natura cosmopolita dei suoi abitanti, appartenenti a un variegato amalgama di religioni, culture e provenienze distinte. Nessuna traccia del condottiero convertito alla cristianità che si era recato a cercare, quel Khan Sartaq che avrebbe potuto diventare un alleato del suo signore. Ma qui aveva avuto modo di conoscere, con suo sommo stupore, numerosi esuli cristiani, un intero quartiere musulmano, gli eredi dei mercanti europei che si erano spinti fino a tali luoghi e soprattutto, la figura dell’artista ed orafo parigino Guillaume Boucher, probabilmente catturato e trasportato fin quaggiù a forza assieme agli altri prigionieri di provenienza europea. Fu tale circostanza, per lui, un momento di sollievo dopo le difficili peripezie di un lungo viaggio in mezzo a un popolo che non esitò a definire nei suoi diari come composto per lo più da barbari e selvaggi, criticando a più riprese la loro presunta avidità, la società disordinata e gli improbabili precetti religiosi del Tengrismo. In una capitale relativamente accogliente, che aveva raggiunto seguendo una carovana di alti funzionari in viaggio presso il loro signore, dalla quale sembrò d’altronde essere tutt’altro che impressionato, trovandola notevolmente inferiore anche al semplice villaggio francese con l’omonima abbazia di St. Denis. Osservatore occasionalmente attento, tuttavia, il frate descrisse approfonditamente i rituali temporaneamente stanziali della corte viaggiante di Möngke Khan (regno: 1251-1259) nipote di Gengis e corrente sovrano dei propri spropositati territori. Riservando svariati paragrafi all’improbabile meraviglia artistica, che lo stesso Boucher ebbe a quanto pare modo di ultimare nel corso di quel soggiorno relativamente breve, destinato a risultare in una delle poche testimonianze scritte dell’aspetto e lo stile urbanistico di Karakorum…