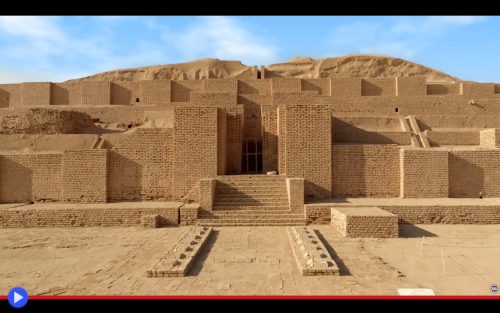

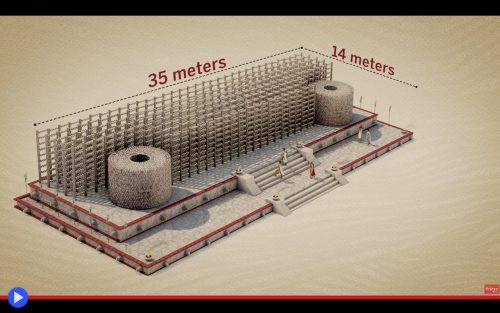

Per le grandi civiltà agli albori della Storia, edificare colossali monumenti costituiva il metodo più efficace di rendere duraturo il nome dei regnanti, oltre a garantirsi una maggiore considerazione da parte degli esseri supremi che, dall’alto dei loro palazzi celesti, sorvegliavano e guidavano la civilizzazione umana. Nell’idea posseduta dalle genti di Haltamti, regione situata nell’odierna provincia iranica di Khuzestān ed a diretto contatto con diverse culture mesopotamiche (Sumeri, Accadici, Babilonesi) la dinamica di tale intento risultava leggermente diversa. Questo poiché essi credevano, fin da tempo immemore, che il sommo padre del proprio nutrito pantheon denominato Inshushinak risiedesse nella stessa casa del sovrano, ed al sorgere di ciascuna alba decollasse a bordo del suo magico carro, accompagnando il sole nel suo lungo arco quotidiano. Visione concettuale questa degna di costituire l’ottimo pretesto per la costruzione di una grande capitale sacra, ove unificare e verso cui far pagare ingenti tributi ai diversi capi delle comunità limitrofe fino a unificarle sotto un’unica bandiera. Quel poco che sappiamo nella progressione da potenza regionale verso la metà del terzo millennio a.C, fino alla formazione di un vero e proprio impero culminante nel 1500 a.C. attraverso il succedersi di varie dinastie, possiamo dunque dire di averlo principalmente desunto dai lasciti materiali di queste genti, abili nello sfruttare la tipica architettura in mattoni di adobe tipica dei loro tempi remoti. Tra cui il capolavoro forse meglio conservato, forse ancor più dei monumenti ritrovati ad Ur e le altre capitali di quel mondo spesso sincretistico ed in vicendevole conflitto, può essere individuato presso la collina Chogha Zanbil (monte “Cesta”) situato tra le città di Susa ed Ahvaz. Il complesso di edifici, all’interno di un triplice recinto, un tempo dominato da quel tipo di svettante torre a gradoni, un tempo misurante più di 100 metri ma oggi grosso modo dimezzata nei suoi sovrapposti livelli superstiti, caso il peso ed il trascorrere dei successivi millenni. Il che non ha del tutto compromesso, ad ogni modo, la svettante imponenza di un sito archeologico tra i più vasti, e di sicuro maggiormente importanti della regione. Un portale d’accesso privilegiato, verso i misteri di una delle perdute culture all’origine di un intero ceppo culturale dello scibile dei nostri predecessori…

imperi

Le sessantamila paia di orbite sospese nei crani del defunto popolo di Tenochtitlan

Dalle vette della nostra rastrelliera, un grido collettivo fu il nostro silenzioso contributo alla fine del mondo. Senza labbra, senza occhi, senza lingua e neanche l’ombra di un cervello, il destino ci aveva riservato un posto in prima fila nel momento in cui una situazione in bilico raggiunse il punto critico d’ebollizione. Per volere ed ordine di Pedro de Alvarado, il vice del “civilizzato” conquistador Hernán Cortés, partito per la costa al fine di trovare un accordo con gli spagnoli giunti al fine di arrestarlo, ponendo fine alle sue operazioni di agente della corona. “Per difenderci dal palesarsi di un complotto, finalizzato alla nostra sistematica e rituale eliminazione.” Avrebbero affermato loro; “Per cupidigia e l’avidità indotta dal desiderio di sottrarci i nostri tesori.” Giureranno successivamente i pochissimi sopravvissuti del clero Azteco, imprimendo le proprie testimonianze in lingua Nahuatl, su pelli di animali, stoffa, corteccia di fico. Ma se qualcuno ci avesse chiesto di riferire la nostra impressione, non ci fu un singolo motivo scatenante. Bensì la temperatura gradualmente più elevata, di un luogo letteralmente intriso di sangue che altro ne bramava così come fatto in precedenza lungo il ciclo ininterrotto delle stagioni. Chi, meglio di noi, poteva dire di averne una chiara consapevolezza?

Era, dunque, il 22 maggio del 1520, quando nel corso della festa di Toxacl indetta dall’imperatore Montezuma, per celebrare ogni anno il dio Tezcatlipoca, un gruppo di stranieri nelle loro impenetrabili armature, con fucili, spade e lance, alla testa di una folla di mexica inferociti, bloccarono ogni uscita del Templo Mayor, principale luogo di culto della capitale. Per poi dare inizio, cupamente, al massacro. Centinaia, migliaia di membri della casta nobile e sacerdotale… Nel giro di poche ore, trasformati in stolidi cadaveri, avvicinando l’ora in cui l’eterno impero avrebbe visto la sua stessa struttura rovesciata, smembrata e fatta a pezzi così come in anni precedenti, era toccato a noi ed alle nostre famiglie oggetto dell’onore più terribile tra tutti quanti: nutrire gli spiriti divini del cielo e della terra. Questa, la nostra testimonianza di esseri immortali, le nude teste in alto sulle torri circolari dello Huey tzompantli, svettante collezione dei crani. Tale il nostro senso d’esultanza, per la catarsi distruttiva di coloro che, attraverso le generazioni, era stato fatto ai danni di noialtri, colpevoli soltanto di essere venuti al mondo in un paese dominato da una religione assetata di violenza ed uccisioni. Cessate le grida, disperso il fumo, gli spagnoli presero quindi lo stesso Montezuma in ostaggio, prima di ritirarsi nella foresta in attesa del ritorno del loro condottiero. Una decina dei loro, rimasti tra i morti della frenetica battaglia, vennero decapitati, le loro teste scarnificate ed essiccate. Prima di venire aggiunte, con tanto di barba, alla “gloriosa” rastrelliera dei testimoni…

L’ambìta chiave dell’inviolabile bastione sulle candide scogliere d’Inghilterra

Un luogo può essere fortificato per generazioni, senza mai acquisire una significativa fama tra le pagine della storia della sua gente. Finché qualcuno, dalle terre d’oltre Manica, non giunge con l’intento dichiarato di conquistarlo. Dimostrando al mondo quanto fosse stato sopravvalutato. Questa è la vicenda, almeno per come viene approcciata nell’importante cronistoria del prete William di Poitiers, al seguito di Guglielmo, il condottiero e duca di Normandia. Quando il suo provato esercito, dopo aver sconfitto il Re Aroldo d’Inghilterra ad Hastings nel 1066, marciò fino alle sopravvalutate mura della città di Dover, i cui abitanti a quanto egli riporta già sapevano di non poter resistere alla sua furia. E in breve tempo capitolarono, non venendo a seguito di questo risparmiati dal sacco e conseguente incendio del loro insediamento collinare. L’unica reale parte in grado di resistere all’avidità dei Normanni, in quel frangente, fu dunque il punto più elevato ove sorgeva una singolare chiesa dedicata alla Madonna, il cui campanile era rappresentato da un’antico edificio dalla forma di un cono; niente meno, in effetti, che il pharos costruito dai Romani al tempo di Caligola, come controparte di un altro identico a Boulogne-sur-Mer. Questo preciso luogo in effetti, e le scogliere antistanti, erano già state ritenute da lungo tempo il sentiero migliore disponibile per approdare dal mare “stretto” fino alle fertili terre del Kent. E da lì marciare, auspicabilmente senza contrattempi, verso le città chiave di Canterbury e Londra. Assoluto potere clericale e temporale, dunque, cui Guglielmo stesso optò di affiancare un predominio strategico, decidendo di far costruire sopra il colle di Dover un forte di legno, così come assai probabilmente avevano già fatto un tempo le genti di Roma. Saltando innanzi un paio di generazioni, fino all’epoca di Enrico II Plantageneto, salito al potere nel 1133, troviamo un’Inghilterra finalmente unita ed influente, tanto da tenere in pugno i territori del cosiddetto Impero Angioino, capace di estendersi dall’estuario del Solway fino al Mar Mediterraneo e dai monti della Somme ai Pirenei. Ciò anche grazie, assieme alla forza delle proprie pretese dinastiche, alla potente flotta dei Cinque Ports, le città costiere sulla sponda inglese della Manica, di cui la stessa Dover era diventata da tempo la più popolosa ed influente. Il che aveva dato ragione, nei lunghi anni di dominio da parte del sovrano figlio di Goffredo il Bello, di rinforzare e costruire alte mura attorno alla chiesa, fino all’opera senza alcun tipo di precedenti portata innanzi con l’aiuto di un rinomato ingegnere di nome Maurice. Che tra il 1179 e il 1188, negli ultimi tre anni del suo regno, fu strumentale nell’investimento oltre 6.500 sterline dalle casse dell’Erario, ovvero semplicemente la maggior somma mai spesa per un singolo castello nell’intera, lunga storia della Gran Bretagna. Il che avrebbe portato, senza alcun dubbio, all’erezione di una delle sue fortificazioni maggiormente estese, ed impressionanti…

La grande guerra e l’inanimata congrega germanica dei cavalieri chiodati

15 marzo 1915: l’Arciduca Leopoldo d’Austria in persona, accompagnato dagli ambasciatori di Germania e Turchia a rappresentare i suoi principali alleati, sale su un palco nella Schwarzenbergplatz di Vienna. Di fronte a lui, la statua in legno di tiglio di un cavaliere senza volto in armatura, creata dall’artista Josef Müllner. Tra il silenzio reverenziale dei presenti, dunque, il capo di stato prende in mano quello che pare a tutti gli effetti un chiodo da cantiere, mentre con l’altra stringe un grosso martello. Tra l’atmosfera elettrica ed un pesante silenzio reverenziale, riverberano dunque due, tre colpi. La testa piatta del cuneo metallico, saldamente infissa, orna adesso il petto dell’armatura. Ora gli altri uomini politici presenti procedono, uno dopo l’altro, a fare lo stesso. Al completamento del terzo exploit, la gente applaude e un grosso libro mastro viene portato sul palco. Qualcuno piange per la commozione, altri gridano slogan ed esultano chiassosamente. Un apposito banco venditore di chiodi, guardato a vista dai soldati, inizia a raccogliere le offerte dai presenti per l’onore di poter imitare i potenti…

La stanchezza di guerra è quella condizione in grado di condizionare un paese, per cui non soltanto i militari ma le stesse persone comuni cominciano a dubitare delle proprie possibilità di vincere un conflitto, lasciando serpeggiare tra il popolo un senso di diffuso malcontento ed apatia produttiva. Comune sin dai tempi antichi a quelli correnti, al punto da dimostrare come, una volta che comincia a prendere piede tale processo, si tratta normalmente di un declino inesorabile, capace di contribuire in senso significativo alla disfatta che esso stesso finisce per agevolare. Particolarmente pervicace e difficile da eradicare essa diventa, inoltre, quando all’accendersi dell’ostilità era stato ripetutamente dichiarato che la vittoria avrebbe arriso ai propri uomini nel giro di pochissimo tempo, come credevano i tedeschi e gli austro ungarici nel 1914 dopo l’avanzata sull’Aisne, la battaglia delle Frontiere i trionfi a Mons, Los e Champagne. Eppure per ogni conflitto vinto, ad ogni metro conquistato, una nuova trincea della Triplice Intesa si frapponeva tra i generali e gli obiettivi di maggiore importanza, favorendo il poderoso attrito che sembrava caratterizzare quel drammatico momento tecnologico nelle campagne militari moderne. Così il morale declinava e assieme ad esso la solidità del cosiddetto fronte interno, potenzialmente destinato ad entrare in gioco al palesarsi di una sfortunata progressione degli eventi, così come la Prussia Orientale era già stata invasa, brevemente, all’inizio di quello stesso anno. E ci sarebbe voluto fino a marzo del 1915 perché agli esperti uomini della propaganda politica, gli artisti militari e gli scultori di larga fama venisse in mente un approccio notevole, quanto insolito, ad arginare l’accentuato dilagare del disfattismo. Erano le kriegsnagelungen, o in termini meno agglutinanti, le “inchiodature di guerra”. Ritualità dal senso antico ma uno scopo pratico marcatamente, innegabilmente asservito al pragmatismo dei nostri giorni…