L’abate Etgal guardava gli stranieri in avvicinamento con la loro demoniaca macchina volante. Sentì come un brivido lungo il collo, mentre nella sua mente formava il pensiero: “In nome del Santo Arcangelo, questa storia non finirà bene.” Di certo lui, che aveva conosciuto le conseguenze di un invasione vichinga verificatosi qualche tempo addietro, aveva ottime ragioni di temere ogni forma di novità e l’arrivo di sconosciuti. Sedendosi sulla panca di pietra che si trovava ai confini più estremi dell’eremo meridionale, affacciò il suo sguardo oltre la rupe alta almeno 80 metri, mormorando fra se e se una preghiera a San Finnian, fondatore di questo luogo remoto. Quindi con un profondo sospiro, si alzò, fece otto passi verso il baratro, e saltò verso l’azzurro dell’oceano sottostante. Una brezza leggera, tipica dell’Irlanda nei mesi di primavera, lo raccolse al volo per trasportarlo all’altro capo dell’isola di Sceilig Mhór.

“Che cosa vuoi dire, CREDI che abbiamo rovesciato un nido? Lo sai quanti permessi ci sono voluti per poter girare quassù? E cosa succederà, quando informeremo le autorità dell’accaduto?” L’individuo senza nome, posto a capo della grande produzione hollywoodiana, guardò con espressione truce il pilota di elicottero. Quest’ultimo appariva contrito ma fondamentalmente, anche un po’ perplesso. “Mr. [REDACTED] che cosa le devo dire… C’era un solo posto, in tutta questa dannata roccia, in cui potessimo atterrare: l’orto sopraelevato tra le mura del monastero. E ci avevano detto che andava bene, ci avevano detto così. Però la vede anche lei quella terra smossa? E quell’uovo rotto? Lì c’era una famigliola di berte minori, sono pronto a giurarci. E allora mi dica adesso, dove sono i pulcini?” Sui presenti calò immediatamente il silenzio. Tutti ricordavano, bene o male, l’allucinante spezzone della BBC, in cui i piccoli dell’oca facciabianca saltavano giù dalle scogliere scozzesi, nel tentativo di spiccare il volo. E il terribile destino che aspettava, inevitabilmente, tutti quelli che non riuscivano a farlo. “Vuoi dire che… Beh, potrebbero essersi spaventati, aver… Aver spiccato il volo per mettersi in salvo. No?” Fu in quel momento che l’uomo della produzione sentì, all’improvviso, un suono mai udito prima. Come un frastuono disarticolato proveniente dalla costa sottostante, le cui modulazioni si dimostrarono provenienti, nel giro di qualche secondo, da un’assembramento di uccelli marini agitati. Lentamente, un passo alla volta, si avvicinò al ciglio assieme al pilota, quindi entrambi guardarono verso il basso. La scena si stava svolgendo all’incirca 25-30 metri più in basso, su uno sperone di roccia. Una coppia di giovani uccelli, simili a piumini grigiastri, si erano radunati al margine estremo dello spazio a disposizione. Altri tre, letteralmente smembrati e trasformati in letterali mucchietti di ossa e piume, erano già stati scarnificati dai loro carnefici infernali. Una dozzina di gabbiani, gli occhi giallastri spalancati per la gioia malefica, si spintonavano a vicenda, nel tentativo di guadagnarsi l’accesso all’ultima portata di questo banchetto fuori programma.

Mentre fuori si svolgeva l’orribile dramma, l’addetto alla supervisione delle location cinematografiche stava facendo il suo ingresso nella cupola di pietra della Cella F, tipico clochán rappresentativo del sesto/settimo secolo dopo Cristo. Il piccolo edificio, messo insieme secondo il principio dell’arco a mensola condiviso da innumerevoli culture di tutto il mondo, era sorprendentemente luminoso all’interno e riparato dalla brezza marina. Tutta la luce proveniva dal singolo oculo di forma circolare e il diametro di circa 30 cm, situato verticalmente sotto il tetto del singolo ambiente pietroso. “[REDACTED], vieni a vedere!” Con l’espressione ancora un po’ scossa, il capo della produzione si affacciò dall’arco dell’unico ingresso previsto dagli antichi monaci. Osservò attentamente l’ampiezza dell’ambiente, il suo fascino quasi preistorico e misterioso. Quindi annuì pensieroso, mentre con una scrollata di spalle, esprimeva un pensiero sulla falsariga di: “Ma si, tanto ormai abbiamo pagato…” E con un gesto consumato, tirò fuori il bloc-notes dal taschino della camicia. Afferrata la penna con la mano destra, fece allora un segno di spunta sulla sua lista, alla voce “tempio Jedi”. Fu in quel preciso momento, mentre il collega era già uscito per andare a supervisionare l’edificio dell’oratorio grande, che l’aria parve convergere in un singolo punto. Di fronte al suo sguardo incredulo, tra macchie di muschio verde-ocra, iniziò a prendere forma lo spettro di Obi Wan Kenobi.

Il Realismo magico è una corrente pittorica, filosofica e di pensiero, secondo cui l’oggettività umana non può mai completamente prescindere da suggestioni fantastiche, oniriche o poco probabili. Venendo, piuttosto, influenzata dalle situazioni di contesto, finché i pensieri non prendono forma quasi tangibile, dando luogo a visioni che meritano di essere rappresentate. Meritano di essere narrate. E qualche volta, persino inventate. Non sono molti i luoghi di questo mondo, dopo tutto, ad essere intrisi di un carico di misticismo superiore a quello della piccola isola di Skellig Michael con la sua sorella minore, Little Skellig, situate a circa 12 chilometri dalla costa sud-occidentale della Terra Verde per eccellenza. Dove ci si ricorda, in maniera pressoché spontanea, che i padroni di un tale nazione devono il loro nome a un leggendario eroe, il quale secondo la leggenda venne sepolto proprio tra simili scogli, dopo essere annegato a causa delle stregonerie dei Tuatha Dé Danann, popolo indigeno dedito alla venerazione degli antichi dei. Il suo nome era Ir, e la sua discendenza, un’importante fattore: il padre Míl Espáine, in un’altra vita, aveva avuto nome Milesius, ed era stato un soldato romano al servizio degli ultimi Imperatori. Prima di decidere, grazie a un colloquio con il Destino, di dover partire alla volta d’Irlanda.

guerre stellari

L’acrobatismo degli idraulici e del ragno umano

Che cosa magnifica, il Fair Use! La norma legale, vigente negli Stati Uniti, secondo cui personaggi, concetti o creazioni di proprietà di un’azienda anche straniera possono essere impiegate da creativi terzi, con la finalità di mettere assieme un qualcosa di sostanzialmente originale, utile o davvero interessante. Sarebbe infatti questa, fra i tanti, uno dei pilastri più importanti del web. Ovvero il fatto che il copyright, pur restando sacrosanto, possa talvolta essere piegato o reso collaterale, all’accrescere il patrimonio cognitivo della collettività. Perché resta fondamentalmente vero il fatto che nell’attimo del click selvaggio, quando una persona è in cerca disperatamente d’intrattenimento, il suo browser tenda a muoversi come il proverbiale mulo che conosce già la strada. Se io dicessi: guarda, il nuovo video dei Dark Pixel! Quanti saprebbero di cosa sto parlando? Mentre prova tu, a presentare l’opera come l’insieme di tre parole chiave: “Super”, “Mario” e “Parkour” per assicurarti una visibilità di certo assai maggiore, nonché la ripubblicazione del tuo materiale presso l’esercito dei siti di settore, o canali tematici quali YouTube Games. È una semplice realtà dell’era digitale, quella secondo cui ottiene il successo unicamente il volto noto. Mentre tutti seguono, belando, l’impronta fantasmagorica del brand. Mentre storicamente non tutti gli executive d’azienda, all’altro capo della filiera produttiva, si sono dimostrati in grado di capirlo. La stessa pluri-ventennale Nintendo, ad esempio, ha alle sue spalle dei lunghi periodi di diffidenza verso l’uso non direttamente autorizzato dei propri beneamati personaggi, con ordini di rimozione o vari tipi di lettere inviate dai legali, finalizzate alla rimozione di questa o quella re-interpretazione. Benché si giunga eventualmente ad un momento, particolarmente significativo, in cui la quantità, e talvolta addirittura qualità, di quanto viene prodotto dalla moltitudine dei fan tecnicamente competenti, finisce per superare quella degli spin-off per così dire, ufficiali. Ed a quel punto, che fermarli diventa contro-producente, sia dal punto di vista pratico, che dell’immagine internazionale. È una sorta di applicazione digitale, gioiosa e coloratissima, del principio della vecchia vita di frontiera. Chiamiamolo, se vogliamo, una sorta di Fair West.

Gente che comprende l’immaginazione. Persone che, acquisita l’abilità di impiegare il computer per creare ogni sorta di mondo fantastico, sono rimasti con i piedi bene saldi a terra, riuscendo a intravedere, dietro semplici muretti o vari tipi di arredo stradale, dei portali verso gli infiniti regni del divertimento. Sono quattro persone, volendo ridursi al nucleo degli autori fissi, ciascuna con un ruolo chiaramente definito. Landon Sperry, grafico degli effetti speciali. Suo fratello Casey, regista e addetto al montaggio. Mike Brown, musicista. Matt Morrel, specialista del compositing (l’amalgama dei diversi elementi visivi). Già gli autori di innumerevoli cortometraggi dedicati al mondo del cinema e dei videogiochi, liberamente disponibili sul loro vasto canale di YouTube, i Dark Pixel non sono soliti ripetersi, né reimpiegare vecchie idee. Ma hanno recentemente deciso di fare un’eccezione, con questo secondo episodio di quella che potrebbe a questo punto diventare anche una serie, visti gli alti valori di produzione e stilistici, finalizzati a mostrare due dei personaggi più famosi di questa generazione, il rosso e il verde idraulico del Regno dei Funghi, alle prese coi consueti pericoli più o meno semoventi, ma per una volta in un contesto niente affatto virtuale: i due campus delle Università dello Utah e della Utah Valley, entrambi siti nello stato di provenienza del fenomenale gruppo di filmmakers, senza comunque rinunciare alla partecipazione di due attori d’eccezione. Entrambi figure degne di nota all’interno dello sport in questione, che a sua volta, non sarebbe stato di certo sconosciuto ai grandi salvatori in tuta delle principesse rosa in difficoltà.

La battaglia delle spade laser stravaganti

Il problema della vita di frontiera è che trasporta ogni conflitto fino alle sue estreme conseguenze. Tanto che un monaco guerriero Jedi, camminando per i boschi con qualcosa di desiderabile, non può scampare all’esigenza dell’altrui “curiosità”. Star Jones alla ricerca della spada tri-forcuta? Con un vago riferimento alla misteriosa valigetta di Pulp Fiction? Che naturalmente non può fare male, e ciò che spesso ne consegue, almeno a partire dal 1995, senza falla colpire, ovvero: “Cosa. C’è. Nel contenitore?” (Se7en docet, con l’accoratissimo Brad Pitt). Perché vivere o esplorare i confini del mondo, come pure dell’universo conosciuto invero tanto, tanto tempo fa, comporta il peso di un rassicurante pezzo col suo fodero fidato, bene assicurato alla cintura rilevante. La pistola del cowboy. La frusta dell’archeologo; oppur la spada che ferisce, che colpisce, che attanaglia e qualche volta, addirittura, taglia.

L’abbiamo visto succedere parecchie volte, di cui l’ultima, piuttosto recente, è stata la presentazione dell’ormai favoleggiato Episodio VII di quella venerata serie con i droidi cinguettanti, adesso addirittura rotolanti, che seguono saccenti un povero protagonista suo malgrado, fatto con lo stesso stampo del buon vecchio Frodo. Oppure Bilbo, perché dopo tutto c’era stato prima lui, per tutta l’erba pipa del fiume Brandivino. Ancora una volta, si prendono parecchie idee di base, ciascuna tratta da un diverso mondo del creativo: film western d’avventura, filosofia orientale applicata alla maniera dell’alchimia taoista, background fantascientifico di tipo di letterario. Poi si mischiano accuratamente, finché ciò che ne risulta, meraviglia delle meraviglie, appare NUOVO. Nessuno l’ha MAI visto, giuriamo! Wow, guerrieri-stregoni su pianeti desertici pericolosi (cos’è Dune) personaggi secondari che a turno ci offrono il principale punto di vista del racconto (cos’è Kurosawa) missioni impossibili di un gruppo di soldati coraggiosi (la Vera Vecchia Storia dei Cannoni Cosmici di Navarone?) Ma del resto è pure vero che osservando uno dei film più influenti degli ultimi 38 anni in questi termini, si commette una notevole ingiustizia. La principale forza di Guerre Stellari non è mai stata nella trama, nella logica situazionale, nella psicologia dei personaggi. Bensì nell’interminabile e variopinto susseguirsi di minuzie, le invenzioni fervide degli ottuplici disegnatori, ingegneri mancati, truccatori, costumisti ed altri folleggianti specialisti di ogni branca possibile della creatività orientata al grande schermo. Unita all’ottima cinematografia citazionista di George Lucas, ma questa è tutta un’altra storia. Oggi, grazie al bizzarro e simpatico video con effetti speciali dell’arcinoto Mr.TVCow, rivolgiamo la nostra attenzione all’opera dell’animatore di origini coreane Nelson Shin, colui che seppe, per primo, concepire e mettere su pellicola il miracolo di un’arma che non ha sostanza. Letteralmente, grazie all’uso di un taglierino sulla cellulosa. E se ancora oggi, dopo il passaggio di tanti significativi anni, ci stupiamo alla comparsa di una piccola variazione della stessa cosa, va detto che davvero aveva indovinato qualche cosa d’importante.

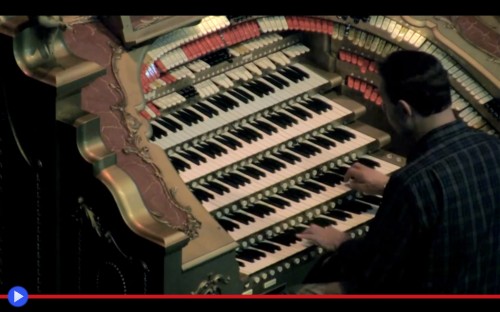

Guerre Stellari divampano dall’organo di Wurlitzer

Le grandi opere nascono dal nucleo di un’idea, quindi bruciano l’idrogeno e i metalli, il neon, lo zolfo e le sostanze dello spazio siderale. Crescono all’inverosimile tra fulmini e lapilli, vortici di fuoco che diventano giganti rosse o quasar. A volte, invece, buchi senza fondo. La musica è così del resto…Lo sono molte cose, anche le stelle. 6900 anni prima della distruzione della Morte Nera, i Jedi affini al lato oscuro della Forza, come involontari pellegrini, giunsero tra i freddi canyon del pianeta Korriban, tra belve infernali e i resti di un’antica civiltà. In esilio prosperarono, forti ed immortali, raggiungendo quasi la divinità. Ma corrotti da un’antica forma di stregoneria, scelsero un appellativo foriero di disgrazie. Quei vermigli Sith, tiranni del futuro e del passato, vendicativi; rovesciando la Repubblica della galassia di George Lucas, inseguirono una fine senza gloria. Sulle note orchestrali di John Williams, oltre al suono elettrico di molte spade laser.

Lo strumento musicale più possente del mondo, al giorno d’oggi, sarebbe alquanto deludente. Un tablet collegato ad un computer, quindi all’amplificatore, che riversa il campo elettrico sonorizzato, ad esempio, dagli altoparlanti posti su di un palco, note alte oppure basse, sempre tutte quante aggrovigliate da un attento manipolatore. Ed è difficile capire, se questo sia lo zenit di quell’arte, oppure il nadir più profondo, degenerazione di un’epoca più nobile, in cui il musicista usava il gesto, non il trucco digitale. Molto prima del DJ, dei mixer o della pistola blaster, c’erano strumenti armonici eleganti. Talmente “limitati” che, ohibò! Per trarne una sinfonia ce ne volevano dozzine: ottoni, flauti, corni e trombe dentro ad una fossa. Arpe, timpani e sassofoni, innanzi al pubblico rapito. Magari pure un pianoforte, e poi su tutti, a comandare, il gesto ipnotico di una bacchetta, strumento del potere, la verga dell’esercito dei cloni. Talmente piacque, tale configurazione, che ancora è in uso nei teatri più famosi.

Però non tutti e soprattutto, non questo: perché il Sanfilippo Theatre, presso la città di Barrington, Illinois, tiene l’Organo di Wurlitzer #1571.