Nella collezione dell’ideale appassionato di modellini aeronautici inglesi, può comparire un esemplare del Sea Vampire alle prese con una particolare contingenza. La versione ottimizzata per l’imbarco nautico del seminale caccia a reazione della de Havilland, secondo entrato in servizio nel 1946 dopo il Gloster Meteor, con la sua doppia coda e fusoliera compatta, spinto innanzi dall’avveniristico e singolo motore Halford H.1, così riprodotto con il gancio d’atterraggio abbassato. Ma alquanto stranamente, ed in maniera assai preoccupante, senza che nessun accenno di carrello sporga dalla parte inferiore della sua fusoliera. Stava forse per tentare, dunque, un atterraggio d’emergenza? Uno chiaramente effettuato, in situazione niente meno che disperata, sul ponte di una delle piccole portaerei della sua Era? Niente affatto o comunque non necessariamente. Poiché l’impressione che un appassionato riesce a trarre da una simile configurazione di volo, tanto rara quanto inevitabilmente problematica, è quella di un inconfondibile riferimento ad un preciso momento nella storia dell’aviazione. La mattina del 17 marzo del 1948, quando il celebre pilota britannico Eric “Winkle” Brown, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi che siano mai vissuti, ha intenzionalmente condotto la carlinga del suo mezzo ad impattare sullo spazio d’atterraggio offerto dalla light carrier HMS Warrior, nave di classe Colossus preventivamente ed appositamente modificata. In una maniera che sotto molteplici punti di vista, parrebbe sfidare e mettere in difficoltà la stessa portata dell’immaginazione ingegneristica del senso comune. Perché nessuno avrebbe mai detto né pensato, prima di un certo Maggiore F. M. Green durante la celebre conferenza dell’ente per la ricerca aeronautica inglese RAE (Royal Aircraft Estabilishment) di Farnborough, che fosse in qualche modo utile o possibile impiegare una grande quantità di manicotti antincendio gonfiati d’aria, per disporli in modo ordinato e parallelo nel senso d’atterraggio di un velivolo da 5 tonnellate. Che avrebbe potuto in questo modo risparmiarne un valido 5-6%, aumentando conseguentemente il suo carico massimo e/o prestazioni finali. Un’idea apparentemente folle ma che derivava in larga parte dalla presa di coscienza del nuovo standard di volo successivo ai motori a pistoni, in cui l’impiego di ugelli a reazione permetteva di adagiare una carlinga senza frantumare l’elica impiegata per tirare innanzi gli antichi aeroplani. E che aveva portato in quello stesso frangente alle proposte, seriamente prese in considerazione, di un ponte di volo ricoperto di sabbia o un qualche tipo di materiale galleggiante sull’acqua, una rete o cavi tesi per assorbire l’energia cinetica di chi fosse abbastanza scriteriato da tentare il rientro. Tutte iniziative che mancarono di andare avanti fino allo stato di prototipo, fatta eccezione per l’unica ritenuta almeno in linea di principio praticabile dagli uomini del comando maggiore. E fu così che il primo test a terra venne effettuato il 29 dicembre dell’anno 1947, sulla pista di Farnborough ed ai comandi del pilota collaudatore di maggior successo della RAF. Che molti anni dopo, con il caratteristico piglio dialettico e l’abilità letteraria in grado di caratterizzarlo, ne avrebbe parlato estensivamente nel suo diario…

gomma

Nessun soccorso: ecco un aereo gonfiabile per sfuggire alla cattura in territorio nemico

Puoi atterrare in via precauzionale in un campo; puoi planare sulla spiaggia, toccare terra senza mai tentare d’impiegare un carrello semi-distrutto; puoi tentare di abbassare i flap, calibrando il rollio di un bombardiere dalle superfici di controllo gravemente danneggiate. Puoi semplicemente paracadutarti, quando ormai non resta più alcunché da fare, sperando di passare inosservato per quanto concerne l’artiglieria anti-aerea nemica. Molte sono le maniere tramite cui transitare, pressoché istantaneamente, da uno stato di spostamento motorizzato al di sopra delle nubi, a quello di ritorno graduale alla quiete, nell’assenza sospirata di alcun tipo di pista d’atterraggio, base alleata o altri simili strumenti assistenziali di contesto. E molti di questi, ancor più che in precedenza, furono sperimentati durante il periodo della seconda guerra mondiale, quando la cessazione dello stato di grazia tendeva a palesarsi molto di frequente, causa l’effetto problematico di attacchi o intercettazione nemiche. La classica visione del “Noi o loro” che poi tendeva a diventare, tanto spesso “Noi soltanto” in tutti quei casi, meno rari di quanto si potrebbe pensare, in cui il pilota sopravviveva, dovendo preoccuparsi di tornare vivo e vegeto alla civiltà. Considerate quindi che stiamo parlando, per tutti gli anni ’40 ed almeno fino al concludersi della decade successiva, di un’epoca largamente antecedente allo sdoganamento dell’elicottero in qualità apparecchio utile a più di un volo sperimentale di pochi minuti, rendendo l’effettivo salvataggio per via aerea una strada difficile, se non del tutto impossibile da portare fino al suo felice coronamento. Il che pose in essere una situazione statistica paradossale in cui, nonostante le migliori intenzioni, i piloti abbattuti che potevano ricevere un qualche tipo di assistenza immediata da parte dei loro commilitoni (soprattutto se caduti dietro le linee nemiche) risultavano in quantità inferiore al 10% delle casistiche registrate. Il che aprì a posteriori il dibattito su cosa, esattamente, potesse farsi per permettergli di sopravvivere continuando a servire il suo paese.

Uno dei primi tentativi formalmente approcciati in tal senso giunse, dunque, a partire dal 1956 quando l’Aviazione degli Stati Uniti, disponendo finalmente di un budget spendibile in tal senso, scelse di contattare l’azienda fornitrice di pneumatici della Goodyear con sede centrale ad Akron, Ohio, per costruire la prima versione pienamente pilotabile di quella che potremmo giungere a definire come scialuppa di salvataggio volante. Ma perché scegliere, a tal fine, una compagnia specializzata nella produzione d’implementi veicolari rotanti? La ragione è presto detta e risulta facilmente individuabile nel modo, esattamente, in cui i sovrintendenti al progetto avevano pensato di poter inserire un intero aereo all’interno di un altro velivolo, aspirando al tipo di compressione durante il non utilizzo che può caratterizzare soltanto un qualcosa la cui struttura fondamentale sfrutta il principale rinforzo strutturale dell’aria stessa. In altri termini, il dispositivo in questione avrebbe dovuto costituire la realizzazione improbabile di un aereo gonfiabile, come un gommone. Qualcosa di naturalmente più problematico da gestire, sebbene alquanto incredibilmente, alcuni tentativi fossero stati effettuati in precedenza. A partire da quello ragionevolmente riuscito dell’aviatore veterano della grande guerra Taylor McDaniel, che avendo assistito in prima persona allo schianto e conseguente dipartita di un suo amico sopra le giungle inaccessibili del Brasile, aveva iniziato a chiedersi se un sistema migliore non potesse esistere a questo mondo. Portando alla costruzione sperimentale nel 1931 di un vero e proprio aliante costruito unicamente con la gomma, capace d’impattare contro il suolo piegandosi per assorbire buona parte del colpo, una capacità che ebbe l’occasione di dimostrare alla stampa quando poche settimane dopo il suo pilota sperimentale Joseph Bergling perse il controllo e si schiantò verticalmente a terra, riportando soltanto alcune lesioni non gravi contro la morte certa a cui sarebbe andato incontro all’interno di un aereo convenzionale. Questo obiettivo di rendere le cose alate “indistruttibili” tuttavia non fu mai al centro del resuscitato progetto della Goodyear, pensato per entrare in gioco più che altro DOPO che l’aereo era già precipitato a terra. Previo un breve corso per l’assemblaggio non propriamente intuitivo, sebbene potesse giungere a compimento nel giro di appena 5-10 minuti in condizioni ideali. Abbastanza per sfuggire, auspicabilmente, alla pattuglia di terra già diretta verso la posizione del pilota rimasto senza un velivolo, nella speranza di portarlo presto ed ancora una volta lassù, da dove era recentemente precipitato…

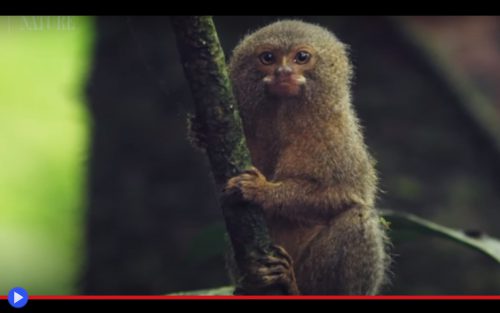

La minuscola scimmia che morde gli alberi come un pipistrello vampiro

Nell’analisi geografica del mondo, l’isola è un concetto chiaro e almeno in apparenza, del tutto privo di sorprese: “Terra emersa in mezzo alle acque, che si estende dalle coste fino all’entroterra…” Potenzialmente popolata da una sua particolare varietà di creature, sia volatili (migratorie) che legate a un’espressione assai specifica dell’evoluzione. Note a tal proposito, risultano essere le due tendenze contrapposte definite “gigantismo” e “nanismo” insulare, entrambe una possibile risposta di creature facenti parte di famiglie note, ma cambiate nella dimensione per l’assenza, totale o parziale, di predatori. Esiste d’altronde, nelle giungle sudamericane, un tipo d’isola creato da una situazione in essere nettamente distinta; quella generata, in successive macchie di leopardo, dall’incrociarsi simile a una griglia dei più vasti fiumi locali, tali da creare spazi entro i quali sussistono particolari regole, e strade alternative alla sopravvivenza. Così da qualche migliaio d’anni esistono, come alternative che soltanto di recente la scienza è giunta a distinguere, le due specie quasi identiche del genere Cebuella (pygmaea e niveiventris) i cui tratti distintivi più importanti si nascondono nelle profondità del codice genetico, ma che appaiono profondamente diverse da ogni altro primate appartenente al gruppo mediamente piuttosto compatto delle Callitrichidae, con il nome in lingua inglese di marmoset, o con un prestito onomatopeico dalle lingue indigene, uistitì. Perché sono ancor piccole, invero piccolissime, raggiungendo in media i 117-152 mm ed un peso massimo di 100 grammi, al punto da essere chiamate talvolta “scimmie del dito” (finger monkey) per la naturale propensione ad afferrare il più piccolo degli arti umani come fosse un ramo, ogni qualvolta ci troviamo ad osservarle in cattività.

L’effettiva ragione di una simile caratteristica, pur non essendo del tutto compresa, sembrerebbe derivare in qualche modo dalla specifica dieta di questi animali, che pur afferrando l’occasionale insetto di passaggio sembrerebbero basare la maggior parte del proprio sostentamento su un approccio assai particolare al veganesimo, che le vede arrampicarsi su un’ampia varietà d’alberi poco prima di mettere a frutto, con voracità efferata, gli incisivi aguzzi come pugnali. Capaci di forare, senza troppe difficoltà, le cortecce di alberi come lo storace americano (Liquidambar styraciflua) ed altri produttori di resina gommosa, che provvedono quindi a succhiare con estremo trasporto fino all’assunzione delle calorie di giornata. Si tratta di una scena surreale e al tempo stesso sottilmente inquietante, per l’evidente effetto che riesce ad avere attraverso settimane e mesi sul tronco preso di mira, che diviene letteralmente ricoperto di noduli formati dalla cicatrizzazione, come legnosi segni del passaggio di uno sciame di fameliche zanzare. Particolarmente nella zona di mezza altezza dove sono solite arrampicarsi le scimmiette grazie ai loro artigli altrettanto specializzati, ben conoscendo i pericoli che correrebbero al livello del terreno, causa felini o altri agili predatori, o presso gli strati superiori della giungla, pattugliati dagli uccelli rapaci come il falco e l’aquila arpia brasiliana. In funzione di una tale preferenza specifica, queste creature presentano quindi un’indole notevolmente territoriale, che vede i gruppi di 8-9 elementi al massimo, che si formano attorno a un’unica coppia riproduttiva, farsi spesso la guerra per il possesso di uno specifico appezzamento, che può sfociare talvolta nella caduta e conseguente improvvida dipartita dei membri del clan rivale. Ad opera dello stesso gruppo più che mai pronto a ritirarsi con agili balzi di fino a 5 metri da un ramo all’altro, bilanciandosi all’atterraggio con la coda (non prensile) nel momento in cui incontrasse Callitrichidae più grandi e immediatamente accomunabili, in funzione di questo, al concetto di causa di forza maggiore…

Progettista berlinese tenta di produrre il più portatile kayak di sempre

C’è del significativo potere, in una simile parola. In un contesto dove le proporzioni della logica determinano lo schema della convenienza, accompagnato da praticità e semplificazione, diventa il culmine del senso tecnologico e la necessità percepita di fare quello che si vuole, quando si vuole, in assenza di residui compromessi: portabilità. Dei computer, tablet, videocamere, sistemi audio e d’intrattenimento, videogiochi. Mentre il mondo fisico dei trasporti, gradualmente, si adegua? Biciclette pieghevoli. Hoverboard da mettere in borsa. Persino zaini a razzo alimentati col nitrogeno, utili a fluttuare sopra i sogni delle circostanze ultra-gravitazionali. Mentre molto stranamente, non erano molti a essere pronti, prima dell’ultima decade, a concepire un metodo quasi-tascabile per navigare sopra l’onde delle umide località peri-urbane. Grazie all’antica tecnica dei piegatori della carta giapponese, l’arte nota al mondo con il termine composito 折り紙 (origami). Avete presente, per dire, la Venezia tedesca? Una definizione che talvolta sfugge agli altri abitanti d’Europa, benché sia nei fatti riferita a niente meno che Berlino, ove al convergere del fiume Sprea con vari splendidi canali, tra cui quello di Charlottenburg, Berlin-Spandau e Westhafen, viene a crearsi quella pittoresca convergenza che da in molti l’istantaneo desiderio d’esplorare. Il che non sarebbe stato un grandissimo problema per Daniel Schult, l’ultimo giovane di queste parti a tuffarsi nella grande avventura di un progetto imprenditoriale finanziato coi soldi “di Internet”, non fosse stato per la sua casuale preferenza verso gli spostamenti veicolari grazie all’energia dei muscoli, ovvero in altri termini, la rinuncia alle diaboliche tentazioni dell’automobile, per assumere il virtuoso ruolo del ciclista. Agile, silenzioso, rapido verso i suoi scopi nella vita… Tranne quello, s’intende, d’imbarcarsi nel secondo umido elemento, data l’inerente problematica di come, precisamente, trasportare un qualsivoglia tipo d’imbarcazione fino agli alti argini di quel bisogno personale. Perché neppure gli inuit, inventori dell’imbarcazione personale più maneggevole nell’intero scenario delle popolazioni amerindie, erano soliti trasportare i propri mezzi per lunghi tragitti di terra, come potremmo definire quelli dell’odierno ambiente urbano ricoperto da impietoso asfalto. Ecco qui l’idea, come diretta conseguenza, di rivolgersi a quel segmento di mercato nato all’inizio del 2013 come alternativa ai comunque ponderosi kayak gonfiabili, per la barca in polipropilene pieghevole capace di trasformarsi, al termine dell’utilizzo, in una compatta borsa sollevabile con un singola mano. Ma le mani, come sappiamo molto bene, non sono libere mentre si guida una normale bicicletta. Ecco dunque spiegato, in poche parole, il suo ulteriore margine di miglioramento…