Ci sono molti modi per interrogarsi su cosa sia, effettivamente, il tempo. Il calcolo matematico, la meditazione, l’introspezione dell’ego, la religione. Ma è sorprendente quanto poco possa essere stato impiegato, in quel particolare campo dello scibile, lo strumento dell’ironia. Poiché se un qualcosa sfugge alla portata del cervello umano, ciò non deve necessariamente voler dire che l’assurdo esuli dal campo cognitivo del suo contesto di pertinenza. “Per assurdo” molte valide teorie hanno ricevuto l’attenzione delle moltitudini. “Per assurdo” nascono, crescono ed infine crollano gli Imperi. O tutti quelle valide strutture funzionali, intorno a cui la società si è ritrovata a modellare il ritmo e i metodi della vita contemporanea. E che tiranno più terribile, al conteggio delle attuali alternative, può essere individuato rispetto a ciò che non può essere in alcun modo rallentato o messo da parte, ma soltanto impiegato, investito verso l’infinita moltitudine di alternative, tanto spesso in grado di sembrare Tutte Sbagliate… Perciò ai frettolosi passanti o visitatori del verdeggiante cortile del Centro per le Arti Visuali del MIT di Cambridge, Massachusetts, come già in precedenza presso Central Park a New York, e successivamente in un museo di Hong Kong, la creatrice di sublimi circostanze Alicja Kwade dimostrava sei anni fa un’importante teoria. Il tempo, come ogni altra cosa di cui sia possibile discutere a parole, non è altro che la percezione che noi abbiamo di esso, una complessa architettura dell’etere, in buona parte frutto delle imposizioni della società vigente. Poiché guardate la sua opera pubblica Against the Run, configurata come il tipico orologio stradale, un meccanismo sopra il palo tradizionalmente offerto dalle amministrazioni cittadine o i responsabili delle stazioni all’inizio del secolo scorso. Qui proposto in una versione degna di quell’altra Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui piuttosto che lasciar ruotare le proprie lancette, era l’intero quadrante a farlo, seguendo il ritmo dell’instancabile indicatore dei secondi. Visione… Insolita, e a dire il vero anche un po’ sottilmente inquietante, benché l’apparato continuasse a funzionare in fin dei conti in modo totalmente utilizzabile. Richiedendo al massimo, per una lettura confortevole, l’inclinazione della testa da un lato.

È il tipo di guerriglia artistica che tanto bene si adatta all’arte post-moderna, in cui le condizioni di spontaneità interpretativa costituiscono tanto frequentemente un punto di partenza desiderabile, per tentare d’interpretare in senso universale le intenzioni dell’autore. E che in modo rilevante ritroviamo in più frangenti nelle opere pregresse della Kwade, che includono molteplici versioni, alcune più grandi, altre da installare a muro nelle abitazioni, di quell’opera capace di sollevare più di un reiterato polverone virale online. Giacché il suo fine produttivo, così efficacemente perseguito, è sempre stato quello di stupire e coinvolgere coloro che non hanno la tipica forma mentis di un critico d’arte. Offrendo una via d’accesso semplice, liberamente interpretabile, persino minimalista, ad alcuni dei misteri più complessi e contro-intuitivi che chiariscono la nostra esatta posizione nell’Universo…

germania

Lo spettro aumentato nell’opera del graffitaro che interpreta le strade dell’epoca digitale

Per chi è cresciuto valutando quotidianamente il punto d’interconnessione tra il mondo analogico e quello informatizzato, sperimentando sulla propria stessa pelle la trasformazione di un’epoca situata in bilico tra due diversi modi di vivere la tecnologia nell’era post-moderna, il mondo dei graffiti ha per lo più rappresentato uno specifico retaggio, utile ai nostalgici di un modus operandi ancora collegato alla necessità di fare, per esserci; visitare, prima di poter lasciare il segno. E al di là di considerazioni sulle connotazioni abusive o anti-sociali di chi appone tags o altre figure sulle pareti di edifici disinteressati alla questione, non sarebbe irragionevole all’inizio del secondo quarto di secolo, se abbiamo visto già da tempo nascere l’ultima generazione di quest’arte che ha radici nelle strade dell’Antica Roma, avendo rispecchiato spesso i sentimenti e la visione di un significativa parte delle civiltà intercorse da quei giorni distanti. Ma voglio dire, impugnare (oggi) la bomboletta con le proprie stesse mani? Sporcarsi nel tentativo di raggiungere qualche migliaio di persone, quando il supporto comunicativo di cui tutti disponiamo può raggiungere rapidamente il mondo intero, trasformando l’idea in ispirazione, la personalità in rappresentanza delle moltitudini aggregate dalle circostanze latenti? Non che i contrapposti approcci siano mutualmente esclusivi, s’intende. Ma tendono a richiedere modalità ed approcci radicalmente contrapposti. Ed è nell’intercapedine tra questi estremi, in fin dei conti, che trova il proprio spazio creativo Bond Truluv, al secolo Jonas Ihlenfeldt, artista poco più che quarantenne di Lipsia, Germania. La cui modalità espressiva, dopo oltre 20 mostre tenute in giro per il mondo, può essere formalizzata nell’inflazionata connessione tra l’Antico e il Moderno. Così come gloriosamente espressa, attraverso i molteplici canali paralleli dei social media: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok… Altrettante candide pareti, ove la semplice pittura di un muro può diventare un qualche tipo di arte performativa. Non soltanto tramite la ripresa lineare dell’opera in corso di realizzazione, ma tramite una scenografica fruizione che prevede lo strumento digitale e tende addirittura a incoraggiarne l’impiego. Come nel caso del pesce d’oro dalle proporzioni monumentali dipinto nel 2019 sulla parete di un asilo ad Hagen. Che una volta inquadrato con il cellulare, gira su stesso, si anima, nuota tra le lettere e saluta gli spettatori…

Prototipi di un’altra ora: la torre visionaria che si erge dal fondale del Nordsee

Dal piccolo oblò della camera centrale scruto l’alba, osservando lo scorrere del tempo sul fondamentale orologio meccanico installato in prossimità della scala. Tutto intorno a me è metallo, e con rigidità dettata da una scuola di pensiero ormai facente parte della nostra vita, faccio un cenno al mio assistente, unico altro membro di questo equipaggio solitario. Uno scalino dopo l’altro, quietamente, salgo fino alla sala della lanterna superiore, coi tre erker o abbaini sporgenti, ciascuno accessibile mediante una singola porta da tenere rigorosamente chiusa onde prevenire “contaminazione” del segnale luminoso centrale. Aziono una leva, tiro una catena; sferragliando, il complicato sistema di paratie apribili noto come Otterblende vira in senso antiorario di 25 gradi. Ora il mio compagno d’isolamento accede alla saletta che volge a settentrione, per aumentare la componente vermiglia del fascio di luce principale. Un altro giorno di lavoro ha inizio. L’alterazione del segnale è necessaria per il cambio stagionale dei parametri di visibilità. Ma in un certo senso, dopo quasi tre mesi in questo eremo svettante, sembra servire a ricordare all’Universo che ci siamo ancora…

Fin dai tempi antichi, navigare a vista verso la foce del fiume Weser, fino alla prospera città portuale di Bremerhaven, comportava per le imbarcazioni un rischio non indifferente di naufragio. Ciò per la conformazione dei fondali in essere, in un sistema di pericolose secche note col profetico toponimo di Roter Sand: le sabbie rosse, costate la vita ad una quantità notevole di marinai. Situazione giudicata non più sostenibile verso la metà del XIX secolo, quando gli stati federali decisero di ancorare in tale luogo una serie di navi nei punti critici, strategicamente illuminate con potenti lampade che fossero visibili al traffico in arrivo e partenza. Ma ciò aveva, prevedibilmente, un costo proibitivo e si giunse presto alla necessaria conclusione che fosse opportuno collocare qui un qualche tipo di struttura permanente. Una torre del faro, in altri termini, che potesse rendere sicura la via.

Vederla oggi fa sempre una certa impressione. La struttura che si erge, ormai da un secolo e mezzo, direttamente in mezzo ai flutti del mare aperto, avendo costituito lungamente un simbolo paragonabile alla Statua della Libertà newyorchese: il punto di riferimento iconico, visibile per primo, quando ci si avvicinava alle desiderate coste di un intero continente. E l’ultima visione all’orizzonte, quando si puntava la prua verso territori distanti. Una colonna d’Ercole dei nostri tempi. Volutamente dipinto a strisce bianche e rosse sopra l’anello nero che affiora, ricordando la bandiera prussiana, il faro rastremato di Roter Sand misura complessivamente 52,5 metri, di cui soltanto 24,5 sono effettivamente visibili. Il che denuncia chiaramente la sua caratteristica più significativa di poggiare sul fondale stesso, analogamente a quanto avviene per le odierne pale eoliche a largo di molti paesi europei. Siamo qui di fronte, in altri termini, alla prima vera struttura offshore della storia. Considerate a questo punto, da un’angolazione ingegneristica, la complessità di costruire qualcosa di simile senza l’apporto delle più avveniristiche risorse tecnologiche dei nostri giorni. Invero l’opera in questione, all’epoca della sua prima progettazione nel 1878 per il tramite dell’ingegnere civile Carl Friedrich Hanckes, capo della direzione delle costruzioni portuali, avrebbe costituito uno dei miracoli del suo tempo. Richiedendo, tra le altre cose, un colata di molte tonnellate di cemento che poggiasse direttamente sulla nuda roccia, quasi 30 metri sotto le sabbiose distese che costituivano il fondale del Mare del Nord…

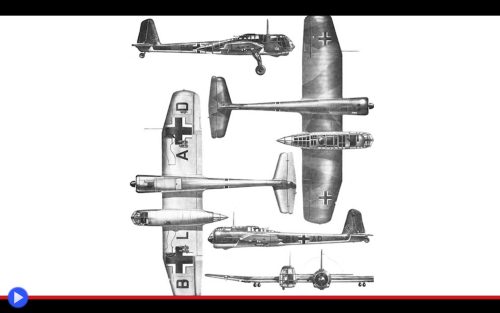

Per chi dimentica la simmetria degli aeroplani, Vogt fu il capostipite di un’altra Era

Chi guarda verso il trionfo del progetto inalienabile della natura, ben presto tende a trarre la fondamentale conclusione che ogni uccello, pesce o animale di terra rappresenta la perfetta comunione di armonia estetica e prerogative di sopravvivenza, proprio nell’idonea geometria che si realizza nella forma di ogni essere vivente. Pensate, a tal proposito, ciò che sembra essere l’aerodinamica, per come si palesa nell’aspetto dei pennuti nell’azzurro cielo: due ali, un becco, una coda. E se uno specchio fosse a tal proposito disposto, in posizione longitudinale all’asse di quei volatori, essi comparirebbero del tutto inconfondibili nel proprio senso speculare. Esattamente come una persona. E gli aerei, invece? Per gli storici che provano il bisogno di guardare addietro, lo spirito ed il senso dello stesso intento reso manifesto dal progetto umano di librarsi può essere individuato nel primo esempio di velivolo più pesante dell’aria: il Flyer dei fratelli Wright del 1903, in cui pur nell’equidistanza delle eliche, pilota e motore si trovavano in reciproca opposizione: l’uomo a sinistra, la macchina a destra. Giacché nella facilità di correggere l’assetto grazie ad impennaggi ed alettoni, non sussiste alcun tipo di ragione pratica per cui gli aerei dovrebbero presentare alcun tipo di simmetria. Come ampiamente dimostrato, a suo tempo, dalla pletora d’ingegnosi progetti disegnati da Richard Vogt. L’ingegnere tedesco nato a Schwäbisch Gmünd nel 1894, che dopo una gioventù trascorsa ad ammirare i coraggiosi uomini nelle loro folli macchine volanti, decise di tentare anche lui di farsi strada nel nascente settore. Fino a quando nel 1912 all’età di 18 anni, aiutato da un amico e di fronte a niente meno che il futuro Wehrwirtschaftsführer del Terzo Reich, Ernst Heinkel si trovò ad effettuare il primo collaudo di un aereo di sua concezione da una collina poco fuori la casa natìa. Esperimento destinato, per sua sfortuna, a fallire miseramente. Ma il seme era gettato e la terra indubbiamente fertile, come si usa dire, se è vero che già nel 1916, tornato dal fronte della grande guerra per una ferita, avrebbe trovato lavoro presso la Luftschiffbau Zeppelin di Friedrichshafen, sul lago di Costanza. Per poi laurearsi in ingegneria all’Università di Stoccarda, e con tale qualifica essere assunto da Claudius Dornier, fondatore ed amministratore dell’omonima compagnia aeronautica. Iniziò quindi una trasferta all’estero di 10 anni, che l’avrebbe portato brevemente in Italia e poi, per la maggior parte del tempo in Giappone, dove collaborò con Kawasaki istruendo tra gli altri Takeo Doi, il futuro creatore del Ki-61 Hien. Ma il suo contributo maggiore alla storia della tecnologia sarebbe giunto solo successivamente, a seguito dell’assunzione nel 1933 alla Blohm & Voss di Amburgo, una compagnia storicamente attiva in campo navale e che dopo il primo terzo di secolo, aveva cominciato a produrre mezzi volanti per la potente macchina industriale tedesca. Poiché fu proprio in questi capannoni, tra tutti i luoghi possibili, che Richard Vogt sarebbe rimasto obliquamente e metaforicamente fulminato sull’asimmetrica Via di Damasco…