Credere in qualcosa d’invisibile, l’essenziale fondamento di ogni religione antica o moderna, non deve necessariamente costituire un approccio alla vita ansioso ed euforico, in cui ogni sessione di preghiera costituisce anche un profondo attimo di pentimento e riconsiderazione del proprio schema di valori eminenti. Nel corso della storia umana, sono esistiti culti fondati sul vino, il divertimento, l’estasi, il gioco d’azzardo. Nel periodo pregresso dell’Era Contemporanea, si è persino palesato un “Dio” che traeva le sue origini dal consumismo. Era l’inverno del 1908 in effetti, quando una serie di riviste statunitensi tra cui Ladies’ Home Journal ed il St. Louis Post-Dispatch inclusero tra le proprie pagine le illustrazioni pubblicitarie di un nuovo fenomeno destinato a impressionare la Nazione. L’illustratrice ed insegnante d’arte Florence Pretz di Kansas City (MO) aveva a tal proposito recentemente pubblicato, in collaborazione con l’amica poetessa canadese Sarah Hamilton Birchall, la sua particolare concezione di un personaggio fantastico accattivante per il pubblico, ispirandosi liberamente ad un lavoro letterario del poeta laureato Bliss Carman. Il cui appellativo Billiken, a lungo giudicato un mero gioco linguistico, derivava dal componimento in versi “Mr. Moon, una canzone per il piccolo popolo” facente parte della raccolta del 1894, Vagabondia. Un susseguirsi di momenti sincopati in cui creature della natura e del bosco attendevano il sorgere dell’astro notturno, rigorosamente privo di alcun tipo di descrizione al di là di quella meramente fonetica di varie tipologie di elfi e gnomi dei nostri tempi. Per dare una forma alla sua particolare idea di un personaggio memorabile, la Pretz attinse dunque al proprio repertorio fantastico, che la vedeva ormai da decadi profondamente appassionata del Giappone e l’intero Estremo Oriente. Dal che nacque il singolare personaggio bambinesco e grassoccio, gli occhi a mandorla, le orecchie a punta, calvo e con la testa appuntita, seduto come Buddha in meditazione ma con i piedoni tenuti perpendicolarmente al suolo, davanti al corpo. Le potenzialità per il merchandising erano notevoli e con l’avvicinarsi della stagione natalizia, diverse compagnie produttrici di giocattoli chiesero ed ottennero la licenza di produrne bambolotti e figurine di varie grandezze. Non è chiaro a questo punto a chi venne l’idea, se alla stessa creatrice o ad altri, di connotare il Billiken come figura portafortuna, mediante la riuscita formula “Il Dio delle cose come dovrebbero essere” in un’epoca in cui la cultura dell’armonia tra mente e corpo, assieme alla ritrovata fiducia nei confronti del futuro, aveva aperto la mente delle persone ad un rapporto armonico col mondo e l’intero Universo. Fatto sta che le plurime versioni commercializzate in parallelo del suo bambolotto ebbero un successo straordinario, costituendo una fondamentale fad per un rutilante periodo di circa sei mesi, in cui era praticamente impossibile entrare all’interno di una dimora nordamericana senza scorgere almeno un’effige rassicurante della curiosa figura dall’espressione un po’ saccente. Quindi entro pochi anni, il Billiken fece molto inaspettatamente ed in maniera potremmo dire alquanto contro-intuitiva, il proprio ingresso nel paese che in un certo senso ne aveva ispirato la creazione…

bambole

Strane piccole bare: chi ha tumulato 17 bambole sotto l’antica rupe arturiana?

Quella mattina sul finire di luglio del 1836, la morte era nell’aria e i tre ragazzi non più grandi di 14 anni erano determinati a trarne un qualche tipo di giovamento. Così John, George ed Oliver (nomi di fantasia) si lasciarono alle spalle le propaggini esterne della loro città natìa, Edimburgo, per addentrarsi nella regione verde nota con il nome di Holyrood Park, uno dei tanti spazi ad uso pubblico nominalmente appartenenti alla famiglia reale. Ciascuno di loro aveva una mazza ricavata da un ramo di pino, laboriosamente levigato e appesantito con un sasso legato sulla sommità. Ed Oliver portava anche, inserito nella cinta, un lungo coltellaccio da macellaio prelevato dalla cucina dei suoi genitori. “Gliela faremo vedere, a quei dannati… Conigli.” Affermò costui. O lepri, che dir si voglia: poiché non era insolito a quei tempi, ed invero risultava addirittura un’usanza mediamente diffusa, che la dieta del popolo venisse integrata con la risultanza di battute di caccia informali, concettualmente non dissimili da quelle condotte secoli, o millenni a questa parte. Dopo qualche altro minuto trascorso nella spensierata, fu quindi il momento per John di dare il proprio contributo alla conversazione: “Ecco ragazzi, ci siamo quasi. Il figlio del calzolaio mi ha spiegato dove ha visto l’ingresso di una tana piuttosto interessante, sull’altro lato della rupe leonina. Come vi dicevo, dovremo arrampicarci.” Quella presenza estremamente familiare nel paesaggio antistante la città, la roccia vulcanica di Arthur’s Seat (il Seggio di Artù) che veniva citata nel poema elegiaco del sesto secolo Y Godolin come la fortezza principale del popolo dei Gododdin. Ed in tempi non così distanti, la presunta località ove sorse l’alto castello di Camelot, appartenuta al grande condottiero bretone che fu capace di unificare i popoli dell’Alto Medioevo e scacciare via il male del nostro mondo. Non che tutto questo interessasse particolarmente ai nostri tre giovani eroi, che raggiunte le irte pendici del rilievo, si legarono le armi primitive dietro la schiena. Ed un piede ed una mano alla volta, cominciarono a dirigersi verso la vetta della collina. Ora le cronache del tempo, o per esser più precisi i quotidiani pubblicati contestualmente al racconto, spiegarono che uno degli improvvisati cacciatori fu più lesto degli altri, ritrovandosi a tastare per pur caso quella che sembrava tanto essere una roccia preminente nella scoscesa parete del paesaggio. Potremmo dire che sia trattato di George. Sporgenza la quale, per sua sfortuna, cedette causando la sua rovinosa caduta a terra. Non da una posizione sufficientemente in alto da arrecargli un significativo infortunio, tanto che rapidamente tentò subito un secondo approccio. Soltanto per trovarsi di fronte, una volta ritornato fino al punto dell’incidente, a qualcosa di assolutamente inusitato: “John, Oliver, venite a vedere! Qui c’è un buco e qualcosa all’interno. Credo siano… Scatole di legno.” La sua prima impressione, tuttavia, si sarebbe molto presto dimostrata errata. Dentro il cupo pertugio ricavato dalla mano dell’uomo (o della donna) risiedevano 17 bare poste ordinatamente in due file da 8, con il resto di uno. La loro misura non superava gli 8-10 cm sul lato più lungo, ed erano state decorate con pregevoli fregi di stagno, simili a stemmi ed emblemi.

Lo svolgersi degli eventi, a questo punto, avrebbe preso una piega sconveniente: colpiti in modo abbastanza superficiale dal ritrovamento, i tre giovani raccolsero comunque gli strani oggetti attentamente sigillati, ed al termine di una battuta di caccia non particolarmente fortunata ai danni dei lagomorfi di Scozia, s’incolparono a vicenda, finendo per lanciarsi vicendevolmente con crudele accanimento alcuni dei fragili reperti in legno. Soltanto quando uno di questi si spaccò, aprendosi, avrebbero scoperto l’insospettabile verità: la presenza al suo interno di una minuscola figura antropomorfa del defunto, vestita di tutto punto con blusa quadrettata e pantaloni. Dopo un tale sinistro evento le fonti divergono, benché la sostanza consista di una serie di passaggi largamente acclarati. Meditando in merito all’opportunità che avessero per le mani qualcosa di prezioso, John, Oliver e George decisero di provare a vendere gli occulti reperti. E mettendo in mostra il proprio contegno più distinto e civilizzato, si recarono presso il negozio di Robert Frazier, gioielliere di Edwards Street. Che acquistò le bare a poco prezzo, mettendole in mostra nel suo piccolo museo privato…

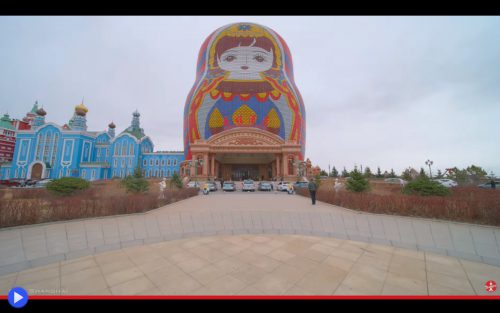

Non c’è gioia per i giusti pari al paradiso delle matrioske in Manciuria

Un argomento dentro un’immagine, all’interno di un tema, avvolto nel suo contesto: talvolta il vero sincretismo, inteso come punto d’incontro tra i diversi ambiti culturali presso un territorio di confine, può essere descritto come il susseguirsi in sovrapposizione di una pluralità di strati, simili ai segni concentrici nascosti nell’interno di una grande quercia. Struttura naturale concettualmente non così diversa, dall’umana fantasia creativa che portò, verso la fine del secolo XIX, alla creazione del grazioso manufatto noto come bambola matrioska. Eccolo, d’altronde, che sorveglia l’ampio spazio di un parco di 60.000 metri quadri, da un’altezza esatta di 72 metri. Riuscite a immaginare qualcosa di più meraviglioso? O anche terribile, qualora l’ira dell’effige avesse una ragione per svegliarsi, rotolando verso valle spinta innanzi dal bisogno di punire la popolazione che l’ha creata. Che risulta essere forse contrariamente alle aspettative, o magari proprio come si potrebbe essere indotti a pensare dopo un breve attimo di analisi, non russa bensì nata dal bisogno culturale e onnipresente dei cinesi di operare su due linee distinte e parallele: l’affermazione dei propri tratti culturali inerenti assieme la reinterpretazione dell’intero mondo contemporaneo, attraverso la lente che è soltanto tipica di quelle valli e innumerevoli montagne, laghi e pianure… Fino al popoloso settentrione di Pechino e molte migliaia di chilometri più avanti, in quella terra fredda e relativamente inospitale che prende il nome di Mongolia Interna. Dove sorse originariamente, dal bisogno di uno scalo ferroviario, la città d’incontro per eccellenza, Manzhouli.

Oggi popolata da poco più di 200.000 persone, non tantissime per la media demografica di questa nazione, appena sufficienti per la creazione di un’economia piuttosto redditizia fondata soprattutto sugli scambi commerciali, grazie allo status di città dai confini aperti guadagnato dall’inizio dei remoti anni ’90. E che in tempi più recenti, è sembrato andare a braccetto con un certo tipo di turismo, principalmente quello portato avanti da parlanti della lingua degli Han supremamente interessati, per l’una o l’altra ricorrenza del calendario, a conoscere ed andare incontro alla cultura dell’altra parte, intesa come avamposto dell’Occidente nei più estremi recessi del paese più grande al mondo. Un ruolo così efficacemente rappresentato ed agevolato dall’incombente presenza architettonica di cui sopra e tutto ciò che la circonda, presso l’insolita attrazione turistica della Tao Wa Guanchang (套娃广场) – Piazza delle Matrioske, un vero e proprio parco tematico, nonché città nella città, dedicato al famoso esempio di arte popolare d’importazione Russa. Che forse nel caso più svettante, l’ultima e più notevole aggiunta al sito, non potrà contenere copie più minute di se stessa, causa la presenza dentro le sue mura di un intero hotel completo dei migliori comfort ed esposizioni artistiche di varia natura, ma se non altro rende omaggio alla coesistenza di plurime personalità in un singolo corpo, vista la maniera in cui sia stata dipinta su tre lati con altrettanti “soggetti”: lo schema della tradizionale Matryona (semplicemente un nome femminile) vestita con il suo abito sarafan, affiancata da una fanciulla cinese abbigliata col qipao ed una mongola che porta il deel. Forse il metodo più accattivante per esemplificare il senso di una tale opera, che d’altra parte non costituisce certo l’unica presenza imponente del parco che prende il suo nome. Gettando la sua ombra non troppo distante dalla sorella “minore” di un’altra bambolina idealizzata, misurante appena 30 metri d’altezza, all’interno della quale è situato un ristorante. E tutto intorno, un gran totale di oltre 200 matrioske di varie grandezze e funzioni, tra cui chioschi e monumenti, raffiguranti anche famose figure della politica e del mondo dello spettacolo nell’epoca della suprema globalizzazione. E al centro di tutto questo, l’immancabile fontana musicale illuminata ad arte…

Donna crea 300 bambole per sostituire i compaesani defunti

Sei persone sulla pensilina, congelate ad aspettare un autobus che purtroppo non arriverà mai. Due pescatori seduti sull’argine del fiume, perfettamente immobili, le gambe più lunghe del normale per un probabile effetto dell’accumulo di forza di gravità. Bambini per la strada, e nella scuola, con i professori che li guardano intenti, a pronuncia una lezione totalmente fuori dall’umano. Decine, centinaia di testoline appena abbozzate, che scrutano dagli angoli gli alterni movimenti della loro Imperatrice. Chi non ricorda, tra i giovani della corrente generazione, l’antologico cartone animato della Principessa Mononoke, creato dal grande maestro Miyazaki per esporre le sue idee benefiche in merito all’ecologia, la responsabilità civile, il senso del dovere verso i parenti, gli antenati… Una creazione che costituiva, tra le altre cose, uno spettacolo visuale senza pari. I mostruosi cinghiali ricoperti di vermi, i guerrieri samurai, il meraviglioso lupo gigante, candido e feroce! E poi loro, tutti in fila per fare atto di presenza: gli spiritelli Kodama (木霊) che vivevano negli alberi, piccoli volti a margine dei lunghi sentieri dentro la foresta. Neanche una parola pronunciata, o un gesto che corroborava i personaggi principali. È un’immagine così straordinariamente giapponese! Questa sensazione che ci sia un qualcosa che ci guarda, sorvegliando tutti i nostri gesti, una pluralità di esseri che sono, in qualche modo, meno che umani. Eppure al tempo stesso, molto di più che umani. Talmente insita in questa cultura, che c’è una donna nella prefettura di Tokushima, presso l’isola largamente rurale dello Shikoku, che ha deciso di farne il suo stile di vita. Scegliendo di vivere in un luogo i cui abitanti, sostanzialmente, possa costruirli tutti lei. Ma per comprenderne la posizione storica, prima, una piccola nota sull’etimologia di questa parola, bambola.

Il primo carattere non è affatto complicato: si tratta di una stampella, uncino più, uncino meno, sistemata in posizione eretta sulla riga del foglio di carta. Rappresenta un qualcosa di… grossomodo verticale, con due basi solide (i piedi) non è dunque chiaro ciò di cui stiamo parlando? Si tratta di hito (人) persona, un carattere degli Han che i giapponesi usano, a seconda del bisogno, nei contesti e coi significati più diversi. È tutta una questione, chiaramente, di quello che c’è dopo: un kanji decisamente più elaborato. Che si compone, a sua volta di altri due (radicali) due tronchi uniti da una trave orizzontale e tre trattini diagonali, che ricordano l’acqua che cade ma in realtà, sono qualcosa di molto diverso. Simboleggiano ago e filo di colui che cuce, la pialla del falegname, l’attrezzo di tutti coloro che creano con le proprie mani per risolvere la situazione. I due caratteri posti di seguito formano katachi (形) la forma. Ma se davanti aggiungi anche quell’altro, otterrai ningyō (人形) la forma dell’umano. Ovvero in altri termini, la persona “creata”, il pupazzo dato in dono ai giovani bambini e a quelli non più tanto giovani, per ciò che simboleggia, i concetti che gli riesce di rappresentare. Il pupazzo antropomorfo è un concetto pregno in tutte le culture del mondo, spesso usato nei rituali religiosi, nelle cerimonie d’importanza sociale ed associato a momenti specifici della vita di ognuno. E questo è più che mai vero laggiù, in Giappone, dove per l’ottica della religione Shinto non esiste un solo oggetto destinato a rimanere eternamente inanimato, nessun dio, apparizione o spirito che possa esistere senza essere legato alla terra, ai nostri gesti, alle nostre cose. Durante il remoto Medioevo del periodo Heian (794 – 1185) abili artigiani creavano riproduzioni dei personaggi del romanzo della dama Murasaki, la romantica, amorosa e complicata vicenda di Genji, lo splendente principe del clan dei Minamoto. Simili oggetti venivano considerati simboli di alto prestigio, e non c’erba abitazione che avrebbe rinunciato all’opportunità di esporle. Mentre ancora oggi, ogni anni a marzo le bambine costruiscono l’altarino tradizionale della Hina Matsuri, con fino a 15 figurine rappresentanti i membri della famiglia imperiale. Mentre i loro fratellini, nel contempo, ricevono il pupazzo di Kintaro, il forzuto bambolotto cresciuto sulle montagne con la strega Yama-uba, spesso raffigurato mentre sconfigge un’enorme carpa in mare. Ma non c’è alcun tipo di conflitto, nel pacifico villaggio di Nagoro…