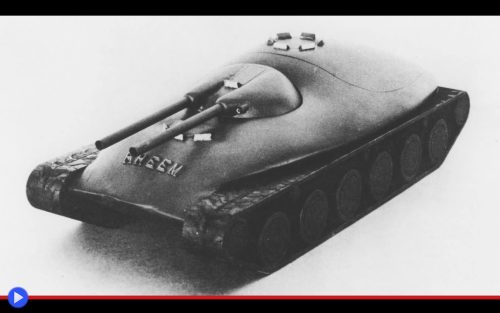

La Rheem di Richmond, California, compagnia nata nel 1925 dalla fusione delle imprese commerciali di due fratelli, rispettivamente specializzati nella produzione e galvanizzazione di barili per il petrolio, è nota per l’estrema capacità di diversificare la sua offerta. Operativi nel campo dei bollitori a partire dagli anni ’30, quindi lampade, batterie e persino una tecnologia di scuotimento per i camion minerari successivamente alla propria apertura nel 1935 di una sede Australiana, i loro impiegati si sarebbero in seguito occupati anche di attrezzatura audio-video e strumenti musicali negli anni ’50. Per poi specializzarsi, all’inizio dell’epoca contemporanea, nel campo dei condizionatori e termostati intelligenti. Ciò che la storia aziendale pubblicata sul loro sito, per qualche ragione, non ama particolarmente ricordare è tuttavia il periodo in cui, durante e successivamente alla seconda guerra mondiale, le fabbriche del marchio sarebbero state incorporate a pieno titolo nello sforzo bellico nazionale, il che ha perfettamente senso viste le migliaia di operai specializzati, le installazioni metalmeccaniche e fonderie di metalli sottoposti a complicate lavorazioni. Portando a uno sviluppo di competenze, ed il coinvolgimento di figure specializzate, tali da sfociare alla metà nel secolo a una partecipazione diretta in uno dei programmi reputati più importanti dalla Difesa statunitense: la sostituzione dell’ormai obsoleto (e mai eccezionalmente valido) carro armato M4 Sherman che in tanti campi di battaglia aveva dato il massimo, risultando ormai oggettivamente superato dagli ultimi veicoli creati dall’Unione Sovietica nel contesto della serie IS o JS, in modo particolare il JS-4 da 45 tonnellate, con 120 mm di armatura frontale ed il suo potente cannone da 122 mm. Il che sembrava imporre lo schieramento di nuove macchine da guerra, che fossero almeno altrettanto resilienti e se possibile, dotate di una maggiore agilità di movimento. La prima risultanza di tale filosofia sarebbe stato il prototipo del massiccio T-42, progettato “in casa” dall’esercito ma capace di coinvolgere direttamente la Rheem per la produzione della torretta con il cannone a carica automatica T119 da 90mm, dotata di un ingegnoso quanto innovativo sistema basculante, capace di garantire un arco di tiro, soprattutto verso il basso, inerentemente superiore ai metodi tradizionali. Ciò per garantire la possibilità di far fuoco dal ciglio di una collina o declivio, esponendosi in tal modo il meno possibile al contrattacco nemico. Ulteriori versioni del carro armato, nessuna delle quali venne mai prodotta in serie, sarebbero state il T-54 ed il T-69, entrambe abbastanza famose da figurare nel nutrito catalogo del popolare videogame World of Tanks. Ciò che in molti non sanno, perché viene menzionato unicamente nel misterioso testo del 1988 “Firepower – Una storia del carro armato pesante americano” di R. P. Hunnicutt, è che la Rheem aveva portato fino al tavolo da disegno una versione ancor più estrema dei suoi lavori. Un carro armato che se fosse giunto fino in Corea o nel Vietnam al posto del Pershing o del Patton, avrebbe senza dubbio modificato sensibilmente il paradigma dei rispettivi contesti di guerra…

anni ’50

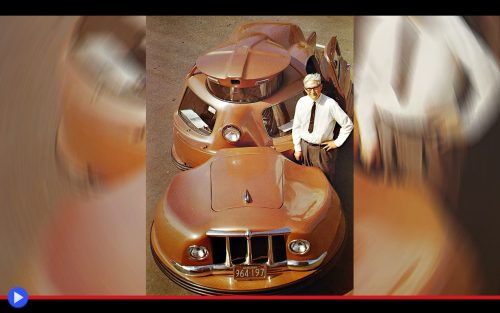

Il sacro futurismo del veicolo che sperava di cambiare il senso della sicurezza stradale

Costruire un’auto di successo: quanto può essere difficile? Chiedetelo a Preston Tucker. Prima della progettazione parametrica, delle analisi di mercato, delle simulazioni computerizzate, tutto quello che serviva per varare un nuovo tipo d’assemblaggio di carrozzeria e ruote si esauriva in un’idea e un tavolo da disegno. Oltre a ingenti fondi o tempo da vendere, oppure una combinazione di entrambe le cose. Così negli anni ’50, come loro personale iniziativa di ricerca del mitico sogno americano, personaggi con i giusti presupposti scelsero di cimentarsi nella più nobile delle arti di creazione industriale. Con risultati talvolta magnifici, altre meno, talune semplicemente terribili. E poi venne, bulbosa e lucida, l’Aurora: tutte queste cose allo stesso tempo, connotate dall’intromissione della Provvidenza. Già, perché l’unico uomo al comando portava il colletto bianco e non era quello del tipico completo da lavoro: tale padre Alfred A. Juliano, entrato in seminario decenni prima e membro di una certa fama del Sacro Ordine dello Spirito Santo. Al punto da vantare una congregazione che faceva il tifo per lui, anche quando verso la metà del secolo decise di tornare ad una delle sue vecchie passioni. L’ingegneria, ovviamente, che aveva perseguito assieme alla laura in discipline artistiche, quando avrebbe potuto diventare una giovane promessa del settore automotive (si narra che in gioventù stesse per ottenere un tirocinio alla General Motors, sotto la supervisione del leggendario Harley Earl). Ma la vita è sempre incline a scegliere per molti di noi, così che egli completò gli studi ecclesiastici, indossò la tunica, guadagnò la sua congregazione a Branford, Connecticut. Finché un’abile gestione dei fondi della sua parrocchia, secondo alcuni volontariamente investiti su di lui dai fedeli, nell’opinione di altri sottratti in maniera non propriamente legittima, gli permise d’investire progressivamente in qualcosa che, a suo avviso, avrebbe aggiunto un valore positivo alla moderna civiltà dei trasporti. Costruita in mesi di lavoro nel suo garage, adattando una struttura in fibra di vetro e plastica al telaio di una Buick del 1953 con perizia manuale non indifferente, il prete aveva infatti ricevuto un certo tipo di proverbiale ispirazione: che se un’automobile esteriormente accattivante, ed al tempo stesso più sicura sulla strada, avesse ricevuto un sufficiente successo sul mercato, la costante perdita di vite umane ogni anno sulle strade avrebbe certamente subito un calo. Ed al tempo stesso, altre compagnie avrebbero potuto seguirne l’esempio, giungendo a produrre un innegabile valore positivo per l’epoca presente. L’intento d’altra, per lo meno in linea di principio, avrebbe potuto essere benevolo. Ma l’impietosa linea degli eventi successivi, uno di seguito all’altro, avrebbero condotto l’encomiabile proposito alla dannazione…

Zigzagando come il mondo avesse scelto l’utile percorso dell’auto snodata

L’approccio progettuale della bionica è l’impegno esplicito a imitare in qualche modo, che risulti ragionevolmente produttivo, l’effettiva configurazione dettata dai crismi dell’evoluzione, ovverosia l’aspetto ed il funzionamento degli esseri viventi. Vi sono tuttavia degli ambiti, come il trasporto veicolare su ruote, dove semplicemente nessun cavallo può effettivamente essere condotto ad una forma utile allo scopo, per il mero fatto che un quadrupede non ha cabina, parabrezza, sedili o fari per illuminare il sentiero… Né la caratteristica forma quadrangolare, più o meno stondata, che da sempre tende a caratterizzare l’automobile nella stragrande maggioranza delle sue modalità d’impiego. Già, ma perché? Forse in nessun altro ambito della tecnologia contemporanea, l’essere umano è apparso guidato da una sorta di principio tecnologico impossibile da alterare, come un dogma ereditato da generazioni di effettivi precursori delle proprie stesse idee. Anche se a pensarci, voltandosi di lato avrebbe avuto l’opportunità di prendere in esame approcci alternativi ed altrettanto, addirittura maggiormente validi alla pratica implementazione del pretesto basilare occorso. Ritorniamo dunque alla figura, tanto a spesso venerata, dello scattante, capelluto equino. Che la natura ha dotato, con particolare osservanza alle concause di effettiva sopravvivenza, di un punto di snodo affine a quello di ogni altro essere vertebrato: il collo. Molto più che una semplice piattaforma per organi sensoriali, soprattutto quando può succedere che al punto e nel momento di un impatto accidentale o caduta, questi ultimi e il cervello siano messi in salvo, grazie ad un rapido quanto immediato scarto laterale del suo possessore. Ed ecco forse l’effettiva ispirazione, a ben vedere, di Walter C. Jerome, inventore con preparazione formale presso l’Università di Boston e aspirante imprenditore di Worcester, Massachusetts, il quale prendendo coscienza della ponderosa inerzia dell’industria principale di Detroit nell’immediato dopoguerra, fu tra i primi ad esclamare: “Basta, è ora di cambiare le cose.” Ove le circostanze tristemente accettate prevedevano, ormai da troppo tempo, la pressoché totale assenza di attenzioni riservate alla sicurezza di guidatore e passeggeri in caso d’incidenti, con oltre un milione di vittime stimate dall’invenzione del carro a motore fino al palesarsi del fatale attimo vigente. Molte delle quali perite per una contingenza oggi facilmente evitabile, mediante l’installazione di barriere oblique sotto l’abitacolo che guidino il motore lontano dai passeggeri nel momento stesso in cui l’inerzia dell’impatto porti il mezzo ad accartocciarsi. E tale massa ad insinuarsi, come il diabolico macigno di una catapulta, tra i sedili occupati dal corpo dolorosamente vulnerabile delle persone. “A meno che…” riecheggiano gli slogan del suo tentativo di promuovere una soluzione “…Lo scompartimento umano si presenti come un pezzo totalmente separato, unito tramite a uno snodo con la componente incline a generare l’energia motrice. Affinché il suddetto impianto, nel momento dell’impatto, scivoli di lato? Colpo di genio o mero sogno della pipa, come nella celebre metafora statunitense? Qualunque fosse l’effettiva probabilità dei fatti, questa era l’idea dietro Sir Vival, un prototipo automobilistico il cui nome di battaglia potrebbe essere reso in Italiano con il bizzarro gioco di parole: “Sir Super-Vivenza”. Ah, magnifico e terribile, poteva essere il marketing degli anni ’50…

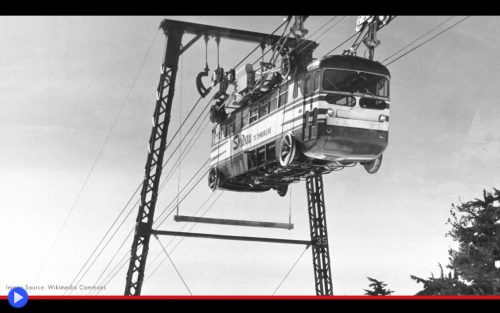

L’ascesa e il brusco fallimento del curioso autobus volante oregoniano

Nel 1947 il Dr. J. Otto George, medico e sciatore appassionato, percorreva durante l’inverno in auto la tortuosa ed insicura strada verso il Rifugio di Timberline, un prestigioso resort situato presso uno dei principali siti per gli sport invernali di tutto il Pacific Northwest. Mentre rallentava per l’ennesimo tornante, la neve che si accumulava sul suo parabrezza, pensò qualcosa d’incredibile che avrebbe rivoluzionato alla radice il nesso stesso di quel problema. Dando luogo ad un’iniziativa fondata sulle migliori intenzioni. Ma che avrebbe avuto conseguenze tutt’altro che lodevoli per il monte Hood, il suo prestigio, nonché l’economia turistica della regione. Qualcosa di assolutamente straordinario, a suo modo… Dovete considerare come in quell’epoca negli Stati Uniti il concetto stesso di funivia non appartenesse in alcun modo al senso comune. Finendo in questo modo per restare impresso con chiarezza nella mente di costui, quando ebbe modo di vederne un raro esempio nazionale durante la sua visita a Cannon Mountain nel New Hampshire, sulla Costa Orientale del continente. Ma poiché stiamo parlando di una persona creativa e dal forte senso imprenditoriale, non ci fu mai nella sua mente il dubbio che dinnanzi a quel progetto, di una serie di gondole sospese e tirate verso l’alto da una corda mobile sopra una serie di piloni, lui potesse fare meglio. Tramite un approccio “più grande” e soprattutto “più potente” che poi sono due sinonimi nel principale paese Nord Americano di quel concetto assai aleatorio del lusso in quanto tale. Procuratosi un socio imprenditoriale nella persona di A. L. Greenwalt, il numero appropriato d’investitori e soprattutto il permesso ed un finanziamento da parte del verdeggiante stato dell’Oregon, il buon dottore si rivolse quindi alla Pointer-Willamette di Portland, un’azienda specializzata nel trasporto forestale, al fine di ricevere il loro aiuto per l’adattamento del recente sistema cablato Skyhook, dalla sua funzione primaria del trasporto di legname a quella totalmente diversa di fare lo stesso con le persone.

Fu un chiaro esempio di straordinario ottimismo, coadiuvato da una sostanziale mancanza di competenza tecnica di tutti coloro che furono coinvolti direttamente nel processo decisionale; al punto che il progetto originario di quella che in origine doveva chiamarsi “Skyway” (Via del Cielo) prevedeva il sistematico sollevamento e trasporto sulla sommità della montagna, a 4,8 Km di distanza e circa 900 metri più in alto, di una serie di carrozzerie di autobus sistematicamente agganciati e sollevati dal meccanismo dotato del suo stesso motore. Un approccio più che mai ottimistico, basato quasi completamente su componentistica pre-esistente, irrimediabilmente destinato a scontrarsi nel corso dei primi sei mesi con la cruda spietatezza dell’ingegneria. Tanto che di anni, prima che potesse essere completato il progetto, ce ne sarebbero voluti ben tre…