La vita, dal punto di vista di un lemure, dev’essere piena di stimoli interessanti. E non sto affatto parlando di quei katta dalla coda ad anelli dei cartoni animati, che cantano You gotta move it, move it […] con in testa un cappello fatto in foglie di banano. Bensì dei veri, piccoli animali che popolano le notti arboricole della quarta isola più grande del mondo, consumando senza remore gli insetti e la frutta che costituiscono la base della sua dieta. In un paradiso, frequentato da qualche diavolo, dove l’unico pericolo naturale è l’attività carnivora del fossa (Cryptoprocta ferox) una ragionevole approssimazione di quello che potrebbe essere un incrocio tra una faina e un gatto. La cui dieta si compone, per il 50% di codesti Strepsirrini, componenti del secondo e più localizzato sottordine dei primati. Eterno avversario in una lotta equilibrata, in cui scaltrezza, agilità ed attente percezioni bastano ad assicurare una rapida fuga o l’ottima cattura, garantendo un equilibrio e selezione naturale tra le specie di uno dei poli residui dell’originaria biodiversità terrestre. Immaginate, dunque, la sorpresa di ciascuna delle due parti sin qui citate, quando a partire dal 2008 la foresta locale ha iniziato a popolarsi di un nuovo elemento, il letterale terzo incomodo che avrebbe scardinato letteralmente ogni presupposto acquisito: una creatura saltellante, stridente, marrone e bitorzoluta, appartenente alla genia dei Bufonidae, quelli che comunemente vengono detti rospi.

Tutto è iniziato, a quanto si è riusciti a ricostruire, nell’area del porto di Toamasina situato nella parte nord-occidentale dell’isola, principale svincolo dei commerci verso la parte meridionale dell’Asia e perché no, l’Australia. Le specifiche modalità non sono chiare, mentre il dipanarsi effettivo degli eventi, purtroppo, lo è in maniera fin troppo evidente. Probabilmente si è trattato di un container, secondo alcuni diretto verso gli stabilimenti dell’azienda metallurgica Ambatovy, esportatrice di nickel e cobalto nonché una delle più importanti realtà del commercio malgascio. Nel quale, accidentalmente, doveva essersi introdotta un’intera famiglia di clandestini provenienti dal Pakistan, dall’India o dal Myanmar… Non persone, purtroppo, ma qualcosa di molto più inconsapevole ed al tempo stesso (proprio per questo) infinitamente più pericoloso. Il Duttaphrynus melanostictus, anche detto rospo asiatico comune, è una creatura piuttosto in linea con ciò che ci si aspetta il più delle volte da questa famiglia di animali. Abitatore di stagni o corsi d’acqua a flusso lento, spesso nascosto sotto pietre o piante a foglia larga, cacciatore delle zone più illuminate dove tendono naturalmente a concentrarsi gli insetti. Se volessimo tuttavia identificare un paio di tratti distintivi, bastanti a farlo emergere tra i suoi simili e distanti parenti, essi sarebbero la natura particolarmente efficace del muco protettivo che lo ricopre, e una tendenza alla rapida e inarrestabile proliferazione. Una combinazione particolarmente pericolosa, specie quando si considera che il suddetto veleno, in caso di fagocitazione anche parziale del gracidante ospite indesiderato, può anche causare un rapido arresto cardiaco, per le quantità ingenti di bufotenina, un composto a base di glicolidi che può causare anche la morte negli umani. Figuratevi, quindi, in creature che pesano soltanto una frazione di noi, abituate a considerare il mondo la propria ostrica, e ciascuna nuova perla che compare innanzi un dono personale della natura nei loro confronti. La segregazione isolana, generalmente, rende le specie che abitano un luogo particolarmente vulnerabili all’introduzione di predatori esterni, nei confronti dei quali risultano irrimediabilmente indifesi. Ma nel caso del Madagascar, luogo dove esiste un ragionevole equilibrio di carnivori e prede, il rischio profilato risulta essere del tipo completamente opposto: non c’è bersaglio più facile, in effetti, per la fagocitazione a scopo alimentare, di un anfibio intento a riposarsi in prossimità dell’acqua. Il problema, semmai, è riuscire a digerirlo senza pagarne le conseguenze….

ambiente

La conchiglia in cui risuona il canto della Preistoria

Esiste una teoria improbabile, eppure basata su prove stranamente convincenti, che il polpo terrestre sia in realtà frutto di una panspermia cosmica, ovvero possa essere giunto tra noi come embrione, in qualche maniera ibernato o incorporato all’interno di un asteroide proveniente da chissà dove. Questo perché, tra tutti gli animali che ci sono noti, esso risulta il meno adatto ad essere spiegato dall’evoluzione. In quale maniera, tra l’insieme degli animali marini, compaiono all’improvviso occhi complessi, un corpo flessibile, la capacità di mimetizzarsi grazie a cellule che possono modificare la colorazione? Come possono, simili animali, derivare dalle semplici caratteristiche del cefalopode originario, l’essere dalla conchiglia conica di nome Plectonoceras? Qualunque opinione si possa avere sullo studio pubblicato dall’astrobiologo Edward J. Steele et al. giusto l’agosto di quest’anno, resta tuttavia indubbia la trasformazione radicale subita nel periodo Carbonifero (359,2 milioni di anni fa) da una parte dei Coleoidea, principali concorrenti nella lotta per la sopravvivenza contro i pesci ossei dalla formidabile mascella, che abbandonata l’idea di sobbarcarsi il peso del guscio protettivo un tempo appartenuto alle Ammonoidea, iniziarono a fondare la propria sopravvivenza su metodi del tutto alternativi.

Al che parrebbe lecito, a scopo di discussione, immaginare un’epoca presente in cui la supposta invasione aliena non fosse mai avvenuta, permettendo a tentacolari esseri di tipo maggiormente ragionevole di dominare ancora adesso i mari della Terra. Approccio non difficile perché, del resto, tali cefalopodi esistono tutt’ora, con una diffusione assai probabilmente pari a quando, 450 milioni di anni fa, il nostro pianeta venne colpito dall’ipotetico asteroide gigante dell’evento di estinzione dell’Ordoviciano-Siluriano. Che nel devastare completamente ogni forma di vita marina prossima alla superficie, lasciò invece incolumi questi galleggiatori degli abissi, completamente impervi a un qualsivoglia tipo di apocalisse funzionale. Sto parlando, se non fosse ancora chiaro, del nautilus/Nautiloidea, sottoclasse di molluschi famosa in modo particolare per la forma del proprio guscio, una delle rappresentazioni più perfette prodotte dalla natura del simbolo della spirale, benché di un tipo che non corrisponde alla progressione numerica della sezione aurea, con somma delusione dei filosofi e artisti di tutto il mondo. Non che questo abbia impedito, attraverso i secoli, di farne una caccia spietata, per trasformarne la struttura fisica in lampade, boccali, soprammobili di vario tipo… È il dramma di tutte le creature che posseggono un quantum di bellezza ultraterrena. Per quanto sia poco riconducibile a quei canoni, che idealmente, determinano il passo e il senso delle nostre attività quotidiane.

Perché guarda, questa è la realtà: se il polpo può anche essere un extraterrestre (con i suoi occhi sporgenti, la testa enorme, gli otto arti protesi verso l’obiettivo) l’ispirazione del nautilus è invece una nave spaziale, ma del tipo frutto della manipolazione genetica, secondo le arcane procedure sopra i mastodonti di una qualche avanzatissima genìa; gli occhi enormi, benché poco sofisticati, i circa 90 tentacoli disposti tutto attorno al becco, da cui emerge una radula dotata esattamente di nove denti che impiega con successo ai circa 600-700 metri a cui sceglie di trascorrere la sua esistenza diurna. E ovviamente, la forma tubolare dell’hyponome sottostante, usato dall’animale per espellere aria mista a gas, allo scopo di spostarsi grazie al principio della reazione dei fluidi. Il che determina, in un certo senso, anche la ragione per cui non poté, o non volle, abbandonare il guscio nel corso dei suoi processi evolutivi: esso agisce, in buona sostanza, come un serbatoio. Ecco il genio, e la ragione stessa, per cui anche le seppie e i polpi contengono ancora, all’interno del loro corpo, una forma più ridotta dell’antica corazza dei cefalopodi: essa serviva, in origine, per permettere il passaggio del sifuncolo, l’organo all’interno del quale circola una soluzione ricca di ioni, capace di generare il gas usato al posto delle pinne, per raggiungere al giusto ritmo il proprio fondamentale obiettivo. Metodo che non significa, per forza, riuscire a farlo velocemente…

L’ultima scaglia del piccolo formichiere corazzato

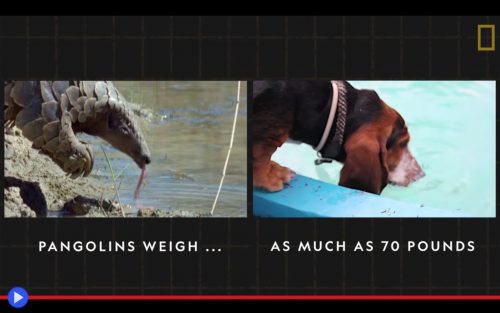

Giallo e ricoperto d’impossibili piastre rettangolari? Le grosse orecchie da cane o da gatto? La capacità di emettere, con la sua coda articolata, piccoli vortici di sabbia e scampare così alla scossa elettrica del topo giallo più famoso dell’intero Giappone? Nell’ormai leggendaria prima generazione dei mostriciattoli Pokémon, emersi dalla celebre coppia di videogiochi per console Gameboy, c’erano creature fantastiche di vario tipo: alcune bestie mitologiche occidentali, altre ispirate al folklore tipico giapponese, determinate creazioni ibride tra diverse specie animali o in almeno un paio di casi, vegetali. Eppure tra tutti quei colorati personaggi, per qualche ragione quelli che tendevano a rimanere più impressi non erano altro che reinterpretazioni più o meno fedeli, ad opera dell’illustratore Ken Sugimori, di animali realmente facenti parti del patrimonio biologico del nostro pianeta. Soprattutto insetti, qualche creatura marina e un singolo mammifero, il cosiddetto Sandshrew. Nei molti anni intercorsi da quell’ormai remoto 1996, non sarebbe mai più successo: mentre l’estetica del fantastico contemporaneo devia sempre maggiormente dallo stile quasi fiabesco di allora (nelle ultime edizioni, vanno per la maggiore i Pokémon robot, alieni o guerrieri vagamente umanoidi) e ogni possibile spunto educativo naturalistico viene abbandonato, non abbiamo più avuto bestie che fossero collezionabili, allo stesso tempo, nel mondo virtuale e in quello fatto di carne, atomi e sangue. Il che può essere anche inteso come un bene. Visto l’attuale stato dei fatti, almeno per quanto concerne l’ispirazione diretta del suddetto che di sicuro vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare inosservato. Si stima in effetti che negli ultimi 10 anni, una quantità di almeno un milione di pangolini sia stata prelevata dal proprio ambiente di appartenenza, per traffici illegali mirati soprattutto al mercato alimentare e quello, più forte che mai in quest’epoca di razionalismo, della cosiddetta medicina tradizionale cinese. In realtà un corpus di confuse credenze dalla provenienza disparata, spesso in conflitto tra loro, che attribuirebbero un valore spirituale e magico alla consumazione di ingredienti rari. Cosa che un tempo, ahimé, il pangolino non era. Ma come cambiano le cose! È dal 2014 che lo IUCN, ente alle origini della lista rossa delle specie a rischio di estinzione, ha inserito nel suo indice anche lo Smutsia temminckii, ultima delle 8 specie esistenti a guadagnarsi il dubbio onore di uno stato di vulnerabilità il quale, nei fatti, farebbe invidia a ciascuno dei suoi più immediati cugini. Tutti quanti a rischio serio, o persino critico, di scomparire del tutto da questo pianeta.

Il caso dei pangolini, sia le quattro specie asiatiche che le quattro africane, è in realtà piuttosto atipico, poiché in assenza di fattori ambientali comuni, come il mutamento climatico o la riduzione di un particolare habitat, il suo nemico più pericoloso è diventato piuttosto un altro: la pura e semplice globalizzazione. Un meccanismo che tra le sue implicazioni più problematiche, pone allo stesso livello i bisogni percepiti da ogni cultura e potenziale fascia di consumatori. Mettendo in moto un meccanismo per cui popolazioni disagiate, ma anche vere e proprie istituzioni dell’avidità commerciale, creano delle filiere mirate alla cattura e spedizione all’estero di queste indifese creature, senza particolari riguardi nei confronti della loro importanza nello schema generale delle cose. Fino a casi eclatanti, come il sequestro di un magazzino nel 2017 a Shenzen in Cina, durante il quale vennero recuperate scaglie appartenenti secondo una stima a 20.000 esemplari di pangolino. Praticamente più della quantità rimasta al mondo di appartenenti alle quattro specie più a rischio, Il pangolino di Sunda, l’indiano, delle Filippine e quello cinese. O quello del 2016, quando nel frigorifero di un uomo indonesiano vennero ritrovati 657 esemplari impacchettati e pronti per essere commercializzati in Estremo Oriente Al che verrebbe immediatamente da chiedersi, che cosa effettivamente possiamo fare singolarmente, nella speranza di assistere a un cambiamento nel modo in cui il mondo tratta e considera questo animale. Sull’immediato purtroppo non c’è moltissimo. Ma possiamo, quanto meno, fare il possibile per conoscere e divulgare la sua storia…

Il ruolo delle spine nella dieta del dromedario

Nella carriera operativa di una nave del deserto, c’è sempre un momento in cui si approda nel porto, per fermare la sala macchine e procedere al rifornimento. Osservare un dromedario che si rifocilla: non è forse questa, la massima aspirazione di chicchessia? Tra gli uomini che vivono in mezzo alle sabbie della penisola d’Arabia esiste un detto: “Se un cammello mette il muso nella tenda, presto entrerà con tutto il corpo”. Il che vorrebbe rappresentare, in determinati contesti, una notazione sulla fantastica testardaggine di questa intera genìa di animali, ovvero la loro capacità di dimenticare tutto, incluso il padrone e se stessi, se soltanto qualcosa suscita un lieve interesse, anche per un attimo cruciale nell’economia di giornata. Ciò che riesce ad appassionare simili creature, del resto, esula largamente dalla cognizione della cosiddetta normalità, almeno per quanto ci è dato di concepirla attraverso le nostre semplici cognizioni di umani. Ecco, dunque, un altro ritaglio di sapienza popolare: “Sei ciò che mangi”. Chi non ha presente, ad esempio, la strana mentalità e l’astruso comportamento delle capre, note onnivore capaci di digerire qualsiasi cosa, dai sigari cubani ai tappetini pelosi dell’Ikea! Ma è tutt’altra storia, persino rispetto a questo, la prassi alimentare di questi gobbuti camminatori del Medio Oriente. Come sa molto bene questa YouTuber, nota con il nome internettiano di “Camels and Friends” la quale pubblica, a partire dal 2009, un vasto ventaglio di video relativi al suo ranch, dove vive con due dromedari, uno struzzo, un emu, un gregge di pecore, un lupo e una vasta gamma di cani, inclusa una coppia di favolosi levrieri borzoi. Il tutto, sullo sfondo di uno scenario che fa pensare più che altro agli stati più secchi del Nordamerica, dove la vegetazione più tipica non è esattamente del tipo gradito agli erbivori, vista la netta penuria di foglie, in forza di un’ampia preminenza della più tipica arma vegetale: la spina. Così dev’esserci stato un momento, nella carriera pregressa di questa custode di variegate creature, in cui ella deve aver pensato: “Pianterò dei fichi d’India ai confini del mio giardino.” O forse ancor più probabilmente, il vento e gli uccelli avranno portato fin lì i semi. Eppure nessuno, tra noi, sarebbe stato capace di aspettarsi la piega successiva che avrebbero preso gli eventi.

La telecamera riprende il tutto da distanza estremamente ravvicinata, per meglio darci l’occasione di comprendere la portata di ciò che stiamo vedendo. O forse per evitare che gli spettatori, naturalmente diffidenti, sospettino alterazioni digitali alla sequenza effettiva degli eventi. I quali mostrano, senza interruzioni né cambi d’inquadratura, la maniera in cui uno dei succitati esseri risponde all’unica chiamata impossibile da rifiutare: quella relativa all’acquisizione di nutrimento. Proprio così, signori: il dromedario sconosciuto, nel ranch dalla collocazione incerta, sotto la supervisione della padrona senza nome, abbassa il collo ed allunga le sue labbra dalla straordinaria capacità di manipolazione, fin dentro la ciotola posta dinnanzi al suo recinto. All’interno della quale trova posto una dozzina abbondante di pale, le particolari strutture tipiche dell’Opunzia Messicana, da queste parti soprannominata prickly pear (pera spinosa) che fu in grado di diffondersi, successivamente all’epoca delle grandi esplorazioni, fino al sub-continente che oggi gli presta il nome. Il che è in realtà piuttosto logico: stiamo parlando, in effetti, di una pianta straordinariamente prolifica ed invasiva. Chi mai esiterebbe, potendo farlo, a farne fuori una parte per includerla nella dieta del proprio famelico dromedario? Mentre quello mastica, dunque, la telecamera si sposta dai diversi lati, al fine di meglio mostrare quello che sta accadendo. Le rigide spine, lunghe fino a 15 centimetri, fuoriescono dai lati della mobile bocca, mentre almeno una parte, all’apparenza, minaccia di penetragli dolorosamente il palato. Eppure la bestia sciagurata non sembra affatto intenzionata a sputare l’inusitato spuntino, il cui corpo verde centrale, gradualmente, svanisce dietro i suoi incisivi da erbivoro in configurazione prognata. E il dromedario mastica, mastica ancora, mentre le punte dei pugnali che sta fagocitando fuoriescono occasionalmente ai lati delle massicce labbra dall’aspetto naturalmente morbido, minacciando apparentemente la realizzazione di un’ampia gamma di piercing involontari e indesiderati. Eppure, la realtà è sotto gli occhi di tutti: neppure una minima goccia di sangue. Possibile che questo dromedario, in realtà, fosse nient’altro che un cameldroide costruito in gomma e metallo? Possibile…