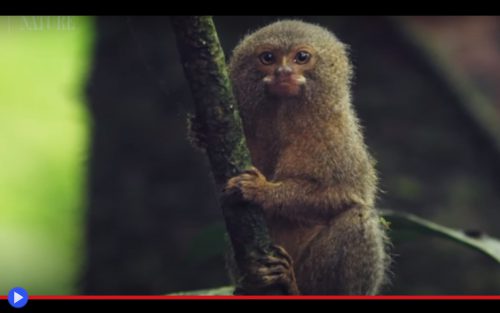

Nell’analisi geografica del mondo, l’isola è un concetto chiaro e almeno in apparenza, del tutto privo di sorprese: “Terra emersa in mezzo alle acque, che si estende dalle coste fino all’entroterra…” Potenzialmente popolata da una sua particolare varietà di creature, sia volatili (migratorie) che legate a un’espressione assai specifica dell’evoluzione. Note a tal proposito, risultano essere le due tendenze contrapposte definite “gigantismo” e “nanismo” insulare, entrambe una possibile risposta di creature facenti parte di famiglie note, ma cambiate nella dimensione per l’assenza, totale o parziale, di predatori. Esiste d’altronde, nelle giungle sudamericane, un tipo d’isola creato da una situazione in essere nettamente distinta; quella generata, in successive macchie di leopardo, dall’incrociarsi simile a una griglia dei più vasti fiumi locali, tali da creare spazi entro i quali sussistono particolari regole, e strade alternative alla sopravvivenza. Così da qualche migliaio d’anni esistono, come alternative che soltanto di recente la scienza è giunta a distinguere, le due specie quasi identiche del genere Cebuella (pygmaea e niveiventris) i cui tratti distintivi più importanti si nascondono nelle profondità del codice genetico, ma che appaiono profondamente diverse da ogni altro primate appartenente al gruppo mediamente piuttosto compatto delle Callitrichidae, con il nome in lingua inglese di marmoset, o con un prestito onomatopeico dalle lingue indigene, uistitì. Perché sono ancor piccole, invero piccolissime, raggiungendo in media i 117-152 mm ed un peso massimo di 100 grammi, al punto da essere chiamate talvolta “scimmie del dito” (finger monkey) per la naturale propensione ad afferrare il più piccolo degli arti umani come fosse un ramo, ogni qualvolta ci troviamo ad osservarle in cattività.

L’effettiva ragione di una simile caratteristica, pur non essendo del tutto compresa, sembrerebbe derivare in qualche modo dalla specifica dieta di questi animali, che pur afferrando l’occasionale insetto di passaggio sembrerebbero basare la maggior parte del proprio sostentamento su un approccio assai particolare al veganesimo, che le vede arrampicarsi su un’ampia varietà d’alberi poco prima di mettere a frutto, con voracità efferata, gli incisivi aguzzi come pugnali. Capaci di forare, senza troppe difficoltà, le cortecce di alberi come lo storace americano (Liquidambar styraciflua) ed altri produttori di resina gommosa, che provvedono quindi a succhiare con estremo trasporto fino all’assunzione delle calorie di giornata. Si tratta di una scena surreale e al tempo stesso sottilmente inquietante, per l’evidente effetto che riesce ad avere attraverso settimane e mesi sul tronco preso di mira, che diviene letteralmente ricoperto di noduli formati dalla cicatrizzazione, come legnosi segni del passaggio di uno sciame di fameliche zanzare. Particolarmente nella zona di mezza altezza dove sono solite arrampicarsi le scimmiette grazie ai loro artigli altrettanto specializzati, ben conoscendo i pericoli che correrebbero al livello del terreno, causa felini o altri agili predatori, o presso gli strati superiori della giungla, pattugliati dagli uccelli rapaci come il falco e l’aquila arpia brasiliana. In funzione di una tale preferenza specifica, queste creature presentano quindi un’indole notevolmente territoriale, che vede i gruppi di 8-9 elementi al massimo, che si formano attorno a un’unica coppia riproduttiva, farsi spesso la guerra per il possesso di uno specifico appezzamento, che può sfociare talvolta nella caduta e conseguente improvvida dipartita dei membri del clan rivale. Ad opera dello stesso gruppo più che mai pronto a ritirarsi con agili balzi di fino a 5 metri da un ramo all’altro, bilanciandosi all’atterraggio con la coda (non prensile) nel momento in cui incontrasse Callitrichidae più grandi e immediatamente accomunabili, in funzione di questo, al concetto di causa di forza maggiore…

brasile

Il drago peloso che divora trentamila soldati nell’alto castello

“Così la gente ai piani alti mantiene il suo potere: parlando una lingua che stimola il terrore per l’ignoto e la sopravvivenza futura della colonia!” Declamò il Predicatore alzando la prima coppia delle sue sei zampe, per stagliarsi contro l’azzurro cielo sudamericano. La propaggine gibbosa del termitaio, teatro di tutte le interazioni tra gli strati sovrapposti di una società che si presumeva essere perfetta, nonché perfettamente in scala, per non ledere all’ambiente con l’impatto dell’artropode tecnologia abitativa. Piccoli gli insetti, di sicuro, ma non così le svettanti mura, costruite con la terra e la saliva delle loro bocche simili a minuscole tagliole. Chi poteva, dopo tutto, nuocere alle bestie proprietarie di un così alto monumento? Chi poteva penetrare dentro al guscio delle circostanze, invidiabili persino per lo sguardo altero degli Dei? “Profezie, minacce, apocalisse del Crepuscolo e creature grandi come montagne. Eppure, di tutti quelli che hanno visto il Mirmecofago, nessuno è mai riuscito a sopravvivere per raccontarci del suo aspetto. Davvero molto… CONVENIENTE!” Mentre simili parole dalle molte ramificazioni come le radici di un ontano risuonavano possenti nelle luce del mattino, il mondo stesso cominciò a vibrare. Le vedette in cima all’edificio, emettendo feromoni d’allarme, gridavano l’inaudibile avviso che sembrava presagire guai davvero grossi, per l’intero esercito percorso da un formicolìo fremente. In quel momento, un lungo serpente rosa penetrò dalla finestra panoramica sulla savana, sbalzando via il predicatore e tutti quelli che lo stavano ascoltando. Eppure, almeno la metà di loro non precipitò lontano, restando invece appiccicata all’essere venuto dall’Esterno. Con risucchio forte come il tuono, le spire si accorciarono d’un tratto. Mentre una piramide pilifera comparve nel pertugio, con un occhio fisso e assottigliato come la puntura di una spillo. Dalla folla rimescolata, si udì una voce acuta: “Morte, morte, il mostro è giunto. Manovali e militi, sudditi e padroni. Preparatevi a finire nello stomaco del grande aspirapolvere ursino!”

Un destino, da un certo punto di vista, peggiore di qualsiasi altro possa essere conosciuto agli insetti. Poiché il formichiere gigante, anche detto tridattilo per la tripla fornitura di affilati artigli sulle muscolose zampe, non ha denti, muscoli masticatori degni di questo nome e neanche una sostanza corrosiva nello stomaco, per offrire una misericordia rapida alle moltitudini fagocitate quotidianamente per sopire la sua enorme fame. Le quali se non soffrono l’eterno fato nel momento in cui si schiacciano contro il palato della belva, procedono fin dentro al grande organo simile a una betoniera. Dove periranno, gradualmente, nello stesso acido prodotto dalla loro decomposizione. Un espediente furbo e pratico, come i molti altri grazie ai quali, nel procedere dei secoli e millenni, l’ingegno graduale dell’evoluzione ha dato forma a tutto questo. Il più letale predatore del pianeta, peggiore di uragani o terremoti, per lo meno dal punto di vista delle sue operose, piccole nemiche.

Capace di nutrirsi indifferentemente d’imenotteri o blattoidei, contrariamente a quanto potrebbe lasciar presumere il suo nome, preferendo nei fatti molto spesso i secondi in molti degli areali d’appartenenza, nella loro accezione eusociale famosa per i cumuli costruiti nelle vaste valli erbose delle più selvatiche circostanze. Eppure già scomparso, come i possenti dinosauri, dai territori settentrionali del Messico, l’Uruguay ed il Costa Rica. Per non parlare del Guatemala. Restando comune unicamente in alcune aree dell’Amazzonia, il Pantanal ed il Cerrado brasiliani, oltre a certe province particolarmente poco sviluppate dell’Argentina. Perché le dimensioni contano, ma ancor più di questo, è l’adattabilità a un’ambiente trasformato che determina le alterne fortune di una specie…

Un palco all’opera e come tenore: il pappagallo

“Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno!” Cantava alla sua femminea controparte l’uomo-uccello nel duetto più famoso del Flauto Magico, benché nessuno avesse mai pensato di arrivare a interpretare tale nome in modo totalmente, imprescindibilmente letterale. Non siamo forse tutti echi ripetuti di un suono profondo e ricco di significato, l’importante voce dell’umanità indivisa? C’è un canto ragguardevole che si ripete, a ogni passaggio generazionale, raccontando gli epici trascorsi di un’intero regno, quello animale. È l’opera che qualche volta definiamo “lirica” (termine musicalmente improprio) la più raffinata unione tra la rappresentazione teatrale e il mondo della musica, creazione tecnologica dell’uomo. Per questo non saremmo stati inclini a prevedere, un giorno, di sentirla provenire in modo totalmente riconoscibile dal becco semi-aperto di questo uccello, tra le pagine incorporee del mondo digitale. Chick-E-Poo, l’ospite melofilo della Casa di Zazu, santuario dei pennuti collocato presso la cittadina di Woodinville, nello stato nordamericano di Washington. Null’altro che l’ultimo a diventare famoso, degli oltre 250 ospiti accolti nel complesso di gigantesche voliere che costituiscono la casa, tra i molti altri, della fondatrice Christy Padilla, già proprietaria della carrozzeria locale per un periodo riportato essere di ben 24 anni. Prima di dedicarsi alla sua grande passione e missione nella vita: accudire tutti quegli uccelli tropicali che, per un motivo oppur l’altro, si trovano improvvisamente privi di un padrone, andando spesso incontro ad una fine particolarmente grama. Detto ciò non conosciamo, i modo approfondito, quale sia il racconto specifico di questo splendido esemplare di amazzone testagialla, né ci viene specificato il nome dell’uomo che lo sostiene e sprona durante il video, possibilmente uno delle decine di volontari che lavorano presso questa popolare istituzione, riconosciuta dal governo come ente senza fini di lucro degno di tutela e finanziamenti caritatevoli da parte d’innumerevoli amanti degli animali. Cantante alato il quale, dopo un brevissimo riscaldamento delle corde vocali, mette in campo tutta la sua prestanza canora in una serie di gorgheggi che danno l’origine ad un vero e proprio brano, potenzialmente proveniente da un’opera di sua personale concezione (ed improvvisazione) come possiamo desumere dall’uso frequente e ripetuto dell’imprescindibile verso: “Pretty bird (bell’uccellino) pretty bird, pretty bird…”

Un’esibizione destinata finalmente, dopo i ben cinque anni del canale di YouTube dell’organizzazione, a sfondare nell’Olimpo dei video virali grazie all’endorsement del formato Viral Hog, popolare aggregatore di contenuti ritenuti divertenti o in qualche modo interessanti nel mondo del web. E c’è di sicuro molto da approfondire, in questi due minuti degni di essere inseriti a pieno titolo nell’antologia dei suoni più notevoli prodotti da una simile tipologia di allegre creature, qui rappresentate da uno dei più notoriamente intonati, ed abili tra i suoi rappresentanti nel contesto domestico del mondo contemporaneo. Quella specie nota come Amazona auropalliata o “doppia” testa gialla, per distinguerlo dall’A. Oratrix, che presentano tale caratteristica cromatica allargata ad una chiazza che gli ricopre completamente il capo. Non che i primi siano d’altra parte, rispetto ai secondi con il nome programmatico, meno rumorosi durante l’intero corso della giornata, specialmente nel caso in cui si sentano trascurati e soli come potrebbe essere capitato a ciascun ospite del santuario, prima di essere accolti in questo luogo eccezionalmente ameno. Dove tale propensione acquisita per nascita è stata chiaramente instradata, e veicolata nell’apprendimento di una tecnica sopraffina, tramite l’ascolto per periodi sufficientemente estesi del prezioso stile così efficacemente rappresentato…

Tapirage, l’arte che usava le rane per cambiare il colore dei pappagalli

Nel folklore di molte popolazioni indigene del Brasile e il resto dell’America Meridionale, ricorre una storia. Del mostro antropofago e distruttore di villaggi, che al residuo diradarsi delle nebbie dovute al miracolo della creazione, camminava minacciosamente sulla Terra, per distruggere e perseguitare l’umanità. Almeno finché i nostri antichi alleati per nascita, gli uccelli, non si misero assieme per contrastarlo, beccando e torturando le sue carni finché di esso non rimasero soltanto gli organi e le ossa. In un banchetto che avrebbe condotto a conseguenze inaspettate: perché la bestia senza nome (oppure, a seconda dei punti di vista, dotata di un numero eccessivo di nomi) possedeva anche il dono di una pelliccia dagli innumerevoli colori, che per la mimesi magica che governa simili processi naturali, si trasferì alle piume dei suoi aguzzini. Così i più veloci e scaltri tra i volatili, come i pappagalli e gli uccelli del paradiso, trangugiando quel pasto furono immediatamente trasformati nell’espressione del variopinto caleidoscopio volatile che ammiriamo tutt’ora. Mentre corvi, merli e tordi, ritardando la loro venuta, dovettero rinunciare a una simile catarsi, potendo contare solamente sulle proprie ali per distinguersi dal popolo legato alla dura lex della gravità.

Per questo l’etnia indios dei Tupi, divisa in innumerevoli tribù cannibali e perennemente in guerra tra di loro nelle giungle dell’Amazzonia, aveva sempre ammirato gli psittacidi come una manifestazione del princìpio divino sulla Terra, cercando per quanto possibile di assomigliarli. Grazie all’applicazione tecnica dell’ars plumaria, quel vasto corpus di conoscenze per lo più ben custodite ed oggi largamente dimenticate, che permettevano di assemblare i prestigiosi copricapi e mantelli indossati, a turno, da sciamani, guerrieri e capi villaggio, con il duplice obiettivo di affascinare il prossimo e incutere timore nei propri nemici. Eppure anche nella ricerca di un simile obiettivo così prossimo alla sacralità, la mentalità dell’uomo è ad un tal punto tesa verso la realizzazione di un’ideale superiore da portare a pretendere sempre il livello ulteriore, l’assoluta perfezione dei dettagli anche a discapito della ragionevolezza ereditata dai suoi avi. Così nacque, per quanto ci è dato di capire in questo campo tutt’altro che approfondito, la misteriosa tecnica del tapirage, come venne chiamato dal primo scopritore francofono Charles-Marie de la Condamine ( 1701-1774) a partire dal termine in lingua galibi tapiré (rosso). Un sistema al tempo stesso crudele ma estremamente efficace, o almeno così si dice, la cui cognizione raggiunse il Settentrione e l’Occidente grazie alla scoperta e classificazione di una particolare specie di rane. Quelle che la cognizione generalista tende ad associare ai veleniferi batraci della punta di freccia (poison dart frog) benché possiedano una secrezione della propria pelle sensibilmente meno letale, appartenendo nei fatti al genere Dendrobates, piuttosto che il comparabilmente più temibile Phyllobates. Ed in particolare ad una specie tanto vistosa e comune da poter venire considerata come un’antonomasia di questa genìa non più lunga di 5 cm, che il celebre naturalista del XVII secolo Georges Cuvier scelse di chiamare, per l’appunto, D. tinctorius. Alla presa di coscienza di uno spietato e crudele segreto, prototipo dei sacrifici compiuti verso la ricerca di quel principio umanamente irrinunciabile della bellezza ad ogni costo…