Se consideriamo l’universo nel suo complesso, e lo spettro possibile dei pianeti contro cui è stato possibile puntare gli strumenti dell’astronomia moderna, appare chiaro quanto limitate siano le specifiche esigenze della razza umana, perché sia possibile giungere a chiamare un luogo non soltanto vivibile, ma accogliente. Inducendoci a concentrare la nostra ricerca nella cosiddetta zona “Riccioli d’Oro” (non troppo caldo, né troppo freddo) situata all’ideale distanza dalla fonte energetica e luminosa di ciascun sistema stellare. Laddove anche il clima di questa Terra, dovessero verificarsi alcuni cambiamenti teorizzati da tempo, ci metterebbe pochissimi anni a trasformare innumerevoli distese verdi in versioni alternative della Valle della Morte. Senza neanche addentrarci in quello che potrebbe accadere nelle perfette isole di calore rappresentate dalle città contemporanee, agglomerati di palazzi e mura artificiali in grado di bloccare la circolazione dell’aria, mentre il respiro di molte migliaia di persone contribuisce a incrementare l’avvolgente cappa che minaccia di surriscaldare ogni cosa. Una circostanza che sarebbe ragionevole indicare come meramente speculativa, in un mondo in cui grandi concentrazioni di popolazione parrebbero costantemente assenti dai punti più invivibili del pianeta, fatta eccezione per il sussistere di casistiche particolari frutto di tangenze storiche dalle molte ramificazioni evidenti. Sto parlando nello specifico dell’esperienza come governatore coloniale del Pakistan vissuta dal generale John Jacob culminante con la fondazione imposta ai nativi, nel 1847, di un nuovo insediamento lungo il corso del fiume Indo nella parte settentrionale della regione di Sindh, che sarebbe stato battezzato Jacobabad. In un punto strategico importante per l’agricoltura e i commerci, al punto che al giorno d’oggi entro i confini di quell’area vive una quantità prossima alle 200.000 persone, correntemente alle prese con una delle epoche più difficili della propria intera storia pregressa. In una situazione destinata unicamente a peggiorare, con il progressivo inasprirsi dell’effetto serra, visto il raggiungimento all’inizio del maggio scorso e l’implacabile mantenimento di temperature dell’aria superiori ai 50 gradi Celsius, abbastanza da causare l’immediata evaporazione dell’acqua che giunge a contatto con superfici battute dall’astro diurno. Mentre le cose appaiono, se possibile, anche peggiori di quanto si potrebbe tendere a pensare, data la presenza di condizioni d’umidità tali da portare il valore della temperatura di bulbo umido (rilevata col termometro avvolto in un panno bagnato) ben oltre i 35 gradi, considerati il limite massimo di tolleranza dell’organismo umano. Abbastanza da uccidere una persona adulta in condizioni normali, benché l’alto grado di tolleranza posseduto dalle genti di qui appare sufficiente a permettergli di continuare il proprio lavoro anche all’aria aperta, senza nessun tipo di rallentamento e per l’oggettiva necessità di continuare a mantenere le proprie famiglie. Ma non senza il pagamento di un prezzo estremamente elevato, tra le molte persone trasportate ogni giorno nei centri specializzati per il trattamento dei colpi di calore ed il numero sempre più elevato di gravidanze interrotte forzatamente, mentre le dirette interessate si occupavano delle consuete faccende domestiche senza nessuna pausa offerta dalla rigida ripartizione dei compiti della famiglia islamica tradizionale. Una situazione che parrebbe totalmente insostenibile ed anticipa, in maniera sempre più tragicamente palese, quello che potrebbe diventare nelle prossime decadi il destino d’intere nazioni situate nei dintorni dei tropici, per non parlare della vasta concentrazione umana in corrispondenza della zona paleartica, Europa inclusa…

sopravvivenza

Becco pesante, di un giallo elegante, per certi versi una banana volante

Non sarebbe stato di certo irragionevole identificare il maggiordomo e consigliere reale Zazu, personaggio del franchise “Il re leone” come un qualche tipo di uccello immaginario, caratterizzato da una serie di attributi in qualche modo rappresentativi dei pennuti africani: il grande becco, il colorito bluastro, i piedi arancioni e gli occhi tondi dalle vistose sopracciglia nere. Ed è soltanto colui che ben conosceva l’ecologia biologica dell’area subsahariana, con particolare attenzione a Kenya e Tanzania dove la narrazione probabilmente incontrava il suo svolgimento, a poter effettivamente ricondurre l’aspetto del variopinto soggetto ad una tipologia di creatura, ed invero l’intero genere da essa rappresentato, identificabile in italiano con il nome comune di buceretto o in latino Tockus, dei quali esistono differenti varietà. E sebbene Zazu sia rapportato convenzionalmente a quello dal becco rosso, la possibile somiglianza non devia in maniera troppo significativa neppure dalla specie denominata scientificamente Tockus leucomelas (letteralmente “bianco e nero”) tipico di Angola, Botswana e Namibia. Caratterizzato, come si può ben desumere dal diminutivo che lo identifica, da proporzioni relativamente piccole benché maggiori del cugino citato, questo uccello dal becco giallo misura nel complesso 48-60 cm, pari a quelli di un volatile medio-grande per gli standard europei. Incutendo un senso latente di minaccia ulteriormente accresciuto dall’aspetto non propriamente pacifico del suo principale implemento di nutrizione, curvo ed appuntito come una sorta di crudele scimitarra. Il che rientra nelle caratteristiche della nicchia ecologica da lui occupata, simile a quella del pur distante tucano sudamericano, capace di farne una creatura onnivora e particolarmente abile nel trovare fonti di cibo precedentemente inesplorate. Mentre perlustra il terreno ove si posa con il suo insolito modo di volare, consistente di tre battiti d’ala seguiti da una lunga planata, quindi altri tre e così via a seguire, in cerca d’insetti, scorpioni, piccoli mammiferi e qualsivoglia tipo di frutto caduto dagli alberi soprastanti, indipendentemente dal suo stato di maturazione. Tutto questo mentre fruga e ribalta il sostrato di foglie e terra facendo uso del suo minuzioso senso pratico, senza tuttavia mai mettersi effettivamente a scavare. Tutto questo senza deviazioni dal programma almeno fino al sopraggiungere della stagione delle piogge primaverili verso settembre-ottobre, quando raggiunta la stagione degli accoppiamenti il nostro amico si posiziona sui rami più alti, iniziando ad emettere un ripetuto e strombazzante richiamo. Mentre si estrinseca in occasionali giravolte ed aperture teatrali delle sue ali, confidando a ragione nel proprio fascino e naturale senso di distinzione, fino al puntuale arrivo della compagna pressoché identica, per livrea e dimensioni. Al che, facendo seguito al rapido processo d’accoppiamento, i due mettono in atto la loro strategia più sofisticata, relativa alla costruzione di un nido letteralmente inespugnabile da parte dei più persistenti tra i predatori. Proprio perché privo, piuttosto incredibilmente, di alcun tipo d’ingresso fatta eccezione per una minuscola fessura…

Cuoco di montagna mostra l’attrazione sui rapaci della carne d’agnello azero

La prova che l’incontro inaspettato tra tecnologia e natura possa occasionalmente condurre a conseguenze positive può essere individuata in questo materiale, prodotto e raccolto sul suo canale dall’esperto preparatore di vivande Tavakkul, abitante del villaggio Qəmərvan tra i recessi più selvaggi dei rilievi dell’Azerbaigian. Selvaggi come il titolo della serie su Internet, Wilderness Cooking, con pubblicazione presso i principali portali social dei nostri giorni e una visibilità quantificabile sugli oltre 10, e qualche volta fino a 30 milioni di visualizzazioni per singolo video. Mi chiedo, in effetti, se non l’abbiate già visto anche voi, mentre opera con esperienza più che palese, nell’allestire campi base, assemblare rifugi, punti di cottura, rudimentali tavoli di tronchi legati tra di loro. Poco prima di procedere nell’approntare il presidio, mediante messa in opera di piatti a base di carne, a partire da quei princìpi generativi così distanti dall’esperienza odierna del cuoco di provenienza urbana. Che poi sarebbero la vera e propria carcassa d’animale, con zampe e tutto il resto, selezionato di volta in volta al fine di stupire l’occhio appassionato dei sui innumerevoli spettatori. E non solo. C’è davvero da sorprendersi, alla fin della faccenda, se una creatura alata di queste terre si è dovuta interessare ai conturbanti aromi sollevatisi nell’aere che gli appartiene? All’inizio di febbraio, il creativo culinario e videografico si è ritrovato il più incredibile degli ospiti durante la preparazione del suo pranzo. Un uccello dall’apertura alare di 3 metri, e circa 14 kg di peso…

La sommaria descrizione del video, formalmente dedicato alla preparazione sulla fiamma viva di un intero delizioso agnello, sezionato, arrotolato e racchiuso in un pratico strato protettivo di carta argentata, attribuisce all’imponente pennuto la qualifica alquanto generica di “aquila caucasica”, il che in effetti fa ben poco al fine di aiutarci a definirne la specie. Poiché un tale appellativo, dal punto di vista filologico e formale, appartiene soltanto al leggendario uccello gigante, figlio di Tifone ed Echidna, incaricato da Zeus di mangiare ogni giorno il fegato di Prometeo incatenato (per l’appunto) sopra il monte Caucaso. Il che parrebbe configurare come alternativa maggiormente prossima la tipica aquila delle steppe (A. nipalensis) se non fosse per un rapido confronto tra le scene registrate ed un catalogo dei principali rapaci della regione, tale da trovare in breve tempo una chiara corrispondenza nell’aspetto all’avvoltoio cinereo (Aegypius monachus) con la sua testa ricoperta di piume solamente nella parte superiore, le ali di colorazione uniforme e il grosso becco uncinato dalla punta nera. Non che l’autore, assai probabilmente, avesse alcun tipo di dubbio in merito, benché sia ragionevole pensare che abbia scelto di massimizzare la visibilità mediante l’utilizzo di una definizione maggiormente apprezzata dai motori di ricerca online. Così come sia del tutto lecito avanzare qualche dubbio sull’effettiva natura accidentale dell’incontro, vista l’evidente sicurezza con cui il volatile si appresta al rumoroso e potenzialmente pericoloso essere umano, accettando da lui i piccoli bocconi prelevati dalla carne e la verdura che sta preparando, senza mostrare il tipo di timore istintivamente posseduto dalla maggior parte degli animali selvatici. Benché, vada anche detto, l’attenzione mostrata dai costui nei suoi confronti, attento a non toccarne le piume direttamente per non lasciargli addosso strani odori, appaia quanto mai realistica nel dipanarsi di una simile circostanza…

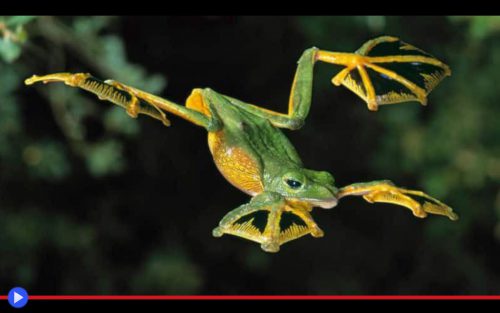

Vecchi rami degli alberi. Una rana decolla. Rumore del vento

Se c’è una costante assoluta di ogni tipico processo naturale, esso è il cambiamento progressivo nel tempo. Niente resta identico a se stesso e già che deve mutare, tanto vale assecondare un potenziale margine di miglioramento. Così il classico elicottero, apparecchio sgangherato e difficile da pilotare, verrà un giorno soppiantato da taxi volanti con quattro, otto o sedici rotori. Droni sovradimensionati, ed altrettanto facili da pilotare. Grazie ai punti multipli di appoggio, rispetto all’intangibile mancanza di un sostegno, che agiscono fornendo gradi successivi di ridondanza. Ma come si dice, la meta finale di qualcuno è il punto intermedio di altri, e così tra gli animali ciò che rappresenta l’espressione più efficiente del volo autonomo sono semplicemente un paio d’ali. Mentre quattro agili zampe, dotate d’altrettante membranose superfici aerodinamiche, non sono altro che un approccio imperfetto alla realizzazione di quel desiderio. Volare, planare, sia pur sempre allontanarsi dalle rigide limitazioni del suolo! Verso un ottimo domani, o via da un problematico presente. Come quello della rana che ha raggiunto il punto più estremo del suo albero da 15-20 metri di altezza. E che ora, voltandosi verso il punto da cui era provenuta, scorge solamente spire, scaglie ed una lingua che saetta minacciosamente: il chiaro segno della propria nemesi, il serpente. Ed allora tutto ciò che gli resta, nonostante i dubbi alquanto comprensibili, è saltare. Conservando almeno una remota possibilità di aver salva la pelle.

È il sistema di caduta controllata del batrace. L’auspicabile planata dell’anuro. Un metodo forgiato in mezzo al fuoco del bisogno, ancorché temprato con il fluido della sopravvivenza. Per cui dev’essere successo, attraverso i molti secoli trascorsi, che innumerevoli membri di una specie simile si siano autodistrutti nel momento dell’impatto. Finché alcuni, dai piedi palmati sufficientemente ampi, non riuscirono ad aver salva la vita. Malamente. Poi in maniere molto più soddisfacente. Ed in fine, con tutta l’efficienza tipica di un pilota preparato sulle traiettorie newtoniane dei corpi. Un “volo”, se vogliamo essere formali, che in effetti corrisponde a un angolo di poco minore dei 45 gradi rispetto ad una semplice caduta verso il suolo. Come quello di un parapendio, se vogliamo.

Questo è ciò che può (e deve) fare la Rhacophorus nigropalmatus, rana arboricola originaria della Malesia, il Borneo e l’isola di Sumatra, studiata e descritta per la prima volta dal biologo belga Boulenger nel 1895. Il quale decise di dedicare il nome della piccola creatura, in considerazione della prima cattura di un esemplare, alla figura del suo esimio collega e contemporaneo Alfred Russel Wallace, che aveva elaborato contemporaneamente a Charles Darwin una propria personale teoria dell’evoluzione. Lunga attorno agli 8-10 cm, comunque sufficienti a renderla la più imponente del suo intero genere Rhacophorus, questa abitatrice gracidante della canopia è in realtà un agguerrito predatore, d’insetti, rane più piccole e persino qualche occasionale uccello, grazie alla capacità di piombargli addosso non vista dall’alto. Per le doti di direzionamento dei propri balzi offerte non soltanto dai grossi piedi ma anche il corpo stesso, piatto ed allargato nonché in grado di assecondare il movimento naturale del vento. Così da muoversi in maniera pienamente controllata, dall’inizio alla fine del proprio arco discendente. Ed è una vista senza dubbio accattivante, quella di una simile presenza volatile, dalla colorazione verde sopra e gialla nella parte inferiore, i piedi colorati, come preannunciato dal nome latino, di evidenti e appariscenti macchie di colore nero. Quasi a sottolineare l’evidente provenienza anatomica della sua forza…