Quella istantanea realizzazione del momento in cui vedi qualcosa, di placido e vivente, accanto a una persona, soltanto per renderti conto che la scala da te immaginata era molto al di sotto della verità. Un uccello, enorme. Un cacciabombardiere, più che un Cessna, o in altri termini un supersonico Concorde. Non certo il piccolo Learjet. Poi sorge subitaneo il dubbio (come poteva essere altrimenti?) che l’individuo in questione, il celebre documentarista statunitense Jeff Corwin, sia particolarmente basso, e quella un’aquila normale: niente di più distante dalla verità. Google, col suo inesauribile archivio di altezze misurate in circostanze misteriose alle celebrità, ci viene in aiuto, dichiarando una statura di esattamente 1,77 m, offrendoci uno spunto per comprendere la verità. Quel MOSTRO dalle piume grigio-nere, con la cresta sbarazzina sulla testa, sarà grande almeno quanto, lunga almeno… Un metro. Il che significa, per inferenza, che la sua apertura alare può essere paragonata in linea di princìpio a quella di uno pterodattilo, il quasi leggendario rettile volante: fino a 224 cm, in taluni esemplari della stessa specie, dalla punta di una remigante estrema all’altra. E c’è questo concetto, largamente diffuso in forza di altri tipi di volatili massivi, che una creatura tanto grossa e pesante non potrebbe muoversi agilmente nel cielo. Niente di più falso: questi rapaci, dal nome scientifico di Harpia harpyja (unici membri del loro genere) si lanciano a gran velocità tra gli alberi delle foreste tropicali sudamericane, schivando facilmente tronchi, rami e fronde traditrici. E tutto questo, soltanto per ghermire il proprio pasto quotidiano, selezionato a seconda dei gusti sulla base di una delle dispense inconsapevoli più capienti al mondo.

Porcospini, opossum, formichieri, armadilli sono cibi solamente occasionali. Così come i carnivori di taglia media, quali il coato o il kinjakou (4,6 Kg) e i cervi rossi sudamericani, che l’uccello deve fare a pezzi prima della consumazione, per la loro massa di fino a 48 chili. Molto più spesso, quindi, gli preferisce un altro tipo di cibo: uno di quegli esseri che vivono in prossimità del tetto vegetale, e talvolta osano sporgersi con la testa al fine di ricevere una dose di luce solare. È una visione semplicemente, infernale. O per restare nell’ambito mitologico suggerito dal nome dell’aquila, degna del profondo Tartaro o dell’Ade. Ciò perché il dominatore alato, normalmente, non compie gli ampi giri di perlustrazione dei suoi lontani parenti delle coste americane, o gli altri tipi di agguantatori alati delle spaziose steppe centro-asiatiche. Egli preferisce, piuttosto, appollaiarsi come una gargolla su di un albero particolarmente elevato, che poi potrebbe anche essere quello con il suo nido; spesso la sua residenza è collocata sulla sommità del kapok, uno degli alberi più alti dell’intero Sud America, in grado di raggiungere e superare in media i 40 metri. Quindi, da un tale seggio d’eccezione, il volatile scruta attentamente l’orizzonte con cipiglio crudele, nell’attesa di scorgere un qualsivoglia accenno di movimento. Finché non gli riesce, inevitabilmente, di individuare il piatto prelibato con le zampe, che sarà letteralmente inerme di fronte alla potenza dei suoi inarrestabili artigli. E si tratta generalmente, come forse avrete già immaginato, di una qualche tipologia di scimmia, appartenente ad una delle molte specie che si aggirano da queste parti, mangiando frutta, foglie e rubacchiando l’uovo occasionale a un qualche più approcciabile pennuto. O in alternativa, l’aquila non si formalizza, al loro posto può trovarsi un bradipo, forse l’animale più pacifico di tutto il Nuovo Mondo, che molto attentamente si sposta da un ramo all’altro, contando sulla lentezza per passare inosservato. Un proposito che gli riesce…9 volte su 10? Del resto, non si può trarre in inganno un simile signore dei cieli.

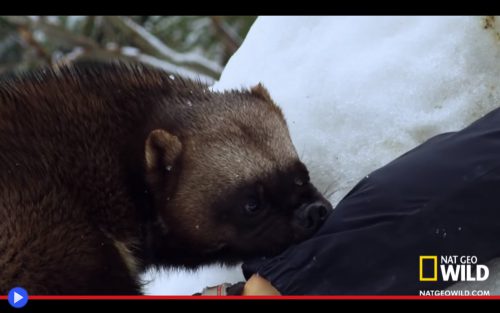

Che potrebbe facilmente agguantare un cocomero tra le sue zampe, e frantumarlo prima del trascorrere di una frazione di secondo. Per non parlare di una testa umana…Ed è proprio sul sopraggiungere di un simile pensiero, che l’esemplare tenuto in mano da Jeff Corwin, parte degli ospiti piumati di un non meglio definito centro di conservazione sito a Panama, si mette insistentemente a beccarlo!