L’uso delle piante mediche, la costruzione dell’aratro, la coltivazione dei cereali. L’utilità del fuoco nella preparazione dei campi agricoli. L’agopuntura e la consumazione del fungo mistico Lingzhi, capace di concedere l’immortalità. Molte sono le conoscenze tradizionalmente associate alla figura dell’Imperatore mitologico Shennong, il “Divino Agricoltore” la cui opera troverebbe collocazione cronologica nella non meglio definita Preistoria cinese, attorno al secondo millennio prima della nascita di Cristo. Mentre una specifica tecnologia di tale mondo, per quanto ci è concesso di apprendere, può essere individuata tra i confini culturali della Terra di Mezzo unicamente a qualche secolo di distanza. Pur trovando valida quanto evidente collocazione proprio lungo il fianco di quella stessa montagna, non per niente chiamata Shennongjia (神农架 – La Scala di Shennong) dove si narra che il sacro governante fosse solito ritirarsi, nei lunghi periodi in cui lasciava i propri sottoposti ad organizzare e gestire autonomamente la propria esistenza. Luogo il cui aspetto complessivo, ad una prima visita, può molto chiaramente presentarsi come un’approssimazione di loculi o casette costruite in legno, oppure la versione più prettamente rurale di un tipico capsule hotel. Ma nessun salariato lontano dalla sua residenza di origine, né altro abitatore dei contesti urbani prossimi all’estremo sovraffollamento, trascorre le proprie nottate saldamente abbarbicato a un tale assemblaggio al tempo stesso arcologico e vertiginoso. Bensì un altro tipo di moltitudine, per cui vivere in maniera saldamente sovrapposta rappresenta più un punto di forza, necessario a favorire la difesa delle proprie residenze da ogni tipo di terribili nemici, parassiti e saccheggiatori. Fatta eccezione, s’intende, per coloro che personalmente hanno edificato tali condomini, così drammaticamente simili ad una ronzante collezione di orologi a cucù.

Siamo di fronte, a dire il vero, ad una delle più singolari e memorabili anomalie in tutta la pratica internazionale dell’apicoltura, in cui l’originale bugno villico è stato sostituito da un qualcosa di radicalmente diverso, creato in base alle specifiche necessità di un particolare contesto climatico, ecologico e organizzativo. Quello, per intenderci, della riserva della suddetta Scala presso la regione ricca di formazioni carsiche dello Hubei, non troppo lontano dal punto terminale della catena montuosa di Daba (大巴). Lì dove una spropositata foresta decidua, dell’ampiezza di 2.618 chilometri quadrati, si presenta come uno degli habitat dalla maggiore biodiversità al mondo, con ben 1.793 specie di piante rigorosamente endemiche della Cina. E mammiferi, tra cui scimmie come il rinopiteco dorato, il rarissimo leopardo nebuloso e l’orso bruno asiatico (Ursus thibetanus). Per non parlare degli uccelli, alcuni dei quali adattatosi, attraverso l’evoluzione, a impiegare con profitto le rientranze o fori delle scoscese pareti montane per costruire il nido, al fine di proteggersi efficientemente dal grande numero di assalti dei loro nemici carnivori e predatori. E sapete, invece, chi non avrebbe mai potuto dire altrettanto? Chi, se non le api eusociali della specie A. cerana, rappresentanti la più ragionevole controparte locale delle più sfruttate e conosciute Apis Mellifera di provenienza europea, che pur producendo una maggiore quantità di miele presentano alcuni punti deboli di chiara importanza. Tra cui l’incapacità di difendere altrettanto efficientemente il nido tramite l’impiego di danze ritmiche con le proprie ali, o mediante l’aggressione in massa contro l’imponente calabrone giapponese (Vespa Mandarinia) che può essere in tal modo portato a surriscaldarsi per l’opera delle operose residenti, fino alla sua auspicabile ed inevitabile dipartita da questo mondo. Ed in questo notevole luogo, per la mano e convenienza degli stessi umani, hanno imparato a vivere in maniera tale da poter accrescere ulteriormente l’efficacia dei mezzi di sopravvivenza inerentemente derivati dal loro modus vivendi collettivo…

strano

L’irreale proliferazione del verme che ramifica se stesso per procreare

Era l’estate del 1879 quando a bordo della nave della marina inglese HMS Challenger, a largo dell’arcipelago delle Filippine, il biologo marino scozzese William Carmichael McIntosh lanciò una forbita esclamazione all’indirizzo della bacinella d’acqua portata sul ponte, contenente gli ultimi esemplari a campione raccolti dalla squadra di marinai assegnata alle sue ricerche in materia d’invertebrati. Questo perché sotto la luce splendente di un sole tropicale, in mezzo a una sottile nebbiolina costituita da krill, minuscole meduse e larve d’organismi più grandi, continuava a contorcersi qualcosa d’assolutamente inusitato. Quello che gli era parso essere, di primo acchito, un groviglio di vermi policheti attorcigliati tra loro, in maniera ragionevolmente analoga alla gestalt quasi-demoniaca di un rat king, adesso rivelava il suo segreto in tutta l’eccezionale assurdità delle circostanze: una sola testa, molte code, molte code che ne avevano a loro volta delle altre. Ed occhi distribuiti liberalmente lungo l’estendersi di un tale corpo, costellato di setole del tutto simili alle zampe di un millepiedi. “Per Giove…” disse nuovamente lo studioso “Questi sono rami, anzi, stoloni!” Il primo ufficiale, che nel frattempo si era avvicinato per comprendere le ragioni del capannello di persone, lo guardò a questo punto perplesso, non comprendendo il termine botanico. “Intendo un ramo naturale che si dirama dalla gemma principale, generando a sua volta ulteriori diramazioni della pianta. Il verme sarebbe la pianta. E noi, da oggi, gli agricoltori.” Ma il singolo esemplare catalogato per la prima volta con il nome descrittivo di Syllis ramosa, convenientemente inserito in una delle più diversificate e variegate famiglie di anellidi sottomarini, non sarebbe sopravvissuto al lungo viaggio di ritorno verso l’Occidente, diventando per il mondo accademico una creatura leggendaria alla stregua dell’unicorno, la manticora o la coccatrice. Almeno finché nel 2006, presso la laguna di Darwin in territorio australiano, l’esimio collega ed erede professionale Christopher Glasby non spezzò a metà con fare indagatore una spugna porifera del genere Petrosia, facendo un’eccezionale scoperta. Una miriade di corpi, incanalati nelle cavità di filtrazione dell’acqua possedute dall’organismo sessile costellato di spicole calcaree, tutti riconducibili allo stesso punto di partenza o radice. Dal quale un grosso paio d’occhi tondi lo guardavano con fare indagatore, quasi sfidandolo a trovargli un nome. “Ti chiamerò… Ramisyllis multicaudata. Ma sappiamo molto bene entrambi, quello che sei davvero!”

Un verme polichete per sua generica natura non è in effetti altro che una creatura tubolare e longilinea tra i 3 mm ed i 14 cm che vive sul fondale di molti mari della Terra, in cui la ripetizione del singolo modulo permetterebbe, in linea di principio a ciascun singolo segmento di avere un cuore, uno stomaco, una bocca ed un cervello. Il che tende a verificarsi nella maggior parte dei casi quando le condizioni e la temperatura risultano essere perfettamente ideali, lanciando un segnale universale che conduce chiaramente alla riproduzione. Ora se c’è una sola cosa che sia possibile affermare su tale classe di creature, ed in modo particolare per quanto concerne la famiglia tassonomica dei Syllidae, è che essi possiedono una vasta quantità di metodi per moltiplicare se stessi, da quello relativamente semplice dell’epigamia o schizogamia, consistente in una metamorfosi delle proprie chete o setole mentre il corpo si appiattisce, acquisendo in tal modo le caratteristiche necessarie per iniziare a nuotare e sollevarsi quindi nella colonna sottomarina. Al fine, molto chiaramente, di trovare un proprio simile con cui convolare a gioiosa congiunzione dei reciproci gameti (sperma, ovuli o entrambi) per permettere a ciascuno di mettere al mondo una nutrita quanto microscopica prole. Ma esiste anche il caso, e si tratta di un’eventualità piuttosto frequente, in cui specifiche varietà di questa categoria abbiano implementato, nel corso della loro evoluzione, un sistema per prevenire il rischio di una simile manovra, capace di renderli dei bersagli particolarmente invitanti per la fame insaziabile dei pesci ed altri predatori, tra cui l’uomo stesso. Il che sembrerebbe aver dato i natali, attraverso i lunghi secoli e millenni, alla particolare trasformazione nota come epitochia, consistente nel suddividere se stessi. Ed inviare parti analoghe di tale formula vincente a fare ciò da cui il corpo centrale, per ovvie ragioni, preferirebbe mantenersi a una ragionevole distanza di sicurezza…

La mente visionaria dietro il video dei fiammiferi che ha conquistato il Web

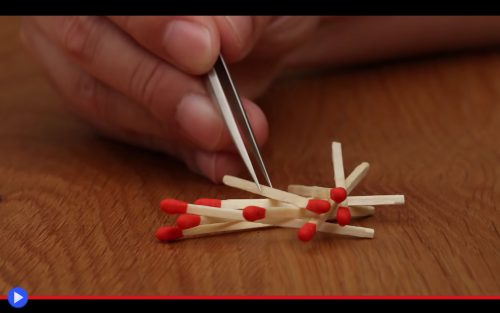

Così girano e si sovrappongono, costituiscono figure geometriche o matematiche. Piccoli castelli che scompaiono nel giro di qualche secondo. E scompongono la loro stessa essenza, per volere della mano di un demiurgo, che in assenza di alcun tipo di pietà tagliuzza quelle piccole forme oblunghe, ne separa la capocchia combustibile, che poi diventa un elemento indipendente. Alcuni si trasformano in serpenti, altri crescono e si allungano verso il soffitto. In un saliente caso, come attratti da un potente magnetismo, si dispongo a raggiera tutto attorno a un ovulo centrale, nella più inaspettata e riconoscibile rappresentazione dell’origine di ogni cosa. In un carosello che, per chi dovesse incontrarlo senza nessun tipo di preparazione filosofica, non parrebbe in grado di esaurirsi senza un intervento da parte dello stesso processo entropico dell’Universo. Ah, sic transit gloria mundi!

Nessun creativo più di quello che ha deciso di sfogare il suo genio attraverso Internet, può trarre un maggior vantaggio dall’applicazione di una valida routine quotidiana. E Tomohiro Okazaki, designer/pubblicitario proveniente dalla città di Chigasaki, nella prefettura di Kanagawa, sembrerebbe essere riuscito, all’inizio dell’epoca pandemica, a trarre qualcosa di positivo da quello che potremmo definire uno dei periodi più difficili nella storia recente del suo particolare ambito operativo. Niente più mostre, nessun evento (per qualche tempo) la più totale assenza di confronti con il proprio pubblico. E soltanto l’accesso illimitato a quello che, nel corso della sua carriera, più di ogni altra cosa era riuscita a fargli compagnia: la sua fida videocamera digitale, un piano di lavoro, tutto il tempo del mondo e spazio per riuscire a coltivare, infine, quei progetti collaterali che avrebbero potuto o meno proiettarlo nell’Olimpo dei più celebri autori visuali del mondo contemporaneo. Idea interessante, pensiero intrigante, iniziativa stravagante. Chi l’avrebbe mai detto? Che qualcosa di tanto semplice ed almeno in apparenza, totalmente privo di segreti, avrebbe potuto trasformarsi nella base operante di un vero e proprio linguaggio, precedentemente ignoto nella mente di qualsiasi spettatore. Quello parlato, senz’alcun tipo di progressione logica, tra i bastoncini che talvolta utilizziamo per avviare la fiamma del più antico strumento dell’uomo. Fuoco, fiamme di un incendio senza nessun tipo di limitazioni. Tranne quelle, a voler essere ottimisti, del più puro ed intangibile regno della fantasia. Il video intitolato semplicemente “Matches” (cerini) con tanto di timestamp relativo al periodo documentato, da gennaio ad agosto del 2021, rappresenta effettivamente un evoluzione della più classica valvola di sfogo dell’artista: elaborare ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, qualcosa di nuovo ed in qualche modo interessante, poco prima di provvedere a pubblicarlo sulle pagine digitalizzate della storia memetica e virale mediante un sapiente uso d’Instagram, nell’accezione maggiormente positiva di quest’ultimo veicolo diventato progressivamente più complesso. Su di un tema singolo e ripetuto, ovvero quello facilmente desumibile di quanti e quali siano i modi in cui il suddetto oggetto, almeno in apparenza privo di misteri, possa in realtà evolversi nel giro di qualche secondo e grazie al più semplice ed intuitivo degli effetti speciali. Fare un foto, cambiare leggermente l’universo, farne un’altra e così via a seguire. Start, stop; start, stop, la tecnica alla base della sua poetica come acclarato nelle mostre precedenti e in molte delle creazioni realizzate fino ad oggi, a partire dal momento in cui, Okazaki rivela, scoprì per caso la maniera in cui immagini simili tra loro tendessero a diventare spontaneamente i fotogrammi di un’animazione continuativa nel tempo. In quello che lui chiama alquanto stranamente un time-lapse (ripresa accelerata di una scena di lunga dorata) laddove nel glossario usato in Occidente dovrebbe trattarsi piuttosto del tipico stop-motion (tecnica impiegata spesso nella creazione di sequenze o lungometraggi animati) lasciando sospettare una deriva del significato anglofono all’interno della lingua corrente giapponese. Il che non è del resto particolarmente singolare, né in alcun modo insolito, nello stile comunicativo di questa particolare lingua. Lasciando il compito di fare da intermediario al più assoluto ed universale degli idiomi: quello dell’immaginario visuale trasformato in rapida sequenza attraverso l’asse temporale di una pura & semplice manciata d’istanti…

Dove un tempo transitò la lava, un mare d’ossa. E nitidi ruggiti nell’oscurità

“Da parte dell’intero comitato, con gioia imperitura, queste vecchie ossa vorrebbero darti il benvenuto” La volta silenziosa dell’intera caverna sembrò vibrare per l’effetto del calore, mentre il femore di cavallo cadde casualmente su di un lato, effettuando la cosa più simile a un’inchino. Rotolando prima da una parte, quindi l’altra, la calotta cranica rispose alle molteplici strette di mano attraverso un periodo di una notte, un giorno, una notte. Qui una tibia d’antilope, lì un’ulna di cammello, disposte nella forma di una “L” per simboleggiare la parola “Lascia” (ogni speranza, oh peccatore.) “Grazie, grazie miei cari e sbiancati amici. Anche queste vecchie ossa, finalmente, provano felicità.” Giunto e ormai trascorso era il momento topico di oltre 120 anni, in cui vestigia e rimasugli ancora pensano alla vita ormai trascorsa sulla grigia Terra. E in tali anguste tenebre, una simile smarrita oscurità, ciò che un tempo era parte di un qualcosa di complesso, ancorché meraviglioso, giace libero riuscendo a perseguire l’agognata pace dei sensi. La calotta provò a sorridere con denti ormai svaniti da oltre un secolo; “Dopo tutto, quello che oggi provo è soprattutto un grande senso di sollievo.” Un piccolo cumulo di vertebre di volpe si produsse in suoni scricchiolanti, vagheggiante plauso delle circostanze che durò all’incirca una settimana: “Poiché so che ormai più nulla, proprio niente, potrà riuscire a far del male alle mie… Vecchie ossa.” Quasi a sottolineare quanto aveva appena detto, il vento cessò all’improvviso di soffiare nella caverna. Senza più alcun tipo d’energia esterna a movimentarle, le rinseccolite moltitudini non poterono far altro che tacere. E fu dopo il trascorrere di appena un mese, che un tutt’altro tipo di rumore diventò improvvisamente udibile, trasformandosi in un cacofonico frastuono. Come un trascinarsi di qualcosa, lo strofinio dimenticato delle carni. Accompagnato dal possente ringhio di una belva proveniente dagli oscuri angoli del mondo. La calotta scelse dunque quel preciso attimo, per ricordare cosa era stato in vita. I campi coltivati e la tranquilla fattoria nella regione arabica dell’Harrat Khaybar, a nord di Medina, all’interno di un civiltà retrograda ma totalmente funzionale. Il Neolitico, la primavera della nostra Storia. Nonché il primo esempio di sepolture sotterranee che sia stato in grado di attraversare i secoli fino all’epoca corrente. Tutto questo ritornò nella memoria del midollo, e non solo. Il tranquillizzante peso della terra smossa che oscurava, come una coperta sopra il baratro della fossa, le tribolazioni e il caos del mondo. Fino al giorno in cui successe… La cosa. Zampe scavatrici, unghie che distruggono. Un muso cercatore dagli aguzzi denti che agguantano. E la testa della salma stretta nella bocca pelosa, così come ora toccava a questa nuova vittima degli unici abitanti vivi della caverna. La iena fece il suo ingresso stagliandosi contro la luce del sole. Saldamente stretta in bocca, la carcassa insanguinata di una pecora. Atterrite, le ossa udirono un insostanziale grido. Era il CRACK possente di una povera spina dorsale, che in assenza di alcun tipo di pietà veniva suddivisa in due parti uguali.

I nativi lo chiamano Umm Jirsan, ma sarebbe perdonato chi pensasse che si tratti in verità di una provincia tangibile del grande sottosuolo infernale. Così come appare, con la volta ad arco naturalmente creata da un’antica colata lavica, in questa regione dalla grande attività geologica in Arabia Saudita, oscuro e stranamente ricoperto da un fitto tappeto di testimonianze. Quelle che han lasciato, volenti o nolenti, le molteplici generazioni delle prede, catturate da un particolare tipo d’animale. Stiamo parlando, con grande probabilità scientifica, della Hyaena hyaena o “iena striata” il più comune e tipico rappresentante della sua famiglia tassonomica, un carnivoro capace di nutrirsi con equivalente soddisfazione di cose già vive, oppure morte da qualche tempo. Nonostante la prima impressione riportata ai tempi della prima scoperta di questo luogo nel relativamente recente 2007, di esploratori che affermarono di aver udito suoni provenire dal profondo, che non potevano esser altro che “Lupi, lupi e niente di diverso da questo.” Ma i lupi, come sappiamo molto bene, non trascinano i cadaveri scavati dalle tombe dentro una caverna. Non conservano le ossa come un possibile snack in periodi di magra. Poiché non possiedono la forza necessaria a suggerne il midollo, dolce succo irraggiungibile e proibito…