Nato attorno all’epoca del mito che si colloca attorno all’anno mille, l’edificio persiano della Zurkhaneh può dirsi corrispondere a uno scopo specifico frutto del suo contesto culturale d’appartenenza. Inerentemente collegato a celebri figure di condottieri ed eroi secondo il testo coevo del “Libro dei Re” (Shahnameh) esso ha molto a che vedere, e al tempo stesso quasi nulla di simile dal punto di vista esteriore, con il concetto moderno della palestra in cui si coltiva la preparazione fisica, l’aspetto e la salute del corpo. Benché molte delle sue caratteristiche, una volta varcata la bassa porta concepita per costringere i visitatori ad inchinarsi in segno di rispetto, si dimostrino immediatamente corrispondere a un bisogno e quello soltanto: preparare i guerrieri al combattimento. O almeno questa era la chiara idea di partenza, con strumenti chiaramente ispirati ad armi, come la mazza pesante di provenienza indiana meel, gli scudi di legno sang o l’arco con catena kabadeh, ciascuno maneggiato in modo estremamente faticoso dagli aspiranti strongmen ed altri esercizi mirati ad incrementare le capacità di maneggiare una spada in combattimento, quali le flessioni con panchetto (shena) e il charkh/pazadan, rotazione vorticosa con le braccia sollevate e salti non del tutto dissimile dai rituali mistici dei dervisci danzanti. Passaggio un tempo fatto seguire, senza falla, dagli incontri di combattimento in stile libero koshti pahelvani, successivamente riservato ai soli professionisti per la frequenza d’infortuni anche gravi. Eppure molto poco, dello spirito originario, è andato perso attraverso il correre dei secoli, mentre il corpus tradizionale destinato ad assumere il nome di Varzesh-e Pahlavāni (lo Sport degli Eroi) veniva coltivato in modo ininterrotto da un’elite e infine riscoperto dal senso comune all’inizio del secolo scorso, come importante ausilio filosofico al nazionalismo di questo antico paese del Medio Oriente. Mentre quelle mura non del tutto dissimili da una moschea, con l’alta cupola e le torri, venivano erette nuovamente nei quartieri storici di città come Tehran, Mashad ed Isfahan. Associazione che naturalmente tende a scomparire per quanto concerne gli interni, data l’insolita collocazione della grande sala ad un livello inferiore a quello della strada, con l’ottagono centrale ulteriormente scavato al fine di proteggere gli atleti sottoposti a significativi sforzi fisici dai pericolosi spifferi provenienti dall’esterno. Il che detta la collocazione, dal punto di vista architettonico, di quegli spalti ove altri uomini aspiranti all’onore di partecipare, e nelle città più progressiste anche qualche donna invitata con il ruolo di spettatrice, potranno assistere alle complicate evoluzioni degli atleti secondo le precise direttive del morshed, direttore e capo spirituale dell’incontro. Individuo collocato sullo speciale sedile con piume di struzzo per simboleggiare “gli elmi sulla testa dei guerrieri” ed attrezzato con campanella per chiedere una pausa, stufa portatile e il maneggevole tamburo d’argilla morshed, riscaldato da quest’ultima e impiegato per dare il ritmo agli sportivi, mentre tenta d’ispirarli mediante le parole di preghiere e poesie classiche la cui origine si perde talvolta nella nebbia dei tempi.

Il che la dice molto lunga, sul ruolo originario di questi particolari luoghi che sono esattamente la stessa cosa, ma anche molto più di una palestra allo stesso tempo…

combattimento

J-21, il drago a due code che protesse la Svezia volando al contrario

Sparita era l’epoca in cui difendere un paese poteva trarre beneficio da una serie di princìpi inerentemente diversi da quelli dell’attacco, come costruire bunker, fortificazioni, predisporre in anticipo l’artiglieria. Nel bollente 1941, una Svezia relativamente piccola e indifesa guardò verso meridione, ai territori d’Europa battuti da carri armati e bombardamenti a tappeto, scoprendo una guerra in cui soltanto la disposizione preventiva di strumenti, sufficientemente difficili da contrastare, avrebbe potuto permettere di mantenere intatti i propri marittimi e montagnosi confini. Già, il paese di Stoccolma rimasto intonso, proprio in forza del suo inaccessibile territorio eppure sempre vulnerabile, in ogni momento, a possibili mosse ostili provenienti dall’azzurro cielo. Così in quell’anno fatidico, non più soddisfatti degli antiquati mezzi di produzione italiana e americana che aveva in dotazione, i vertici delle Flygvapnet (Forze Aeree) guardarono all’interno ed in particolare verso la Svenska Aeroplan AktieBolaget, la compagnia che oggi conosciamo soprattutto tramite l’acronimo di SAAB, principale conglomerato nazionale voluto dal governo e attivo all’epoca nel campo della produzione aeronautica e non solo. Entro cui, in un pool di talenti prelevati da una serie di officine indipendenti che avevano proposto prototipi verso l’intera decade degli anni ’20 lavorava un certo ingegnere di nome Frid Wanstrom, di cui Internet non offre particolari informazioni al di là del nome. Ciò che possiamo desumere a suo proposito, tuttavia, era il coraggio di remare contro i presupposti pre-esistenti seguendo sentieri progettuali del tutto inusitati. Vedi quello, per l’appunto, dei primi studi che avrebbe condotto in quei mesi per un monoplano basato sul motore inglese Bristol Taurus, le cui basi principali del design sarebbero state una configurazione a doppia coda e l’impiego di una configurazione a spinta, per offrire la migliore visibilità possibile al pilota e disporre una maggiore quantità di armi nel muso dell’aereo. Idee piuttosto inusuali anche se prese singolarmente, ma che una volta unite avrebbero creato uno degli aerei dalla sagoma maggiormente riconoscibile dell’intero conflitto mondiale. Il J21 o semplicemente Saab 21, come venne deciso di chiamarlo, era tuttavia destinato ad attraversare un periodo di perfezionamento sul tavolo da disegno che avrebbe visto la sostituzione dell’impianto motoristico dapprima con l’americano Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, un modello radiale, quindi con una versione profondamente riveduta e corretta del più recente Daimler-Benz DB 605B in linea, dispositivo tedesco capace di erogare 1.475 cavalli benché sfortunatamente prono a surriscaldarsi. Fin dal primo volo del prototipo, compiuto non prima del 30 luglio 1943, quindi, la creatura di Wanstrom si pose di fronte agli occhi degli spettatori come un sofisticato e temibile caccia multiruolo, idealmente capace di dare filo da torcere alla maggior parte dei potenziali rivali prima della fine della più grande guerra che il mondo avesse mai conosciuto.

Ciò detto, il primo exploit volante dell’apparecchio si rivelò quasi disastroso, con il pilota sperimentale Claes Smith che, dimenticando di impostare i flap nella posizione e corretta, riuscendo a sollevarsi solo dopo la fine della pista e riportando danni significativi al carrello, dopo aver colpito in pieno la recinzione di una fattoria antistante. Fortunatamente tuttavia, in forza dell’affidabile configurazione a triciclo di detto implemento, il prototipo riuscì ad atterrare senza particolari conseguenze, aprendo la via verso quello che sarebbe diventato, probabilmente, il più iconico e memorabile aereo svedese di tutti i tempi…

A proposito del pettine guerriero dello spadaccino rinascimentale

Giunti a quel punto, uno scudo non sarebbe andato più bene: immaginate un gentiluomo del XVII secolo con la sua spada lunga e leggera, d’Inghilterra, Francia, Spagna o altro grande territorio d’Europa, che in un’epoca in cui l’armatura è stata giudicata ormai da tempo obsoleta (causa eccessiva diffusione delle armi da fuoco) ancora porta assieme a se un orpello poco maneggevole di forma discoidale, da frapporre all’eventuale affondo del suo nemico! Non si può certo negare, d’altra parte, che la difesa sia fondamentale in un qualsivoglia confronto all’arma bianca, al punto che lasciare l’altra mano priva d’implementi è come dire a chi si ha innanzi: “Attacca pure questo lato, sono scoperto”. Ecco dunque la semplice ragione d’esistenza del main gauche, letteralmente “mano sinistra”, pugnale con un’ampia protezione per la mano appeso normalmente alla cintura al centro esatto della schiena, con l’impugnatura rivolta dalla parte dell’omonimo arto del suo proprietario, per essere sfoderato in contemporanea alla spada da striscia nel momento dell’imprescindibile necessità. É del tutto ragionevole pensare, tuttavia, che trovandosi a bloccare il colpo di una spada col pugnale, approcci specifici possano portare a risultati maggiormente risolutivi. Vedi il caso di chi dovesse riuscire, con movimento del suo polso allenato, a deviare e intrappolare l’arma del suo avversario, giusto il tempo necessario per vibrare un colpo in grado di spostare a suo favore l’asse del combattimento. Risultato che potrebbe giungere, idealmente, da: 1 – Anni ed anni di allenamento, oppure 2 – L’ausilio tecnologico di uno strumento creato, per così dire, ad hoc.

Swordbreaker è il termine in lingua inglese, probabilmente creato in epoca moderna o vittoriana, per riferirsi a un tale oggetto, di cui possediamo alcuni esemplari di riferimento, giunti fino a noi nelle armerie di antiche dimore e castelli. Vedi, ad esempio, le lame A867, and A868 della Wallace Collection, esposte presso la casa londinese dell’omonima famiglia nobiliare inglese, il cui aspetto complessivo presenta verso i posteri una singolare anomalia: uno dei due lati della lama il quale, invece che essere affilato, si presenta con profilo dalla pronunciata dentellatura, tanto profonda da raggiungere, e superare, il centro esatto dell’arma. Anche senza fornire la traduzione italiana del termine, normalmente fatto corrispondere al termine composito “spezzalama”, l’impiego ideale dell’oggetto appare quindi piuttosto chiaro: intrappolare l’arma principale dell’ipotetico avversario, fornendo un qualche significativo grado di controllo suoi suoi movimenti secondo l’approccio precedentemente accennato. Il che del resto sembrerebbe aver suscitato, nella trattazione divulgativa dei molti appassionati di spade che operano attraverso le vaste regioni di Internet, un significativo numero d’interrogativi. Soprattutto quando si considera, come dimostrato nel nostro video di apertura dell’esperto Tod’s Workshop, che l’arma poteva funzionare ed anche piuttosto bene, per lo meno nella maggior parte delle sue circostanze d’impiego, eppure siano molto pochi gli esempi giunti intatti fino a noi, attraverso una quantità di secoli abbastanza breve da riuscire a garantire la sopravvivenza di ogni sorta di strumento d’autodifesa di quei vecchi tempi. Circostanze, queste, che lasciano intuire un’inspiegabilmente bassa diffusione di tale barriera portatile d’acciaio, pronta da estrarre nel momento in cui la situazione dovesse iniziare ad assumere le tinte forti di un potenziale duello…

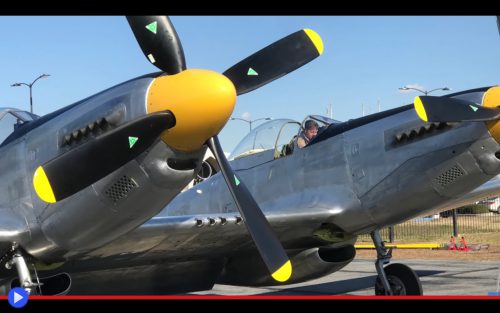

Twin Mustang: l’alto potenziale di un aereo e il suo gemello siamese

“Come api al miele” pensò William il pilota di caccia, alla sua 14° sortita dall’isola di Guadalcanal, superato il numero critico costato la sopravvivenza a tanti dei suoi colleghi all’accademia di volo e gli altri membri del XIII Squadrone delle Forze Aeree: “Come dannatissime api al miele” premendo innanzi la leva che controlla i giri del motore, lo sguardo invidioso sull’emblema con fiamme del più vicino bombardiere B-24 molto più grande, e per questo più importante, del suo agile P-51H Mustang: 8-10 persone, ciascuno con un ruolo altamente specifico ma dotato di sensibili gradi di ridondanza, capaci quindi di sostituirsi l’uno all’altro in caso di necessità. Verso l’inizio del 1944, ormai, tutti conoscevano la prassi: il grande gruppo di volo avrebbe proceduto dal campo di volo di Carney fino all’isola di Iwo Jima ad oltre 1.000 Km di distanza, dove i possenti quadrimotore avrebbero rilasciato il loro carico esplosivo sulle postazioni nemiche. Ma prima di quel momento, uno o più stormi di temibili Mitsubishi A6M “Zero” o Kawasaki Ki-61 “Tony” avrebbero portato a termine il loro proposito d’intercettazione, ingaggiando il gruppo e costringendolo a sfruttare i punti forti del suo aeroplano: velocità in picchiata e potenza di fuoco. Essenzialmente come dire che, dopo il primo passaggio eventualmente portato a termine con successo, la superiore manovrabilità dei giapponesi avrebbe cambiato radicalmente i rapporti di forza, avvicinando la missione a un fallimento totale. La coordinazione con gli altri caccia dello stormo era essenziale. E fu allora che al momento in cui gli capitò di scorgere il nemico all’orizzonte, quei puntini verde scuro che potevano essere significare soltanto una cosa e mentre la radio a bordo riceveva l’allerta di rito, William provò per un momento sua familiare sensazione, quella pulsione e il desiderio di poter agire con i suo compagni come se potesse “essere una cosa sola” con essi, fondersi nella perfetta macchina da guerra che in tanti momenti precedenti, era bastata a prevalere. “Almeno due aerei, due aerei in uno…”

Per comprendere il significato di una forma come quella del North American F-82 Twin Mustang (XP-82 in fase prototipica) aereo progettato verso la fine della seconda guerra mondiale ed entrato in servizio solamente un anno dopo di essa, per poi giungere ad assolvere a limitate funzioni durante tutto il corso del conflitto in Corea, dovreste pensare a William come una sorta di pilota prototipico o ideale portavoce della sua categoria, nella maniera dell’insetto eusociale che comunica, con una danza ben precisa, la direzione futura in cui potrà espandersi l’intero alveare. E al senso pratico dell’ingegneria aeronautica, come un faro proiettato nell’ideale destinazione di un simile approccio di miglioramento: poiché se una cosa è già buona da sola, raddoppiarla potrà renderla solo migliore, giusto? O sbagliato? Dipende, avrebbe potuto rispondere Edgar Schmued, capo ingegnere della North American Aviation in quegli anni, contattato dal comando centrale per un nuovo tipo di caccia di scorta, che potesse operare ad altitudini ancora più elevate, per un raggio ancor più lungo e riuscire quindi ad accompagnare i bombardieri tattici americani fino all’ultima destinazione prefissata. Assolvendo inoltre ad un problema niente meno che fondamentale: la maniera in cui gli ultimi miglioramenti sotto questi due ultimi punti di vista, avessero portato l’aereo a godere di un’autonomia maggiore di quella del suo componente di bordo più essenziale, il pilota. Che dopo quattro, cinque ore di volo, poteva ritrovarsi ad affrontare in combattimento una controparte perfettamente fresca e riposata, sopra i cieli di un Giappone in fiamme. Ecco dunque l’idea geniale, o folle, nata dal bisogno puro e semplice di tale circostanze… Far di quello che era duplice, un tutt’uno singolo & indiviso. Unire le due fusoliere come fossero gli scafi di un catamarano (concetto niente affatto nuovo, vedi il P-38 Lightning) ma farlo lasciando intatte le relative cabine di comando. Per avere due piloti dentro al caccia, di cui uno sempre pronto all’azione…