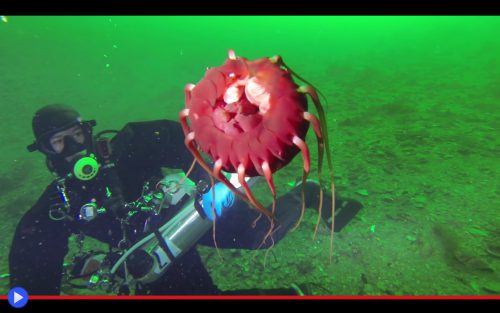

Creature tanto diverse dalle linee guida indicative conosciute dall’uomo, da potersi meritare a pieno titolo l’aggettivo “aliene” che non significa per forza extra-terrestre, bensì privo delle doti che comunemente servirebbero a identificare… Un terrestre. Tutto questo e molto altro, una volta tratte fuori dal contesto, finiscono per diventare le meduse, prive di occhi e di cervello, ma anche di radici o cellule pensate per trarre nutrimento dalla pura e semplice luce del Sole. Facendone per forza di cose dei veri e propri predatori, capaci di attraversare le distese subacquee trasportate dalle correnti oceaniche, lasciando dietro di se una letterale scia di morte e distruzione. Cobepodi. Krill. Ostracodi. Chetognati. Tutte forme di vita piccolissime, ma sottoposte ad un eccidio d’entità terrificante, mentre quotidianamente vengono agguantati da un lungo tentacolo, trasportati fino a quelli circostanti l’apertura boccale. E senza un minimo d’esitazione, inglobati in quello stomaco molte migliaia di volte più capiente del loro. Eppur potremmo scegliere di definire, persino nelle vaste moltitudini marine, precise graduatorie in merito a una simile faccenda, di cosa appaia degno a pieno titolo di tale planetario agnosticismo, inteso come una natura che parrebbe appartenere e Venere, Plutone o una qualche inospitale luna di Giove. E se così fosse davvero, non ci sono molti dubbi in merito: la Periphylla periphylla, o medusa elmetto/cappello di Babbo Natale, avrebbe il chiaro merito di venire tra i più alti membri di tale classifica creata dal pensiero umano. Essendo non a caso l’unica rappresentante del suo genere, come desumibile dal nome specifico ripetuto ripetuto per ben due volte.

Ogni anno, verso giugno-luglio, tende a succedere la stessa cosa; sebbene non si tenda a farci caso sempre per la stessa conseguenza tra causa ed effetto. Così talvolta è l’esperienza di un pescatore solitario, che ne scorge il rosso abito impigliato all’interno della propria rete. Qualche altra, appaiono degli esemplari morti sulle anguste spiagge, troppo lenti o incauti per tornare a nascondersi dalla luce diurna, per loro pari a una condanna senz’alcuna possibilità d’appello. E certe altre, semplicemente se ne nota la presenza, per il calo di numero del pescato, causa fagocitazione sistematica delle fondamentali larve fuoriuscite dalle uova di pesce. Siamo a Trondheimsfjord, tanto per fare un esempio, benché situazioni analoghe abbiano ragione di verificarsi lungo l’intera costa della Norvegia; e alquanto inaspettatamente, anche dentro varie insenature e luoghi dei distanti oceani meridionali, fino all’Antartide, luogo più gelido del nostro intero pianeta. Il che risulta tanto più incredibile, quando si considera come stiamo parlando di un tipo di creatura da circa 30 cm e 540 grammi di peso, che normalmente sopravvive solo a temperature situate tra i quattro e gli undici gradi celsius, con punte massime di venti sopra lo zero. Ma naturalmente, l’escursione termica tende a pesare in modo molto meno significativo quando si parla di esseri che vivono a una media di 2000-2500 metri sotto il livello del mare, benché tendano a concedersi regolari escursioni notturne fino alle acque maggiormente nutrienti (per il loro metodo di filtratura) che si trovano ad appena qualche decina di metri dai confini dell’aria. Il tutto, sempre premurandosi di fare la propria mossa tra l’alba ed il tramonto, a causa della già citata debolezza simile a quella di un troll o un vampiro. Un’avversione fotofobica che trova la sua unica ragione per il vermiglio pigmento che ne ricopre l’epidermide, chiamato porfirina, che tende a danneggiarsi non appena viene inibito dall’effetto della luce solare. Per un’insolita condizione chimica, che poteva appartenere solo a simili creature abissali, ulteriormente riconfermata dalla grande quantità di L-lattato deidrogenasi (LDH) all’interno del loro organismo, un’enzima incaricato di far funzionare il metabolismo nell’assenza pressoché totale di ossigeno. Una dote degna di essere chiamata niente meno che fondamentale, per riuscire a definire una creatura che potrebbe provenire da un’antica diaspora di mondi lontani…

riproduzione

L’urgente revisione sistematica degli ultimi delfini ciechi come pipistrelli

Saldamente situata alla base del concetto stesso di evoluzione darwiniana, risiede una fondamentale tendenza all’ottimismo secondo cui ogni specifico tratto ereditario di una specie, non importa quanto singolare o in apparenza privo di vantaggi, si è in realtà riconfermato nelle plurime generazioni con un valido obiettivo. Contribuendo, in qualche modo, alla capacità di sopravvivere del suo portatore. Ivi inclusa addirittura l’atrofizzazione d’importanti organi, come quelli della vista, da parte di creature che potevano tranquillamente riuscire a farne a meno. Come nella progettazione di un veicolo o strumentazione tecnologica da parte degli umani, del resto, ogni funzione ha un prezzo e tra tutti i tipi di percezione sensoriale nessuna comporta un maggior numero di compromessi che la vista, frutto dell’ingresso della luce all’interno di due o più buchi attraverso l’epidermide e fin dentro il cranio stesso, i vulnerabili, delicatissimi bulbi oculari. Vie d’accesso non soltanto per possibili stiletti medievali attraverso la visiera di un elmo, ma ancora oggi le autostrade principali di un esercito di germi, potenziali parassiti, vettori d’infezione virali. Per quale ragione dunque un agile mammifero di fiume, dotato della capacità d’emettere i segnali necessari all’ecolocazione assieme lo speciale organo globulare all’interno del cranio, il cosiddetto melone, utile a recepirne il ritorno con estrema precisione, dovrebbe preoccuparsi del mantenimento di ulteriori approcci utili al rilevamento e misurazione delle sue prede? Una considerazione che di certo può non essere il diretto frutto d’elaborazioni o considerazioni coscienziose, pur essendo niente meno che cruciale nella definizione dell’intero genere descritto scientificamente per la prima volta da due ricercatori indipendenti nel 1801, Lebeck e Roxburgh, con il nome derivato dal greco di Platanista. Un tipo di creature caratterizzate da un particolare habitat fangoso, con visibilità ridotta e le acque estremamente torbide, dove la più pura sopravvivenza, all’interno dei fiumi Indo e Gange, richiedeva metodi e soluzioni figlie di un diverso approccio all’esistenza. E che avrebbero di sicuro permesso a simili animali di continuare a prosperare, se non fosse stato per il progressivo sfruttamento e conseguente contaminazione di questi due grandi corsi d’acqua, in maniera progressivamente risultante dall’affermazione della moderna civiltà industriale.

Per quanto concerne l’effettiva notazione tassonomica del cosiddetto delfino gangetico, così chiamato in forza di una mera antonomasia, si è quindi pensato fino al 1998 che questo potesse suddividersi in due specie distinte, finché studi maggiormente approfonditi del suo sequenziamento genetico, realizzati soprattutto grazie al miglioramento degli strumenti, non portarono la comunità scientifica al raggruppamento in una singola categoria divisa in due sottospecie, troppo simili perché potesse parlarsi d’insiemi distinti. Con un colpo di scena decisamente inaspettato, tuttavia, l’ulteriore revisione sarebbe giunta proprio a marzo di quest’anno 2021, grazie alla mera osservazione fisica da parte di un team con ricercatori dell’Università inglese di St. Andrews a Fife e altre istituzioni locali ed internazionali, il cui studio (vedi) avrebbe aperto gli occhi di tutti in merito alla questione. Per notare finalmente una significativa quanto ovvia differenza nella posizione e il numero dei denti, nonché la forma del cranio dei due delfini, tali da rendere impossibile considerarli come due semplici varietà dello stesso animale, bensì le specie distinte di Platanista gangetica e P.g. minor, situato principalmente in Pakistan lungo il corso e gli affluenti dell’Indo. Una considerazione niente meno che primaria al fine di organizzarne la difficile conservazione, con poco più di 1.000 esemplari stimati ancora in vita per ciascuno dei due casi ormai distinti. Ed un’opera particolarmente difficile, dinnanzi ad una cultura tradizionale inclini a considerarli come legittimi bersagli delle attività di pesca umane, non soltanto al fine di consumarli direttamente, ma anche per ricavarne un olio utilizzato nella cattura sistematica dei pesce gatti. E se mai c’è stata un’altrettanto lugubre, quanto efficace dimostrazione del vecchio modo dire: “[Uccidere] due piccioni, con una fava”….

Viola come lo splendente storno che abbellisce i cieli dell’Africa subsahariana

All’apice della stagione secca nella parte centrale del Congo, la società dell’alto cumulo iniziò i preparativi per il grande viaggio che avrebbe dato inizio a un nuovo sito. Con l’aumentare progressivo degli alati, le coppie nuziali iniziarono a formarsi segmentando la simbiotica comunità, non più divisa in operai e soldati. Ma re e regine, ciascuno intento a prepararsi, fisicamente e psicologicamente, ad abbandonare tutto quello che aveva sempre conosciuto. Verso un mondo carico di straordinarie opportunità; all’apice di un tale clima avventuroso, quindi, scese gradualmente la sera, mentre le moltitudini giungevano a riunirsi sulla sommità del termitaio. Allo scattare di un segnale inaudibile a chiunque, tranne i diretti interessati, lo sciame fece quindi il grande balzo, trasformandosi in un flusso denso e ronzante in mezzo all’aria tersa della sera. Come fumo dalle complesse volute, le particelle viventi contenute in esso designarono spontaneamente il gruppo incaricata di fare da apripista, come il segnale lampeggiante di un faro. E così seguendo un tale stormo, si sollevarono al di sopra della copertura della foresta, orientando il proprio viaggio orientandosi grazie alla forma incombente dell’astro lunare. Fu dopo qualche decina di minuti appena, tuttavia, che i più scaltri tra di loro cominciarono a notare qualcosa di assai preoccupante. La sfuggente forma, vagamente osservabile ai margini del campo visivo, di un dardo scagliato dagli Dei celesti, che più e più volte si tuffava dall’Empireo invisibile dei cieli, per poi tornare nuovamente a librarsi. In breve ad essa se ne aggiunse una seconda, e poi una terza, finché le termiti all’apice della loro esperienza di vita non si resero, purtroppo, conto dell’atavica realtà: che un secondo sciame, dall’aspetto ed il color cangiante, si era riunito qualche decina di metri sopra la loro artropode congregazione volante. Composto da creature molto più imponenti, e fameliche, di quanto un isottero avrebbe mai potuto aspirare a diventare, nonostante lo stretto grado di parentela con lo scarafaggio domestico delle nostre sfortunate abitazioni umane. A quelle forme dardeggianti, d’altra parte, avremmo fatto presto ad attribuire un nome; trattandosi di storni, non troppo dissimili dal tipico visitatore stagionale dei centri città all’apice dell’autunno europeo. Quasi del tutto indistinguibili, alla luce tenue delle stelle e di una sera priva di un carico splendente utile a notarne la tonalità…

Ben stretto tra le dita con la posa del fotografo, uno specifico metodo per tenere saldamente un uccello senza rischiare di arrecargli alcun danno, la creatura in una celebre foto virale di questi mesi dimostra quindi l’assoluta chiarezza della verità. Riferita ad un pennuto la cui semplice livrea bicolore si presenta di un impressionante color porpora acceso, tale da lasciar sospettare l’utilizzo da parte di qualcuno di un sempre utile e risolutivo passaggio di Photoshop. Se non che ad un rapido approfondimento, l’uccello si scopre essere un appartenente alla precisa e chiara specie del Cinnyricinclus leucogaster o storno ametista, come per primo l’aveva disegnato il grande naturalista del XVIII secolo Georges-Louis Leclerc, Conte di Buffon, circa una decade prima che il suo collega olandese Pieter Boddaert optasse per attribuirgli un nome scientifico (l’ancor provvisorio Turdus leucogaster). Con riferimento, stranamente, al bianco del suo ventre ancor prima che l’accesa colorazione del dorso, la testa e le ali, forse proprio in funzione dello spiccato dimorfismo sessuale riscontrato in una tale specie. La cui femmina si presenta, in effetti, di un semplice marrone a macchie bianche, in una configurazione non troppo diversa da quello degli storni nostrani, benché questi ultimi tendano piuttosto al grigio-nero. Con una corrispondenza assai maggiore a quelle che sono le tipiche pigmentazioni delle creature volatili, piuttosto che una tale congiunzione assai notevole di fattori proteici e strutturali, tale da donare alle piume la capacità di catturare e modulare l’effetto della luce solare. Un qualcosa che avrebbe lasciato letteralmente di stucco gli antichi tintori romani, per cui una tale tonalità poteva essere l’unica risultanza di un complesso processo estrattivo dai molluschi della famiglia dei muricidi. Di cui occorrevano letteralmente migliaia di esemplari, per poter portare a termine una singola tunica degna di essere indossata dall’Imperatore…

Liuti nel Pacifico: la travagliata condizione delle tartarughe più imponenti al mondo

Cosa sia un mostro rappresenta una questione largamente soggettiva, intesa come l’interpretazione dei singoli fattori descrittivi, per l’accesso a un’impressione d’insieme che possa riuscire ad esser valida nel caso di un determinato essere, sia questo una persona, un uccello, un rettile o altro animale. Dal punto di vista di una semplice medusa semi-trasparente dell’Oceano, la cui vita è consistente unicamente nel lasciarsi trasportare dalle più notevoli correnti della Terra, nulla può apparire maggiormente terrificante che l’esistenza di un tubo aspiratore, la cui apertura principale risulta essere del tutto priva di denti, avendo sostituito questi ultimi con lo strumento evolutivo di una moltitudine di aculei rivolti verso l’interno, affinché qualsiasi cosa si ritrovi all’improvviso circondata da una simile possente camera d’intrappolamento, sia del tutto condannata a fare visita all’interno dello stomaco situato all’altro capo di quel canale. E non c’è pietà ne alcun senso d’inerente morigeratezza, nel modus con cui opera la grande tartaruga liuto o leatherback (let. “dalla schiena di cuoio”) che gli scienziati chiamano Dermochelys coriacea, almeno sin da quando nel 1816, il zoologo francese Henri Blainville coniò tale termine per definire l’essere, catturato per la prima volta nel Mediterraneo quasi 50 anni prima e donato all’Università di Padova da Papa Clemente XIII. Questo imponente dinosauro dell’era Moderna, caratterizzato da una forma idrodinamica riconducibile all’eponimo strumento musicale, la cui precisa ecologia sarebbe rimasta ancora largamente incomprensibile fino all’esecuzione di studi più complessi ed estensivi, capace di raggiungere un peso di fino a 700 Kg per la lunghezza di “solo” 1,75 metri, aveva infatti l’inaspettata abitudine di fare la sua comparsa nelle coste più lontane tra di loro al mondo.

Finché all’incirca 40 anni a questa parte, fu finalmente fatta chiarezza sulla quantità di appartenenti alla sua specie che venivano osservati, e qualche volta catturati, lungo buona parte delle coste orientali nordamericane, sebbene in tali ambienti non fosse mai ancora stato possibile registrare l’esistenza di una popolazione stabile, né il suo chiaro effetto sull’ecosistema dell’alta colonna marina. Questo perché le suddette tartarughe, con i le loro due pinne frontali simili ad ali spalancate verso l’infinito, erano capaci di percorrere una quantità di miglia inferiori soltanto a quelle dell’enorme squalo balena, dai territori pescosi dell’Asia, l’Indonesia e le isole del Pacifico Meridionale fino alle acque comparativamente gelide dei Caraibi. Al solo fine di riuscire a procreare, seppellendo le proprie uova in un preciso luogo di spiagge così distanti, alla stessa maniera in cui avevano fatto i propri genitori, e gli antenati di quest’ultimi da un periodo approssimativo di 110 milioni di anni. Un vero e proprio fossile vivente, dunque, inteso come forma di vita capace di resistere a innumerevoli trasformazioni climatiche, mutazioni delle condizioni in essere e la nascita di varie specie concorrenti. Ora tale particolare storia riproduttiva, appartenente alla prima e un tempo maggiormente numerosa popolazione delle tartarughe in questione (con altre due situate rispettivamente nel Pacifico Occidentale e nell’Atlantico) è stata sottoposta a un rinnovato conteggio verso la fine del 2020, mediante l’impiego di un’estensiva campagna di cattura e rilascio previa installazione di appositi segnali a distanza, oltre all’impiego rinnovato di quelli ancora funzionanti da precedenti iniziative, fino alla pubblicazione dello studio di Scott R. Benson e colleghi dell’Istituto Oceanico di Moss Landing (CA) che dando un numero e precise statistiche alla questione, ci ha permesso di far mente locale su quanto purtroppo, ormai da lungo tempo, in molti eravamo giunti a sospettare: che il numero totale delle tartarughe in questa straordinaria collettività itinerante, nelle ultime decadi, è andata incontro ad una progressiva riduzione, che considerata l’appartenenza a tale gruppo di un buon 38-57% di tutte le femmine in età riproduttiva del mondo, potrebbe condurre ad una quantità di esemplari restanti nel mondo intero inferiore ai 1.000 entro il non troppo remoto anno 2030. Una condizione meritevole, quanto meno, di essere sottoposta a un certo grado di approfondimento…