Il glorioso assalto della cavalleria francese era, in genere, tutto ciò che serviva per porre fine ad una battaglia. E non c’era una particolare ragione per pensare che quel giorno, ad Agincourt, le cose sarebbero andate diversamente. Tanto più che l’armata di Enrico V d’Inghilterra, sviata con tattiche di guerriglia a Piccardia, si trovava ora in condizione di marcata inferiorità numerica, con circa 6.000 soldati contro 14-15.000 uomini armati di tutto punto. Ma era il 25 ottobre 1416 ed il paradigma stesso della guerra, in un singolo sanguinoso pomeriggio, stava per cambiare radicalmente. Così con la carica in un lungo corridoio tra i boschi, i fieri soldati al comando di Carlo I d’Albret dovettero rallentare aggirando la palizzata appuntita approntata dai difensori, mentre questi ultimi facevano piovere su di loro una letterale grandinata di frecce. Il che era del tutto previsto e non avrebbe dovuto costituire, nell’opinione dei comandanti francesi, alcun tipo di problema: in quell’epoca era in effetti risaputo che una freccia non poteva penetrare il tipo di armatura a piastre utilizzata dagli uomini d’arme in grado di permettersi anche un cavallo, che restando ferito ed imbizzarrendosi poteva costituire, piuttosto, il principale pericolo in questo tipo di circostanze. Tanto che, ormai da secoli, non era più comune neanche dotarsi di alcun tipo di scudo. Ma le solide piastre metalliche ribattute su testa, petto ed arti quel giorno avrebbero potuto essere fatte di carta. E gli assaltatori morivano a destra e a manca, così come sarebbe successo, qualche ora dopo, alla fanteria pesante. Questo perché gli arcieri britannici, in buona parte popolani al comando di Thomas Erpingham, si erano lungamente addestrati nell’utilizzo di un particolare tipo di arco lungo. La cui caratteristica principale era quella di essere stato realizzato con il legno del Taxus baccata o in altri termini, l’albero maledetto del Mondo.

Tranquilla era la vita rurale nella campagna inglese e scandita da abitudini ripetitive. Gli abitanti dei villaggi coltivavano i campi, trascorrevano ore di svago in famiglia ed una volta alla settimana, si recavano a messa presso la chiesa della comunità. Passando davanti al cimitero e prestando saluto, com’era l’usanza, al suo torreggiante guardiano, di cui ogni singola parte costituiva l’anticamera della fine. Non a caso questo tipo di arbusto fu sempre associato, nella cultura poetica e letteraria, al concetto implacabile della morte, fin da quando Cativolcus, il capo dei celti Eburoni, scelse di usarlo per suicidarsi prima di doversi arrendere e mettere al servizio dei Romani. Il tasso costituisce, in effetti, un veleno capace di agire sulla funzionalità cardiaca di umani ed animali in ogni sua singola parte, dalle radici alla corteccia, ai rami, alle foglie lanceolate quasi-aghiformi ed al seme particolarmente letale, pur essendo racchiuso nell’unica parte dolce e commestibile della pianta, il piccolo frutto rosso noto come l’arillo (benché gli uccelli possano comunque mangiarlo, a causa dei loro succhi gastrici troppo deboli da poter erodere l’abito esterno del suddetto seme). Inoltre il suo polline fortemente allergenico può provocare difficoltà respiratorie ed altri significativi malanni. Eppure nessun insediamento nel regno finalmente unito sotto una singola bandiera poteva, in quell’epoca, esimersi dal coltivarlo e molti altri alberi erano stati importati e trapiantati, per evidente necessità belliche, dall’Europa continentale. Questo perché il temibile e nodoso vegetale dell’altezza massima di 20 metri, ma un diametro del tronco capace di raggiungerne anche 4, poteva beneficiare di un legno dalle capacità straordinarie, flessibile ed elastico, pur risultando al tempo stesso dotato di resistenza eccellente. E continuava imperterrito a crescere, anche dopo che era stato tagliato a pezzi. La soluzione ideale, per la costruzione del temibile arco lungo inglese…

tronchi

Casa è dove sorgono un migliaio di pali. E i loro nodi sconfiggono la magia nera

In base ai miti ancestrali dei Masyarakat Arfak, il gruppo di tribù che vivono sulle omonime montagne dell’entroterra papuano, i loro antenati scesero un giorno in guerra per il controllo di un prezioso albero di guava. E fu così che dopo un periodo di aspre battaglie, anche i bambini scesero in campo per i rispettivi schieramenti, armandosi principalmente di arco e frecce in base alle usanze primitive. Ma uno di loro, scoccando all’indirizzo del nemico, sbagliò mira e colpì accidentalmente un sacro uccello del paradiso. Colpiti dal nefasto presagio, i capi delle due famiglie scelsero di fare un giuramento: essi non avrebbero più intrattenuto alcun tipo di comunicazione. Né sarebbero vissuti ancora sotto lo stesso tetto. Molti anni dopo, i discendenti dei gruppi linguisticamente eterogenei delle tribù di Sough, Hattam ed Arfak decisero di tentare una tardiva riappacificazione. Radunandosi in un luogo neutrale, dove si scambiarono il cibo frutto dei propri raccolti e danzarono assieme alla ricerca di un accordo comune. Le loro storie, che scoprirono essere simili, non sembravano tuttavia avere mai fine. E da ciò nacque il complesso sistema di movimenti e canzoni, suddiviso in Tumbu Tanah da praticare all’esterno e quello utilizzato in privato, tra le mura domestiche della propria abitazione che prende il nome di Tambuk Ruma. Ed è anche per questo che le dimore costruite dai Masyarakat Arfak assumono proporzioni notevolmente superiori a quelle di una comune capanna degli indigeni, risultando dotate di un ampio spazio centrale e camere separate per una o più famiglie, anche superiori numericamente al nucleo minimo di genitori e i loro giovani figli. Finendo in questo modo per richiedere, al momento della loro costruzione, il coinvolgimento di una significativa percentuale degli uomini del villaggio, per un periodo pari anche a diverse settimane di lavoro. Ma il risultato… Merita davvero il nome di rumah kaki seribu, ovvero letteralmente: casa tradizionale del millepiedi. Una metafora senz’altro desumibile, nella sua origine, mediante mera osservazione dell’aspetto, caratterizzato dalla più fitta base immaginabile di una serie di sottili palafitte. Fatta continuare, dal punto di vista strutturale, nell’incrocio dei numerosi pali verticali ed orizzontali utilizzati come base delle sovrastanti pareti, legati assieme tramite quello che potrebbe avvicinarsi ad un migliaio di nodi. Questo per una significativa pluralità di ragioni: difendersi per quanto possibile dall’ingresso accidentale di animali selvatici, come serpenti o tarantole, e mantenere i membri più deboli della tribù lontano dagli occasionali conflitti armati condotti innanzi all’uscio della casa. E proteggerli allo stesso tempo, assieme ai loro parenti armati, da un tipo di attacco ben più subdolo e pericoloso nella sua frequenza: quello del suwanggi, lo stregone possessore delle temibili arti della magia nera.

C’è un pino in California che allunga la sua ombra fin dai tempi della civiltà sumera

Scoglio inusitato nel mezzo della tormenta, contorto essere perso nel tempo. Una scultura creata dall’incontro tra la forza inarrestabile e la radicata, inamovibile presenza di un impulso che preserva la vita. E quanto, veramente, può il destino aver prodotto un qualche tipo di effetto, sulla persistente inalienabile presenza, di un qualcosa che da (quasi) sempre esiste, che per (quasi) sempre continuerà a produrre il segno delle sue legnose circostanze. È facile chiamarli, nel complesso, pini dai coni setolosi o bristlecones (ss. Balfourianae) ma forse è maggiormente caratterizzante utilizzar, nello specifico, l’appellativo attribuito ai due singoli esemplari più famosi: Matusalemme, Prometeo. Come altrettanti personaggi d’importanza singolare nella storia religiosa dell’uomo, chiaramente appartenenti ad un contesto straordinariamente antico. Eppure entrambi, a ben vedere, assai più giovani dei rispettivi e omonimi arbusti, la cui vicenda personale è stata dimostrati estendersi a ritroso fino ai margini di quella che potremmo definire in senso lato la Storia. Ovvero, se vogliamo leggere tra le righe, ancor prima che qualcuno fosse in grado di dar vita prolungata ai suoi pensieri! Imprimendoli con fine e laborioso intento su una tavoletta fatta con l’argilla del Tigri e l’Eufrate. E con ciò non stiamo usando alcun tipo di metafora o alternativa via di corrispondenza ai termini della tenzone. Giacche gli alberi citati non sono cloni, né fossili o sfide concettuali al concetto di cosa possa possedere un tronco ed una chioma. Bensì veri e vividi produttori di fotosintesi clorofilliana, mentre le sostanze nutritive ne percorrono gli occulti canali e non tanto teneri virgulti con aghi perpendicolari, in effetti vagamente simili a delle spazzole per ripulire le bottiglie, vengono prodotti all’apice di quei contorti rami. E resta in ogni caso indubbio, se volessimo paragonare tali esseri alla più comune concezione di una pianta, per come potrebbe disegnarla la nostra logica o immaginazione pregresse, che potremmo rimanere inizialmente delusi. Poiché non resta davvero nulla negli esemplari più antichi delle tre specie che costituiscono la sopracitata sotto-sezione del genere Pinus, ed in modo particolare il più iconico e rappresentativo P. longaeva dello Utah, Nevada e California, che possa dirsi capace di soddisfare in noi l’immagine di una pianta comune, in salute o quanto meno “vivente”, nel senso più esteticamente apprezzabile di questo termine. Ricordando piuttosto lo scheletro inusitato di una sorta di dinosauro legnoso, che imperterrito continua a crescere, rigenerando se stesso. Una visione del tutto degna, se vogliamo, d’essere iscritta nell’elenco delle creature ed esseri leggendari della sua Terra…

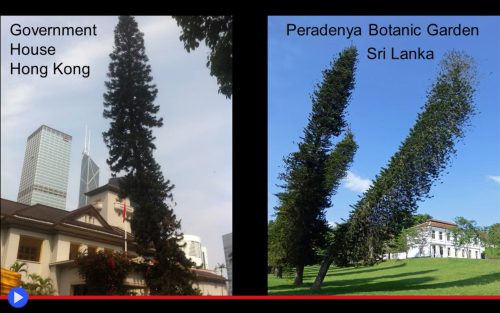

L’asse geomagnetico del pino che sinuosamente ambisce all’equatore terrestre

In un possibile universo alternativo in cui gli alberi potessero affondare le proprie radici nel gelido ghiaccio dell’Antartico, potendo in qualche modo trarne il necessario nutrimento, sussisterebbe un arbusto contrario ad ogni tipo di nozione pregressa in campo botanico: il tronco affusolato e rugoso, ben coperto dalle foglie triangolari a forma d’aghi spiraleggianti che s’intrecciano tra di loro. Una forma che partendo perpendicolare verso il cielo, come si confà ad ogni altro esponente di questa particolare categoria vegetale, ben presto compie un’elegante curva, deviando progressivamente in diagonale. Fino a ripiegarsi, assurdamente, a 90 gradi, avendo continuato la sua attività di crescita in maniera perpendicolare al suolo. Ora in questo scenario ipotetico e surreale, sarebbe lecito aspettarsi l’occorrenza di un qualche fenomeno rilevante, come forti raffiche di vento o l’intervento intenzionale di un animale. Persino, perché no, l’uomo. Ma se di Araucaria columnaris, il vetusto pennone noto nel linguaggio comune come pino colonna o pino di Cook (dal nome dell’esploratore stesso, non le isole) in quel posto assurdo ne crescessero a decine, tutti assieme o in diversi momenti successivi, questo loro aspetto ne costituirebbe un filo conduttore del tutto imprescindibile ed evidente. Costituendo una caratteristica congenita di queste piante, universalmente attrezzate dal proprio corredo genetico a sfidare il concetto basilare di “foresta”. Vi sono in effetti diverse teorie, tutte allo stesso modo valide e perciò inerentemente confutabili, in merito al meccanismo attraverso cui la pianta risulti incline ad (ahem!) inclinarsi. Pendendo non soltanto verso meridione come anche fatto da talune specie di palma del Nuovo Mondo (ad es. la Yucca brevifolia della California) al fine di massimizzare l’esposizione alla luce, ma anche e in modo particolarmente distintivo, nella direzione totalmente opposta qualora siano ancora situate agli antipodi, ovvero presso il continente da cui provenivano originariamente. Essendo nella fattispecie originarie delle isole della Nuova Caledonia, colonie francesi dal XIX secolo, situate 1.500 Km ad est dalla costa australiana. Il luogo presso cui secondo l’aneddoto maggiormente accreditato, James Cook ne aveva prelevato degli esemplari quasi cento anni prima, trasportandoli fino alle isole Hawaii, dove crebbero e continuarono a moltiplicarsi attraverso gli anni. Venendo conseguentemente trapiantate in molti altri diversi paesi del mondo, in forza delle loro qualità decorative assolutamente degne di nota. E permettendo a distanza di tempo, come confermato anche in uno studio del 2017 di Matt Ritter e colleghi, che non soltanto il pino colonnare punta normalmente “verso l’equatore”, un comportamento letteralmente ignoto in qualsivoglia altra tipologia d’albero, cespuglio o filo d’erba, bensì tende statisticamente a farlo in modo progressivamente più rilevante, tanto più si trova distante da quest’ultimo. Con una pendenza media di 8 gradi 55, superiore del doppio a quella della torre di Pisa. E casi limiti ancor più notevoli e rilevanti…