Tra le diverse categorie di teosofi di un corso della Storia alternativo, sono tutto considerato meno estremi quelli che predicano la pregressa esistenza di un’epoca remota in cui il mondo era popolato da massicce ed avanzate civiltà perdute. Un tempo di culture sofisticate e macchine complesse, per certi versi addirittura superiori a quelle della modernità, ma senza la diretta partecipazione di giganti, stregoni illuminati o visitatori provenienti da altri regni e dimensioni collaterali. E dopo tutto esistono dei luoghi, nel patrimonio archeologico della Terra, che difficilmente possono essere spiegati tramite l’applicazione del convenzionale nozionismo storiografico e filologico dei nostri giorni. Vedi il grande Tempio di Giove in Libano presso la città di Baalbek (ex-Heliopolis) con il suo basamento inclusivo di tre pietroni da 800 tonnellate ciascuno e vedi soprattutto le altrettante pietre ciclopiche, oscillanti tra le 1.000 e 1.650, abbandonate a circa un miglio nella stessa cava calcarea di epoca romana in cui vennero estratti, tagliati e preparati allo spostamento gli ingombranti materiali necessari a costruire uno dei siti più massicci, ed al tempo stesso stranamente poco conosciuti dell’intero repertorio architettonico del primo Impero Romano. Poiché questa è l’ufficiale datazione attorno al I secolo, elaborata grazie alla presenza di alcuni graffiti sulle più alte e irraggiungibili colonne del complesso, di almeno la maggiore parte delle sovrastrutture oggi largamente andate smontate o andate in rovina durante il lungo corso dei secoli pregressi nella turbolenta storia del vicino Oriente. Sebbene come dicevamo, siano in molti a ritenere possibile, se non addirittura probabile, che alcune delle opere più ingegneristicamente complesse furono state compiute millenni addietro attorno ai tempi delle similmente sovradimensionate rovine di Göbekli Tepe nella Turchia sud-orientale, forse più antica struttura mai costruita dall’uomo grazie ai suoi accertati 12.000 anni di età. Al fine di condurre riti assai difficili da immaginare con i dati di cui disponiamo, oppur volendo dare credito all’altra ala più estremista dei sopracitati teosofi, permettere l’atterraggio agevole di potenziali astronavi portatrici di liete novelle interstellari.

Le rovine del complesso dei templi di Heliopolis rientrano a pieno titolo, d’altronde, nella categoria delle opere difficilmente spiegabili proprio perché disallineate da ogni considerazione di tipo pratico, sulle modalità convenzionalmente giudicate ragionevoli nella costruzione di una grande opera di tipo religioso e civile. A partire dall’interrogativo niente affatto privo di fondamento sul perché i Romani avessero deciso di erigere la più spropositata e impressionante delle proprie opere architettoniche qui, ai confini dell’Impero nella regione del Levante, senza evidenti possibili vantaggi per il prestigio della classe dirigente tipicamente incaricata di sancire simili idee. Non è perciò impossibile immaginare l’importante ruolo di un oracolo affine a quello dell’antica Delfi, per la cosiddetta Colonia Julia Augusta Felix Heliopolitana, sebbene ciò non inizi neppure a spiegare l’utilizzo di qualcosa d’inamovibile come il trilithon (trio di pietre) del basamento, ed ancor meno l’esistenza delle loro controparti abnormi perfettamente tagliate e poi lasciate ad un tiro di schioppo dal luogo in cui avrebbero dovuto trovare un più probabile impiego. Quasi come se a prepararle fosse stato qualcun altro, prima che devastanti eventi storici e cataclismici lo costringessero ad abbandonare gli obiettivi finali del suo progetto di partenza…

ritrovamenti

L’implacabile vitalità del fico che ha smarrito la direzione del cielo

Il territorio italiano è letteralmente disseminato di risorse archeologiche che in altri luoghi potrebbero giungere a costituire il simbolo di una nazione, semplicemente inserite all’interno di elenchi raramente consultati, restando per lo più sconosciute a chi non abita nelle immediate vicinanze. Una di queste potrebbe essere individuata, senz’altro, nel parco delle terme di Baia, antico sito termale risalente al III secolo d.C, dove figure politiche di rilievo e diversi imperatori di Roma erano soliti recarsi per trascorrere un periodo di vacanza e (possibilmente) meritato relax. Vasto e affascinante, il sito colpisce soprattutto per l’avanzata qualità architettonica di taluni edifici, tra cui l’enorme “tempio” di Mercurio, in realtà un frigidarium ospitante l’accogliente piscina, mantenuta a una temperatura ideale per rinfrescarsi dopo l’immersione nelle acque solforose dei Campi Flegrei. Ciò che in modo atipico ha saputo colpire l’immaginazione del grande pubblico, tuttavia, è la notizia rimbalzata su diversi social network a partire da una decina di anni a questa parte, relativa alla presenza in uno degli edifici annessi al suddetto di una volta a botte, ornata dalla più inimmaginabile creazione pendula del regno vegetale. Quello che potrebbe solamente essere definito, se non sembrasse impossibile, come un albero voltato al contrario. Un Ficus carica a voler prestare maggiore attenzione ai dettagli, della specie non soltanto più comune ma anche resistente alla siccità di tale tipologia di pianta, sebbene qui il rapporto tra le forze in gioco appaia assai diverso dalla convenzione largamente data per acquisita; sul come, esattamente, e perché un tale fenomeno possa aver avuto luogo ad essere la maggior parte degli articolisti non si esprime, e tutto considerato si può ben comprendere la ragione. Siamo innanzi, d’altra parte, ad un qualcosa che non ha termini di paragone al mondo, per lo meno nell’esempio integro e finito offerto nell’eccezionale scenario di un siffatto insediamento. La stessa epoca a cui un tale arbusto atipico può esser fatto risalire resta d’altra parte misteriosa, sebbene sia ragionevole immaginarne una longevità pari almeno alla metà dei 60 anni di durata massima della vita di una di queste piante. Cronologia coerente con i primi scavi di epoca contemporanea risalenti alla metà degli anni ’90, quando pare che l’originale albero, voltato un tempo nella direzione tipica prevista dalla convenzione, sia stato accidentalmente distrutto (come, esattamente, non si sa) portando la sua mente lenta ma del tutto inesorabile a tentare una direzione di crescita diametralmente contraria. Qualcosa di teoricamente possibile, persino documentato, ma eccezionalmente raro in natura…

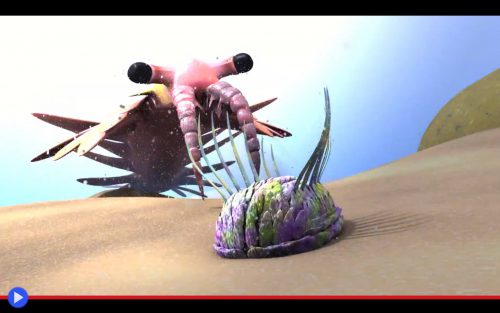

Terrorizzava come un diavolo-aragosta i mari del Cambriano, il suo nome: Anomalocaris

“La fantasia imita la natura” è i tipo di affermazione che ritrovi in molti casi nell’analisi retrospettiva delle creazioni immaginifiche prodotte dall’umanità ma che non ti aspetteresti, previo approccio al tema dell’ecologia preistorica, di trovare in siffatta guisa inaspettatamente rilevante. Pensate quindi al mecha-robot Voltron che combatte il male proveniente dalle vastità del cosmo, le cui gambe, braccia, torso e testa sono la diretta risultanza di una serie di leoni totalmente indipendenti, capaci di ricombinarsi ogni qualvolta si presenta la necessità di contrastare un avversario particolarmente imponente (un concetto, questo, ripreso da innumerevoli serie televisive e cartoni animati di provenienza giapponese). Ed ora provate ad applicare questo stesso approccio alla questione alla schiera di fossili eccezionalmente biodiversa ritrovata nello scorso secolo all’interno dell’argillite di Burgess, l’importante deposito geologico dalla datazione acclarata situato sopra le Montagne Rocciose, stesso luogo dove un tempo le profondità marine nascondevano creature dalla provenienza e caratteristiche tutt’ora oggetto di studio. Trovando al centro dell’insolita questione, la trafila tassonomica vissuta da coloro che si sono interessati nel corso della loro carriera ai qui diffusi e assai probabili antenati degli odierni artropodi, appartenenti all’ordine dei Radiodonta (“bocca a [forma di] ruota”) ed il cui rappresentate più famoso ed illustrato è la specie qui presente dell’Anomalocaris canadensis, le cui diverse componenti furono all’inizio ritenute, da ciascuno degli scopritori, come appartenenti ad una creatura totalmente sconnessa dalle altre. Un errore inizialmente commesso dal paleontologo Joseph Frederick Whiteaves, che incontrando delle strane estrusioni ricurve pensò inizialmente appartenessero ad un qualche tipo di gambero, essendo nei fatti la loro intera coda rimasta priva di zampe (da cui per l’appunto il nome: Anomalo – strano / caris – gambero). Così come Charles Doolittle Walcott, a poco meno di una decade di distanza, avrebbe preso entusiasticamente in mano il fossile circolare di un’insieme di denti, affermando senza dubbio di alcun tipo che dovesse invero trattarsi di una medusa. E qualcosa di simile avvenne poi al collega Simon Conway Morris, inzialmente convinto di aver trovato il corpo centrale di un nuovo strano tipo di spugna marina. Finché non fu proprio quest’ultimo, nel 1978, a comprendere per inferenza da un diverso e successivo radiodonte, il più piccolo Peytoia, di doversi confrontare con i suoi colleghi ed assemblare tutto quello che era stato posto fino a quel momento sopra il tavolo delle divergenti idee. Iniziativa dalla quale scaturì, come mettendo assieme i pezzi di un puzzle privo di precedenti, la forma sorprendente di un singolo animale; imponente, probabilmente assai aggressivo, nei fatti un vero e proprio Leviatano del suo contesto di appartenenza. L’epoca remota del Cambriano, situata tra i 541 e i 485 milioni di anni fa circa, è un tempo di suo conto in cui le singole creature più imponenti difficilmente superavano i pochi centimetri di lunghezza, poiché semplicemente l’evoluzione non aveva ancora permesso di scoprire le strutture biologiche adeguate a sostenere forme fisiche più imponenti. Questo almeno fatta eccezione per la creatura in questione, i cui esemplari adulti potevano raggiungere il metro di lunghezza. Proprio così, mettendo assieme agli elementi, siamo effettivamente al cospetto di quello che potrebbe aver costituito per milioni di anni il più terribile predatore della Terra. Un gigantesco mostro, con tutti gli strumenti necessari a mantenere il predominio degli oceani primordiali e tiepidi del nostro accogliente mondo…

Verme, artropode o mollusco. Che cos’era il mostro di Tully, esattamente?

I lagerstätte (depositi sedimentari) di Mazon Creek nella contea di Grundy, Illinois, sono famosi per le loro concrezioni ferrose, risalenti a circa 309 milioni di anni fa nell’inizio del periodo Carbonifero, oltre 50 milioni prima della comparsa dei dinosauri. Riportate alla luce accidentalmente nei lunghi anni di scavi effettuati per le miniere a cielo aperto di questo stato, fino all’esaurimento delle risorse minerarie facilmente raggiungibili; ma non dell’interesse da parte della popolazione generalista, che con pala, secchio e cappello ha continuato a visitare questi luoghi, nell’insistente ricerca di un qualcosa di raro o prezioso. Antiche vestigia polverose, forme fisiche di esseri dimenticati, la presenza tangibile del mondo che ebbe a palesarsi nel corso di un’epoca trascorsa, lasciando il chiaro segno di ciò che era, assieme a quello che sarebbe diventato. Ma non sempre il cosiddetto processo dell’evoluzione segue linee chiaramente logiche o definite, come avrebbe avuto modo di scoprire per sua fortuna il collezionista autodidatta Francis Tully nel 1955, la cui prontezza nel trovare un segno di quell’essere che oggi porta il suo nome, nella guisa di una forma fossile di un color giallo ocra, avrebbe costituito un’efficace via d’accesso verso l’immortalità accademica del proprio cognome. Una volta che, recatosi dai paleontologi del Museo Field di Storia Naturale a Chicago, questi non poterono far altro che alzare le braccia, per l’assoluta carenza di documentazioni pregresse in merito a una siffatta creatura. E chi poteva dire, su due piedi, quale potesse essere stata la sua vicenda, le sue aspirazioni, ciò che l’induceva a fare spola tra le varie contingenze dell’Oceano prima dell’inizio Storia?

Siamo abituati a giudicare un “fossile problematico” come il segno geologico incompleto di una creatura. Incapsulata nella roccia soltanto in misura parziale, senza parte del suo corpo, degli arti o magari addirittura la testa. Il che rendeva ancor più inusitato il Tullimonstrum gregarium, come si sarebbe giunti definirlo entro il 1966, proprio perché totalmente racchiuso nel fossile portato dal suo primo scopritore, per non parlare dei molti successivi esempi che avrebbero continuato a riemergere dai lagerstätte nel corso della decade immediatamente successiva. Una schiera apparentemente senza fine di questi animali oblunghi, non più lunghi di 35 centimetri, con l’aspetto grosso modo simile a quello di una seppia. Cefalopode dotato, tuttavia, di una lunga proboscide flessibile con bocca dentata alla fine (!) una fila di cinque opercoli branchiali per lato, simili gli oblò di un sottomarino, e ovviamente i due peduncoli oculari perpendicolari al corpo, simili a quelli di un’odierna lumaca di terra. Il tipico essere ibrido che siamo soliti inserire nei cataloghi fantastici e fantascientifici ambientati su pianeti distanti, dunque, nonché conforme in senso lato all’estendersi generazionale della propria provenienza. Un segmento di periodo lungo approssimativamente 20 milioni di anni, per convenzione definito Pennsylvaniano causa l’altro strato geologico osservato presso il vicino ed omonimo stato americano, durante cui la sperimentazione autogestita da parte dei processi di adattamento e selezione naturale avrebbe portato all’occorrenza di creature assolutamente prive di precedenti, non sempre facili da ricondurre alle derivazioni odierne delle loro antiche genìe. Sebbene la maggior parte di loro, per lo meno, possano vantare una categoria d’appartenenza ragionevolmente chiara…