Non è difficile guardando un iceberg, chiamarlo “montagna” dei mari, senza prendere in considerazione la grande parte sommersa, in grado di farlo assomigliare più che altro a un asteroide. Come una serie di statue dalle forme primitive, sul pendio di un’isola distante, possono sembrarci la riproduzione ragionevolmente fedele di una serie di teste. Finché a qualcuno non viene in mente di scavare attorno, scoprendo che possiedono anche un corpo! Quanti dei nostri tesori tecnologici, i traguardi sociali, le ardue mete ingegneristiche raggiunte, potrebbero sopravvivere nelal loro interezza all’inevitabile catastrofe che si profila nel futuro incombente, oppure quanto mai remoto dell’umanità? E con ciò non voglio tanto riferirmi allo scheletro di tutto questo, residuo insensibile di quello che abbiamo tanto duramente costruito; bensì l’effettiva cognoscentia che deriva dal suo impiego quotidiano, e il conseguente studio continuativo degli eventuali margini ulteriori di miglioramento. Il corso dell’evoluzione, in altri termini, che oltre il succedersi dei secoli ha portato a tali e tanti passi verso l’obiettivo mai offuscato dalle nubi dell’incertezza. Così un’isola, nel mezzo del Pacifico meridionale, può essere considerata la metafora del primo, e forse ultimo dei grandi ostacoli verso l’ultima realizzazione di quel destino: Rapa Nui, la grande roccia. Che noi tutti conosciamo con il nome relativamente semplice che allude al momento della sua scoperta per così dire “ufficiale”, esattamente il giorno di Pasqua del 1722. Quando il navigatore ed esploratore olandese Jakob Roggeven, mettendo piede sulla bianca sabbia di quell’ultimo recesso, ebbe per primo l’occasione d’incrociar lo sguardo coi più insoliti nativi di una tale landa: le oltre 900 imponenti statue di pietra, alte dai 5 ai 10 metri, che una civiltà da tempo disgregata fu solita intagliare presso le cave vulcaniche dell’entroterra, per poi portarle faticosamente fino all’ultima destinazione con la fronte orgogliosamente rivolta verso il vasto mare. Mo’ai: ovvero spiriti degli antenati, numi tutelari, manifestazioni fisiche del volere del misterioso dio Makemake, collegamento profetico col regno dei defunti… Molte sono le teorie sull’effettiva funzione religiosa e sociale di questi monumenti allo stesso modo in cui si affollano, tra le pagine dei libri di storia, i faticosi tentativi di spiegare in quale modo fu possibile trasportare il loro peso in grado di raggiungere le 80 tonnellate cadauna. Perché vedere un qualcosa, anche attraverso l’efficace lente del senno di poi, non significa acquisire istantaneamente i suoi più occulti segreti, come per l’appunto la maniera in cui, attorno a un’epoca oggi ritenuta essere tra il 1250 e il 1500, popoli polinesiani con tecnologie dell’Era della Pietra, completamente isolati dal resto del mondo, riuscirono a fare quanto fu impossibile per tali e tanti regni nella storia pregressa dei poderosi continenti settentrionali.

Così giunse nel corso dell’ultimo decennio di tentativi, in quel contesto drammaticamente incerto, l’ennesimo azzardo di spiegazione ad opera degli archeologi Carl Philipp Lipo e Terry L Hunt, consistente nel proporre una possibile soluzione operativa, efficiente adesso quanto allora, nel compiere attraverso i secoli una così notevole e duratura impresa. Niente di nuovo sotto il sole, potremmo essere indotti a pensare, se non fosse per il già percorso, ma in questo caso particolarmente accattivante, approccio dimostrativo a margine della questione. Così realizzato con l’effettivo spostamento, per un tratto significativo di prato sull’isola rilevante, di una reale riproduzione in scala del “tipico” moai costruito col cemento, ricavandosi un meritato spazio nella serie di documentari NOVA della Pbs statunitense. Quanto spesso capita di vedere, d’altra parte, un titano privo di braccia e gambe legato per la testa e in corrispondenza del punto in cui si sarebbero trovati i suoi occhi, che venendo fatto dondolare a ritmo da due squadre di persone riceve l’attenzione di un terzo gruppo, incaricato di trattenerlo affinché la tracontanza da cui sembra caratterizzato non finisca per portarlo verso l’auto-annientamento…

meridione

Le profonde radici di Macquarie, isola che perfora la crosta terrestre

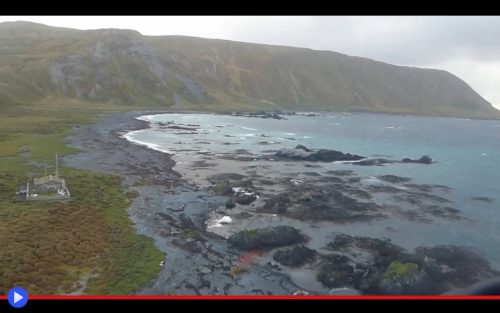

Esattamente in corrispondenza dei Cinquanta Ruggenti, latitudine superiore persino a quella di Capo Horn per forza, imprevedibilità e pericolosità dei venti, c’è un punto in cui le correnti deviano ed il flusso d’aria subisce un’improvvisa suddivisione. Tutto questo in forza di una terra emersa lunga 35 Km, la cui collocazione corrisponde grossomodo al punto intermedio tra i due continenti d’Australia e dell’Antartide, ove le foche prendono il sole, i pinguini si moltiplicano e gli uccelli migratori si fermano per riposare. Il suo nome: Macquarie, da quello del governatore del Nuovo Galles del Sud al momento della sua scoperta, nel 1810. Eppure, per una volta, non è la popolazione di questi ultimi a ricevere le principali attenzioni del mondo scientifico, benché in questi luoghi sia presente la minaccia di popolazioni di ratti e conigli portati qui due secoli fa dai cacciatori di balene. Bensì la natura geologicamente unica di questo luogo, la cui stessa formazione, per un tempo quasi equivalente, ha saputo sfidare le principali ipotesi dagli scienziati del settore. Collocata in corrispondenza della dorsale oceanica all’incontro tra le placche Indo-australiana e quella del Pacifico, l’isola sembrava totalmente priva di attività vulcanica o tellurica tale da lasciar emergere il suo suolo, di composizione lavica, oltre i 2 Km di oceano che si estende verticalmente tra il fondale e la superficie. Almeno finché non si ebbe l’occasione di scoprire, sotto lo strato di sedimenti risalenti al Miocene (23-5 milioni d’anni a questa parte) formazioni rocciose perfettamente in linea con l’aspetto dei cosiddetti basalti a cuscino, spesso associati alla formazione di un’ofiolite. Dicesi affioramento roccioso spinto dalle inusitate pressioni sotterranee, attraverso letterali migliaia di secoli, fino a materializzarsi la ove potesse, in qualche modo, raccogliere la luce dei cieli. Il che significa, in altri termini, che questo luogo è il probabile prodotto dello stesso mantello terrestre, ovvero uno dei pochi luoghi in cui è possibile osservare con i propri occhi le viscere stesse, crudelmente esposte agli elementi, della nostra Terra generatrice.

Le implicazioni di tutto questo, in prima analisi, potrebbero non risultare evidenti. Simile per composizione paesaggistica ed elevazione alla vicina Tasmania, benché totalmente priva di vegetazione ad alto fusto a causa del suo clima rigido e il continuo battere dei venti, l’isola presenta per le menti interessate l’occasione di studiare da vicino l’effettiva composizione degli strati sottostanti all’involucro geologico sopra il quale, normalmente, siamo soliti poggiare i nostri piedi. Con una varietà di tipo geologico capace di mostrare, a profondità zero, rocce normalmente rare come particolari formazioni di doleriti, troctoliti, harzburgiti, duniti e peridotiti, normalmente parte di un colonna sotterranea irraggiungibile senza l’impiego di trivelle. Il che ha giustificato, a partire dal 1997, all’iscrizione di un simile luogo all’elenco dei patrimoni naturali dell’UNESCO, anche grazie ad una rara conservazione pressoché perfetta dello spazio geologico, soprattutto causa la collocazione remota e irraggiungibile di questo luogo. Attenzione certamente non intenzionale, e d’altra parte, incapace d’estendersi all’effettiva sopravvivenza dei suoi più antichi, pennuti abitanti…

L’alveare umano sospeso tra il Kenya e l’Uganda

Ogni economia basata su una singola risorsa è destinata a raggiungere, prima o poi, un punto di rottura. Questo tende a verificarsi la maggior parte delle volte quando tale particolare via d’accesso alla sopravvivenza economica, per una ragione o per l’altra, sembra essere prossima all’esaurimento. Ma c’è un’altro modo in cui la condizione degli umani coinvolti può iniziare la ricerca di un margine di miglioramento: una diffusa condizione di povertà. Quando persino arrivare alla fine del mese, senza patire la fame, appare più difficile che intraprendere una folle avventura, cercando di modificare lo status quo. Secondo una delle versioni della storia, i primi ad agire in tale senso da queste parti furono Dalmas Tembo e George Kibebe, pescatori kenyoti che, stanchi di essere trattati come dei mendicanti dai compratori di pesce sulle coste orientali del lago Victoria, scelsero di trasferirsi con armi, canna da pesca e bagagli, in uno dei più inaspettati, e solitari dei luoghi: l’isolotto roccioso di Migingo, vasto all’incirca 2 Km quadrati e situato in mezzo ad acque dall’appartenenza territoriale incerta.

Fermiamoci per un attimo a considerare questo punto, assolutamente fondamentale per l’analisi dei fatti: è noto che i confini odierni delle diverse nazioni d’Africa, perfettamente perpendicolari l’uno all’altro, furono stabiliti a tavolino dai potentati europei, durante la conferenza di Berlino del 1884, l’evento di politica nazionale che diede i natali tra gli altri, per mano del re Leopoldo II del Belgio, al terribile covo d’iniquità noto come stato “libero” del Congo. Ora coloro che realizzarono una simile suddivisione, piuttosto che essere esperti geografi o studiosi delle faccende antropologiche, erano principalmente capi di stato, diplomatici o sovrani, ai quali interessava soltanto l’equa distribuzione degli spazi per le ambizioni coloniali di questo o quell’altro impero. Molte delle linee di demarcazione, dunque, furono fatte passare attraverso barriere invalicabili del territorio, come catene montuose, o tagliarono il corso dei fiumi noncuranti del loro tracciato serpeggiante. Ed una, in particolare, scelse la via più insensata: poggiare in maniera noncurante sopra le acque del più grande lago tropicale del mondo, rinominato nel 1858 sulla base di niente meno che la regina Victoria, dopo che John Hanning Speke l’aveva “scoperto” durante la sua ardua missione alla ricerca delle leggendarie foci del fiume Nilo. Con il risultato che almeno tre piccole terre emerse, in una simile distesa d’acqua paragonabile per estensione ai Grandi Laghi americani, si trovarono esattamente in bilico sul filo di un così tagliente rasoio. Esse erano, e sono tutt’ora, Migingo, Usingo ed Ugingo, quest’ultima anche nota come “Isola Piramide” a causa della natura scoscesa del suo territorio. Per molti, moltissimi anni, non importò praticamente a nessuno. Finché a partire dal 1991, tutti coloro che erano scontenti delle loro condizioni di vita sulla terraferma, non iniziarono a guardare con interesse a quei due pionieri, che avendo scelto di lasciarsi dietro amici e parenti, erano andati a vivere come eremiti nel mezzo delle acque lacustri internazionali. Così che dopo qualche tempo, attorno alla capanna in lamiera corrugata che si erano costruiti costoro, iniziò a nascere una piccola comunità. I vantaggi per chi viveva su Migingo erano chiari ed immediati: zero spese per l’alloggio, meno controllo da parte delle autorità, più distanza tra se e gli elementi poco raccomandabili della società. Secondo un’altra interpretazione di questa insolita vicenda, del resto, l’isola non iniziò ad essere popolata fino al 2004, quando Joseph Nsubuga, pescatore proveniente dall’Uganda, si stabilì quaggiù, trovando nient’altro che una singola casa abbandonata, oggi trasformata nel principale bar della comunità. Capire chi ha o meno ragione nella specifica debacle storico-coloniale, tuttavia, potrebbe o meno avere rilevanza per la questione, quando una moderna squadra di rilevamenti territoriali, presumibilmente super partes, ha determinato come Miginge si trovi effettivamente ad Est del confine kenyota, risultando quindi una parte inscindibile di questo specifico paese africano. Ecco perché l’importanza di determinarlo, nonostante le apparenze, si è fatta negli anni sempre più pressante: fra tutte le zone in cui è possibile pescare il prezioso pesce persico del Nilo (Lates niloticus) pare che nessuna sia migliore di quella antistante l’isola. I circa 200 pescatori che l’abitano, inoltre, sono stati sufficientemente furbi da crearvi un sistema pseudo-istituzionale di acquisto e rivendita sulla terraferma del pesce, con prezzi imposti che favoriscono, in ultima analisi, la serenità economica dell’intera comunità. Quando si considera tuttavia come le acque in cui si trova l’agognato pinnuto siano per lo più ugandesi, con conseguente risentimento degli abitanti di quelle terre, comprenderete come un’effettiva suddivisione delle compentenze non sia affatto semplice da elaborare. E ciò nonostante l’affermazione dei loro vicini del Kenya, secondo cui “Il pesce persico viene a riprodursi sulla costa orientale, dunque appartiene principalmente a noi.”