Ci sono numerosi modi per bloccare il corso di un fiume, con la finalità di generare energia idroelettrica, e tra questi la diga a terrapieno è uno dei più antichi e largamente collaudati. Si prende una grande quantità di materiale non permeabile, generalmente terreno a base argillosa misto a ghiaia, e lo si usa per costituire un nucleo centrale. Quindi, questo ammasso si ricopre con un ulteriore strato, questa volta vulnerabile al passaggio dell’acqua. In tal modo, una certa quantità di flusso viene mantenuta, permettendo all’acqua nel bacino artificiale di non tracimare. In determinate versioni di questa struttura dei primordi dell’ingegneria, nel corpo centrale viene integrato un diaframma, ovvero una parete verticale di cemento che dona all’insieme un maggiore grado di stabilità. La diga del fiume Nam Ou del Laos, nella regione di Xiangkhouang, non sembra aver incorporato questa tipologia di espediente. Altrimenti non si spiegherebbe come mai lo scorso 11 settembre, a seguito di un periodo di piogge decisamente intense nell’intero contesto geografico del Sud Est Asiatico, l’argine ancora in costruzione ha ceduto, liberando 500.000 metri cubi d’acqua e generando una scia di distruzione che potrebbe riportare alla mente, per lo meno in video, alcune tragiche scene dello tsunami di Sendai e del Tōhoku del 2011. Con un’importante differenza, dovuta al suo essere un disastro notevolmente più circoscritto: questa volta nessuno sembrerebbe aver perso la vita. Anche se a guardare le testimonianze disponibili su YouTube, in effetti poteva non sembrare così. Come questa scena ripresa da un’altura sopra un capannone impiegato per macchine e materiali edilizi, che improvvisamente si ritrova colpito dalla furia inesplicabile della natura, liberatisi dalle briglie con cui era stato tentato di contenerla ed asservirla ai bisogni del mercato dell’energia.

Stando alle limitate informazioni disponibili online, l’origine del cedimento non sarebbe tuttavia stato il muro di terra stesso, bensì il bacino di tracimazione secondario, che trovandosi a superare la sua capienza massima, ha finito per causare una reazione a catena culminante con il coinvolgimento di sette villaggi e la letterale distruzione di questo sito. Ma non di una parte dei veicoli presenti nel parcheggio, vista la prontezza con cui gli addetti, nel momento estremo dell’emergenza, si precipitano al volante e tentano di fuggire su quattro ruote: un approccio che potrebbe sembrare sbagliato, quando non si considera come nel caso in cui la fuga risulti troppo tardiva, è probabilmente meglio trovarsi all’interno di una scatola di metallo e vetro temperato quando l’ondata arriva in forze, trascinandosi dietro il consueto turbinìo di fango e pericolosi detriti. Peccato soltanto che il guidatore del bulldozer, unico mezzo sufficientemente lento, e pesante, da bloccare seduta stante l’unico vialetto d’accesso, scelga ad un certo punto di evacuare a piedi, lasciando i suoi colleghi in un’apparente pessima situazione. Se non che per una volta, come dicevamo, il destino sembra essere stato dalla parte di tutti quanti portandoci a un finale relativamente lieto. Benché i danni materiali, probabilmente, non abbiano fatto bene ad un paese che già fatica ad eguagliare la crescita economica dei suoi vicini del sud dell’Asia. Da un simile punto di vista, la costruzione della piccola diga del Nam Ou (appena 20-35 Kw di produzione energetica) con il sistema semplicissimo del terrapieno non va visto come un azzardo, bensì una pura e semplice necessità, inserita nel contesto di un vasto progetto di potenziamento idroelettrico condotto nel corso dell’ultima decina d’anni. Mentre purtroppo, non è possibile prevedere anomalie meteorologiche di una simile intensità, che colpiscono prima del completamento di queste strutture. La diga in questione, stando alle dichiarazioni ufficiali, era completa solamente all’85%.

fiumi

La colossale bomba inabissata nel delta del Tamigi

Sarà un giorno, sotto qualche specifico aspetto, diverso da ogni altro. La città di Londra si sveglierà una mattina, particolarmente calda, molto fredda, oppure ventosa o ancora a seguito di un terremoto di media entità. Dovrà essere accaduto, insomma, qualcosa che negli ultimi 70 anni si è verificato al massimo un altro paio di volte o poco più. A quel punto, all’improvviso, chi dovesse trovarsi di fronte a una finestra rivolta ad Est avrà l’occasione di vedere qualcosa nel cielo: come una vibrazione nell’aria, seguìta dal formarsi di una nube a fungo, che gradualmente tenderà ad ingrandirsi lasciando una macchia indelebile nel corso della Storia. Quindi sarà raggiunto dal rumore: un boato sconvolgente, prodotto da poco più di 1.400 tonnellate di esplosivo. La più grande esplosione non nucleare nella storia dell’uomo, di molte volte superiore a quella della MOAB statunitense sganciata in Afghanistan il 13 aprile 2017, formerà a quel punto un’ondata simile a uno tsunami, che investirà la cittadina di Sheerness sul Tamigi spazzandola letteralmente via, poi risalirà il fiume, trovando sfogo nel pieno di alcune delle zone demograficamente più popolose dell’intero Regno Unito. La capitale riporterà danni ingenti. Qualsiasi attentato terroristico degli ultimi anni sembrerà impallidire al confronto di una catastrofe tanto significativa. O almeno, questo è un possibile scenario e volete sapere perché? Il fatto è che le persone, quando si tratta di affrontare un problema dicono spesso: “Costa troppo e non c’è un chiaro ritorno d’investimento. Gli incidenti, si, possono capitare. Ma possono anche NON capitare.” E per tale ragione la nave giace, ormai da una generazione e mezzo, sul fondo sabbioso del delta a una profondità di appena 7,3 metri, come il nucleo lavico di un vulcano o le scorie radioattive di Chernobyl, letteralmente dimenticata tranne che per chi la vede ogni giorno e qualche turista che si avvicina di soppiatto in gommone, per farsi un selfie di fronte all’oggetto più pericoloso d’Inghilterra. In effetti, non è che ci sia molto da vedere: della Liberty Ship SS Richard Montgomery, varata il 1943 ed affondata l’anno successivo, fanno capolino soltanto i due alberi centrali, con la ciminiera ed i possibili resti di un’antenna, sopra la quale sono stati affissi un paio di severi cartelli di divieto. Non che faccia la benché minima differenza. Chi conosce le radici di questa vicenda, giammai nuoterebbe fin lì.

Tutto ebbe inizio nel 1936, a voler ricercare le radici più remote, quando gli Stati Uniti d’America, preoccupati per i venti di guerra e la corsa agli armamenti delle principali potenze industriali di allora, varò il piano Merchant Marine, per la creazione di un minimo di 50 navi per gli approvvigionamenti atlantici nel periodo di un anno. Il numero fu quindi raddoppiato nel 1936, e raggiunse i 200 esemplari nel 1940. Per riuscire in una simile impresa, naturalmente, si rese necessario in corso d’opera un design letteralmente mai visto prima e l’ammiragliato, dopo aver pensato alle diverse strade possibili, decise infine di affidarsi all’alleato d’Oltreoceano, questa stessa isola della fertile Albione. Gli inglesi disponevano infatti di un vecchio mercantile, prodotto in serie a Sunderland, che era stato adattato con un aumento dislocamento di 800 su circa 10.000 tonnellate, dotato di un singolo motore a vapore 2.500 tonnellate e varato nel 1941 con il nome di SS Ocean Guardian. L’idea piacque e venne ripresa, sfruttando tuttavia alcuni importanti margini di miglioramento. In modo particolare, il montaggio dello scafo venne riveduto e corretto, per sostituire con la saldatura l’impiego di numerose migliaia di rivetti, il che riduceva sensibilmente il tempo di costruzione senza, almeno in teoria, compromettere la solidità della nave. Da quel momento, con l’ìngresso degli Stati Uniti nel drammatico scenario della seconda guerra mondiale, i fuochi dell’industria furono accesi alla loro massima potenza, e di navi ribattezzate in nome di questo fondamentale concetto, la “Libertà” ne furono costruite in quantità impressionante. Entro la fine della guerra, 18 diversi cantieri americani ne avrebbero prodotte esattamente 2.710, più di qualsiasi altro singolo tipo d’imbarcazione nell’intero corso dell’esperienza marittima umana. Le navi venivano impiegate per gli scopi più diversi, costituendo un fondamentale apporto allo sforzo di rifornimento delle operazioni militari nei più remoti teatri militari del mondo, ritrovandosi anche adattate alla mansione di trasporto truppe e sbarco d’assalto, benché fossero concettualmente inadatte a svolgere una simile mansione. Mancava, ad esempio, uno spazio vivibile adeguato per la fanteria, e non c’erano strutture mediche a bordo. Le Liberty Ship presentavano tuttavia prestazioni e un’affidabilità ragionevoli, tranne nei casi in cui all’improvviso, si spaccavano letteralmente a metà e colavano a picco, senza il benché minimo preavviso…

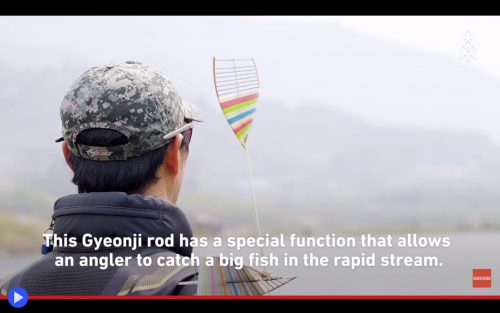

Le straordinarie doti dell’attrezzo da pesca coreano

Sembra un giocattolo. La bacchetta di Harry Potter. Una sorta di fidget spinner, l’oggetto che una volta stretto tra i palmi delle mani, viene fatta roteare velocemente, prima di prendere il volo come un elicotterino. Oppure un’ammazzazanzare che avendo preso una folata di vento, si è rigirato in parte su se stesso, formando l’accenno di una spirale. Eppure, se voi foste stati uomini o donne di Beopseongpo, villaggio costiero nella provincia di Jeollanam-do durante la media dinastia Joseon (XV-XVI secolo) l’avreste tenuto in alta considerazione, come strumento principale della vostra serenità economica e il ruolo sociale ereditato. L’attrezzo dei pescatori appartenenti al popolo, che non avevano paura di immergersi nei fiumi o salire su una zattera, entrambe prassi che un nobile o un funzionario non avrebbero mai neppure pensato di fare allora. Ma c’è un detto in Corea: “In autunno, anche i ricchi scendono a lavorare nei campi.” Ed è così che attraverso i secoli, l’attrezzo da pesca gyunji è stato sdoganato come prezioso patrimonio culturale, simbolo di una tradizione tipica di questa penisola che sembra ormai strano dirlo, ma un tempo fu saldamente unita. Chiunque abbia studiato i paesi dell’Estremo Oriente, ben conosce questo problema: in mancanza di specifici approfondimenti, la terra al di là dei Picchi del Diamante viene a malapena menzionata, come “Una via di mezzo tra Cina e Giappone” oppure il tramite passivo di arti, mestieri e religioni dal continente verso l’agognato arcipelago del Sol Levante. Niente potrebbe essere più errato. Poiché le genti di origine siberiana da cui discese questa nazione avevano una loro visione del mondo, una diversa scala di valori e un particolare metodo di approcciarsi ai problemi. Attraverso le epoche, questo metodo diede i suoi frutti nei più diversi campi dello scibile e le attività umane. Uno di questi, fu la pesca tradizionale Gyeonji.

Nessuno potrebbe mettere in dubbio che Jung-Hoon Park, il pescatore mostrato ed intervistato dal sempre ineccepibile canale Great Big Story, sia un abile rappresentante di questa categoria operativa. Mentre una volta immerso nel fiume di Hadong. nell’omonima contea dell’estremo meridione, prepara il campo per la pesca secondo i precisi passaggi previsti dalla tradizione. In primo luogo, pianta nel basso fondale il bastone da passeggio soo jang dae, dal quale fuoriesce un lungo filo da pesca. Al quale è stato legato un sacchetto di pietre chiamato salmang, il cui ruolo è quello di agire da punto di ancoraggio, ma non solo. Alcuni pescatori vi attaccano infatti il retino per contenere i pesci o le esche, mentre altri ancora, inseriscono al suo interno una certa quantità di mangime per pesci, che in breve tempo verrà trasportato dalla corrente al livello del fondale. Questa tecnica dell’esca granulare, usata altrove più che altro per gli squali, è considerata molto importante nel Gyeonji coreano, al punto il pescatore ne rilascerà dell’altra direttamente dalla sua mano, mentre si appresta a lasciar scivolare nell’acqua la lenza principale, anch’essa dotata di un qualcosa di finalizzato ad attrarre il pesce, come un verme o una mosca artificiale (sono previste entrambe le alternative). Non c’è lancio in questa disciplina, che prevede invece che l’amo venga allontanato dalla semplice corrente. La strana “canna” del resto, se così vogliamo chiamarla con i suoi circa 30-40 cm di lunghezza, è troppo corta per fungere a tale scopo. Non c’è nient’altro, tuttavia, che non possa fare: la gyunji è infatti maneggevole, straordinariamente resistente, e può svolgere anche la mansione del mulinello. Tutto ciò che Jung-Hoon deve in effetti fare, nel momento in cui la carpa di fiume puntualmente abbocca, è iniziare ad attorcigliare il filo attorno alla caratteristica testa dell’oggetto, affinché lo spazio di manovra del pesce risulti sempre minore. Per poi coglierlo, alla fine, mediante il retino. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ci sono stringenti limiti alla dimensione massima della preda catturata con questo sistema. L’attrezzo viene infatti realizzato in resistente bambù, o nel mondo moderno grafite o altri metalli dall’alto grado di resistenza, al punto di piegarsi durante l’impiego, per poi tornare sempre, immancabilmente, alla sua forma originaria. Mentre durante l’inverno, grazie al suo alto grado di maneggevolezza, diventa l’ideale per pescare i piccoli pesci bingeoh attraverso il ghiaccio, che secondo la tradizione vengono mangiati crudi con il condimento di un impasto rossastro al peperoncino. Una soluzione talmente pratica che verrebbe in effetti da chiedersi come mai, non facciamo anche noi così…

L’antica arte del nuoto samurai

Le acque del fiume Toyo erano ancora influenzate dal gelo notturno, mentre colui che le aveva sfidate nuotava silenziosamente mediante l’impiego di soli tre arti, con il braccio destro riservato tenere la spada al di sopra della testa. Alcune sagome dotate di lancia si stagliavano contro la luce tenue, al di sopra degli argini distanti. Torii Suneemon sapeva bene che una volta riusciti ad entrare nel castello di Nagashino, i Takeda avrebbero ucciso il suo signore, la sua famiglia e i suoi commilitoni, fino all’ultimo guerriero del clan Okudaira senza la benché minima esitazione. E immaginava fin troppo bene che cosa gli sarebbe successo, se l’avessero scoperto: “Nessuna pietà per i traditori” questo avrebbe enunciato Katsuyori, sotto molti punti di vista il degno figlio di suo padre, l’invincibile tigre Takeda Shingen. Ma il mandante di questa missione, Okudaira Nobumasa, evidentemente, non l’aveva vista a tal modo, quando alla morte della belva del Kai in circostanze sospette per il colpo di un cecchino di questo 1575 di sangue, aveva gettato gli stendardi nel fango, inviato alcuni messaggeri (al tempo non serviva altro) ed issato sopra i bastioni del suo seggio fortificato il triplo petalo di malvone del feudo di Mikawa, passando al servizio dei Tokugawa, e per loro tramite, del sovrano dei demoni Oda Nobunaga. Un uomo ammantato d’ombra, capace di uccidere persino coloro che avevano dedicato la loro vita alla venerazione del Buddha sopra le montagne ai confini del mondo. Ma cosa avrebbe mai potuto fare, un semplice ashigaru (servitore ausiliario) nelle vaste schiere di un daymio minore? Torii aveva dunque chinato il capo, e di nuovo messo la propria fiducia al servizio del Suo volere. Ma adesso, era giunta l’ora della fine. “Ciò che facciamo, riecheggia nell’eternità” Avrebbe detto qualcuno di lì ad un paio di decenni, Yamamoto Tsunetomo nel suo Hagakure, il testo sacro dei samurai. “Percorrere la via della spada significa scegliere sempre, tra la vita e la morte, la morte. Nient’altro è possibile.” E pur non avendo ancora sentito simili parole Torii aveva risposto, per primo, alla chiamata per la missione suicida: violare l’assedio dei rossi Takeda, al fine raggiungere gli Oda e i Tokugawa e avvisarli del pericolo corso dal castello di Nagashino. Se tutto fosse andato nel modo migliore, a quel punto le schiere del più crudele signore della guerra nella storia del Giappone avrebbero sorpreso alle spalle la cavalleria dei magnifici 24 generali dalla folta chioma, mentre si preparavano all’ultimo assalto, sterminandoli fino all’ultimo uomo! O almeno, c’era questa remota possibilità. Avendo cura di continuare a scrutare regolarmente il movimento dei soldati nemici, Torii Suneemon rallentò momentaneamente, per togliersi i capelli da davanti agli occhi. Mentre agitava le gambe in un moto simile a quello di un mulinello, la sua testa era perfettamente stabile. La presa sulla spada, più salda che mai. Se fosse stato necessario, avrebbe combattuto strenuamente prima di essere ucciso. Questa era la via del vero guerriero, che avesse del sangue nobile, oppure venisse dalla coltivazione dei campi o le barche dei pescatori, che fosse un apicoltore o il capo di una risaia. Proprio questo, lo distingueva dagli artigiani e i mercanti, orpello inutile delle città.

L’impresa semi-leggendaria del guerriero degli Okudaira, più volte rappresentata nell’arte, nel teatro e in innumerevoli drammi televisivi in costume, fu soltanto possibile perché il nuoto, a quell’epoca, era uno dei fondamenti stessi della tecnica e delle discipline guerriere. Lo era stato per molti secoli, da quando le forze dei Minamoto avevano trionfato a Dannoura nel 1185, con la più grande vittoria navale mai conosciuta dagli storici giapponesi, condannando gli odiati Taira ad affogare nelle acque della baia di Shimonoseki, dove si diceva che fossero stati trasformati per volere degli dei in granchi. Il castello di Nagashino sorgeva infatti alla convergenza tra due fiumi, il Taki e l’Ono, che si univano a ponente formando il vorticoso corso del Toyo. Questo tipo di ricerca paesaggistica non era rara nella costruzione delle fortificazioni dell’epoca Sengoku, che tendevano a sfruttare l’acqua per proteggere i lati più esposti o limitare l’investimento necessario a costruire il terrapieno principale, su cui erigere le mura costellate di feritoie. Proprio per questo il Suijutsu (水術 letteralmente: tecnica del nuoto) era fiorito attraverso la tipica pletora di scuole e interpretazioni, che si affollavano nel proporre la soluzione ideale all’attraversare un corso d’acqua a cavallo, in armatura o con l’intera attrezzatura di un guerriero che si preparava all’assalto. Che includeva, naturalmente, il vestiario da guerra: un insieme di ferro, stoffa e bambù, che poteva talvolta superare il peso di 30 Kg armi escluse, tanto inferiore a quello di un’armatura a piastre europee. Eppure, gettate un cavaliere del nostro Medioevo in un fiume, sono poche le probabilità che quello riesca a raggiungere l’altra sponda. Questo vuole lo stereotipo e certamente, così deve essere stato. Qual’era, dunque, la differenza? Una, soprattutto: che il Giappone era sempre stato, e per sempre sarà, un insieme di isole, permeato e separato dalle acque del mare, nonché caratterizzato da un profilo idrografico particolarmente complesso ed interessante. Non era perciò assolutamente possibile pensare di montare una campagna bellica senza fare nuotare, prima o poi, i propri soldati…