Facile da fare, difficile da disfare, praticamente impossibile da riportare allo stato originario. Il cosiddetto rebar o tondino zigrinato, componente primario dell’armatura edile, viene creato mediante la lavorazione a freddo e taglio a misura di una letterale bobina di acciaio duttile, successivamente trasformato in una struttura rigida mediante la sollecitazione dei suoi atomi costituenti. Il che non significa che risulti essere, di suo conto, indistruttibile, come ampiamente dimostrato a seguito della demolizione di un edificio. Quando assieme al cumulo di cemento, inerentemente riutilizzabile a guisa di materiale riempitivo, si prende atto del tremendo groviglio composto da letterali decine, o centinaia di metri di queste sbarre di ferro e carbonio, particolarmente veloce ad arrugginirsi mentre si trasforma in un rifiuto buono soltanto per la fornace. Ecologia? Tutela dell’ambiente? Riduzione dell’impronta carbonica derivante? Tutte finalità difficilmente perseguibili, soprattutto in paesi in via di sviluppo, dove la spinta all’ampiamento e recupero edilizio supera talvolta i fondi a disposizione della maggior parte delle aziende. Viene infatti dal Brasile questa singolare macchina recicladora de vergalhão, che poi sarebbe un’espressione in lingua portoghese che allude al riutilizzo dei suddetti componenti, finché sono ancora “buoni” e ragionevolmente utili in un’ampia gamma di circostanze. C’è infatti una fondamentale problematica, che tende ad accomunare la maggior parte delle sbarre di rebar che vengono recuperate dal cemento d’implementazione, anche in condizioni ideali: le sinuose curve, gli angoli a gomito, le difformi piegature implementate al fine di ancorarle in posizione, così da evitare lo scivolamento e conseguente crollo (involontario) dell’edificio. Da qui l’idea della JP Botelho Máquinas, già individuabile anche nel catalogo di alcuni fornitori cinesi online, per semplificare un tipo di processo a cui semplicemente nessuno, fino ad oggi, era sembrato possibile fare affidamento. L’effettiva piegatura sul campo di questa tipologia di materiali, tradizionalmente effettuata a mano mediante l’utilizzo di attrezzi manuali simili a tridenti, aveva sempre richiesto un lungo tempo ed altrettanta perizia nell’esecuzione dei movimenti, tanto da rendere impossibile il ritorno sistematico alla situazione di partenza. Finché non si potesse disporre dell’aiuto di un particolare, ingegnoso ed automatico, coccodrillo…

cemento

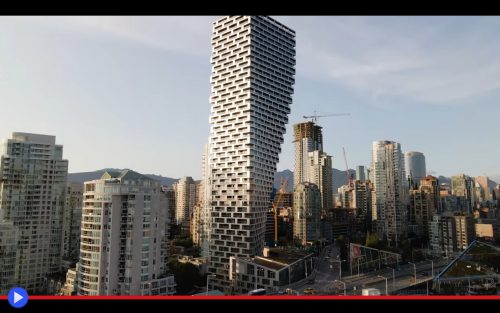

La singolare ragione per far avvolgere un grattacielo su se stesso a Vancouver

Tra gli esperimenti più importanti condotti da Isaac Newton per formalizzare l’innovazione scientifica dell’analisi matematica, viene spesso citato l’argomento del secchio pieno d’acqua, appeso ad una corda e “caricato” ruotandolo per varie volte in senso antiorario. In modo tale che, al rilascio dello stesso, essa tenda naturalmente a ritornare nella situazione originale, ruotando vorticosamente per qualche tempo nella direzione opposta. Ma non venendo immediatamente seguìto, in tale movimento, dal fluido che lo riempie, il quale adattandosi in maniera inerziale dapprima resta immobile, poi accelera in maniera indipendente fino alla velocità del suo contenitore. Ed infine continua a vorticare, per qualche tempo, anche dopo che quest’ultimo si è fermato. Dal che risulta che “Non è possibile misurare il movimento di un corpo in base a ciò che lo circonda.” Ma piuttosto: “Occorre utilizzare un piano di riferimento assoluto.” Quattro secoli dopo l’artista Rodney Graham, essendo stato chiamato dalla società privata di sviluppo immobiliare Westbank per abbellire e in qualche modo migliorare l’estetica di un importante spazio vuoto della città di Vancouver, avrebbe scelto di richiamarsi al famoso momento nella carriera di uno dei più grandi osservatori del mondo mai vissuti mediante la costruzione di un’insolita opera d’arte: l’imponente lampadario rotante da oltre quattro tonnellate di vetro ed acciaio, appeso sotto le architravi del Granville Street Bridge. Contributo di arte pubblica necessariamente incorporato nell’appalto dato alla compagnia per la costruzione di un suo nuovo, eccezionale edificio. L’ultima creazione dell’architetto danese Bjarke Ingels, che sembra sfidare intenzionalmente la forza di gravità ma effettivamente nasce dal bisogno, molto chiaro ed apprezzabile, di creare spazio sufficiente dove molti avrebbero pensato di poter creare, al massimo, un semplice parco o basse case triangolari. Qualcosa che riesce a presentarsi, in un particolare angolazione dell’iconico skyline della città, come un oggetto asimmetrico ed almeno in apparenza impossibile, per la letterale assenza di una parte della sua struttura inferiore tale da renderlo necessariamente instabile e pronto a cadere. Finché girandogli attorno, non si riesce a comprendere l’effettiva natura del suo segreto: la maniera in cui si configura come la forma geometrica di un prisma che diventa parallelepipedo, guadagnando nel contempo circa la metà dei suoi quasi 4.000 metri quadri di superficie abitabile per ciascun piano. Riuscendo a presentarsi, nelle parole del suo stesso creatore, come un “genio che esce dalla lampada” capace di risolvere, a suo modo, un importante problema logistico cittadino.

Sarà evidente a questo punto come la Vancouver House dell’altezza di 155 metri, completata nel 2020 e vincitrice entro l’anno di svariati premi come “miglior grattacielo”, rappresenti un’interpretazione più moderna dello storico Flatiron Building di New York, il palazzo triangolare situato tra la 23°, la Fifth Avenue e Broadway grazie alla sua forma simile a quella di un cuneo (o ferro da stiro). Laddove l’esigenza nasce in questo caso dal desiderio di massimizzare il valore di un lotto strategicamente collocato in centro, ma poco convenientemente situato nel bezzo del “tridente” costituito dalla carreggiata principale e le due rampe del fondamentale viadotto da cui oggi pende quello stesso lampadario. Arteria che collega attraversando l’omonima “isola” di Granville (in realtà collegata alla terraferma) il distretto finanziario a quello per lo più residenziale e commerciale del Westside. Non senza passare e rendere omaggio, a partire dalla nostra epoca, alla più notevole approssimazione di un tornado scolpito nel cemento…

L’iniziativa di affondare un’autostrada per avvicinare la Scandinavia al centro del continente europeo

Il 30 ottobre del 1990, senza particolari cerimonie, un foro del diametro di appena 50 mm venne completato orizzontalmente attraverso uno spesso strato di marna. Probabilmente uno dei più costosi di tutti i tempi, vista la maniera in cui completava finalmente il collegamento, dopo oltre due anni di lavoro, tra le gallerie scavate con immense trivelle a 55 metri di profondità e 50 Km di lunghezza sotto le fredde acque della Manica, preparando il sottosuolo al transito di due imponenti tragitti ferroviari. Così che l’Eurotunnel, inaugurato infine nel 1994, avrebbe finito per costituire una delle infrastrutture più notevoli della sua epoca, sebbene sussista ragionevolmente un tipo d’interrogativo dalla significativa pertinenza di una domanda: dovendo perseguire oggi lo stesso obiettivo, saremmo inclini a utilizzare macchinari equivalenti? Affrontare la stessa serie di difficoltà, potendo contare sull’esperienza precedentemente acquisita? Oppure fare affidamento a un tipo differente di soluzione, maggiormente calibrata sulle effettive esigenze di chi costruisce arterie di collegamento sotto i profondi strati dell’azzurra umidità terrestre… Come quello dell’immersione, applicato per la prima volta ed una singola corsia statunitense nel 1910 ma che proprio al volgere del millennio avrebbe dato prova della sua applicabilità su larga scala nel tunnel completato nel 1999 di Drogden, pari a 3.500 metri di cemento e acciaio letteralmente prefabbricati che contengono due corsie stradali ed altrettante dedicate al passaggio di convogli elettrici ad hoc, collegando efficacemente la punta meridionale della Svezia con l’importante porto danese di Copenaghen, assieme al ponte consequenziale di Øresund. Il che non prescinde una possibilità per l’ipotetico viaggiatore di dirigersi ulteriormente ad occidente, oltrepassando lo Storebæltsforbindelsen (collegamento fisso del Grande Belt) per giungere in una trasferta ininterrotta fino alla parte continentale della Danimarca, oltre un ponte a trave scatolare tra la Selandia e l’isola di Sprogø. Eppure fin da un lungo periodo e stata percepita, nella cognizione logistica di tali situazioni rispettivamente risalenti al 1998 e ’99, una grande mancanza veicolare a vantaggio di tutti coloro che, per ragioni di qualsivoglia tipo, avessero deciso piuttosto di procedere verso il meridione. Per raggiungere l’isola tedesca di Fehmarn, passando per la Lollandia, terra emersa oltre la quale l’unica maniera per procedere era imbarcarsi su un traghetto perdendo un tempo stimato che si aggira attorno ai 40 minuti. Del tutto accettabile in determinate circostanze, ma non sempre, e d’altra parte inadeguato in un contesto in cui simili attraversamenti richiedono generalmente una mera frazione di quel prolungato periodo di flemmatica navigazione. Per cui fin dall’epoca della seconda guerra mondiale, durante l’occupazione tedesca della Danimarca, l’architetto Heinrich Bartmann aveva elaborato un piano ambizioso per unire le due terre mediante l’impiego di un ponte sospeso, poi passato in secondo piano per le problematiche di tutt’altra natura derivanti dalla conclusione del sanguinoso conflitto. Ciò detto, l’ipotesi continuò ad affascinare la gente di quel paese, fino a concretizzarsi verso l’inizio degli anni ’90 con la proposta molto concreta di quello che sarebbe diventato di gran lunga il ponte sospeso più lungo del mondo, con quattro pilastri ed oltre 20 Km di carreggiata sopra le acque ondose dello stretto. L’effettivo coronamento di parecchi anni di pianificazione, destinato tuttavia a naufragare ancor prima dell’inizio dei lavori, dopo uno studio di fattibilità capace d’evidenziare la maniera in cui i forti venti trasversali, tra le direzioni est ed ovest, avrebbero reso quell’avveniristico sentiero inaccessibile per una parte significativa dell’anno. Dal che, l’idea: perché non invitare gli aspiranti attraversatori, piuttosto, a procedere direttamente sotto il mare…

La strada dove tutti frenano a Città del Messico ma l’incidente non può essere evitato

Ci sono luoghi, a questo mondo, in cui la prospettiva di una mera inquadratura con il cellulare può riuscire a trarre in inganno lo spettatore. Quando scorri i video di TikTok e vedi, tra le plurime proposte, la scena di una strada in cui ogni singola persona sembra camminare in modo bizzarro: stranamente rigidi ed eretti, le ginocchia che si piegano a malapena nonostante un visibile sforzo fisico e mentale. Le braccia tese lungo il corpo ed orientate in avanti, come se cercassero di mantenersi in equilibrio. Il ritorno da una festa particolarmente alcolica e animata? Oppure una giornata di vento forte che necessità di tecniche particolari, e tutta la loro attenzione, per non cadere rovinosamente all’indietro? Ma è soltanto quando nel riquadro del video compare un edificio, che le cose iniziano a diventare relativamente più chiare: le mura che si stagliano contro il chiarore di quel cielo, chiaramente inclinate ad un angolo di esattamente 45 gradi. Mentre la precisa ragione di tutto questo, a seguito di un breve intervallo di elucubrazione logica e analitica, potrà diventare maggiormente chiaro se soltanto s’inclina la testa da un lato. Per vedere il mondo non come è stato mostrato, ma nella maniera in cui effettivamente si presentava ai presenti, quando sottoposti alla cattura videografica dall’autore che abbiamo appena incontrato. Lo dice, questo è chiaro, anche un famoso proverbio internazionale: “Quando tutto il mondo sembra storto, è la strada sottostante divergere dalla linea di galleggiamento media degli oceani globali.” Essendo, in altri termini, visibilmente inclinata. Il che non toglie la maniera in cui l’avverbio “visibilmente” possa essere nient’altro che un eufemismo, dinnanzi all’esagerata pendenza di un tragitto come quello del Paso Florentino nel quartiere popolare intitolato al “sindaco Alvaro Obregon” possibilmente un omonimo, piuttosto che l’importante generale della Rivoluzione Messicana nel 1910, poi niente meno che il 46° presidente di quel paese. Dove non soltanto i pedoni, ma purtroppo anche le moto, automobili e furgoni tendono ad andare incontro ad un gramo destino. Quello di trovarsi impossibilitate a rallentare, mentre il mezzo di trasporto scivola direttamente o di lato verso il fondo della vallata o fino ad uno dei numerosi ostacoli a bordo strada, più comunemente definiti “case” o “edifici”. Quando non finiscono a ridosso o al di là del basso strapiombo, situato nel punto in cui è possibile cadere oltre i margini stradali dall’altezza di circa un metro e mezzo fin sull’impietoso asfalto della calle sottostante. Un’esperienza tanto comune e frequentemente ripetuta, anche più volte al giorno, da aver motivato l’installazione da parte degli abitanti locali di vistosi e resistenti dissuasori colonnari, più comunemente detti bollard, con la duplice finalità di proteggere le proprie mura e se stessi, ogni qual volta si compie l’avventuroso passo in avanti che porta a poggiare i propri piedi sulle scale ai margini stradali usate per far vece del marciapiede. Il che non permette ancora d’immaginare con piena efficienza, d’altra parte, quello che succede in questo luogo nel momento in cui, volendo il cielo, cominciasse a ricadere una pioggia insistente. Trasformando il paso nella fedele approssimazione di uno scivolo acquatico, in fondo al quale le lamiere contorte inizieranno prevedibilmente ad accumularsi…