Uno dei vantaggi dell’antico sistema societario tribale è la facilità con cui la comunione identitaria possa essere impiegata con il fine di creare strutture organizzative complesse. Nessuna divisione in caste, supervisione d’intenti o corvée imposta dall’alto è di suo conto necessaria, quando l’intera collettività si riconosce come schiatta di una stessa speme, guidata innanzi dalla forza delle tradizioni e il desiderio di rappresentare una propaggine delle sincere moltitudini, istruite dal bisogno e dall’istinto di mantenersi realmente efficienti. Allorché tutto diventa possibile, persino l’adozione di sistemi e approcci che anticipano i flussi concettuali dei nostri giorni. Pensate, a tal proposito, al concetto di una banca. Non tanto come istituto di credito, bensì l’organizzazione fidata, presso cui disporre i propri beni di valore proteggendoli dall’incombenza degli eventi, eventualità particolarmente gravosa in un’epoca di leggi labili e piccole città stato o grandi villaggi, essenzialmente in una condizione di conflitto che si estende all’infinito. Questa era, da molti punti di vista, la regione del Maghreb nel quindicesimo secolo all’epoca della dinastia islamica Wattaside con capitale Tazouta, essendo impegnata a difendere i confini del nominale impero da invasioni esterne al termine della Reconquista spagnola, non aveva altra scelta che lasciare alle etnie dell’alto deserto la facoltà di governarsi da sole. Così come avevano fatto da migliaia di anni, coloro che gli europei chiamavano berberi, ma che fin da tempo immemore si erano autodefiniti con il termine di Amazigh, “Uomini Liberi” ed in tale guisa, avevano raggiunto un sostanziale stato di equilibrio organizzativo. Il concetto di accumulo dei beni, tuttavia, non è soltanto figlio del capitalismo bensì un’essenziale componente della società mercantile, e proprio per questo, costoro avevano potuto usufruire di una metodologia capace di permettere la protezione senza compromessi della posizione di chi aveva più degli altri. E tale struttura, intesa in senso letterale come opera architettonica, era l’agadir (pl. igudar) ovvero “muro” o “complesso fortificato” un tipo di castello dalle spesse mura, entro cui si dipanava una suddivisione degli spazi molto particolare. Con un cortile interno, circondato da alte mura e torri di guardia, presso cui si affacciavano una serie di piccole stanze sovrapposte, tutte identiche per dimensioni e caratteristiche. Ma non il contenuto, giacché soltanto una singola famiglia poteva accedere a ciascuno di tali spazi rigorosamente messi al sicuro con sistemi di chiusura complessi, ove deporre temporaneamente il frutto del raccolto, beni di valore, documenti importanti. Creando in senso pratico l’equivalenza, in altri termini, delle odierne cassette di sicurezza, o ripostigli all’interno di un magazzino ad accesso fortememente regolamentato…

risorse

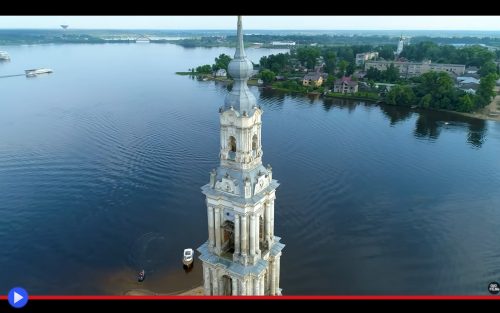

Raro soliloquio della torre che imperterrita resiste al grande corso del fiume Volga

Da lungo tempo è il simbolo della piccola città di Kalyazin, situata nella regione di Tver nella Regione Centrale della Federazione Russa. E viene da pensare che se tutto fosse andato come da programma, il grande monastero della Trinità e chiesa di San Nicola costruito inizialmente nel 1694, non sarebbe stato altro che una parte relativamente anonima del vasto patrimonio storico e culturale di queste popolazioni inclini a rendere del tutto manifesta la propria fede in Dio. Costruendo tramite collette, spesso coadiuvati dalla nobiltà locale, vasti luoghi di culto e dichiarando tramite proclami di “Ricostruirli nelle epoche future, se un qualche tipo di disastro o evento bellico dovesse portare alla caduta di queste mura.” Visione assai difficile da perseguire in questo caso costruito sotto l’egida del margravio Makariy Kalyazinsky, visto come il fiume stesso, presso le cui rive campeggiava, sia stato intenzionalmente fatto tracimare nel 1939, su ordine specifico di Joseph Stalin e con l’obiettivo di formare il bacino con diga idroelettrica di Uglich, a discapito di un vasto tratto di territorio antistante. Lasciando che questa espressione di un’originale intento architettonico celebrativo, assieme a 530 case, la Chiesa di Giovanni Battista, la Chiesa della Natività, la Chiesa del Cimitero della Santa Croce e altre, così come grandi gallerie commerciali, andassero letteralmente sommerse con buona pace di chi credeva che il comunismo e la religione ortodossa potessero collaborare nell’accrescimento della società contemporanea. Se non che qualcosa d’incredibile, si poteva dire addirittura un miracolo, si sarebbe presentato in quell’infausto culmine del gran disastro agli occhi dei fedeli raccolti nelle proprie preghiere notturne. Quando al sorgere del nuovo sole, un’ombra ebbe ragione di trovarsi proiettata sulle acque splendenti di un tale increspato oceano lineare: era quella della torre in stile classicista (che si rifaceva all’epoca antecedente a Pietro il Grande) così costruita nel 1796-1800, al fine di costituire il campanile del monastero. Un elegante edificio dell’altezza di 74,5 metri, grosso modo equivalente ad un palazzo di 22 piani, che adesso campeggiava in assoluta solitudine, alla maniera di una torre magica sopravvissuta all’inondazione del continente atlantideo. Il che in linea di principio non era COSÌ strano, giusto? Dopo tutto lo slargo fluviale in questione aveva una profondità di 5 metri in buona parte della sua estensione, appena sufficiente a ricoprire una metà del primo piano dell’aguzzo punto di riferimento. Se non che il resto del complesso, come negli altri luoghi soggetti a un comparabile destino, era stato preventivamente demolito dai genieri dell’Armata Rossa in qualità di odiato simbolo del potere imperiale, oltre al preciso intento di facilitare la navigazione. E non ci volle poi tanto a lungo, a questo punto, perché le guide turistiche cominciassero a proporre una lunga serie d’ipotesi su cosa, effettivamente, avesse contribuito al salvataggio di un simbolo tanto ingombrante…

Un passaggio tra le mura del prodigio costruito per portare l’elettricità in Irlanda

Pareti alte come quelle di una cattedrale, i cui scorci lasciano filtrare raggi infusi di un tenue lucore. La prua dell’imbarcazione attentamente misurata che s’insinua, come un verme piatto, nell’angusto ascensore rugginoso. E mentre l’acqua lentamente sale, cadendo lungo il ruvido perimetro pietroso, innanzi fa la sua comparsa la massiccia porta di un castello fluviale. Ardnacrusha, risuona la parola nelle nostre menti. Ardnacrusha, il cancello per il regno qualche volta realizzabile dei sogni.

Ogni grande ribellione, o cambiamento obbligato dello status quo, ha più di una singola ragione per verificarsi, costituendo l’effettiva sovrapposizione di cause immediate con fattori universali o inerenti. Ciò che le persone pensarono a Dublino, come il resto dell’Isola Verde nell’aprile del 1915 può essere riassunto nella singola espressione: “La misura è colma”. Per il rifiuto reiterato all’auto-determinazione anche parziale da parte del Parlamento inglese. Per la dura repressione di gruppi politici indipendentisti. A causa del reclutamento forzato di giovani irlandesi per la causa mai davvero sentita della Grande Guerra d’inizio secolo. E naturalmente, l’odio inveterato, di un paese che aveva subito la fame, la tirannia, l’occupazione militare a più riprese dall’ultima parte del periodo medievale. Soltanto per l’ostinato attaccamento ai propri simboli ed una bandiera distinta. Al “complotto” e conseguente rovesciamento dell’ordine britannico, in modo inevitabile, avrebbe fatto seguito un’accesa e continuativa guerriglia. Finché nel 1922, sarebbe nata la Saorstát Éireann o Libera Irlanda, la prima espressione autonoma di tale nazione da un breve periodo nel XVII secolo. Eccezionale è la potenza di un popolo unito, della convinzione della sua gente. Al punto da poter piantare, in modo innegabilmente proficuo, il seme ingegneristico del dubbio. Nel caso specifico, quello relativo alla fattibilità di un piano, proposto per la prima volta nel 1844, che avrebbe potuto contribuire grandemente ai propositi d’autonomia logistica di questa risorta nazione. Per l’approvvigionamento di carbone, diventato all’improvviso necessario dopo il diffondersi nel corso del ventennio antecedente dei sistemi d’illuminazione elettrica cittadina, il superamento dei motori a vapore in campo minerario e l’arrivo dei primi clienti privati al fine di ricevere l’energica scintilla della Nuova Era. “Perché non costruire” chiese allora il chimico ed educatore Sir Robert Kane “Una centrale idroelettrica tra Killaloe e Limerick, sul modello di quanto proposto da Nikola Tesla presso il Niagara statunitense?” Un progetto che la Board of Trade di Londra trovò innegabilmente interessante, benché al tempo stesso irrealizzabile. Chi avrebbe raccolto per anni le approfondite informazioni relative al flusso d’acqua del fiume Shannon, dove sarebbero state trovate le copiose risorse e la manodopera necessarie al fine d’imbrigliare la sua potenza? Ciascun ostacolo pareva inamovibile, finché il popolo non prese in mano la sua storia. Decidendo di seguire strade alternative verso la realizzazione delle proprie aspirazioni latenti…

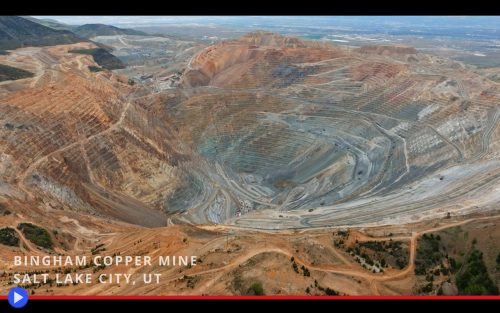

Lo scavo e la salvezza: quando caddero le mura della Bingham Canyon Mine

Una grande storia americana, umana e naturale al tempo stesso. Una vicenda di ambizione e rischio non del tutto controllabile dalla collettività convolta. In tal senso, profondamente e indubitabilmente Terrestre, nella maniera in cui un pianeta geologicamente inerte non avrebbe mai potuto aspirare di diventare. Circa 30-40 milioni di anni fa, nel sottosuolo dello Utah un significativo accumulo di roccia fusa cominciò ad essere spinto verso l’alto dalla pressione magmatica al di sotto della crosta terrestre. Si trattava, principalmente, di porfido ma pesantemente connotato da diverse tipologie di metalli, tra cui ferro magnetizzato, molibdeno e l’elemento grezzo, soltanto parzialmente utile, che costituisce la forma non ancora lavorata del rame. Un corposo fenomeno, capace di svolgersi a notevole distanza cronologica dagli occhi scrutatori dell’uomo. Il quale non avrebbe avuto metodi o ragioni d’interessarsene, fino a quando Sanford e Thomas Bingham, rampolli di un’importante famiglia dedita al mormonismo, non si trovarono nel 1847 a farvi pascolare le proprie mandrie bovine. Tanto spesso da costruire una capanna all’imboccatura del canyon, per poi scoprire due importanti risorse al suo interno: la prima era il legname, importantissimo per la costruzione dei nuovi insediamenti nella regione dell’odierna Salt Lake City. E la seconda, una certa quantità di minerali di valore, che ben presto decisero di portare al capo della comunità, Brigham Young, nel tentativo di ottenere manodopera per l’implementazione di una filiera produttiva su larga scala. Ma il leader religioso, temendo che le attività di scavo attirassero le moltitudini dissolute e spregiudicate sul modello della corsa all’oro californiana, rifiutò tale permesso, decretando che un enorme potenziale rimanesse, ancora per qualche tempo, sopito. Le cose cambiarono nel 1863 quando un gruppo di soldati provenienti da Fort Douglas inviati ad ispezionare la segheria decisero di propria iniziativa di dar luogo a limitate opere di prospezione. Riscoprendo, non senza sorpresa ed immediato aumento vertiginoso delle proprie aspirazioni di ricchezza, la nascosta verità sopita. Le pietre raccolte vennero perciò inviate al generale Patrick Connor, che dopo averne constatato il valore decretò l’immediata implementazione di un distretto minerario subito fuori il canyon che aveva nel frattempo preso il cognome dei suoi scopritori. La crescita delle operazioni fu progressiva e costante, benché all’inizio la carenza d’infrastrutture logistiche rendesse particolarmente difficile il trasporto del materiale estratto dalle profondità del mondo. Nel 1878, con l’arrivo della ferrovia, le cose migliorarono drasticamente. Entro gli anni Venti del Novecento, il canyon cominciò ad essere soprannominato dalla gente dello Utah “La Lega delle Nazioni” per la straordinaria quantità d’immigrati che lavoravano al suo interno, in gruppi etnici non necessariamente inclini a mescolarsi tra loro. Da una parte gli Italiani, altrove i Francesi, i Giapponesi, i gioviali rappresentanti della verde Irlanda. Ma tutti avevano in comune la stessa paga ribassata, raramente superiore alla metà di quella attribuita ad un anglofono statunitense di multiple generazioni pregresse. Paradossalmente fu proprio il successo delle loro imprese, col proseguire degli anni, che avrebbe portato al disfacimento dell’eterogenea comunità di residenti: mentre la buca creata dall’uomo continuava a crescere in maniera esponenziale, ad un certo punto le loro baracche vennero inglobate ed in seguito demolite al fine di continuare le operazioni. Quindi, la miniera continuò a svilupparsi verticalmente in cerca di materiali sempre più in profondità, di maggior valore…