All’inizio del secolo scorso, l’Africa si presentava ancora come un vasto mondo pieno di misteri irrisolti, dove un viaggiatore poteva perdersi nel tentativo di chiarire le indistinte connessioni tra i diversi rami derivanti dal forte tronco dell’evoluzione. Va tuttavia considerato come, nella maggior parte dei casi, gli apripista di un simile ambito non fossero dei veri scienziati dediti ad un metodo rigoroso ed attento, bensì praticanti consumati di quello stile di vita in genere chiamato “avventuroso” applicato nello specifico all’irruento hobby della caccia d’intrattenimento o “sportiva”. Non c’è quindi molto da meravigliarsi se importanti notizie scritte nei mensili accademici e le riviste di biologia derivino da personaggi come il celebre Richard J. Cunninghame, responsabile tra le altre cose di aver salvato l’ex presidente americano T. Roosevelt dall’attacco di un ippopotamo, sparandogli con un fucile di grosso calibro durante la famosa spedizione del 1910. Ma non prima di aver conosciuto di seconda mano, ed riportato nei suoi scritti, l’esperienza vissuta dal collega francese con residenza a Nairobi M. Le Petit, che durante la sua escursione di caccia nel 1907 presso i territori odierna Repubblica Democratica del Congo ebbe modo di sperimentare, per la prima volta, qualcosa di assolutamente inusitato. Trovandosi presso l’incontro del fiume che avrebbe dato il nome alla nazione ed il suo tributario Kassai, egli scorse sulla distanza quella che poteva essere soltanto la testa ovoidale di un grosso mammifero emergere dalle acque opache a causa dei sedimenti contenuti all’interno. Inizialmente simile alla forma e dimensione di un ippopotamo, a parte le bizzarre proporzioni, finché all’improvviso non emerse esibendo due caratteristiche decisamente discordanti da quella tesi: in primo luogo, un lungo collo taurino e secondariamente, una vistosa proboscide ricurva verso il basso, caratteristica del tutto sufficiente a supportare la qualifica di elefante. Ma di un tipo mai riportato prima da occidentale per iscritto, essendo tra le altre cose privo di evidenti zanne, dotato di una pelle lucida che rifletteva la luce solare e quasi del tutto glabro. In molti, a questo punto, sarebbero stati inclini a suggerire che potesse trattarsi di una svista, se non fosse per il contributo offerto dalle guide native, che non esitarono a chiamare tale bestia in lingua Teke: ndgoko na maiji (letteralmente: elefante d’acqua) raccontando di come nonostante la sua rarità, potesse occasionalmente costituire un rischio per gli utilizzatori di canoe lungo i corsi d’acqua locali, tendendo a farle rivelando improvvisamente la sua presenza. Fraintendimento o meno, dunque, pochi mesi dopo Le Petit avrebbe incontrato nuovamente questo animale…

reperti

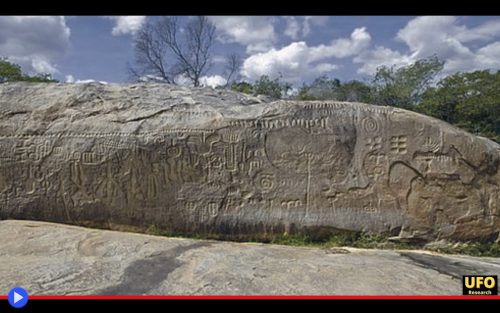

L’enigmatico linguaggio della pietra situata lungo il corso dell’antico fiume Ingá

L’incertezza è uno strumento dall’enorme potenziale per riuscire a stimolare l’immaginazione, evocando immagini o concetti in grado di creare affascinanti scenari. Ed è forse proprio in tale ambito che va cercata la ragione per cui l’età di sei millenni di un particolare macigno in pietra di gneiss e i suoi dintorni nello stato di Paraiba in Brasile tende ad affascinare e coinvolgere la mente di un tale numero di persone. Aspiranti archeologi più o meno sanzionati dall’accademia, tutti giustamente animati dal tentativo di giustificare la presenza, sul suddetto materiale, della più fantastica collezione d’iscrizioni create dall’uomo, raffiguranti una notevole varietà di concetti, immagini e possibili messaggi logografici d’inimmaginabile natura. Come se l’assenza di una specifica epoca di riferimento disponibile per l’imponente assieme di manufatti litici, misurante nel complesso un totale di 250 metri quadri, fosse la giustificazione per situarlo all’apice di una linea temporale con inizio prossimo al suo affioramento geologico, nonostante l’assenza di effettivi ausili utili ad avvalorare una simile tesi. Pensateci, d’altronde: come attribuire una specifica data per quanto concerne un sito dalla natura tutt’altro che organica? E per questo avverso alla collocazione temporale con il carbonio, privo di significativi reperti o rimasugli di vicini villaggi coévi e soprattutto appartenente a un’area geografica in cui testimonianze scritte non sarebbero comparse fino all’arrivo dei coloni europei, soltanto una manciata di secoli innanzi al momento presente. Fatta eccezione, guarda caso, per l’effettiva pietra del fiume Ingá, chiamata nella lingua tradizionale dei Tupi “Itacoatiara” o pietra dipinta, un termine che ritorna anche nel nome di città e villaggi in varie zone dell’intero Brasile. Quasi certa resta d’altra parte l’attribuzione del sito archeologico agli antenati prestorici di questa gente, con possibile collocazione in un contesto affine a quello dei Potiguara (o Pitiguara) un popolo famoso per essere stato tra i primi ad allearsi con i portoghesi durante il periodo coloniale, dando inizio alla tradizione del cunhadismo. Secondo cui ciascun europeo sposato con una donna indigena avesse il diritto al servizio clientelare dei propri “cognati” ed altri parenti acquisiti, spesso destinati a diventare parte della forza lavoro di ciascun insediamento, accrescendo e velocizzando la crescita esponenziale di tali comunità miste. L’esatto contesto, a quanto ci è dato comprendere, in cui venne messa per la prima volta per iscritto l’esistenza dell’antico sito dal possibile significato religioso ormai scomparso nella nebbia dei tempi…

Il tempio sul macigno che commemora l’arrivo nel Nuovo Mondo

L’uomo novantaquattrenne sulla sedia trasportata a braccio fino in spiaggia si sistemò brevemente la lunga barba bianca. Quindi con un guizzo improvviso di consapevolezza, indicò il punto designato e sembrò spostarsi fino al punto estremo della seduta, gridando con enfasi ai membri della sua congrega religiosa: “È lei, è lei! La vera roccia di paragone. Il sasso di volta dove nacque il sogno di questo paese, ovvero la libertà di tutti gli uomini di esser tutto quello che potevano diventare…”Doveva pesare all’incirca 9,1 tonnellate.

Per lungo, lunghissimo tempo scienziati, sociologi e professori si sono interrogati sull’effettiva ponderosità della storia. Invero era possibile, come paiono pensare alcuni, smontare il nostro passato, farne un commercio, atomizzarlo esponendone porzioni microscopiche all’interno d’innumerevoli musei ed istituzioni di varia natura? Oppure l’unica strada possibile è vedere le cose nel punto esatto in cui sono sempre state, come simbolo perfettamente tangibile di ciò che i nostri padri, e i padri dei loro padri, avevano pensato potesse rappresentare il culmine di un Grande Evento. O ancora i padri ovvero quel particolare gruppo di estremisti religiosi, avversi alle pesanti imposizioni della Chiesa Protestante, che nel 1620 salirono a bordo in 102 assieme ai 30 uomini dell’equipaggio del Mayflower, un piccolo veliero da trasporto o fluyt che avrebbero impiegato per attraversare l’Oceano Atlantico. Con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la prima colonia americana di Jamestown in Virginia, se non che il tempo meteorologico, diversi contrattempi ed ostacoli sul loro tragitto, avrebbero finito per portarli in tutt’altro luogo: Capo Cod, Massachusetts. Presso quella che sarebbe diventata la colonia di Plymouth, secondo insediamento permanente nel territorio di quelli che sarebbero diventati un giorno gli Stati Uniti. Un luogo dai molti ricordi, oggigiorno, dove l’istituzione di un cosiddetto museo vivente commemora, dal 1947, la condizione attraverso i secoli dei nativi Patuxet, la cui alleanza ed il commercio sarebbero risultati cruciali per la sopravvivenza di questa gente, i loro figli e l’importante eredità che avevano costruito. E tutto a partire, almeno così si dice, dal momento in cui il primo di loro aveva posato il piede sul sacro granito Dedham di un macigno glaciale errante, collocato casualmente proprio nel punto in cui il primo di loro toccò terra, dopo aver firmato il documento destinato a diventare il Patto del Mayflower, il primo codice legale d’impronta democratica stilato in via specifica dai coloni di queste terre. Sasso destinato a diventare, dopo il suoi circa 600 milioni di totale indifferenza, un importante simbolo al punto da ricevere più volte significative attenzioni nel corso dei secoli a partire dal 1741, quando in un momento emblematico per la commemorazione storica statunitense, l’anziano Thomas Faunce dichiarò ad un pubblico gremito di averla riconosciuta nel congruo macigno che stava per essere seppellito, a causa della costruzione di un nuovo molo navale. Fino allo stato delle cose attuali, che la vedono chiusa all’interno di una gabbia aperta per un lato all’acqua di mare, sotto un tetto con colonne doriche che non sfigurerebbero in una ricostruzione del Partenone di Atene. Dopo tutto qui siamo in America, e non è certamente un caso se dall’altro lato della baia presso Provincetown, gli stessi pellegrini avrebbero ricevuto nel 1910 un monumento inaspettatamente identico alla torre del Mangia di Siena…

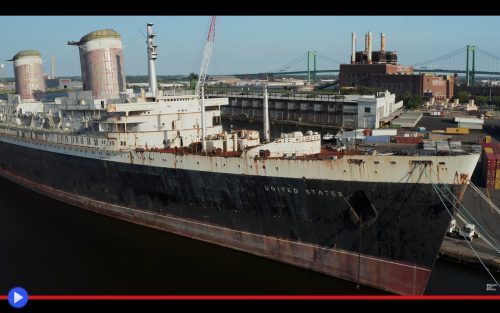

La pregna ruggine del mega-transatlantico fossilizzato nel porto di Philadelphia

Da Roma Sud a Timbuktu, dal fiume Po al Nilo, il più celebre negozio di arredamento al mondo ha sempre lo stesso aspetto esteriore: un cuboide bluastro, la scritta gialla con il termine svedese, il primo piano sopraelevato per permettere il parcheggio dei visitatori. Osservando dalla strada urbana di scorrimento l’Ikea portuale di Philadelphia, in Pennsylvania, è tuttavia possibile notare qualcosa di molto particolare. Si tratta di due torri, dell’altezza di 20 metri, la colorazione che un tempo doveva essere di un intenso rosso con strisce bianche e blu allusive alla bandiera e prossime alla sommità. Da uno sguardo approfondito, attento ed informato, sarà quindi possibile notare come non si tratti d’insegne, cartelli o segnali d’altro tipo, né apparati industriali facenti parte di un qualche tipo d’impianto di produzione. A meno che si decida di considerare il trasporto massivo di cose e persone, come una forma d’industria rappresentativa dell’epoca moderna. Ma occorre un rapido cambio di prospettiva, spostandosi in prossimità del mare, per scorgere la nave che si trova al di sotto. Dietro l’edificio color cobalto, tra le acque del punto d’approdo, campeggia di fatto un importante pezzo di storia tecnologica degli Stati Uniti. SS United States, il transatlantico che porta il nome del suo stesso paese, in condizioni che oggettivamente potrebbero essere migliori. Certo, è quello che succede, quando un grande dispositivo semovente smette di servire lo scopo per cui era stato allestito e dopo lunghi e disperati tentativi di riabilitarlo, seguiti da un parziale smantellamento, finisce per trascorrere mezzo secolo in uno stato di assoluta immobilità e parziale abbandono. Un destino particolarmente crudele in questo caso, qualora si scelga d’approfondire la vicenda pregressa ed il significato un tempo posseduto da questo imponente scafo. 45.000 tonnellate, 302 metri di lunghezza, 240.000 cavalli di potenza per una velocità massima (teorica) di 43 nodi, pari a 80 Km/h. Per il mostro sacro premiato con il prestigioso Blue Bollard, dopo aver battuto nel suo viaggio d’inaugurazione nel 1952 il record segnato dalla RMS Queen Mary, il più veloce bastimento per i passeggeri ad aver solcato in precedenza il tragitto oceanico d’Occidente, con soli tre giorni e 10 ore per andare da New York alla Cornovaglia. Risparmiando ulteriori dieci completi giri della lancetta dei minuti. In un ambiente pratico ed al tempo stesso lussuoso, dov’era possibile mangiare ai tavoli, sgranchirsi le gambe, praticare sport… Qualcosa di difficilmente immaginabile, nella nostra epoca dei voli rapidissimi e low cost. Ma anche questo era un segno della sua epoca e un qualcosa su cui il governo stesso, non senza un piano estremamente preciso, aveva scelto d’investire competenze e capitali ingenti. Così come fatto dallo stesso rivale inglese e l’altra nave Queen Elizabeth, rapidamente trasformati in trasporti per le truppe al principio della seconda guerra mondiale e che sarebbero diventati una risorsa di primaria importanza, nello sforzo bellico congiunto contro le competenze logistiche del Terzo Reich. Così che l’Ammiragliato della Marina, potendo contare sull’eccesso di fondi motivato dal concretizzarsi del rivale sovietico, assegnò alla USL (United States Lines) il compito di costruire un vascello più potente, massiccio e rapido di qualsiasi altro nella sua classe. Mansione per la quale vennero scelti i cantieri di Newport News in Virginia e coinvolto il celebre progettista navale William Francis Gibbs, già responsabile assieme a suo fratello di alcuni degli esempi più notevoli della prima metà del secolo, particolarmente celebri per la sicurezza e l’affidabilità dimostrate anche in caso d’incidente. Ma quello che sarebbe passato alla storia come il loro capolavoro possedeva i meriti, e l’apparenza, di poter costituire ben più di una mera iterazione dei pregressi modelli…