Se doveste visitare uno di questi giorni la comunità montana di Kuskoy, nella parte settentrionale della Turchia, non troppo lontano dalle coste del Mar Nero, potreste rimanere colpiti da un insolito suono. Come il verso di un uccello, che riecheggia da una valle all’altra, modulato in infinite varianti che cambiano in base al momento della giornata. Non si tratta del canto di un pappagallo, o la melodia diseguale di un corvo particolarmente creativo. Bensì della gente che parla il ku__ş dili, un idioma il cui nome potremmo tradurre, alquanto appropriatamente, con l’espressione di “lingua degli uccelli”. Di certo questa è la prova che la comunicazione umana, lungi dall’essere un costrutto artificiale, è la risposta ad una primaria necessità e come tale, soggetta ai meccanismi spontanei dell’evoluzione. Che nel caso specifico, più che prevedere la sopravvivenza dell’uno o dell’altro individuo, comporta un processo di selezione dei morfemi. C’è una chiara corrispondenza, in tutto questo, con i metodi espressivi di chi svolge un particolare lavoro in luoghi inadatti alla trasmissione auditiva di parole complesse, come moli portuali, opifici o pubblici mercati di scambio. Costui inizierà, ben presto, ad esprimersi in modo conciso e preferibilmente, a voce alta. Ma cosa pensate che succeda piuttosto, se la problematica di fondo è la distanza? Questo luogo ameno, dove i prodotti principali sono il tè e le nocciole, presentava uno scenario piuttosto atipico: ecco un sistema di calli e promontori immerso nella natura, dove la cacofonia di fondo è letteralmente inesistente. Ma lo zio, la moglie, il nonno, si trovano a dover dire qualcosa ai loro famigliari, che si trovano due o trecento metri più sopra a svolgere faccende nel cortile di casa. Cosa fare, dunque…. Mettersi di buona lena, camminando fin lassù per poi tornare al punto di partenza: impossibile. Segnali di fumo: geograficamente fuori dal contesto. Perché non mettersi, piuttosto, semplicemente a parlare? Difficile, dopo tutto, negarlo: l’apparato fonatorio umano è in grado di fare molte cose. Compreso stringere le labbra, posizionare adeguatamente la lingua e i denti, per emettere, quindi, un flusso continuo d’aria dai polmoni. È l’atto universale del fischio, finalizzato a produrre un suono acuto e perfettamente udibile, in condizioni ideali, fino a un chilometro di distanza. Come per il caratteristico e non più udito suono dei modem 56k, diventa quindi difficile non porsi la spontanea domanda, relativa a quanti e quali significati possano nascondersi all’interno di una simile attività.

La prima tentazione è di dire: parecchi. Sarebbe difficile non considerare, a tal proposito, l’efficienza del telegrafo, che dalla semplice ripetizione ed interruzione di un segnale può brevemente riprodurre le 26 lettere dell’alfabeto, i dieci numeri e svariati segni diacritici utili alla trasmissione di un qualsivoglia messaggio. Ma ridurre la lingua degli uccelli ad un semplice codice unidimensionale sarebbe decisamente insoddisfacente, vista la sua capacità di trasmettere, assieme ai contenuti, informazioni contestuali come il senso d’urgenza, l’enfasi o il sentimento. Questo perché, persino sulle lunghe distanze attraverso cui viene utilizzata, gli interlocutori possono generalmente vedersi, interpretando quindi i rispettivi linguaggi del corpo e l’atteggiamento generale del parlante. Rendendo l’idioma in questione un metodo di comunicazione intrinsecamente superiore a svariate alternative digitali, quali l’SMS o l’E-mail. Ma non, purtroppo, della semplice telefonata. Ragione per cui la pratica, un tempo diffusa in tutta la regione rilevante del Giresun, è andata progressivamente riducendosi, fino al solo ambiente del villaggio isolato di Kuskoy. Perché proprio in questo luogo, non è facile da determinare. È forse possibile che proprio qui fosse vissuta la persona che, qualche secolo fa, codificò formalmente un sistema che vigeva nei fatti almeno dall’epoca dell’Impero Ottomano (ogni linguaggio trae certamente vantaggio da un promotore innegabilmente autorevole) oppure che, una fondamentale necessità di sottrarsi allo scrutinio da parte delle autorità costituite, avesse portato gli abitanti proprio di questo luogo a farne un’uso più assiduo, al fine di comunicare ai vicini di casa l’arrivo di eventuali ospiti in divisa. Ma l’aspetto più significativo è che poiché una lingua in corso di utilizzo difficilmente può restare immutata nel tempo, anno dopo anno, un lessema dopo l’altro, la lingua si è trasformata in una sorta di arte popolare, ampliata dagli abitanti con l’inclusione di nuovi e sempre più sofisticati termini in uso nel mondo contemporaneo. Ma prima che tale affermazione possa trarvi in inganno, vediamo di analizzarne brevemente il funzionamento…

lingue

Lo strano fascino dei toponimi spropositati

La strada di ciottoli verdi sembrava perdersi all’orizzonte, mostrando la vera distanza percorsa fino ad allora “Sei giunta assai lontano dal Galles, mia piccola Órfhlaith” disse lo spaventapasseri, mentre i due uscivano dall’alto palazzo del druido di Ohz. “Come pensi di tornare a casa?” L’uomo di latta camminava pensierosamente poco dietro al duo, finalmente cosciente dei sentimenti umani, mentre Bearnard l’orso, ansioso di mettere alla prova il ritrovato coraggio, si era già avviato per la sua strada, alla ricerca di un campo di battaglia al di la della grande Barriera. “Compagno di tante avventure, non devi preoccuparti. Sappi che la Morgen dell’Est, nel momento in cui è crollata sotto il peso del Dolmen della Collina Solitaria, grazie all’aiuto vostro e degli altri eroi, ha dimenticato di far seppellire anche i suoi piedi, ai quali si trovavano i mitici stivali di Víðarr. Ora indovina cosa nascondo nella mia sacca da viaggio?” Con un gran sferragliare, il loro amico si fermo di scatto, chiedendo d’istinto: “Un altro sacchetto d’uva spina?” Spaventapasseri si portò la mano sul volto, meditando sul fatto che dopo tutto, forse, non sarebbe stato l’unico ad aver avuto bisogno di un nuovo cervello. “Oh, oh, oh, mio guardiano dalla corazza istoriata. Sei sempre il solito. Ecco, amici, osservate!” Le calzature leggendarie rubate al popolo dei pirati di Mare, di un pacchiano color arancione, che si diceva potessero condurre gli eroi nel Valhalla. “…O dovunque essi vogliano, come mi è stato spiegato dal druido in persona. Per tornare al punto di partenza, dunque, non dovrò far altro che battere per tre volte gli speroni, mentre pronuncio, prima che l’eco si perda nel vento, il nome di casa mia.” Così detto, senza perdersi in chiacchiere inutili ed ulteriori, la principessa iniziò il rituale. Le nubi parvero convergere sulla loro posizione. Un corvo distante, gracchiando d’aspettativa, si alzò in volo per osservare. Órfhlaith fece una piroetta e diede il primo dei tre colpi THUMP: Llan-vire-pooll-guin… THUMP: …gill-go-ger-u-queern… THUMP …drob-ooll-llandus… Una pausa per riprendere fiato… ilio-gogo-goch… “Gogogoch?” Fecero eco i due testimoni, con gli occhi spalancati per lo stupore. Passarono uno, due, tre secondi. “Ha detto prima che l’eco…. Beh, credo che abbiamo un problema” Fece allora spaventapasseri, sforzandosi di soffocare una sghemba risata.

Se questa è una fiaba lievemente adattata alle circostanze, tuttavia, non significa che in essa manchi una significativa componente di verità. Per scoprire quale essa sia, basterà percorrere il vostro ponte preferito tra due, ovvero quello sospeso sopra lo stretto di Menai o il più moderno Britannia Bridge, per lasciare la terra dei Draghi gallesi sull’isola principale della Gran Bretagna, e transitare attraverso le nebbie della fredda isola di Anglesey. Scorgendo, chiaramente infisso nel terreno ai margini del sentiero asfaltato, quello che potrebbe essere uno dei più grandi cartelli stradali d’Europa. “Benvenuti presso la municipalità di “Llanvirepoollguin…” E via dicendo, per l’estensione di ben 58 lettere dell’alfabeto latino (benché considerata la lingua locale, esse vadano ridotte a “soli” 51 fonemi) Una roba da nulla, una vera quisquiglia da pronunciare *a patto di esservi nati o averci passato una parte significativa della propria gioventù, come l’attrice di Hollwood, Naomi Watts. Un luogo diventato particolarmente famoso quando, a settembre del 2015, il meteorologo della CNN Liam Dutton ebbe l’iniziativa, e la capacità, di pronunciarlo senza il benché minimo errore in diretta tv: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, in tutto il suo strabiliante splendore, in grado di coprire da un estremo all’altro l’intera cartina proiettata alle sue spalle, tra lo stupore ed il reverenziale silenzio di ogni singola persona presente in studio. Ed a quel punto, era fatta. Tutti volevano saperne di più….

La realtà in merito all’insolita questione, in effetti, è che non siamo di fronte ad un nome particolarmente antico di qualche misteriosa lingua di tipo agglutinante, alla maniera in cui succede talvolta per i toponimi nord-americani risalenti all’epoca delle Nazioni Native (i quali, tra l’altro, non arrivano a una simile estrema profusione) bensì a una semplice trovata pubblicitaria, risalente alla metà del XIX secolo, quando la popolazione locale, su iniziativa di un sindaco che possiamo presumere particolarmente intraprendente, accettò l’insolita novità pur di comparire sulle mappe ed attrarre qualche turista di passaggio, aiutando l’economia. Prima di allora, in effetti, le cronache non sembrano riportare alcuno specifico nome per la comunità, fatta appartenere convenzionalmente all’antico feudo del marchese di Anglesey. Finché nell’ultima manciata di generazioni, forse anche in funzione della ritrovata celebrità, la popolazione non è aumentata in maniera esponenziale, raggiungendo la cifra attuale di di circa 3.000 persone. Tra le quali una percentuale di oltre il 70%, fatto particolarmente significativo, si dichiara ancora una parlante corrente della desueta lingua gaelica, che gli esperti ritengono prossima alla scomparsa dall’utilizzo attivo. E voi credete forse, che tutto questo sia un caso?

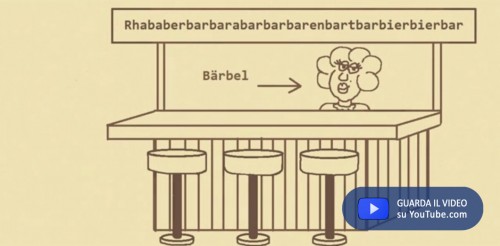

L’ardua filastrocca della torta di rabarbaro

Avete mai assaggiato il gusto asprigno del rhabarberkuchen? Quando mangi un piatto di paesi stranieri non è sempre facile capire gli ingredienti. Città in cui vai, sapori che trovi. Il cherpumple ad esempio, follia culinaria tipica dei ristoranti della Costa Ovest degli Stati Uniti, è un dessert natalizio multistrato che ricorda, per certi versi, il gioco delle scatole cinesi. Al suo interno, come tributo al maestoso tacchino-cum-anatra/pollo del Ringraziamento (l’altrettanto celebre turducken) il cuoco non mette un sola cosa, nossignore, ma ben tre: dolce di ciliege, torta alla zucca e l’immancabile apple pie. Quale fantastica dimostrazione d’efficienza! Piuttosto che farti mangiare un pasto diviso in serie di portate, perdendoci le ore, hanno trovato il modo di ridurre al minimo il rapporto fra tempo e calorie. Il processo della nutrizione, in fin dei conti, non è altro che un preciso meccanismo. Seduti a certi tavoli, sospinti dai limiti temporali della pausa pranzo, diventiamo spesso come metaforici orologi, degli androidi in sosta presso appetitose pompe di benzina. Ed è infatti la prima regola non scritta dell’ingegneria, questa qui, che i risultati siano perseguibili in due modi: per esteso, ovvero separando in serie le difficoltà (primo, secondo, dolce…). Oppure fagocitandosi un cherpumple, fino ad intercorsa sazietà. Ti vorrei vedere, a chiedere la pizza, dopo una cosa come quella!

La stessa situazione, tanto per non allontanarci dalle regioni della bocca, si ritrova nell’umano idioma della comunicazione. Ci sono parole che ne contengono dozzine. Tutti conoscono, del resto, il mito dell’ingegneria tedesca.

L’artista giapponese che crea immagini dalla scrittura

L’arte digitale ci ha insegnato che tutte le immagini presentano un aspetto imprescindibile e costante: la scomponibilità. Le rappresentazioni visuali di ogni tipo, infatti, possono venire suddivise in parti sempre più piccole e per nulla indipendenti. Settori, dettagli, puntini e infine pixel, la loro frazione minima e più indivisibile; ciò che potrebbe definirsi l’atomo della grafica, almeno quando s’impieghi il microscopio di un PC. Kaoru Akagawa sfida questa definizione con la sua particolare versione della pittura tradizionale giapponese, in cui le figure vengono assemblate gradualmente non più da singole frazioni prive di significato, ma con sequenze di lettere e parole della sua lingua; il metodo prevede sostanzialmente file verticali dell’alfabeto hiragana, disposte ad arte e dal tratto più o meno spesso a seconda dei casi, in grado di comporre mediante l’impiego esperto della loro forma naturale le linee riconoscibili di fiumi, foglie, strade… Persino la famosa grande onda di Hokusai. Si tratta della più originale unione tra antiche tradizioni e sensibilità moderna. Lo stile inconfondibile dello shodō che incontra quello dell’arte figurativa, usati insieme per creare ciò che lei stessa definisce sul suo sito, con un neologismo multilingua, Kana de l’Art. O per usare il nome del canale di YouTube che ospita il video, vera e propria avant-garde.

Un tipo di creazione che, a mio parere, si potrebbe giungere a identificare come una più meritevole ASCII art, la procedura informatica diventata celebre agli albori di Internet, che si usa per creare immagini con le sole lettere della tastiera. Ma trasferita totalmente in un mondo fisico e tangibile, fatto di inchiostro, pennello e un singolare quanto affascinante talento individuale.