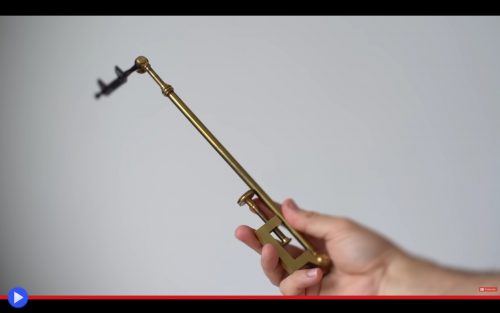

È una fondamentale idiosincrasia della società contemporanea, nonché prova pratica dell’influenza delle immagini fittizie sul nostro stile di vita, se dinnanzi ad una scena o luogo memorabile, c’è sempre un’alta percentuale di persone che l’osservano mediante un’interfaccia tecnologica intermedia. L’oggetto creato per immortalare ciò che siamo indotti ad osservare, incorporandolo all’interno di pellicola, rullino o scheda di memoria in silicio e plastica, diviene in questo modo anche un’affettazione, ovvero il metodo per connotare l’effettiva acquisizione esperienziale degli eventi. E quante volte, nella comunicazione fatta di stereotipi del buon pensiero, ci siamo sentiti ripetere o abbiamo pronunciato noi stessi le seguente parole: “Metti giù quel cellulare/fotocamera ed osserva, vivi, affidati alla tua memoria.” Ah, se soltanto gli antichi maestri della pittura avessero seguito un simile consiglio! Probabilmente al giorno d’oggi avremmo da studiare un numero molto minore di capolavori… Ed i programmi di storia dell’arte sarebbero ancor più brevi di quelli d’educazione fisica, con buona pace di chi organizza gli orari di lezione all’interno dei migliori licei. Col che non voglio certamente dire che personaggi del calibro di Jan van Eyck (1390-1441) Lorenzo Lotto (1480-1557) e Johannes Vermeer (1632-1675) avessero a disposizione un primissimo modello di Samsung o Apple iPhone 3G, sollevando la questione dei viaggi interdimensionali ed attraverso l’asse scorrevole del tempo; quanto piuttosto la più ragionevole approssimazione della loro funzione fotografica, presentata in una guisa ed un livello d’ingombro alquanto fuori misura. Quello, per l’appunto, di una vera e propria tenda o grossa scatola con un piccolissimo foro, da cui lasciar filtrare una piccolissima quantità di luce da un paesaggio o scena assolata. Con il risultato totalmente naturale di ottener la proiezione invertita dell’immagine, sopra la parete tenebrosa antistante. Molti furono i manuali, ed altrettante le parodie umoristiche, relative al duro lavoro del pittore intento a ricalcare i propri disegni preparatori infilandosi all’interno del pertugio, strategicamente collocato innanzi al soggetto scelto per essere trasferito su carta. E sto qui parlando, sia chiaro, della camera obscura, un principio noto in via teorica, almeno dai primi esperimenti sulla luce documentati dall’architetto bizantino del sesto secolo, Antemio di Tralle, ma conosciuto e disponibile su larga scala non prima di dieci secoli da quel tempo. Utilizzato per quanto ci è dato comprendere, o desumere a seconda dei casi, a sostegno d’innumerevoli quadri famosi, dipinti con assurda precisione matematica proprio perché creati tramite l’impiego di una macchina, sebbene di un tipo particolarmente semplice da concepire ed implementare. Il che sarebbe a un certo punto andato incontro ad una radicale alterazione della sua importanza, quando nel 1806 venne introdotto sul mercato qualcosa di migliore sotto ogni punto di vista rilevante: (più) portatile, privo di irrimediabili distorsioni ottiche, adattabile ad una maggiore quantità di situazioni. E soprattutto, privo delle specifiche condizioni d’utilizzo in materia d’illuminazione, non necessitando più dell’impiego e montaggio di assurdi rifugi mobili prima di appoggiare solennemente lo strumento di disegno sulla pagina oggetto della propria creatività. Il suo nome, questa volta, era camera lucida come delineato dallo stesso inventore, il chimico e polimata inglese William Hyde Wollaston (1766-1828) sebbene il principio di funzionamento fosse sostanzialmente diverso a tal punto da quello dell’approccio esistente, da porlo letteralmente all’opposto all’interno del suo specifico campo d’impiego. In ogni campo, tranne quello pratico dell’effettiva necessità a cui doveva offrire una soluzione…

fotografia

Il significato pratico e spirituale di un incontro con il lupo nero del Minnesota

La ragione per cui la natura è giudicata “semplice” o “selvaggia” va generalmente ricercata nel rapporto molto umano tra le immagini e il pensiero, ovvero l’interpretazione pratica delle diverse contingenze situazionali, che realizzano la propria essenza nel susseguirsi delle passeggiate o escursioni di ciascun giorno della nostra vita. Con i presupposti più inimmaginabili e distinti, vedi quello dichiarato dallo stesso Conrad Tan, fotografo del cosiddetto stato dei 1000 laghi, che volendo visitare il favoloso parco naturale dei Voyageurs, dice ora di averlo fatto per lo scopo di “Poter guardare un wallpaper che lui stesso aveva creato” unendo in questo modo l’utile al dilettevole, ovvero l’informatica del mondo moderno all’ancestrale fascino della natura, intesa come il tipo di soggetti, animali e inconsapevoli, che meglio riescono a far bella figura tra le fronde digitalizzate e gli altri pixel che compongono il tipico desktop dei nostri grigi PC. Il che non toglie la possibilità, a noi persone dalle più accessibili esigenze, di apprezzare il suo lavoro e incorniciarlo in quel contesto, senza preoccuparci necessariamente della provenienza o di non disturbare con il flash l’affascinante cane… Lupo che campeggia al centro dell’inquadratura frutto di una tanto approfondita competenza fotografica ed il senso imprescindibile dell’avventura.

Poiché questo non è l’animale che semplicemente incontri nel cortile, bensì la versione originaria di quel tipo di creatura, intesa come il Canis lycaon della classificazione al tempo erronea di Linneo, proprio perché almeno in apparenza ben diverso dal C. lupus di cui Cappuccetto Rosso sembrava non conoscere la ferocissima fisionomia. Ma in merito al quale, resta chiaro, colei o colui avrebbe potuto giovarsi di un più istintivo ed immediato terrore se soltanto fosse stato nero come la notte, rispecchiando nella sua tonalità la cupa fame che riusciva a connotare ogni potenziale interazione con eventuali bambine umane. E “Che occhi grandi che hai!” avrebbe potuto rispondere l’animale stesso, dinnanzi all’espressione del celebre naturalista svedese trovatosi dinnanzi a una creatura tanto rara e preziosa. Proprio perché, contrariamente a quanto si potrebbe essere inclini a pensare, il lupo nero è una creatura ben distinta con un percorso genetico particolare, che l’ha relegata al giorno d’oggi solamente in dei particolari ambienti tra cui l’Europa meridionale (incluse parti dell’Italia, tra cui il Trentino e l’Appennino Tosco-Emiliano) ed un paio di grandi parchi nazionali statunitensi: Yellowstone e i Voyageurs. Dove ormai soltanto un numero particolarmente ridotto di visitatori ancora ricorda il vero significato dell’incontro con un Lupo dello Spirito, come tendevano a chiamarlo con indubbia deferenza gli abitanti indigeni di queste due regioni, ogni qual volta lo incontravano lungo il sentiero variabilmente onirico delle proprie peregrinazioni. Un esperienza capace di rivelarsi, ogni singola volta, trasformativa…

Il graffitaro che intagliò la vita nel cartone per imprimerla sul muro più famoso di New York

Era un posto come tanti altri, prima che verso l’inizio degli anni ’80, un “certo artista” di nome Keith Haring passasse da quelle parti. Armato, come spesso capitava in quel periodo, di un intero arsenale di bombolette, respiratore d’ordinanza ed accessori utili a supporto del suo metodo espressivo maggiormente rappresentativo innanzi agli occhi del mondo dell’arte: la pittura d’assalto, la creatività in battaglia, il trasferimento delle proprie idee in corrispondenza dei recessi delle urbane circostanze inconsapevolmente pronte a riceverne un’importante lezione di vita: che ogni cosa può essere stupendamente ed ottimamente variopinta, quando si trasmette in essa un appropriato grado di competenza. In un tripudio di figure antropomorfe che fuoriuscivano dal nucleo sconosciuto della mente. Fast-forward un periodo di circa 40 anni, il muro all’incrocio tra Houston Street e la Bowery (strada che dà il nome all’intero quartiere) è ormai da tempo un’importante istituzione all’interno della Grande Mela, nel suo rappresentare una superficie non soltanto conservata come tavolozza per gli attuali praticanti della professione grafica fuori dalle mura di poco spaziose gallerie d’arte, ma una letterale mostra gratuita ed all’aperto, dove molte migliaia di persone ogni giorno possono venire ad ammirare il notevole risultato conseguito dall’autore di turno. Così che nel 2016, uno dei più recenti partecipanti a questo rituale dinnanzi agli occhi della collettività sarebbe stato il creativo originario della città di Baltimora Logan Hicks, che dopo aver praticato per qualche tempo il mestiere del tipografo a San Diego, ha scelto di traferirsi nel 2007 presso la città d’origine del suo mentore ed amico Eric Haze, dando inizio ad un nuovo capitolo della propria esistenza. Periodo durante il quale, lavorando alacremente alla trasformazione di un intero metodo espressivo, l’avrebbe trasformato in un qualcosa che giammai prima di quel momento, si sarebbe mai potuti giungere a rappresentare sopra l’umile muro di un edificio.

Con un risultato che tutt’ora sopravvive solo nella digitalizzazione di quest’esperienza, purtroppo effimera per sua stessa natura, consistendo di una straordinaria immagine di tipo chiaramente fotografico, un adattamento fantasioso della fotografia di gruppo scattata dall’artista pochi mesi prima, in cui figurava l’intera collettività degli uomini e le donne facenti parte delle proprie conoscenze ed amicizie maggiormente significative strette nella più famosa e popolosa delle città statunitensi. Con una precisione figurativa e ricchezza della composizione capaci di trascendere letteralmente i limiti di quanto possa tracciare un semplice umano, in uno spazio tanto ampio ed informale, proprio per l’insolito artificio usato per conseguire una simile opera d’arte: l’impiego di una serie di stencil sovrapposti fino a 15 volte, sugli strati trasferiti con il rispettivo colore di volta in volta. In una tecnica che pare richiamarsi ad altri tempi, ed epoche ormai lungamente trascorse…

Il drone che ha danzato con le pecore che non non cercavano celebrità internazionale

Particelle in viaggio, spinte innanzi per l’effetto di un vento cosmico che ha mai fine. Il poderoso flusso fluviale del destino. L’incombente concatenazione di causa ed effetto. L’elaborazione del bisogno e del desiderio, che guidano le scelte di ogni essere vivente. In una moltitudine che almeno in questo caso, sembrerebbe agire con intento collettivamente responsabile, verso l’ottenimento del proprio obiettivo finale: raggiungere i pascoli, quindi tornare nei recinti, infine prender posizione, di concerto, attorno a un’ampia serie di abbeveratoi. In quello che potrebbe anche sembrare un singolo piano sequenza, se non fosse per il reiterato cambio di colori e di vegetazione ad ogni singola inquadratura, per una probabile deriva di sito geografico o stagione cosmica apparente. Poiché nei fatti, come viene evidenziato dallo stesso autore Israeliano Lior Patel, questa breve sequenza di poco più che un minuto è un semplice riassunto di svariati mesi di riprese, realizzate mediante il fido drone DJI Mavic 2 Pro per un periodo di ben 8 lunghi mesi, con la probabilità di creare il più formidabile repertorio d’inquadrature, animate o meno, di una delle aggregazioni d’animali più rilevanti per l’uomo. Particolarmente in questi luoghi dove, dagli antichi testi della Bibbia, sappiamo essere stato praticato per svariati millenni l’allevamento sistematico degli ovini, come comprovata fonte di latte, cibo e tessuti da indossare. Con metodologie certamente meno tecnologiche, eppur concettualmente non così diverse da quelle messe ancora in pratica dall’agricoltore e proprietario del gregge in questione Michael Morgan, coadiuvato dal suo socio sudafricano Keith Markov fin dal 1985, in una collaborazione capace di portare le pecore fino al numero assolutamente rimarchevole di 1.750 esemplari. Una parte significativa dei quali possiamo ammirare nelle poche, sintetiche immagini offerte dall’artista senza il pagamento di alcuna royalty, in quello che ha già finito per diventare una via d’accesso internazionale diretta nei confronti del suo abile operato. Perché il video, intitolato Sheep in fast motion parla un linguaggio facile da comprendere per qualsiasi cultura, offrendo un punto di vista insolito nei confronti di un qualcosa che, almeno concettualmente, credevamo di aver già conosciuto abbastanza a fondo. Le dinamiche operative di una moltitudine, almeno in apparenza, capace d’agire come un singolo organismo, che finisce così per ricordare le contorsioni di un qualsiasi sifonoforo o medusa sommersa tra le acque del mondo. Laddove studi analitici pregressi hanno da tempo dimostrato, soprattutto nel corso dell’ultimo periodo storico, come le pecore domestiche siano in realtà animali di notevole intelligenza e profondità emotiva. Tanto da mettere immediatamente in dubbio lo stereotipo, ancora largamente diffuso, secondo cui modellare il proprio comportamento su tale specie possa condurre verso una problematica perdita d’individualismo. Tutt’altra storia, nel frattempo, quella raccontata da ricerche sul campo come quella di studiosi del Royal Veterinary College di Londra (Andrew J. King e colleghi) che nel numero di luglio del 2012 della rivista Current Biology intitolavano il loro articolo proprio Selfish-herd behavior of sheep under threat (Il comportamento egoista del branco di pecore soggetto alla minaccia di un predatore) sviluppando un complesso modello matematico per l’osservazione di come, all’avvicinarsi di una minaccia percepita come un cane appositamente addestrato, ciascun singolo individuo facesse il possibile per spostarsi verso il “centroide” ovvero un punto il più possibile protetto dai vulnerabili corpi dei propri compagni e compagne di vita. Esibendo una fenomenale simmetria operante, così apprezzabile anche nel video di Patel per una lunga serie di ragioni capaci di costituire una costante. Poiché chi può dire, realmente, se siano state le pecore ad adattarsi alla propria vita in cattività, oppure l’uomo stesso, attraverso i lunghi secoli di perfezionamento, a progettare una serie di passaggi e situazioni attraverso cui i propri soggetti animali si comportassero nella maniera di maggiore convenienza per lui… Una ricerca che ha accomunato numerosi popoli attraverso il corso delle Ere, ma forse nessuno più di quello che tanto spesso attribuì l’allevamento di queste utili creature ai suoi più insigni predecessori. Da Abele, secondo figlio di Adamo ed Eva, fino ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Rachele e persino Davide, il predecessore di Re Salomone. In un ideale filo conduttore, capace di attraversare ininterrotto il lungo trascorrere delle Ere…