“Che cosa intendi, 751 Kg?” Notte carica d’aspettativa, quella del 3 giugno 1934, presso le campagne tedesche dove ancora oggi scorre la sottile striscia d’asfalto definita, con considerevole ottimismo, l’ormai leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife: oltre 22 Km di “anello settentrionale” all’ombra dell’omonimo castello, dove illuminato dalla luna, il direttore sportivo della Mercedes-Benz Alfred Neubauer si accarezzava pensieroso il mento, rispondendo al capo meccanico della sua scuderia: “Non è possibile che Herr Nibel abbia sbagliato i conti. Se così fosse, all’alba saremo squalificati!” I due scambiarono uno sguardo carico di sottintesi. Era l’apice di un anno estremamente combattuto, primariamente con la grande scuderia rivale della Auto Union, conglomerato dai quattro anelli che un giorno (ma questo, loro non potevano saperlo) avrebbe finito per passare in eredità al singolo membro della August Horch Automobilwerke GmbH, oggi nota più semplicemente come Audi. In tal modo i principali antagonisti di una tale possibilità, a quell’ora tarda di quello specifico momento in bilico tra le due guerre, si affrettarono a pesare nuovamente la vettura, fiammante ancorché convenzionale monoposto W25 dall’iconica colorazione bianca. A quei tempi per lo più privi di sponsor, naturalmente, il colore aveva un’importanza primaria nelle corse d’automobili, con ciascun paese associato, convenzionalmente, a una specifica tonalità: l’Italia rossa, l’Inghilterra verde, la Francia blu e la Germania, per l’appunto, candida come la neve dei monti Wetterstein, nell’area delle Alpi Calcaree Nordtirolesi. Almeno, così recita l’aneddoto, fino a quella notte fatale. Quando Neubauer, privo di altre idee, diede l’epocale ordine: “C’è una sola possibilità: prendete i raschietti e togliete attentamente la vernice, fino all’ultimo dettaglio delle cromature. In verità vi dico: all’alba questa macchina verrà scoccata dalla corda del nostro arco. A costo di venire soprannominata la Freccia d’Argento”

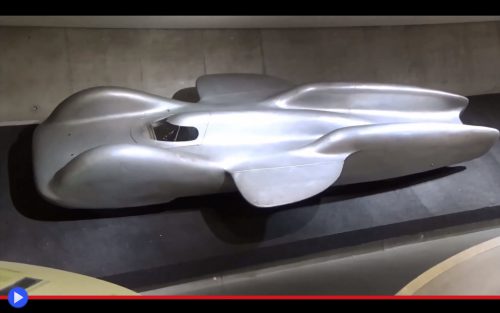

Quasi un secolo dopo, c’è una stanza nell’avveniristica struttura del museo sulla storia della Mercedes a Stoccarda, in cui una serie d’automobili sono montate su una curva parabolica, piuttosto che orizzontalmente. Proprio qui figura quella stessa W25, o una identica, assieme ad una serie di veicoli, tutti dello stesso identico colore. Con alla testa di una tale straordinaria carovana, qualcosa che non sembra neanche appartenere a questo mondo: uno strano veicolo a sei ruote, altrimenti descrivibile come l’ibridazione tra un pesce ed un aereo, con doppia coda aerodinamica, un corpo lungo e flessuoso e addirittura un paio di piccole ali. Fu perciò con chiaro piglio metaforico, che all’epoca Adolf Hitler in persona ebbe l’idea di definirla Schwarzer Vogel, o Uccello Nero. Ma forse sarà meglio cominciare dal principio. Ovvero dalla raramente citata battuta di caccia, risalente al più che mai remoto 1925, in occasione della quale il giovane politico e futuro führer della Germania venne presentato dal suo autista ad un vecchio amico di nome Hans Stuck von Villiez, abile con il fucile almeno quanto al volante del suo furgone, con cui effettuava le consegne a tempo record del latte dalla propria stessa fattoria presso Monaco di Baviera, emulando nella propria fantasia le imprese dei contrabbandieri di alcolici nei distanti Stati Uniti, poco prima di farne una professione. E proprio questo fu l’inizio di una lunga e solida amicizia, tanto che nel 1933, con Hitler cancellerie e Stuck ormai diventato un pilota di una certa fama grazie ai successi motoristici conseguiti al volante della Mercedes SSK (W06) il primo si ricordò del secondo, affrettandosi a presentarlo per quello che sarebbe rimasto, anche negli anni del successivo conflitto globale, il suo principale referente in materia di motori e tecnologia: nientemeno che il controverso, ammirato e spesso discusso Ferdinand Porsche. Perciò e soltanto naturale che dall’unione tra la mente di un pilota ambiziosa e quella di un leggendario ingegnere, potesse nascere qualcosa di assolutamente straordinario. Soprattutto quando si considera la massima aspirazione del terzo personaggio di questa storia, che in un modo o nell’altro sarebbe rimasta al centro dei suoi pensieri per l’intero ventennio successivo: mettere “al primo posto”, come si usa dire anche oggi, la sua “beneamata” Germania. In tutti i campi, incluso quello tecnologico e motoristico e in un particolare campo sopra qualsiasi altro: la massima velocità che fosse mai stata raggiunta da un’automobile su strada. E quale favolosa strada, questo strano triumvirato avrebbe scelto d’impiegare…

sport

Il robot creato per far rimbalzare pietre piatte sulla superficie di un lago

Le stagioni passano ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Per un martello, qualsiasi cosa è un chiodo. E qualora l’attrezzo dovesse mancare, sarà la natura ad accorrere in aiuto, con l’alternativa valida di oggetto globulare ed oblungo, talvolta ruvido al tatto (ma non sempre). Il sasso in grado di delimitare un sentiero, ovvero la strada anche detta Via, che conduce all’ultima realizzazione di un pregevole obiettivo: dimostrare il proprio predominio sulla fisica dei corpi in movimento, intesi come cosa piatta che rimbalza, in qualità sua massima prerogativa, lungo la superficie lievemente increspata di un corso/specchio d’acqua, per molteplici e inarrestabili volte. Ma generalmente non più di dieci. Intere generazioni di fanciulli dediti al cosiddetto rimbalzello, sia in termini d’anni trascorsi dalla loro nascita che per l’età mentale soggettivamente percepita, hanno tentato di superare quel fatidico numero, accedendo alla fama del proprio limitato consorzio generazionale. Finché il globalismo dei moderni sistemi comunicativi, unito al senso della competizione contemporanea che ogni cosa pervade, non hanno aperto come una chiave la porta del perfezionamento, dimostrando che una persona sinceramente impegnata poteva ottenere molto, molto più di così. E che dire, dunque, di un ESSERE ARTIFICIALE?

“Creatore, qual’è il mio scopo?” Risuona metaforicamente la voce priva d’intonazione di una macchina, soltanto vagamente antropomorfa (beh, più che altro una scatola con testa ed arti) costruita al fine di essere trasportata presso il lago Cavanaugh nello stato settentrionale di Washington da niente meno che Mark Rober, l’eclettico ex-ingegnere della NASA famoso online, tra le molte altre cose, per aver partecipato alla progettazione del Rover Curiosity che oggi si trova su Marte, prima di passare al costume di Halloween con la coppia di iPad che proietta il “buco” attraverso la sagoma riconoscibile di zombies, fantasmi o altre creature da incubo temporaneamente resuscitate su questa Terra. Lui che si trovava qui impegnato, con il nutrito pubblico dei suoi giovani nipoti e mi sentirei anche d’ipotizzare, vista la quantità di gente, anche qualche amichetto di scuola, nel dimostrare in maniera pratica alcuni metodi del processo creativo al centro della sua carriera, particolarmente verso l’ottenimento di una configurazione finale finalizzata all’ottenimento di un record numericamente importante. Grazie a Skippa, l’essere mostrato in apertura, in realtà frutto dell’adattamento di una macchina per l’allenamento nel baseball, con il braccio alterare per non lanciare più il tipico pegno sferoidale di un tale sport, bensì un oggetto piatto riconducibile, sostanzialmente, al discobolo di Mirone: cerchietti d’argilla essiccati al sole. Per lo meno, in questa fase preliminare dell’intrigante progetto, finalizzato a dimostrare le vette sportive raggiungibili da un dispositivo creato artificialmente, quando le condizioni d’impiego risultino perfettamente prevedibili ed uguali per ciascun singolo tentativo. Una qualcosa di perfettamente riconducibile anche alla pratica umana di un simile campo d’interesse, quando si considera come nel solo ed unico campionato mondiale di stone skipping o skimming (come viene alternativamente chiamato nel mondo anglosassone) tenuto ogni anno a settembre presso l’isola scozzese di Easdale, uno degli aspetti chiave sia l’impiego di pietruzze quasi perfettamente identiche, tutte provenienti dallo stesso materiale dell’ardesia un tempo estratta da quel territorio, prima che il modificarsi del paesaggio portasse le antiche miniere a ritrovarsi completamente allagate. Poco male, considerata la nuova attività-simbolo di queste persone…

Sette saltatori nel deserto sotto il segno del parkour

Totale mancanza di riguardo nei confronti della propria stessa incolumità. Poco rispetto per le istituzioni. Agilità commisurata al desiderio di spiccare tra la gente cosiddetta “comune”, incapace di seguire, neanche con lo sguardo, le vertiginose evoluzioni sopra i tetti del più tipico contesto urbano. Questi ed altri sono gli stereotipi, evidentemente accantonati a pieno titolo, nel corso dello svolgersi dell’ultima fatica degli STORROR, gruppo inglese di atleti dediti alla sublime arte in divenire di quel flusso di vettori, il susseguirsi di reazioni o tecnica dei movimenti concatenati che dir si voglia, cui viene convenzionalmente attribuita la definizione francofona di parcours. Meno una S e con l’aggiunta della K, che non fa mai male. Eppure per chi ha ancora in mente quale sia l’origine di tale disciplina, nell’ormai remota prima decade del ‘900, ad opera dell’insegnante di educazione fisica della Marina Georges Hébert, non può esserci proprio niente di strano oppure disallineato dalla convenzione, in questa esplorazione a ritmo accelerato di un ambiente come le distese brulle del deserto del Negev, in Israele, teatro di una serie di sequenze che non sembrerebbero di certo fuori luogo in un film di James Bond. Sopra e sotto, dietro, dentro, le insolite caratteristiche di un paesaggio frutto di millenni d’erosione, le cui serpeggianti depressioni tendono a incrociarsi l’un l’altra, offrendo ottimi presupposti per quel fondamentale proposito del “muoversi con efficienza” (risultando, quindi, maggiormente utili) tanto lungamente teorizzato dall’inconsapevole creatore di un punto d’incontro tra l’Europa ed il Giappone dei subdoli ninja, battaglieri acrobati con il costume nero. Esattamente così come appaiono Toby Segar, Joshua Burnett-Blake, Drew Taylor, Max e Benj Cave, Callum e Sacha Powell, con l’aggiunta di essenziali occhiali per difendersi dal polverone, qualche fazzoletto per cercar l’anonimato e in taluni specifici frangenti, anche la mascherina con i filtri tipica del graffitaro, che fa tanto post-industrialismo vagamente cyberpunk. Due coppie di fratelli più altri amici, che si sono conosciuti nel corso della seconda metà degli anni 2000, per arrivare alla formazione del loro team al volgere dell’iconico giorno 10-10-10 scegliendo come nome una parola in lingua inglese probabilmente riconducibile al concetto di “pastore”, dal termine “stor” comunemente riferito ai bovini o pecore, a seconda del contesto.

Strana scelta per un ancor più eclettico collettivo, notoriamente abituato a viaggi verso le destinazioni internazionali più diverse, verso la creazione di un’antologia infinita di vertiginosi exploit, su alcuni degli edifici più alti, vecchi e almeno qualche volta, potenzialmente scivolosi dei più variabili contesti d’appartenenza. Detto ciò, sarei propenso a definire l’ultima particolare creazione come quella più pura degli ultimi anni, dove in assenza di ogni possibile elemento di distrazione e/o distruzione, potendo fare affidamento sul naturale fascino di un paesaggio al limite dell’Oltremondo, i sette tornano al cuore e il nocciolo stesso di una simile faccenda: quale possa essere, in effetti, l’obiettivo posto sulla cima alla ripida montagna del parkour.

L’allegro tic-tac di una bici liberata dalla sua catena

Gli ambienti delle grandi fiere sono sempre piuttosto rumorosi e l’Eurobike dello scorso settembre, importante occasione mediatica per le principali aziende operative nel settore del ciclismo, non faceva certo eccezione. Eppure chiunque si fosse preso qualche minuto per ascoltare attentamente, avrebbe notato che il costante sovrapporsi di voci indistinte sembrava convergere in un punto preciso, per lasciare improvvisamente il passo a un coro di esclamazioni stupite, seguite da un attimo di silenzio ed ammirazione. E quel luogo era lo stand B3-205, occupato dalla Ceramicspeed, produttrice di un’ampia varietà di componenti per biciclette, tra cui alcuni dei migliori sistemi di trasmissione sul mercato. Ma niente, fino ad oggi, che potesse definirsi simile a questo. Nessuno, del resto, l’aveva mai visto prima: all’altezza degli stinchi dei visitatori, un piatto di metallo gira vorticosamente. Certo: c’è sempre qualcuno che, invitato dagli addetti all’expo, mette in moto i perni per l’attacco dei pedali, ancora privi proprio di questi ultimi per favorire l’apprezzamento esteriore del meccanismo. E che meccanismo! Sul lato destro di un aerodinamico telaio nero-opaco (davvero futuristico) trova infatti posto un ingranaggio a cremagliera, dal quale parte un albero di trasmissione. Mentre in corrispondenza della ruota posteriore, figura un largo piatto di alluminio sfolgorante, ricoperto da una serie di estrusioni simili ai denti di un capodoglio. Per ogni giro quindi si ode un suono ticchettante simile, eppur diverso dalla convenzione. Il quale qui dimostra, per chi è attento a simili dettagli, l’imprevista realtà: questa qui è una bici che non ha catena. È una bici che funziona grazie ai buoni sentimenti o se vogliamo, il desiderio più profondo d’innovazione.

Al che sarebbe lecito osservare come, almeno in apparenza, siano esistiti numerosi approcci simili alla faccenda. Sia nelle ultime decadi che a partire dall’anno 2000, con l’implementazione dei nuovi e più efficienti materiali compositi: dopo tutto, sono molti i vantaggi che è possibile trarre da una simile “liberazione”, tra cui un peso ridotto soprattutto per l’assenza del deragliatore, nessun rischio di catena che salta dal suo binario, meno componenti che possano subire un malfunzionamento. Il tutto al costo, tuttavia, di un punto d’incontro tra la guarnitura delle marce (o cassette in lingua inglese) e il suddetto albero che necessitava d’includere il sistema meccanico della coppia o doppia ruota conica, notoriamente inefficiente a causa della quantità di attrito generato nel corso di ciascuna singola rotazione, nonché dotato di una problematica asimmetria. Ecco dunque il problema risolto dall’iniziativa, o vera e propria rivoluzione, alla base dell’idea di Ceramicspeed… Poiché nel sistema Driven (dovesse trattarsi di un acronimo, non ne conosco il significato) manca del tutto un così grande problema, proprio perché l’ingranaggio in questione è stato sostituito da un innovativo sistema con una corona di cuscinetti a sfera, che riduce i punti di contatto tra i due componenti coinvolti a soltanto due, contro gli otto previsti dalla tradizionale catena. Con un aumento di efficienza nel trasferimento di potenza dai muscoli alla ruota di circa l’1% rispetto ad essa, benché i vantaggi davvero importanti siano, nei fatti, di tutt’altra natura…