Comunque vadano le cose, non avrete mai ragione di arrivare a chiamarmi “un relitto”. Poiché quando giungerà il mio momento, io non affonderò. Non finirò sugli scogli, non verrò colpita dal fuoco dei cannoni nemici e nessuna secca traditrice potrà erodere bruscamente l’integrità del mio scafo. Bensì ritenendo, finalmente, di aver fatto abbastanza, e per la prima volta indifferente ai desideri dell’equipaggio, io sceglierò di sostare tra l’onde. E una volta trovato il coraggio, e la totale assenza di rimorsi, necessari a porre fine alla mia esistenza, inizierò a DIRIGERMI verso il basso. Lasciando scomparire gli assi fino alle alte murate, quindi il poderoso castello di poppa e infine gli alberi e le vele, che tanti porti avevano visitato. Mentre i gelidi flussi abissali porranno fine agli sforzi, il pensiero e i miei desideri di nave. Ma del tutto indigesto dovrà risultare, il mio legno e il sartiame di queste corde, per innumerevoli generazioni di granchi, vermi, batteri e altri microrganismi…

Difficile risulta immaginare l’attimo della fine, se non in siffatto modo, per quella che ad oggi ha trovato il nome altamente significativo di Okänt Skepp (ovvero in svedese: Nave Sconosciuta) grazie all’opera d’inizio settimana del Dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz con il suo intero team d’archeologi degli abissi, instradati sul giusto sentiero da un vecchio rilevamento sonar della SMA (Swedish Maritime Administration) durante una serie di controlli di routine delle acque del Baltico. E dico questo perché, osservando un simile oggetto, risulta estremamente difficile comprendere cosa, nei fatti, possa averne provocato l’inabissamento. Di una nave perfettamente integra in ogni sua parte, compresa la struttura principale, la scialuppa di servizio, alcuni cannoni girevoli e l’argano a forza muscolare, usato per avvolgere funi e riportare l’ancora sul ponte, ogni qualvolta se ne fosse dovuta presentare la necessità. Un qualcosa che difficilmente potrebbe capitare di nuovo, ora che, ad oltre 500 anni di distanza, ogni singolo membro del suo equipaggio sarà defunto da svariate generazioni, indipendentemente dal suo destino in occasione dello strano, direi quasi inspiegabile naufragio. Non che manchino, chiaramente, ulteriori margini d’approfondimento: siamo del resto di fronte al singolo relitto maggiormente integro ritrovato a distanza di così tanti anni, al punto che alcuni potrebbero sospettarne la discesa al di sotto della superficie marittima non più di qualche settimana, o al massimo mese fa. Nave che sembrerebbe risalire, almeno in via preliminare, all’epoca delle grandi scoperte (in attesa di datazione al carbonio 14) ovvero attorno al XV-inizio XVI secolo, prima dei galeoni e le grandi navi di linea che avrebbero dominato, in epoca pre-moderna, i vasti mari del Nord. Con una struttura complessiva di 18 metri, essenzialmente paragonabile a quella coéva della Santa Maria, nave ammiraglia della spedizione di Cristoforo Colombo verso le dorate spiagge del Nuovo Mondo. La cui lontana sorella destinata a una fine tanto più ingloriosa potrebbe offrirci, almeno in linea di principio, nuove intriganti finestre d’osservazione verso l’effettiva natura della navigazione in quegli anni…

navigazione

Il villaggio in bilico sugli argini della vecchia torbiera di Loosdrecht

Ci sono trincee in questo lago e come in altre località simili, i chiari segni di una guerra combattuta anni fa. I cui schieramenti, tuttavia, non erano entrambi umani, bensì tali da vedere la nostra specie in contrapposizione con il suo più antico rivale: la selvaggia, autonoma e incontrollabile natura. Nell’accezione di una profonda palude, dove nessuno avrebbe mai potuto coltivare alcunché né (si credeva) appoggiare le fondamenta di un qualsivoglia tipo di edificio destinato a durare mesi o anni. Ragion per cui verso l’inizio del XVI secolo, come nella restante parte dell’Olanda centro-settentrionale, si pensò di trovare un uso diverso per tale località geografica. Sto parlando l’estrazione, sistematica e continuativa del tempo, di quella sostanza spesso considerata indistinguibile dal fango, tuttavia preziosa in determinati periodi storici, almeno quanto gli altri due principali tipi di combustibile di derivazione organica, petrolio e carbone. Torba, ovviamente; niente meno che torba. Il deposito di resti vegetali all’interno di un brodo acido d’acqua e di terra, capace di ardere una volta fatta essiccare al sole, riscaldando potentemente le abitazioni disseminate attraverso un territorio in cui neve & ghiaccio, soprattutto nel corso del secolo noto come “piccola era glaciale” risultavano essere una vista tutt’altro che rara.

Perciò eccoci adesso, quasi quattro secoli dopo, dinnanzi alle cinque pozze lacustri situate grossomodo tra Amsterdam e Utrecht, note collettivamente come Loosdrechtse Plassen, dove il livello dell’acqua è salito attraverso gli anni, riempiendo progressivamente i profondi solchi scavati dagli estrattori di torba mediante l’impiego del baggerbeugel, uno speciale bastone importato in Olanda dall’Anglia Orientale nel 1530, la cui grande rete all’estremità veniva impiegata come una sorta di cucchiaio, immerso a due mani nelle oscure acque dell’antica palude. Fluido inesorabile il quale ha ricoperto ogni cosa, fatta eccezione per gli argini di ciascun fossato, sopra i quali attraverso gli anni ha continuato, quindi, a crescere la vegetazione. E non solo. Poiché se è vero che la gente dei Paesi Bassi risultava essere nota per il suo ingegno nel trovare un significato al proprio territorio fino all’ultimi giorno del Rinascimento, tanto maggiormente ciò può essere affermato per i suoi rappresentanti dell’epoca moderna & contemporanea, che proprio su queste acque hanno pensato, a partire dalla metà del ‘900, di stabilire uno dei principali resort a tema sportivo della nazione: barche a vela, canoe, moto d’acqua, eccetera. E far da contrappunto, le numerose strutture costruite sulle costole asciutte del monumentale scheletro di torba (chiamate in lingua locale legakker) spesso direttamente a strapiombo sull’acqua, quasi impossibilmente limpida e calma. Creando in svariati casi l’apparente contraddizione in termini di un uscio di casa che, invece di avere uno zerbino, si affaccia direttamente sul molo e la barca di famiglia, unico mezzo in grado di collegare gli abitanti di queste mura alla civiltà. Visioni di una verde Venezia, per certi versi, condotta fino all’estremo dell’olandese faccenda…

La prova di navigazione fruttariana dell’intraprendente scarabeo di mare

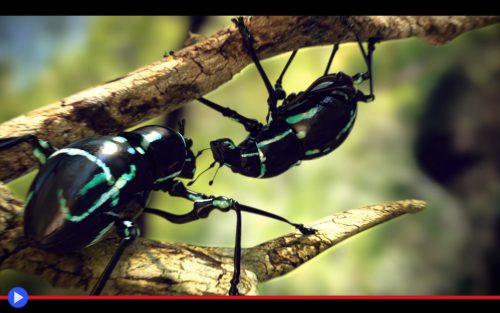

Molti di coloro che hanno visitato l’isola Orchidea e l’isola Verde a largo della costa sudorientale di Taiwan hanno avuto modo di fare la loro conoscenza, conservandone un ricordo ben impresso nella memoria. Sono gli scarabei del genus Pachyrhynchus, parte dell’immensa famiglia dei curculionidi, insetti spesso associati ad una lunga bocca a proboscide con le antenne, che disegnano una sorta di tridente parallelo al suolo detto “il rostro”. Ma l’espressione locale di un tanto variegato gruppo di creature, oltre a mancare di questa caratteristica, presenta svariate differenze con i loro parenti più o meno prossimi dei continenti eurasiatico ed americano: la colorazione metallica iridescente, piuttosto che nera, dalle molte strisce, pallini o altre figure dall’aspetto ripetuto. La dura corazza del proprio esoscheletro, tanto resistente da impedire alle lucertole insettivore di penetrare con l’impeto del proprio morso fino alla parte tenera degli esemplari adulti. E soprattutto in conseguenza di quest’ultimo aspetto, un peso eccessivo per spiccare il volo, che ha portato negli anni alla fusione delle due elitre (coperture delle ali) rendendoli delle creature del tutto incapaci di sollevarsi da terra. Il che non sarebbe tanto insolito, né significativo, se svariate specie di Pachyrhynchus non avessero anche l’abitudine di fare la loro imprevista comparsa sulle coste della Cina, in Giappone e in molte piccole nazioni isolane del Pacifico, spesso con variazioni minime se non addirittura aspetto identico ai loro colleghi disseminati nel vasto areale di appartenenza. In quale modo, dunque, dovremmo pensare che una simile creatura ha attraversato le vaste distese oceaniche per approdare su spiagge distanti?

Da lungo tempo è esistita una teoria: poiché infatti l’esemplare adulto di questo genere presenta un’interstizio cavo sotto la sua piastra dorsale, si era dimostrata in modo empirico una sua capacità innata di trattenervi all’interno una bolla d’aria, capace di garantirne il galleggiamento, anche per i 5 o 6 giorni necessari per essere trasportati a circa 400 Km di distanza dalla rapida corrente di Kuroshio, grossomodo corrispondente a quella del Golfo per l’oceano Atlantico dal nostro lato della Terra. A nessuno, fino ad ora, era però venuto in mente di mettere alla prova l’ipotesi, dando per scontato che soltanto poiché il piccolo animale “poteva” farlo, una simile impresa non avrebbe portato conseguenze nocive sulla sua continuativa sopravvivenza. Nessuno finché a Wen-San Huang del Dipartimento di Biologia dell’Università Nazionale di Chung Hsing a Taiwan, lo scorso ottobre, non venne in mente di procurarsi un certo numero di esemplari adulti di Pachyrhynchus (specie: P. jitanasaius), lasciandoli fisicamente immersi nell’acqua di mare in un’apposita vaschetta del proprio laboratorio. Con il risultato, per certi versi inaspettato, di vederli morire annegati nel giro di appena un paio di giorni. Lungi dal perdersi d’animo, a quel punto, l’intuitivo scienziato pensò di ripetere lo stesso esperimento con le larve, seguite dalle uova, dello stesso scarabeo. Scoprendo che più giovane era la creatura sottoposta a una così dura prova, tanto maggiormente poteva estendersi il suo periodo di sopravvivenza in mare. Il che fece germogliare in lui la radice, o ramo che dir si voglia, di un’alquanto rivoluzionaria idea…

Il mistero dell’Utsuro-bune: un UFO nel Giappone del 1803?

Esattamente 162 anni erano passati da quando il potente Iemitsu, nipote del primo shōgun Tokugawa, circondato dai suoi luogotenenti e assiso sullo scranno del potere nel grande castello di Edo, aveva proclamato l’editto passato alla storia come sakoku (鎖国) o del “paese incatenato”, costituito da una legge senza precedenti capace di trasformare l’intero arcipelago in una fortezza del tutto chiusa all’Occidente. Soltanto in quattro luoghi del Giappone, da quel fatidico momento, fu consentito un limitato accesso agli stranieri: il porto di Nagasaki aperto per gli Olandesi e i Cinesi, il feudo di Tsushima per i Coreani, Oshima in Hokkaido per la popolazione aborigena degli Ainu e le isole Ryūkyū (odierna prefettura di Okinawa) per il transito di merci prevalentemente cinesi. Eppure come narrato dalla cultura popolare moderna e contemporanea, vedi ad esempio l’opera dell’autore americano di romanzi James Clavell, l’ingresso accidentale o qualche volta intenzionale di stranieri non cessò mai del tutto, per l’opera di mercanti intraprendenti, malcapitati naufraghi o imprudenti missionari, pronti a rischiare d’incorrere nell’ira del bakufu (幕府 – governo centrale) o i suoi funzionari locali. Simili incontri/scontri, nell’esperienza della gente comune nata e cresciuta successivamente all’epoca del terzo shōgun, finivano per costituire dei veri e propri eventi fuori dal contesto, talvolta riportati nelle cronache locali accanto alle leggende folkloristiche di mostri, fantasmi ed altri tipi di yōkai (妖怪 – apparizioni). Testi come il Toen shōsetsu (兎園小説 – “Racconti del giardino dei conigli”) del 1825 composto da Kyokutei Bakin, contenente il resoconto scritto a 22 anni di distanza di uno dei casi più bizzarri, ed apparentemente inspiegabili, nella lunga trafila d’incidenti culturali, il cui esito e provenienza restano, ancora adesso, per lo più incerti.

Il nome della storia, nonché del principale veicolo coinvolto, è Utsuro-bune (うつろ舟) ovverosia letteralmente, “barca cava” con riferimento al misterioso oggetto che approdò, il 22 febbraio del 1803, presso le coste di

Harayadori nella provincia di Hitachi, non troppo lontano dall’omonimo villaggio di pescatori. Lasciando emergere il consenso pressoché istantaneo, tra i numerosi testimoni e curiosi accorsi sul posto, che dovesse esserci qualcosa di davvero insolito nella sua provenienza e funzione. Poiché un tale scafo, tanto per cominciare, appariva caratterizzato da un’insolita forma tonda, con la parte inferiore ricoperta di piastre metalliche e iper-tecnologiche finestre di cristallo curvo sulla sommità, che si aprivano verso un ambiente interno ricoperto da geroglifici impossibili da decifrare. All’interno vi erano provviste, una grande ciotola ricolma di tè ed un paio di coperte in materiale simile alla seta, ma diverso. Sopra le quali, notarono ben presto i primi accorsi sulla scena, sedeva la figura accovacciata di una donna.