Un antico detto celebre nel mondo delle arti marziali, recita “Non praticare cento tecniche. Ma metti in pratica per cento volte la stessa tecnica. Soltanto allora, potrai essere un maestro.” Osservazione particolarmente utile in determinate circostanze, come quella di un combattimento letale tra spadaccini: poiché se il tuo avversario, ogni volta, finirà per perdere la vita, perché mai dovresti perder tempo a diventare imprevedibile? Ed esemplificata, nello specifico, nella concezione del combattimento di spada ( 剣術 – kenjutsu) nota come iaido (居合道) consistente nel vincere il confronto con un singolo colpo. Quello vibrato, per l’appunto, durante l’estrazione della propria katana. E se io vi dicessi, adesso, che un simile processo viene messo in pratica tuttora, da persone che sulla sua infinita ripetizione, puntano in un certo senso la propria stessa sopravvivenza, per così dire, professionale?

Da un certo fondamentale punto di vista, si tratta più che altro di uno sport. Ma può andare incontro a molti diversi tipi d’interpretazione: gioco di società, passatempo per bambini… Persino ausilio allo studio pratico della letteratura, come probabilmente nacque, con una serie di regole assai diverse, al vertice di un’epoca in cui scrivere in versi rappresentava il gesto della nobiltà di corte, doverosamente incline a dar sfoggio del proprio privilegio. Ed anche, proprio dato a intendere dal suo nome attuale, una traslitterazione quasi diretta, secondo il sistema fonetico nazionale del termine olandese per “carte da gioco”, il gioco più semplice che sia possibile fare con due mazzi di carte in qualche modo simili o connesse tra di loro, disposte in fila e poi pescate in simultanea, nel tentativo di battere sul tempo il proprio avversario. Non è difficile nei fatti dare un senso alle implicazioni della scena: due persone siedono alla giapponese l’una di fronte all’altra sul tatami, con espressione drammaticamente seria e cinquanta carte da gioco ordinatamente situate in due gruppi distinti nello spazio tra le loro ginocchia. Una terza, poco distante, pesca la prima carta del suo mazzo, iniziando a declamarne con voce stentorea il contenuto; i due avversari, quindi, si lanciano in avanti, nel disperato tentativo di prendere quella corrispondente prima della loro controparte. Ciò risulta essere, nel senso maggiormente basilare, la versione competitiva del gioco noto tradizionalmente come “Cento poeti, una poesia ciascuno” (Ogura Hyakunin Isshu – 小倉百人一首) cui generalmente ci si riferisce, per semplicità espressiva, come “carte delle poesie” (Uta-Garuta – 歌ガルタ) o ancor più brevemente, karuta. Benché ovviamente, ci sia molto, molto altro da considerare: innanzi tutto la maniera in cui il lettore stesso debba possedere uno specifico addestramento e inclinazione, a leggere le proprie cento carte “da leggere” (yomifuda) con voce stentorea e particolarmente precisa, enfatica e nel tempo stesso priva d’inflessione eccessivamente prevedibile o stereotipata. Questo perché il contenuto di tali elementi d’importanza primaria altro non è, in effetti, che un componimento in versi scritto tra il nono e il dodicesimo secolo da importanti personaggi della letteratura di quel paese. Mentre i due concorrenti della partita, dal canto loro, dovranno aver memorizzato puntualmente, negli esatti 15 minuti concessi prima dell’inizio, la posizione scelta per le 25 carte dalla propria parte del proprio “campo” e quanto messo in pratica nell’altra metà dello stesso, per un totale di 50 carte “da prendere” (torifuda) recanti, ognuna, la metà finale delle stesse poesie. Avrete certamente notato, a questo punto, una disparità nei rispettivi totali: ciò in quanto, al fine di rendere la partita maggiormente interessante, ogni volta vengono schierate solo esattamente la metà delle torifuda, mentre le rimanenti 50 vengono chiamate “carte morte” e pur essendo declamate dal lettore, non sarà possibile catturarle. Dal che deriva, molto prevedibilmente, un preciso schema di rischio & ricompensa, per non parlare delle conseguenti punizioni…

sport

L’impressionante esperienza di guida di una delle più potenti Porsche mai costruite

Ecco un video che non capita di vedere tutti i giorni. La ripresa dal posto di guida dei giri effettuati dal pilota e restauratore americano d’automobili Bruce Canepa sul circuito Laguna Seca, a bordo di uno dei bolidi più importanti e significativi nell’intera storia delle corse a motore: la feroce Porsche 917K del 1970, versione perfezionata del veicolo creato dalla casa tedesca per rispondere alle nuove, meno stringenti norme entrate in vigore l’anno precedente per le gare FIA del Gruppo 4, relative a prototipi sportivi prodotti in serie per un minimo di 25 esemplari. Numero piuttosto significativo, quest’ultimo, poiché non avrebbe dovuto impedire alle compagnie automobilistiche, nonostante fossero adesso permessi motori dalle dimensioni di fino a 5.0L, di produrre mostri tecnologici eccessivamente costosi ed irraggiungibili per il mercato generalista, conservando in questo modo il principale tratto distintivo con la categoria contrapposta del gruppo 6. A meno che, e ciò ebbe a dimostrarsi un grande a meno, l’orgoglioso direttore del reparto sportivo della Porsche Ferdinand Piëch non decidesse di poter giustificare la potenziale perdita d’investimento, schierando innanzi alla sua fabbrica il numero richiesto d’improbabili creature nate dall’incontro dell’ingegneria spregiudicata e la fiducia nella visibilità che un simile progetto si sarebbe guadagnata, una volta raggiunto l’obiettivo prefissato di trionfare durante la prestigiosa 24 ore di Le Mans.

Così nacque la prima delle numerose versioni della 917, alcune valutate ai nostri giorni oltre 20 milioni di dollari, per la rarità, l’importanza storica e il prestigio percepito, di una quattro ruote destinata a superare largamente le già rosee aspettative di coloro che l’avevano portata a una tangibile realtà. E ciò benché, si narra, i risultati nei primi esperimenti in pista fossero stati tutt’altro che rassicuranti. Il veicolo destinato a sostituire la popolare e spesso vincente 908 del 1968, sul cui telaio era largamente basato, vantava infatti un insolito motore a 12 cilindri contrapposti che era sostanzialmente la combinazione di due impianti da 6, capace di generare la considerevole potenza di 520 cavalli per un peso complessivo di appena 800 Kg, grazie alle soluzioni avveniristiche adottate per il suo corpo in alluminio con pannelli in poliestere. Tale meraviglia della tecnica fu quindi inizialmente presentata al salone di Ginevra del 1969 ad un costo vertiginoso per il pubblico equivalente a quello di undici normali Porsche 911, facendo affidamento sui copiosi allori delle vittorie in pista che, la casa di Stoccarda ne era pressoché sicura, sarebbero ben presto ricaduti sul suo parabrezza così drammaticamente simile alla cabina di pilotaggio di un aereo. Un piano destinato a presentare, alquanto inaspettatamente, un “piccolo” problema: sembrava infatti che nessuno tra i diversi componenti delle squadre corse supervisionate da Piëch fosse abbastanza folle, o coraggioso, da mettersi al volante di un simile mostro delle piste, le cui caratteristiche di guidabilità e aerodinamica non risultavano assolutamente commisurate alla spregiudicata potenza del suo motore.

Raccontò a tal proposito Frank Gardner durante le interviste, uno dei due piloti australiani reclutati in tutta fretta (assieme a David Piper) pur di riuscire a iscrivere la 917 alla 6 ore di Nürburgring di quello stesso anno: “Quando arrivai in Germania, tutti coloro che avevano provato a guidare l’auto si trovavano in ospedale o a casa, ridotti a vari stadi di disperazione.” Per poi continuare nella descrizione di una scocca costruita con saldature a gas, la cui forma tendeva modificarsi durante le brusche accelerate o frenate, di cui ce n’erano parecchie, arrivando persino a far cambiare la posizione della leva del cambio dopo ciascuna singola curva. Inoltre la coda geometricamente interessante concepita per tentare di mantenere l’aderenza alle alte velocità, assieme a dei particolari alettoni mobili montati sulle sospensioni posteriori, risultava non soltanto incapace di legare a terra il mostro, ma finiva addirittura per generare una pericolosa portanza verso l’alto nei rettilinei più lunghi. Nonostante l’abilità alla guida, quindi, il duo australiano non riuscì a portare a casa di meglio che un ottavo posto dietro le solite Ford e Alfa Romeo, anche a causa della natura estremamente curvilinea del circuito, fondamentalmente inadatta alle caratteristiche della 917.

Il vecchio imbroglio del sughero nella mazza da baseball e la sua storia

Tutti ricordano Christopher Andrew Sabo, classe 1962 e battitore della terza base dei Cincinnati Reds, per un modo particolarmente gramo di concludere la sua carriera. Il triste movimento, l’infelice scelta, l’usura in campo di un astruso marchingegno. Soluzione (forse inutile) a un problema (percepito) che anche prima di un così fatidico 29 luglio del 1996, tanto era costata ad alcuni dei suoi più insigni e celebri predecessori. Giocatori di baseball, gente superstiziosa… Forse per gli antichi manierismi di uno sport composto in egual misura da gesta frenetiche e noiose attese, durante cui saper interpretare presagi, fare gesti scaramantici, masticar tabacco o chewing gum diventano strumenti utili a tenere vivida la concentrazione. Fino alla discesa di quel singolo granello della clessidra, in bilico tra infamia e gloria, durante cui la sorte dovrà scegliere se assisterci o gettarci nel fossato. La sorte, assieme a… Forza? Rapidità? Esperienza? Allenamento? E forse qualche volta, il piccolo “aiuto” fuori dallo spettro del possibile, inteso come accorgimento totalmente al di fuori del regolamento di gioco.

Fu al culmine di una partita contro gli Astros di Houston nello stadio di casa della sua squadra, quando il veterano con centinaia di partite all’attivo si mise in posizione per rispondere al lancio della sfera da parte dell’avversario impugnando il familiare strumento di difesa. Fino a quell’impatto fragoroso tra filo, cuoio e legno ricoperto dalla resina di pino, a seguito del quale fu quest’ultimo ad avere la peggio. Ora, non è particolarmente noto in questi lidi ma può capitare: le mazze da baseball si rompono di continuo durante partite professionistiche, nel corso delle quali non è consentito l’uso delle più resistenti versioni in alluminio dello stesso attrezzo. Ragion per cui nessuno riservò più di una scrollata di spalle, quando l’inserviente della squadra portò al giocatore un altro implemento dal ricco corredo trasportato in sede. Se non che alla battuta successiva, stupore, raccapriccio: un altro suono simile ad un CRACK, tale da far sospettare la probabile rottura incipiente del lungo arnese. Ma ecco che Sota, forse per non attirare eccessivamente l’attenzione, decide di usarla per un ulteriore colpo. Ed è allora, che succede il pata-TRACK: poiché la mazza questa volta si divide in senso longitudinale, ottenendo nella metafora dei stessi commentatori, la perfetta imitazione “di una pala da pizza”. Ma ciò che è peggio, caratterizzata da una scanalatura nella parte larga, all’interno della quale era stato inserito QUALCOSA. Un commissario della squadra rivale chiama l’arbitro, che a sua volta chiede un timeout. Dentro l’oggetto c’è del sughero, materiale estratto da sotto la corteccia d’albero particolarmente poroso e leggero. Lo stesso replay evidenzia, nel momento della rottura, piccoli pezzetti legnosi che volano in tutte le direzioni. Durante i successivi sette giorni di squalifica, oltre alla multa di 25.000 dollari pagata dalla sua squadra, Sabo avrebbe sempre ripetuto di non sapere nulla di quella mazza, che gli era stata prestata da un collega dopo l’imprevista rottura della sua. Ma il danno, oramai, era fatto: ecco un giocatore, per così dire CORKED, ovvero uno che “sughera” le proprie mazze. Col disonesto obiettivo di…

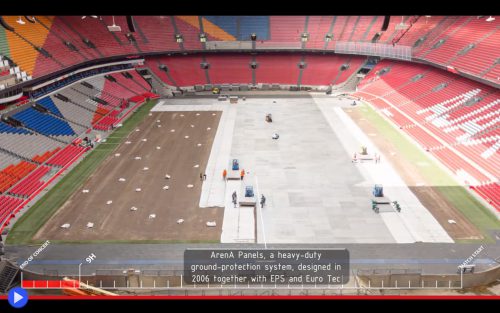

L’incredibile trasformazione di uno stadio nel giro di sole 67 ore

Un timelapse come questo, orgogliosamente pubblicato sul canale dello stadio più importante d’Olanda, sono pronto a scommettere che non l’avevate mai visto. Pubblicato l’estate scorsa ma riferita ad un evento ancora precedente, durante il quale un tale ambiente venne utilizzato, nello spazio di soli tre giorni, per una tappa del tour-revival degli U2 Joshua Tree e un’importante partita della Champions League, finita in un pareggio 2-2 tra le più celebri squadre di Nizza e la città locale. Può in effetti sussistere la più perfetta comunione d’intenti, l’obiettivo di trovarsi assieme un pomeriggio, piuttosto che a tarda sera, con lo scopo di ridare vita ad amicizie ormai dimenticate o rivivere i bei tempi della scuola o i campi di calcetto pre-adolescenziali… Eppure non è facile, secondo le precise regole del calendario, riuscire a mettere tutti d’accordo sulle condizioni di un simile incontro. Come, quando e soprattutto in quale luogo: tutti assieme al ristorante? Magari al cinema? Presso un parco pubblico del centro cittadino? Impegni di lavoro o familiari, problemi di viabilità, disponibilità di mezzi e circostanze, contribuiscono ad allontanare un simile raduno. E immaginate adesso di dover fare lo stesso per un gruppo di 68.000 anime distinte, ciascuna con le proprie preferenze, desideri e priorità. Per lungo tempo gli organizzatori per definizione, quel tipo di figure in grado di fornire grosse prospettive di guadagno, hanno cercato di pianificare negli stadi la tipologia d’eventi in grado di mettere tutti d’accordo, o quasi. Ma non c’è stato verso: c’è chi di sport, proprio non s’interessa. Ed altri che aborriscono i concerti, in quanto espressione cacofonica di un aurale susseguirsi d’emozioni, ascoltabile senza fatica dagli altoparlanti del proprio sistema Hi-Fi. Gretti gli uni, privi di ambizione i secondi, potrebbero chiamarsi vicendevolmente! Se non fosse che le due visioni possono coesistere, dietro un’adeguato impegno di tangenti metodi risolutivi.

O almeno, possono in un luogo come il Johan Cruyff col suo tetto apribile a comando, al secolo Amsterdam ArenA, principale e più moderno impianto sportivo della città nonché residenza dell’AFC Ajax, squadra dalla lunga storia e ancor più estesa lista di rivalità sportive. Terminato di costruire nell’ormai remoto 1996 a un conveniente costo equivalente a 140 milioni di euro e rinominato giusto lo scorso anno in onore del leggendario calciatore e coach Johan Cruyff (1947-2016) tra i principali fautori della corrente nota come Total Football, secondo cui un giocatore dovrebbe essere in grado di ricoprire qualsiasi ruolo nel proprio team. Stadio concepito sin da principio sulla base di un concetto sopra ogni altro, anacronistico a quei tempi: l’assoluta versatilità. Il che voleva dire, a partire dall’inaugurazione condotta il 14 agosto di quell’anno con la partecipazione della regina Beatrice in persona, che potesse transitare dallo stato di un poetico balletto con navi bidimensionali trascinate sul colossale dipinto orizzontale De Zee (Il Mare: 80 x 126 metri, tutt’ora un record senza pari) all’ordinata e semi-perfetta erba per il match inaugurale tra la squadra di casa e il Milan…Che fu vinto 3-0 da quest’ultimo, ma questa è tutta un’altra storia. Ciò mediante una serie di particolari accorgimenti, tra cui l’impiego di uno speciale sistema di pavimentazione rimovibile d’alluminio nota per l’appunto come ArenA panels, semplici e accessibili vie di fuga laterali per i materiali di supporto e soprattutto, l’impiego di organizzazioni e fornitori sempre pronti a intervenire, con il minimo preavviso, per assecondare i desideri dell’azienda di gestione Stadion Amsterdam N.V…