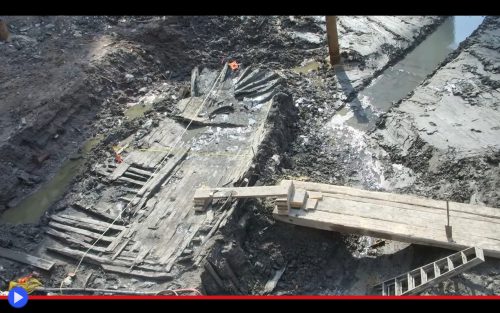

Così tanto simile ad un essere vivente riesce ad essere un moderno agglomerato urbano, come un ingombrante Leviatano di cemento e vetro, che la parte verso cui possiamo volgere lo sguardo costituisce nella pratica sostanza solamente la metà dell’equazione. Mentre uno scheletro sepolto, nascosto nel terreno stesso che ne incorpora e nasconde i segreti, si estende speculare verso l’invisibile sottosuolo. E se qualcosa accade sotto l’incombente luce dell’astro solare, conseguentemente può riflettersi al di sotto. Con conseguenze, molto spesso, assai difficili da prevedere. Non è forse proprio questa la maniera in cui dopo il terribile attentato dell’11 settembre 2001, al crollo dei palazzi da cui conseguì una significativa perdita di vite umane, il mondò cambiò per sempre e assieme ad esso, la città colpita della Grande Mela… Creando onde concentriche destinate a propagarsi nella percezione culturale del mondo, i suoi sistemi, i metodi di comunicazione. Ed anche, in quelle strade ricoperte di polvere e macerie, dove fosse logico scavare, e cosa ne potesse emergere di fronte all’indistinta percezione del senso comune. Vedi il modo in cui i mezzi pesanti dei cantieri entrarono a far parte a pieno titolo della popolazione di Manhattan per oltre un decennio, mentre con le loro benne si trovavano a varcare la membrana della superficie per com’era stata lungamente definita dall’evidenza. E verso la fine di luglio del 2010, tra la terra ed i detriti del sottosuolo, videro riemergere qualcosa di oblungo e… Legnoso. Parti, se vogliamo, di un qualcosa di eccezionalmente significativo all’interno del panorama pregresso di New York City. Niente meno che un’imbarcazione, completamente sepolta in un presumibile momento antecedente del percorso storico umano. Lungo il percorso, per essere più precisi, dell’attuale Washington Street situata dove al tempo sussisteva unicamente l’acqua ragionevolmente trasparente dell’Hudson River. Prima che l’intraprendenza degli antichi costruttori di questa svettante meraviglia urbana dei moderni non portasse, attorno alla metà del XIX secolo, ad estenderne la pianta costruendo vaste piattaforma di terra reclamata. Ovvero accumuli nell’acqua della baia di vaste quantità di materiali, rifiuti e perché no, l’occasionale imbarcazione dismessa, idonea fornitrice di massa inerte e largamente idonea ad essere riutilizzata in una simile maniera. Una situazione tanto simile a quella degli scavi archeologici che tendono a fermare tanto spesso i lavori negli antichi agglomerati d’Europa, ma che risulta di sicuro più rara nell’appropriatamente denominato Nuovo Mondo, oltre a sollevare in quel frangente il ragionevole antefatto di un complicato mistero. Che avrebbe iniziato a palesarsi con la misurazione e datazione del relitto, tali da sottolinearne una latente difficoltà di classificazione…

teorie

E se davvero le termiti fossero il motore dietro i cerchi delle fate australiani?

Creature invisibili ed onnipresenti, nascoste sotto il suolo impenetrabile della brughiera. Proprietarie del segreto labirinto dove, per un attimo di distrazione o il canto psicologico delle sirene, udibili presso allarmanti cerchi di funghetti prataioli, erano soliti smarrirsi i bambini. Poiché non c’era nulla nel vecchio folklore inglese che potesse dirsi più affascinante, ed al tempo stesso pericoloso, delle fate. Trasferendo lo scenario analizzato al territorio degli antipodi, d’altronde, popoli diversi ed un sistema di credenze derivante dall’osservazione del proprio contesto avevano creato alternative alle ragioni del mito. Per cui si pensava, con una base fortemente radicata nel bisogno, che lo spirito fondamentale del sottosuolo potesse risiedere all’interno dei brulicanti, operosi esponenti dell’ordine Blattoidea: le termiti delle cattedrali o Nasutitermes triodiae altrettanto inclini, all’insaputa di molti, alla costruzione di un diverso tipo di città sepolte. Quelle interamente al di sotto del suolo, che generazioni successive di scienziati hanno studiato ormai da decadi, in associazione ad un’annosa questione. Sto parlando, per essere maggiormente specifici, della regione di Pilbara nello stato dell’Australia Occidentale e dei suoi cerchi disegnati nel paesaggio, dalla forma assai variabile che assomiglia vagamente ad un esagono irregolare. Forme misuranti tra i 2 e i 24 metri cadauna, ben visibili per la mancanza pressoché totale di vegetazione all’interno, sostituita da un terreno particolarmente solido e per nulla permeabile da parte delle rare piogge locali. Interrogandosi sui quali l’ecologa del Centro di Ricerca Scientifico del Commonwealth, Fiona Walsh, ha pensato finalmente di fare qualcosa a cui, piuttosto stranamente, nessuno aveva mai pensato prima di questo momento: chiedere ai nativi di questi stessi luoghi, ovvero gli aborigeni, la loro opinione. Ma cosa può effettivamente offrire un popolo che ha tramandato la sua conoscenza in modo per lo più orale attraverso secoli o millenni, alla puntuale ed oggettiva ricerca scientifica moderna, avente a che vedere con qualcosa di così sterile e remoto? A quanto pare, moltissimo. O comunque abbastanza da cambiare, potenzialmente, le carte in tavola per la diatriba in oggetto. Vedi l’idea, originariamente proposta dallo studioso dei deserti Stephan Getzin dell’Università di Göttingen nel 2016, che questa particolare versione della circonferenza fatata, presente incidentalmente anche tra le sabbie del deserto della Namibia, potesse costituire l’effettiva derivazione di un fenomeno per lo più idrologico connesso alle dinamiche del clima. Conseguente dall’instaurazione di un feedback positivo nell’assorbimento dell’acqua troppo rapido nelle sabbie semi-solide non-newtoniane (Namibia) oppure impossibile da parte del suolo eccessivamente compatto (Australia) in ciascun caso agevolato proprio dalla presenza dei canali conduttivi delle radici di piante pre-esistenti…

Il misterioso parrocchetto che si aggira camminando tra i roveti delle notti australiane

Un pensiero che riemerge, la potente sensazione, come un senso che precorre o in qualche modo anticipa gli eventi. Quel sospetto evocativo, dal profondo, che un qualcosa di altamente improbabile sia, pur sempre, possibile, ovvero un dente della macchina dai multipli ingranaggi che conduce al susseguirsi delle ore. Perciò non è proprio come l’emersione di un cucù, dalla guisa del domestico orologio, preciso e inalienabile, che il suono può verificarsi al volgere dell’alba in mezzo agli appuntiti cespugli: “dee-de-dee-de” come un canto mormorato e sommesso e poi di nuovo: “de-dee-de-dee”. Poiché è imprescindibile ed intrinseco nella natura stessa degli uccelli, l’affermazione della propria stessa esistenza tramite l’impiego delle onde dello spettro udibile sapientemente modulate per i propri alati colleghi. Anche quando la capacità di passare inosservati costituisce, in ultima battuta, il proprio punto di forza principale. Ed è tanto difficile trovarlo, il Pezoporus occidentalis o cosiddetto pappagallo notturno, che per quasi 100 anni dalla sua scomparsa nel 1915, ogni singolo studioso interessato giunse alla non confutabile impressione che dovesse necessariamente essere estinto. Almeno finché nel 2007 un ranger del parco di nome Robert “Shorty” Cupitt, potando le siepi ai margini di un sentiero per gli escursionisti nel Queensland non trovò sotto le fronde il corpo tristemente decapitato di un piccolo uccello verde a strisce nere, chiaramente andato a sbattere contro una vicina recinzione fatta con il filo spinato. Che avrebbe potuto essere, ma effettivamente non rappresentava affatto, un membro delle due specie relativamente rare di P. wallicus e P. flaviventris, due dei quattro tipi di pappagalli ecologicamente inclini a camminare sul terreno mentre si procacciano il cibo, assieme al ben più grande ed altrettanto notevole kakapò (Strigops habroptila). Ma si rivelò ben presto ad un’analisi più approfondita, grazie all’esperienza dello scopritore, l’improbabile membro dalla coda più corta della sopracitata e quarta categoria, ormai da tempo rimossa dalle guide all’avifauna dell’intero continente australiano. E questo nonostante il presunto areale di tale creatura, in base all’inferenza e le casistiche pregresse, dovesse un tempo estendersi da un lato all’altro dell’arido entroterra continentale, con particolare concentrazione in presenza di macchie dell’erba spinifex del genere Triodia, pianta graminacea capace di raggiungere fino al metro d’altezza. Formando i caratteristici cespugli, dal nome di tussock, tanto densi e acuminati da contribuire a scoraggiare qualsivoglia tipo d’esplorazione da parte degli scrutatori umani. Fattore determinante, difficile negarlo, nella lunga mancanza di avvistamenti per il nostro piccolo protagonista di oggi. Il che avrebbe dato luogo, successivamente, ad una sorta di paradosso. Poiché pur non generando l’immediata corsa alla fotografia che ci si sarebbe potuti aspettare (probabilmente, in molti non credettero che la casistica documentata potesse corrispondere a verità) alcuni esperti cominciarono effettivamente ad aggirarsi tra le lande, perseguendo l’ambizioso obiettivo, finché nel maggio 2013 il naturalista John Young non riuscì a catturare un video di 17 secondi in un’altra zona rigorosamente mantenuta segreta del Queensland. In cui si vedeva un Pezoporus Occidentalis disturbato dalla sua presenza, che si aggirava saltellando in mezzo agli ostacoli del bush. Una contingenza paragonata, dalle riviste di divulgazione, a “Fotografare Elvis che cucina gli hamburger in un fast-food di periferia”…

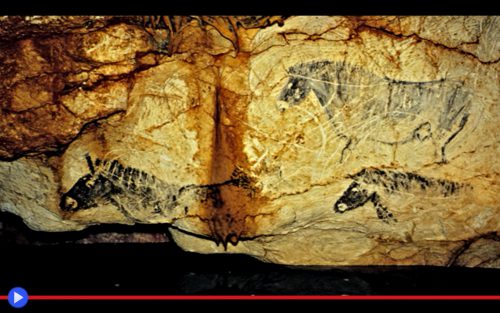

La grotta dipinta dagli uomini prima che giungesse il mare

Ogni grande avventura inizia con un primo passo, fatta eccezione per quelle, talvolta ancora più incredibili, che individuano il proprio esordio nel momento di un tuffo. Dal ponte di una barca, situata in posizione strategica, ovvero in corrispondenza di uno di quei luoghi che costituiscono il punto di contatto tra l’universo dello scibile acquisito e tutto quello che risiede oltre il suo confine, ovvero l’assoluta novità di un qualche cosa di dimenticato. Che prepotentemente torna al centro delle discussioni, grazie all’opera di un singolo e ambizioso visionario. Dopo tutto cos’è uno speleologo, esploratore delle grotte più o meno sommerse, se non il cercatore di tracce ovvero valido pioniere, capace di raggiungere sentieri assai lontani dagli acclarati limiti del senso comune. Benché persino lui sarebbe poco incline, nella maggior parte delle circostanze, a ritrovare il segno di un’antica civiltà, soprattutto se per giungere in tal posto si è dovuto immergere a più di 37 metri nelle acque salmastre che circondano un continente. E non è forse, proprio questa, una prova, ovvero il nesso dell’intera narrazione? Molte delle trattazioni relative alla grotta francese di Cosquer situata non troppo lontano dalla città costiera di Marsiglia, ne hanno fatto un’argomentazione particolarmente difficile da accantonare. In merito all’incombente innalzamento del livello dei mari. Poiché in assenza di tale fenomeno, l’unica possibile spiegazione alternativa è che tra i 27.000 e 19.000 anni prima di questa data, nell’assoluta oscurità, una rilevante quantità di uomini preistorici abbiano nuotato fin qui a rischio della propria stessa sopravvivenza. Per poi mettersi, nel poco tempo a disposizione prima dell’esaurimento dell’aria, a dipingere 200 figure parietali, tra realistiche rappresentazioni di animali come cavalli, bisonti, antilopi, cervi e felini. Oltre ad alcune figure antropomorfe con vistose caratteristiche sessuali e l’onnipresente “stencil umano” del neolitico, ovvero la sagoma di mani attorno a cui è stato spruzzato del pigmento colorato, probabilmente dalla bocca stessa del suo creatore. Esattamente il primo segno individuato, quest’ultimo, nell’ormai remoto 1991 durante una delle esplorazioni successive alla prima scoperta di Henri Cosquer, nel periodo in cui stava tentando di trovare i confini di questo mondo sommerso con l’aiuto dei fratelli belgi Bernard e Marc Van Espen. Ma poiché nessuno stato di grazia può durare per sempre, è a questo punto che le voci cominciarono a girare, raggiungendo l’orecchio di altri sommozzatori che speravano di fare la scoperta del decennio, non tutti necessariamente cauti, né abbastanza esperti da scongiurare il pericolo latente. Fino al tragico incidente datato al 9 luglio 1991 quando tre subacquei provenienti da Grenoble, sollevando accidentalmente una quantità eccessiva di sedimenti dal fondo del lungo ed inclinato tunnel d’accesso, si ritrovarono disorientati non riuscendo più ad uscire prima dell’esaurimento dell’ossigeno. Così che, dopo aver partecipato al recupero dei corpi assieme al collega Yann Gogan, i primi frequentatori della grotta non hanno altra scelta che dichiararne ufficialmente l’esistenza presso l’Ufficio degli Affari Marittimi di Marsiglia. Inizia, a questo punto, un lungo periodo di studi ed approfondimenti…