400 metri, in termini generali, non sono pochi. Ma 400 metri per far fermare due o tre tonnellate di alluminio, dotate di un carrello retrattile ed un paio di potenti motori a turboelica, ecco…. “Nessun aereo potrà mai atterrare all’ombra del vulcano Mount Scenery, punto più alto dell’intero territorio d’Olanda” era l’opinione diffusa a quei tempi, benché, 1 – L’Olanda sia piuttosto piatta e in genere, anche per questo, piena d’aeroporti e 2 – Essa risulti generalmente priva di attività freatico-magmatica capace di minacciare le condizioni per la messa in pratica del volo a motore. Punto di vista destinato a trovare una smentita, indiscutibile da chicchessia, quando l’aviatore inglese Rémy de Haenen nato da madre francese e padre olandese fece una trionfale apparizione dall’abitacolo del suo idroplano Vought-Sikorsky OS2U, appena atterrato presso la laguna di Fort Bay in quel fatidico giorno del 1946. Il che ci lascia l’opportunità di fare caso, d’altra parte, a come questa specifica parte dei Paesi Bassi non si trovi affatto in Europa, costituendo piuttosto l’isola di 13 chilometri quadrati posizionata tra le Piccole Antille e il territorio non incorporato di Puerto Rico, là dove i pirati dei Caraibi, un tempo, imperversavano dettando la loro personale interpretazione delle leggi del mare. Ma l’acqua cessa di gravare con il proprio peso e i limiti circostanziali sopra l’uomo, nel momento in cui quest’ultimo, librandosi, riesce a sollevarsi verso l’obiettivo di una meta chiaramente determinata, all’altro capo di un tragitto chiaro e funzionale allo scopo.

Un’opinione almeno in apparenza condivisa, di lì a poco, dagli stessi membri del concilio dell’isola con potere decisionale, convinti dallo stesso Haenen e l’appaltatore Jacques Deldevert che una pista d’atterraggio avrebbe potuto trovare collocazione, grazie a un ragionevole intervento paesaggistico, presso il sito di Flat Point, solida e pianeggiante sezione del territorio costituita dalla lava solidificata di una qualche eruzione in epoca non sospetta, ben presto livellata e ripulita dalla vegetazione. Così che proprio qui, entro il 9 febbraio del 1959, l’eroe straniero potesse atterrare di nuovo, questa volta a bordo di un aereo di tipo convenzionale e di fronte alla testimonianza appassionata di una parte significativa di tutti degli abitanti dell’isola di Saba. Ma l’impresa venne giudicata dal consenso pubblico, sostanzialmente, come pericolosa e inutile, portando i politici a vietarne qualsivoglia ripetizione fino al 1962. Mutevole è del resto la morale pubblica, come il soffio di quel vento che spostava innanzi le navi, così che in quell’anno fondamentale, con l’avvicinarsi delle elezioni alla carica di governatore, la questione di fornire una pista d’atterraggio per il popolo in presunta attesa diventò una questione di primo piano, entrando a far parte del programma politico di Juancho E. Irausquin, in quell’epoca ministro delle finanze delle Antille Olandesi. Così che quando il governo situato all’altro capo dell’Atlantico decise, come parte di un programma di rinnovamento per il proprio intero territorio caraibico, di stanziare la cifra non indifferente 600.000 guilders, Irasquin non poté fare altro che investire la sua parte per l’ampliamento e il perfezionamento della pista “inutile” di Flat Point. La quale ricevette, nell’ordine: un manto asfaltato totalmente pianeggiante, una piazza di parcheggio e manovra con tanto di taxiway, un eliporto e una torre di controllo in realtà facente funzioni più che altro di punto di osservazione elevato e persino un vero e proprio terminal, destinato a ricevere il nome dello stesso visionario che per primo aveva creduto in questa possibilità, l’aviatore Haenen. Fatto ironico e inaspettato, tuttavia, fu che in tutti i documenti ufficiali e i testi di decreto, a causa di un errore di battitura, tale infrastruttura fosse ad essere identificata nella sua totalità sulla base del committente Yrausquin con la lettera “Y” al posto della “I”, appellativo erroneo che porta tutt’ora. Benché nessuno abbia dimenticato, di contro, l’eccezionale contributo dato da quest’ultimo a vantaggio della vita e del turismo locale, nonostante a seguito della sua dipartita, nel 1962, sarebbe stata sua moglie a tagliare il nastro dell’aeroporto…

luoghi

Mano ferma e piè leggero sulla strada più pericolosa dell’Est Europa

Foschia e vento, ghiaccio, ghiaia, precarietà. Perfetta identità tra obiettivo e meta, scopo e intento, percorso e destinazione: questo serve, e molto altro, per giustificare la discesa entro il baratro delle profonde possibilità, fino alla porta della storia di un simile luogo. Omalo in Georgia, con la sua fortezza del XIII secolo e le alte torri ricoperte di licheni, usate un tempo come impenetrabili bastioni contro la venuta dei banditi, eserciti nemici o cercatori di fortuna provenienti dai confini del paese. O almeno i pochi, tra di loro, che si dimostrassero abbastanza intraprendenti da poter raggiungere il fondo attraverso una delle quattro gole che circondando il territorio interno della regione di Tusheti: Gometseri, Pirikiti, Chagma e Chanchakhovani. Tutte egualmente ripide, inaccessibili ed accomunate dall’odierna presenza, alquanto utile in linea di principio, di lunghe e serpeggianti strade create per gli autoveicoli dei nostri giorni. Riconoscibili in quanto tali, tra le loro caratteristiche, più che altro dall’occasionale impiego dell’asfalto, materiale utile a evitarne la disgregazione al sopraggiungere di ciascun inverno. Poiché la strettezza, quantità di curve e grado d’inclinazione parrebbero più che altro adatte a muli, ragni o altri animali dalle zampe cariche di un senso di cautela inerente. Mentre al quinto, o sesto tornante s’inizia comprendere l’effettiva natura dei piccoli “santuari” disseminati ad intervalli variabili, croci accompagnate, in ciascun caso, dalla foto e il nome di qualcuno, un’altra vittima chiamata dalle voci del vento e lo scorrere dei torrenti montani. Poiché è consigliabile prestare massima attenzione, mantenersi concentrati per quanto possibile, ma l’imprevisto, a Tusheti, resta sempre in agguato: frane improvvise, crolli dovuti all’escursione termica, l’incontro di autoveicoli incontrati in posizione sfortunata. O il semplice, quanto irrimediabile, guasto meccanico del proprio mezzo nel momento veicolare della verità. Seguìto da… riuscite a immaginarvelo?

La strada dalle multiple diramazioni, che assomiglia al caotico disegno di un bambino capriccioso sulla tela digitale di Google Maps, parte da un’altezza di 3.000 metri e discende fino ai 1.880 di Omalo stessa, capitale dell’intera regione definita come un parco naturale, benché abitata da un totale di appena 37 coraggiosi uomini e donne, di cui soltanto una parte resta in questo luogo per l’intero estendersi dei mesi invernali. La stessa connessione con la civiltà, del resto, viene meno quando il ghiaccio riesce a ricoprire quel sentiero in bilico, identificando l’unico possibile collegamento nel volo di elicotteri, utilizzati occasionalmente al fine di rifornire di vettovaglie questo luogo talvolta dimenticato. In attesa di un miglioramento delle infrastrutture, lungamente promesso, che al momento attuale sembrerebbe sempre più lontano, data l’impossibilità di ottenere il via libera dagli enti di protezione ambientale. Le diverse strade possibili fino a questo nesso di una civiltà inaccessibile quindi, da molti di coloro che la osservano dalle alte vette circostanti, presentano del resto un’ulteriore problematica al momento del ritorno, quando l’ambizioso visitatore dovrà ritrovarsi a percorrerle in salita, ovvero la maniera in cui le prestazioni di un motore automobilistico, normalmente, iniziano a degradarsi al di sopra di una certa altitudine. Richiedendo una pressione sempre più intesa sul pedale dell’acceleratore, il che a sua volta, può costituire la ragione ultima di un catastrofico, inconcepibile disastro. Va da se che per chiunque voglia affrontare una simile sfida, l’impiego di un veicolo 4×4 in ottime condizioni di manutenzione sia pressoché insostituibile allo scopo…

Ricchezza e dannazione oltre la soglia della montagna d’argento boliviana

Non c’è da restare necessariamente delusi, quando si approda presso i lidi di una seconda scelta. Sulle seconde scelte ebbero luogo alcuni dei maggiori successi della Storia, come quando gli spagnoli partirono alla ricerca dell’assolata città d’Oro, per trovarne invece una del colore, sotterraneo, della Luna… Termine sovrano al vertice della questione, umanamente fondamentale, del “Cos’è il denaro, dopo tutto?” A cui troviamo una risposta, tra le molte possibili, nell’espressione prototipica spagnola “Costa/vale un Potosi” ove quest’ultima parola, certamente d’uso non comune, viene convenzionalmente riferita a un luogo o per meglio dire, una città. Quando il celebre galeone spagnolo solcava i mari dei Caraibi, durante il corso del XVI secolo ed era in un certo senso proprio questo, il luogo in cui traeva origine la sincera cupidigia, l’egoismo e il desiderio delle ciurme dei pirati, pronti a condannare molti uomini a una morte particolarmente cruda e violenta, pur di mettere le proprie mani sopra la ricchezza transitoriamente posseduta dai loro nemici giurati, le autorità. Non meno colpevoli, dal canto loro, di essersele guadagnate grazie all’inerente spietatezza di coloro che costringono la gente, in maniera più o meno diretta, a perseguire un solo fine, spesso a discapito di tutti gli altri. Così nacque, letteralmente da un giorno all’altro nel 1543, la nuova municipalità all’origine di molti cambiamenti, all’elevazione di 4.000 metri lungo le pendici della montagna del Cerro Rico che i nativi boliviani chiamavano Quechua (“Magnifica”) e gli spagnoli, invece, [Picco della] Opulenza. Chiamata fin da subito, per l’appunto, Potosi in base alla leggenda secondo cui una “voce cavernosa” si sarebbe rivolta agli originari scopritori delle sue ricchezze nascoste, gli Inca che l’avrebbero udita in un imprecisato momento del XIV secolo, mentre gli ordinava di lasciare tutto com’era fino all’arrivo di un presunto nuovo padrone. Il quale sarebbe dunque giunto, sull’onda di un fato particolarmente gramo, grazie al resoconto dello spagnolo Diego de Huallpa, minatore in cerca di fortuna destinato a ritrovare, assieme ad essa, la letterale origine di tutti i mali.

Erano questi gli anni, e le decadi, in cui stava nascendo uno degli assi principali destinati ad influenzare l’evoluzione del concetto stesso di società, fondato sulla naturale attrazione di ogni singolo grammo d’oro e argento a partire dalle Americhe verso l’Europa, e da lì in Asia, in cambio di spezie, artigianato ed altre merci tenute in alta considerazione dai mercati Rinascimentali. In altri termini il primo vero mercato globale, fondato sul concetto di valute in grado di mantenere fisso il proprio valore di scambio grazie al prestigio degli imperi che ne coniavano e garantivano l’esistenza. E come dovremmo già sapere fin troppo bene, nessuno riusciva a farlo meglio di Filippo II di Spagna, quando il suo volto compariva assieme ai marchi del mercante sopra la superficie dell’ormai leggendario pezzo da otto, per cui l’estrazione della materia prima e il successivo conio avvenivano, caso vuole, proprio all’ombra di questo massiccio rinomato. Grazie la sudore e la fatica, mai ridotte oltre una sogli minima di sofferenza, di un’intera classe sociale sfruttata e messa ai ferri sostanziali dalle ragioni del desiderio: quella dei minatori.

Le profonde radici di Macquarie, isola che perfora la crosta terrestre

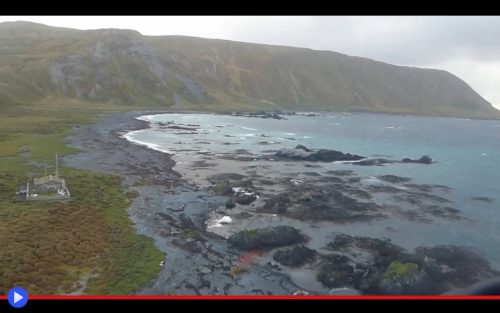

Esattamente in corrispondenza dei Cinquanta Ruggenti, latitudine superiore persino a quella di Capo Horn per forza, imprevedibilità e pericolosità dei venti, c’è un punto in cui le correnti deviano ed il flusso d’aria subisce un’improvvisa suddivisione. Tutto questo in forza di una terra emersa lunga 35 Km, la cui collocazione corrisponde grossomodo al punto intermedio tra i due continenti d’Australia e dell’Antartide, ove le foche prendono il sole, i pinguini si moltiplicano e gli uccelli migratori si fermano per riposare. Il suo nome: Macquarie, da quello del governatore del Nuovo Galles del Sud al momento della sua scoperta, nel 1810. Eppure, per una volta, non è la popolazione di questi ultimi a ricevere le principali attenzioni del mondo scientifico, benché in questi luoghi sia presente la minaccia di popolazioni di ratti e conigli portati qui due secoli fa dai cacciatori di balene. Bensì la natura geologicamente unica di questo luogo, la cui stessa formazione, per un tempo quasi equivalente, ha saputo sfidare le principali ipotesi dagli scienziati del settore. Collocata in corrispondenza della dorsale oceanica all’incontro tra le placche Indo-australiana e quella del Pacifico, l’isola sembrava totalmente priva di attività vulcanica o tellurica tale da lasciar emergere il suo suolo, di composizione lavica, oltre i 2 Km di oceano che si estende verticalmente tra il fondale e la superficie. Almeno finché non si ebbe l’occasione di scoprire, sotto lo strato di sedimenti risalenti al Miocene (23-5 milioni d’anni a questa parte) formazioni rocciose perfettamente in linea con l’aspetto dei cosiddetti basalti a cuscino, spesso associati alla formazione di un’ofiolite. Dicesi affioramento roccioso spinto dalle inusitate pressioni sotterranee, attraverso letterali migliaia di secoli, fino a materializzarsi la ove potesse, in qualche modo, raccogliere la luce dei cieli. Il che significa, in altri termini, che questo luogo è il probabile prodotto dello stesso mantello terrestre, ovvero uno dei pochi luoghi in cui è possibile osservare con i propri occhi le viscere stesse, crudelmente esposte agli elementi, della nostra Terra generatrice.

Le implicazioni di tutto questo, in prima analisi, potrebbero non risultare evidenti. Simile per composizione paesaggistica ed elevazione alla vicina Tasmania, benché totalmente priva di vegetazione ad alto fusto a causa del suo clima rigido e il continuo battere dei venti, l’isola presenta per le menti interessate l’occasione di studiare da vicino l’effettiva composizione degli strati sottostanti all’involucro geologico sopra il quale, normalmente, siamo soliti poggiare i nostri piedi. Con una varietà di tipo geologico capace di mostrare, a profondità zero, rocce normalmente rare come particolari formazioni di doleriti, troctoliti, harzburgiti, duniti e peridotiti, normalmente parte di un colonna sotterranea irraggiungibile senza l’impiego di trivelle. Il che ha giustificato, a partire dal 1997, all’iscrizione di un simile luogo all’elenco dei patrimoni naturali dell’UNESCO, anche grazie ad una rara conservazione pressoché perfetta dello spazio geologico, soprattutto causa la collocazione remota e irraggiungibile di questo luogo. Attenzione certamente non intenzionale, e d’altra parte, incapace d’estendersi all’effettiva sopravvivenza dei suoi più antichi, pennuti abitanti…