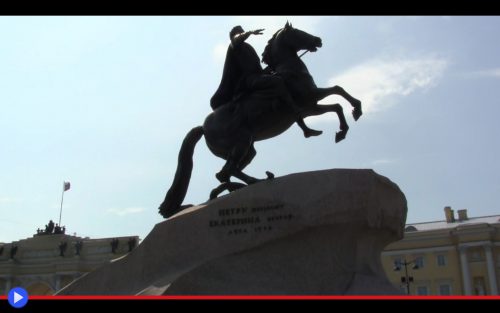

Chi ha molto dire o fare, fieramente avanzi fino a un luogo elevato: lo stesso che occupa l’antica statua equestre di Marco Aurelio, lungamente esposta in Laterano a partire dall’VIII secolo, dopo aver occupato numerosi altri luoghi per oltre un millennio, nei diversi quartieri della città di Roma. Un destino che, molto probabilmente, non potrà mai toccare alla scultura concettualmente simile che oggi campeggia nel centro della piazza del Senato a San Pietroburgo, la città costruita per la volontà di un successivo Cesare ed a lui dedicata, tanto distante nel corso serpeggiante dei secoli da essersi trovato attribuito una versione traslitterata dello stesso appellativo: zar. Questo poiché uomo e cavallo, costruiti nello stesso materiale bronzeo, costituiscono un tutt’uno inscindibile anche con l’orpello inamovibile per definizione. Quel macigno dal peso impressionante di oltre 1500 tonnellate, costituente il piedistallo alto 7 metri da cui campeggiano, a loro volta, gli ulteriori 6 della statua del sovrano. Uno di quei lavori tanto eccezionali da trovarsi normalmente avvolti dalle nebbie tenebrose del mistero, se non fosse come nel presente caso possieda, nei fatti, un preciso contesto socio-politico e una data; quelli in cui la neo-imperatrice Caterina II, 3 anni dopo aver assunto il potere nel 1762 con il colpo di stato che aveva guidato contro il marito e sovrano Pietro III, trovò un modo potenzialmente funzionale a legittimare la sua presa salda sui sistemi di potere della nazione. Scegliendo di farlo, tra i diversi approcci a sua disposizione, proprio costruendo un monumento che potesse attraversare integro il passaggio delle Ere, indicando nel contempo a tutti chi sarebbe stato l’illuminato ispiratore del suo buon governo futuro. Così che per farlo, fece venire fino alla sua capitale la figura a volte controversa del celebrato scultore francese Étienne Maurice Falconet, ma si preoccupò anche di far disporre un “qualcosa” che potesse rendere la sua opera davvero immortale. L’oggetto fuori dal contesto era chiamato “pietra del fulmine” a causa della spaccatura nella sua parte superiore, che si riteneva fosse venuta a crearsi per l’impatto di una scarica elettrica durante un temporale. Una letterale piccola montagna di granito di Rapakivi, situata verso il golfo di Finlandia nella zona fuori dalle mura di Lakhta, del tipo che normalmente veniva fatto a pezzi per costruire i fregi e gli ornamenti di un’intera dimora signorile, se non che la prestigiosa erede del potere temporale russo aveva piani ben diversi per questo ponderoso dono della natura: “Prendetelo e spostatelo, così com’è. Sia questo il piedistallo della nostra opera immortale.” Ci sarebbe voluto del tempo, ovviamente. E fu proprio tale scelta la principale ragione per cui ben 14 estati sarebbero state necessarie, affinché la statua equestre dell’insigne predecessore trovasse finalmente posto al centro dello spazio che era stato riservato alla sua regale imponenza. Ma l’imperatrice sapeva circondarsi di sapienti consiglieri e fu così che in quel particolare frangente poté contare sull’ingegno del tenente colonnello dell’Esercito Russo originario dell’isola di Cefalonia, Marinos Carburis. Il quale sviluppando un particolare metodo per sollevare la pietra dalla nuda terra della patria d’adozione, diede l’ordine di muoverla in inverno, sfruttando l’inerente scivolosità del ghiaccio e della neve, in aggiunta alla sua specifica invenzione di una slitta di metallo sostenuta da una sorta di rudimentali cuscinetti a sfera. Per poi caricarla su una chiatta, sostenuta a sua volta da due navi da guerra, per compiere il tragitto fino all’iconica foce del fiume Neva. Espedienti tanto validi, e risolutivi, che l’impresa poté essere compiuta con il solo uso di argani e la dedizione di parecchie centinaia di uomini, senza far ricorso all’energia potenzialmente fornita da povere creature bovine o altri animali, sottomessi al pesante giogo di una simile ambizione. Quella di una città intera, che ormai tratteneva il fiato per vedere l’opera compiuta. Era già il 1775, quindi, quando la produzione della statua entrò nel suo momento più delicato…

sovrani

Il canto millenario che riecheggia nelle grotte di Barabar

Oggetti fuori dal contesto che sembrerebbero ricollegarsi, in qualche maniera, a circostanze sovrannaturali o extraterrestri. Immaginate, a tal proposito, di fare il vostro ingresso in un ambiente sotterraneo, passando attraverso una porta in pietra finemente decorata concepita per riprendere lo stile decorativo dei templi lignei dedicati agli antichi Dei. Per trovarvi in un ambiente, vasto e quadrangolare, le cui splendenti superfici paiono la conseguenza diretta di un qualche processo di lavorazione della società industrializzata contemporanea. Dando nel complesso l’impressione ineluttabile di trovarsi all’interno di un bunker contro i bombardamenti aerei, frutto di un problema totalmente anacronistico per l’epoca in cui tale luogo venne posto in essere. Per ragioni, ahimé, largamente dimenticate…

Tra le tecnologie caratteristiche dell’India classica durante l’intero corso dell’Impero Maurya (325 – 185 a.C.) una in particolare si è dimostrata effettivamente in grado di lasciare tracce durature fino all’epoca odierna: la perfetta lucidatura delle superfici di pietra, ottenuta mediante approcci straordinariamente efficaci. Che si sia trattato dello strofinamento di pelli d’animali o sabbia, di una combinazione delle due cose o ancora la cesellatura di uno strato applicato preventivamente di arenaria ed ematite, l’effetto finale altamente riconoscibile può essere facilmente ammirato nelle svettanti colonne di Ashoka il Prediletto degli Dei (regno: 268 – 232), sovrano che aveva l’abitudine di far incidere i suoi editti nei quattro angoli del regno, sfruttando l’alta visibilità concessa da tali notevoli monumenti. Nipote del fondatore della dinastia Chandragupta e celebre per la sua politica di tolleranza religiosa, questa figura di conquistatore e legislatore tra i più importanti nella storia del suo paese viene largamente lodato con epigrafi, tuttavia, anche in un luogo più lontano dalla luce risplendente del sole indiano: le cosiddette grotte di Barabar o Marabar che dir si voglia, se volessimo seguire la traslitterazione volutamente modificata nell’importante romanzo sul colonialismo inglese Passage to India (E. M. Forster – 1924) che ne faceva un punto chiave della sua trama. Questo luogo che Ashoka concesse in dono, probabilmente durante la parte finale del suo regno, alla setta di asceti degli Ajivika, noti polemisti avversi alle religioni dominanti di Buddhismo e Jainismo, che credevano nell’assenza di divinità e il destino ineluttabile di ogni creatura. Per cui tale lascito architettonico, tra le poche testimonianze sopravvissute all’esaurirsi della loro esistenza, costituiva il luogo di culto principale ed un probabile segno di prestigio, date le eccezionali caratteristiche del territorio di partenza privo di termini di paragone. Collocate nello stato settentrionale di Bihar, grossomodo tra le due città di Gaya e Patna, lo scenario si presenta infatti fin da subito come l’eccezionale risultanza di una serie di giganteschi macigni enormi disseminati in giro da un’antica catastrofe o gigante, alcuni dei quali risultano, ad un’analisi più approfondita, caratterizzati da queste aperture geometriche chiaramente frutto della mano umana. Non tutte, ad ogni modo, sembrerebbero essere state create uguali…

La storia del Camerun raccontata da un ragno tra le spire del serpente sacro

Attraversando in macchina la città un tempo fortificata di Foumban, nell’entroterra settentrionale del Camerun, sarebbe difficile non notare almeno due notevoli edifici: il primo è il palazzo del grande sultano Ibrahim Njoya (1860-1933) costruito sul modello di uno chateu europeo a tre piani, con abbaini, due livelli di portici e diverse torri dalla forma a barile, un oggetto che chiunque sarebbe pronto a definire “fuori dal contesto” nel cuore dell’Africa Nera. Se non ci fosse ad appena una manciata di metri di distanza, a far da termine di paragone, la più improbabile struttura con la forma di un aracnide gigante, circondato da quelli che potrebbero sembrare ad un primo sguardo una coppia di serpenti. Ma che ad un’analisi più approfondita (e debita preparazione antropologica) si rivelano in effetti rappresentare il celebre Ngnwe peh tu, mitologica vipera a due teste che come Mfon Mbuembue, sovrano del XIX secolo che la pose nel proprio emblema, seppe combattere su due fronti allo stesso tempo, indifferente al numero e la possenza dei suoi nemici. Emblema contenente per l’appunto anche un ragno dalle dimensioni tutt’altro che indifferente, in grado di funzionare da tramite tra la terra e il cielo, grazie alla valenza mistica della sua ragnatela. Così le autorità nazionali possibilmente nella persona dell’attuale sultano Ibrahim Mbombo Njoya, hanno decretato in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni (il museo veniva definito soltanto un progetto fino al recente 2016) di dare non soltanto forma fisica all’emblema reale, ma trasformarlo in una vera e propria struttura dotata di due porte da usare per custodire i molti tesori e testimonianze dell’articolata storia di questa dinastia. Simbolo dall’aspetto vagamente egizio che compare anche sul cancello della proprietà e ricorre in diverse circostanze, in quanto fondamentale punto d’incontro culturale dei popoli dell’antica capitale.

Re Ibrahim Mbouombouo Njoya, 17° sovrano di una lunga dinastia e restauratore di quanto era stato usurpato nei confronti dei discendenti di suo nonno, successivamente a una grave sconfitta in battaglia contro il popolo degli Nso, costituisce nello specifico una di quelle figure che accentrano su di se un importante periodo di rivalsa per il proprio popolo, con la creazione, tra le altre cose, di un moderno sistema di struttura sillabico della lingua Bamun, una macchina per macinare il grano e un nuovo tipo di religione, per la prima volta capace di coniugare elementi mutuati dal Cristianesimo e l’Islam, a cui si era convertito nel 1916. Essendosi quindi dichiarato amico delle autorità coloniali tedesche, fu lui ad impiegarne i soldati come alleati, per sconfiggere gli Nso e recuperare la testa di suo padre, un importante passaggio verso l’acquisizione e mantenimento di un adeguato grado d’egemonia nazionale. Senza mai abbandonare, tuttavia, quella che era stata l’identità originaria facente parte della sua educazione, arrivando a fare della sua Foumban un centro fondamentale delle arti e l’artigianato del Camerun, mentre accresceva sensibilmente la propria notevole collezione personale di opere e reperti. Al punto che, in epoca recente, l’importante destinazione turistica del suo palazzo, decorato con una statua equestre del sovrano, giudicò di dover disporre di una nuova area espositiva su un’area di 7300 metri quadri e un diametro della struttura principale stimabile sui 35, per cui la scelta estetica ricadde su un qualcosa di così straordinariamente d’impatto, da far pensare quasi subito una mente impreparata agli arredi architettonici di un Luna Park. Eppure sarebbe un errore attribuire una simile struttura, dal così profondo significato culturale, al solo bisogno di catturare l’attenzione dei visitatori…

L’antica tomba giapponese che potrebbe contenere la piramide di Giza

Forma geometrica perfetta in mezzo al mare di edifici, spazio definito, al tempo, con un obiettivo ben preciso. Che nessuno, da quel fatidico momento, avrebbe mai tentato di rimpiazzare: non è semplicemente possibile sopravvalutare l’aspetto invidiabile, e quasi surreale, di Central Park all’interno delle foto satellitari dell’isola di Manhattan a New York. Poiché persino la maggiore forma tentacolare e quasi biologicamente riproducibile del moderno agglomerato urbano, la metropoli, non può fare a meno di rispettare i limiti creati dai propri predecessori, siano questi vecchi di un secolo o magari un paio di millenni. Molti tendono a trascurare, d’altronde, come le due più grandi piramidi dell’Antico Regno non siano in effetti per nulla distanti dalla zona a maggiore intensità urbana dell’odierna capitale Il Cairo. Ed ogni scena con gli esploratori che raggiungono quei luoghi a dorso di cammello, procedendo molte ore nel deserto, siano soltanto una drammatizzazione fittizia ormai fortemente radicata nella cultura di massa globalizzata. E sapete cosa, invece, non lo è? La tomba a tumulo con la forma a buco della serratura del 16° imperatore Nintoku, costruita tra il III e VI secolo dove oggi sorge una città di 828.000 abitanti e che oggi ne costituisce, in proporzione, un’area verde paragonabile a Central Park.

Sto parlando nello specifico della città giapponese di Sakai, situata nella prefettura di Osaka nella parte centro meridionale della lunga isola principale di Honshu, in perfetta corrispondenza geografica con quello che un tempo aveva costituito il centro politico ed economico della cosiddetta civiltà Kofun. Durata un periodo che si estese dal 300 al 538 d.C. e fatto corrispondere generalmente ai primi due secoli d’egemonia da parte della classe regnante del clan Yamato, che avrebbe posto le basi della presente e futura cultura di quel paese, benché la datazione dei singoli eventi e riforme resti per lo più nebulosa. Ciò che invece conosciamo molto bene, in merito a questi antichi abitanti dell’arcipelago d’Oriente, sono le loro usanze funerarie e commemorative dei personaggi più influenti, giunti a noi attraverso la particolare creazione architettonica che di suo conto, da il nome all’intero periodo storico rilevante. Una tomba Kofun (古墳 – letteralmente, antico tumulo) costituisce infatti la realizzazione di un perfetto monumento in grado di attraversare ragionevolmente integro le Ere, spesso utilizzato per contenere, assieme al corpo del defunto, una straordinaria collezione di oggetti votivi. Tesori caratterizzati, in larga parte, dalla credenza che fosse possibile trovare ad aspettarci nell’Oltretomba tutti quegli oggetti che, in maniera simbolica, erano stati sepolti assieme a noi, dando vita alla pratica artistica e creativa degli haniwa (埴輪 – cilindri di terracotta) ovvero rappresentazioni in tale materiale di soldati, cavalli, abitazioni ed altri beni terreni. Creando collezioni tanto numerose da richiedere, in talune circostanze, tumuli di dimensioni sempre maggiori e nessuno grande quanto, per l’appunto, quello straordinariamente imponente dell’Imperatore. Il Daisenryō Kofun (大仙陵古墳) tomba più estesa del Giappone e del mondo, misura quindi 166 acri di estensione, con un’altezza su tre livelli di 35 metri rispetto al territorio circostante. Pur raggiungendo appena un quarto dell’elevazione della Grande Piramide, quindi, esso vanta una capienza complessiva di molto superiore, potendo contenere integralmente l’intero ammontare dei suoi materiali di costruzione. Una caratteristica orgogliosamente messa in evidenza presso il museo cittadino, dove un modello della tomba è sovrastato dalla forma trasparente del grande monumento egizio, mostrando un chiaro raffronto delle rispettive dimensioni. Il che, del resto, contribuisce ben poco nell’aiutarci a contestualizzare l’effettivo contesto storico, caratteristiche desiderabili e premesse che avrebbero portato alla costruzione di un simile complesso spropositato…