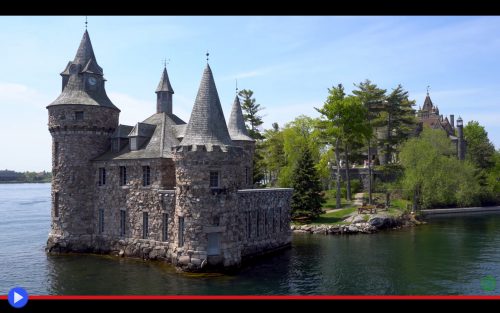

Con il drenaggio del Mare di Champlain, una vasta massa d’acqua salmastra situata nell’odierna zona centrale del Canada, un lungo e profondo fiume venne scavato dalla forza dell’erosione per 3.058 chilometri, fino all’intero stato americano del Michigan e quello di New York. Circa 12.000 anni dopo, a seguito della guerra dei sette anni combattuta tra francesi ed inglesi (1756-1763) venne ritenuto equo disegnare un’importante linea di demarcazione in corrispondenza di questo corso d’acqua, nel frattempo ri-battezzato con il nome di St. Lawrence (rispetto alla pletora di complicate sillabe impiegate dalle diverse tribù dei nativi). Il che avrebbe portato, in un caso estremamente raro nella storia delle cartine geografiche, alla suddivisione più o meno equa di un’intero arcipelago d’isole. Quelle che emergevano, a intervalli ineguali, lungo il flusso delle acque defluite dalla regione dei Grandi Laghi, tramite il collegamento diretto ai margini dell’Ontario. Talmente tante, e così diversificate per ampiezza, usabilità e condizioni, da aver portato al nome di Thousand Isles (Mille Isole) assieme alla necessità di un codice ben preciso. Secondo cui determinate caratteristiche dovrebbero condizionare l’elevazione di una terra emersa a qualcosa di più di un semplice “scoglio” o “pietra”: la capacità di restare al di sopra del livello delle acque per l’intero anno ed una solidità sufficiente a supportare un minimo di due alberi. Obiettivi largamente superati dalla più grande di tutte, l’isola di Wellesley, con un resort metodista, l’hotel omonimo, tre campi da golf, un porticciolo, due parchi ed una celebre gelateria. Benché nel quadro generale offerto dal panorama locale, non sia sempre o necessariamente tale promontorio a rimanere maggiormente impresso, una prerogativa maggiormente attribuibile ad uno qualsiasi dei numerosi castelli, magioni e ad avite dimore costruite sopra spazi simili lungo l’estendersi del grande flusso fluviale. Già, perché caratteristica di questo luogo necessariamente in bilico tra due nazioni, fu all’inizio del secolo scorso quella di aver costituito un rifugio per i ricchi industriali ed uomini d’affari delle metropoli limitrofe, che qui costruirono facendo sfogo della loro spropositata ricchezza. Personaggi come George Boldt, all’epoca general manager della catena d’accoglienza Waltdorf Astoria, che dopo aver trascorso sette estati memorabili nella casa di famiglia sull’isola di Hart, pensò d’investire cifre copiose nel suo significativo ampliamento, fino alla creazione di un qualcosa di assolutamente spettacolare. 15 milioni di dollari, per essere più precisi, trasformati nei 6 piani del castello destinato a ricevere in eredità il suo nome, benché fosse stato concepito originariamente come un pegno dell’amore del suo committente per la moglie, Louise Kehrer Boldt. Che morì improvvisamente e inaspettatamente quattro anni dopo l’inizio dei lavori, nel 1904, portando il devoto consorte ad abbandonare il luogo della loro serena convivenza futura, già finemente ornato con numerose sculture di cuori ed altre romantiche decorazioni. Lasciandolo in balia per 73 anni d’intemperie, vandali ed incurie, finché nel 1977 l’autorità locale del Thousand Isles Bridge non l’acquistò dai suoi eredi per la cifra simbolica di un dollaro, iniziando le laboriose opere di restauro. Che ne avrebbero fatto, inevitabilmente, una delle principali attrazioni turistiche della regione, oltre ad un sito preferito da innumerevoli coppie per le foto dei loro matrimoni…

Squalo a squalo vede l’occhio, fluorescente. E una catena che l’avvolge strettamente

La vasca ben illuminata con la luce azzurra dell’acquario era esposta in una grande sala, con lo spazio per girarvi attorno agevolmente. Bassa e rettangolare, difficilmente superava l’altezza della vita degli addetti alla manutenzione e per quanto riguardava i bambini, era comunque possibile affacciarsi dall’altezza del petto per scrutarvi dentro dall’alto… E non solo. “Avanti, accarezzateli pure.” Disse la guida assegnata al loro gruppo, sorridendo all’indirizzo dell’insegnante. Quindi volse lo sguardo alle affusolate forme che vagavano al di sotto del pelo della superficie: “…Non mordono.” Titubando lievemente, il gruppo dei più coraggiosi fece un passo sotto la diffusa luce della lampada a infrarossi. Ed il capo meno timido, l’organizzatore di una vasta quantità di scorribande in giro per la scuola, immerse la sua mano per accarezzare la creatura all’interno. Che non era, come si potrebbe essere indotti a pensare, un grasso e variopinto esempio di koi, bensì la freccia lanceolata del carnivoro per assoluta definizione: un pesce lungo circa 36 centimetri, la bocca semi-aperta ad aspettare la sua ricompensa. Squalo delle circostanze e squalo sotto ogni punto di vista rilevante, che brillava tenuamente come una soave apparizione degli abissi marini. Assieme a sei dei suoi compagni, ciascuno riconoscibile dalla particolare configurazione delle macchie sopra il dorso, elegantemente inanellate l’una all’altra. Avvicinandosi e sostando sotto l’amichevole contatto di quella mano, il pinnuto nuotatore si fermò a guardarlo dritto in volto coi suoi occhi tondeggianti e spalancati. Soltanto in seguito, l’alunno avrebbe detto agli altri di aver percepito chiaramente con l’orecchio della mente il familiare suono: “Meow!”

Il chain catshark (squalo gatto incatenato, a causa della sua livrea caratteristica) o Scyliorhinus retifer dell’Atlantico Settentrionale viene in effetti così chiamato per la configurazione del suo muso ma anche l’indole mansueta e timida che lo caratterizza, sia in cattività che nei rari casi d’incontro con gli umani nei suoi effettivi habitat d’appartenenza. Episodi tutt’altro che scontati, vista la profondità ideale della specie che si aggira tra i 70 e 500 metri, dove è solito nascondersi presso il fondale sfruttando gli elementi discontinui come asperità, anemoni o relitti di navi. Da cui si scosta quotidianamente per andare a caccia, delle prede in genere rappresentate da pesci più piccoli, vermi policheti e crostacei di varia natura. E nelle più salienti circostanze che ricorrono a partire dal raggiungimento dell’età riproduttiva e lo sviluppo degli pterigopodi prensili nel maschio, al fine di trovare la perfetta controparte verso cui manifestare tutto il proprio naturale desiderio di produrre una prole. Il che presume, prima di ogni cosa, che i due spasimanti riescano effettivamente a trovarsi, fattore tutt’altro che scontato nelle vastità profonde degli oscuri abissi marini. Così che proprio a tal fine, riesce a fare la sua parte un’intrigante idea evolutiva: la biofluerescenza che caratterizza le creature, grazie all’uso di un pigmento sulla loro pelle ricoperta di dentelli ruvidi, capace d’immagazzinare ogni minima fonte di luce e trasformarla in un caratteristico colore verde, caratterizzato da una tenue dose di brillantezza. Ad accorgersene sono stati, alquanto tardivamente, gli autori di uno studio del 2016 (David F. Gruber, Ellis R. Loew et al.) che pensarono di andare oltre, al fine di tentare di scoprire COME esattamente questi squali potessero vedersi l’un l’altro…

I nuovi social sono una risorsa anche per la rivisitazione del cinema wuxia cinese

In bilico sul bordo esterno di un mondo ed una società che vanno verso l’auto-annientamento, i seguaci dell’antico codice continuano a considerare i meriti di un comportamento retto e indifferente alle ingiustizie e semplificazioni: essi sono gli yóuxiá (遊俠, – eroi itineranti) che col filo della loro spada, o la testa del bastone, o ancora la semplice punta acciaiosa delle sue dita, sono soliti intervenire al fine di correggere le deviazioni dalla ragionevolezza dall’innata empatia umana. Torti ed omicidi, corruzione dei funzionari governativi, furti ai danni di chi aveva la necessità o minacce armate nei confronti dei buoni amministratori… Tutte situazioni in cui ogni cosa sembrò perduta, finché il misterioso viaggiatore non si presentò all’estremità finale del suo cammino, rivelando tutta la potenza risolutiva che deriva dall’applicazione quotidiana delle tecniche e gli addestramenti delle arti marziali. Un viaggio di scoperta fondamentalmente differente dal nostro bildungsroman, poiché ruota attorno ad un protagonista che ha già raggiunto l’apice della propria formazione, mentre si utilizza il punto di vista della gente comune per accrescere la portata della sua leggenda. Uomini e donne come appare il giovane filmmaker del Sichuan, Zhu Xian, nella sua ultima creazione ispirata al repertorio della cinematografia e narrativa più esportate dal Paese di Mezzo verso l’Occidente, mentre viaggia all’interno della cupa quanto imprescindibile ambientazione della foresta di bambù. Un luogo tipico del jianghu (江湖 – fiumi e laghi) tipico scenario vagamente fantastico impiegato come sfondo per il rilevante genere, liberamente tratto dall’ambientazione storica di un non meglio definito “Medioevo cinese”. Lontano dai centri abitati ed ogni tentennante tentativo di far rispettare la legge, così da costituire il luogo ideale per imboscate, conflitti all’ultimo sangue ed ogni sorta di altro ostacolo difficilmente aggirabile senza ricorrere all’impiego delle proprie caratteristiche variabilmente sopra l’umano. Specie quando l’aggressore in questione, il qui presente collega creativo Feng Wangyun, si presenta alleggerito dal gravoso peso gravitazionale mentre balza giù roteando come un elicottero, coperto dal cappello conico di paglia che noi ben sappiamo essere predestinato a diventare un proiettile ancor più letale di un missile cruise. Da qui l’impiego dei necessari e imprescindibili artifici, tra cui decollare agevolmente dal suolo ingombro del sottobosco, sdoppiandosi nei cloni magici che vogliono simboleggiare un qualche tipo d’imperscrutabile mossa speciale. Seguita da uno scambio di colpi tanto ineffabile e perfetto da ricordare grandi classici internazionali, come la Tigre e il Dragone (2000) o Hero (2002). Di un’epoca in cui per essere dei portavoce di questo particolare campo espressivo, serviva ancora conoscerle davvero, le arti marziali…

Le molte risorse inaspettate del Crusader, ultimo aereo che andava a caccia coi suoi cannoni

Si tratta di una storia ripetuta più volte nei trascorsi dell’aviazione americana, con un particolare senso di umiltà e reverenza nei confronti della possibilità di diventarne il prossimo protagonista. Come una sorta di monito, verso l’evenienza di commettere lo stesso errore per riuscire, auspicabilmente, a raccontarlo. Eppure nonostante ciò, illustrativa di un certo senso di giustificata fiducia, nei confronti dell’ingegneria applicata alla progettazione di un aeroplano eccellente. Affidabile e capace di cavarsela in svariate situazioni limite, come le svariate volte durante la guerra del Vietnam in cui un Vought F-8 Crusader ebbe modo di tornare alla base nonostante i danni riportati in combattimento. Oppure tutte quelle, ancor più deleterie, in cui il pilota di turno saltò a piè pari una delle voci che potremmo giudicare come Fondamentali nel novero della sua checklist di decollo. Qualcosa di assolutamente tangente, come “girare la manopola che controlla l’abbassamento delle ali”, ma soltanto al completamento delle suo tragitto tra i viali della base o sull’angusto ponte di una portaerei. E dopo tutto, come biasimarlo? Si tratta di un passaggio da compiere all’ultimo momento ed a tutti è capitato di distrarsi almeno una volta nello svolgimento delle proprie mansioni professionali. D’altra parte, sarebbe assolutamente lecito aspettarsi di andare incontro a conseguenze particolarmente deleterie in siffatte circostanze, non potendo far altro che eiettarsi con il seggiolino e una breve preghiera di poter assistere all’alba di un altro giorno. Se non che in almeno due casi celebri e documentati, il primo presso l’aeroporto di Capodichino a Napoli, ed il secondo nel campo di volo a Miramar, San Diego, gli eventi collegati a questo aereo ebbero modo di prendere una piega totalmente all’opposto. Col protagonista della vicenda non soltanto in grado di decollare agevolmente, nonostante la significativa riduzione della sua portanza ma persino manovrare (con qualche difficoltà) fino all’allineamento per il ritorno sulla pista. Ed appoggiare il carrello di un aereo sano e salvo nuovamente sul terreno, ringraziando lungamente la benevolenza degli Dei del cielo.

Ridondanza delle facoltà è per questo la parola d’ordine, nella particolare configurazione aerodinamica del velivolo notoriamente soprannominato come the last gunfighter, per il suo impiego ideale nell’intercettazione di nemici ad alta quota facendo uso primariamente dei cannoni automatici di bordo, quattro potenti Colt Mk 12 da 20 mm di calibro. Montati ai lati della fusoliera lunga ben 17 metri, ovvero abbastanza perché un atterraggio di tipo convenzionale rischiasse di urtare il suolo col motore situato nella parte posteriore, un singolo Pratt & Whitney J-57-P-12, poi sostituito con il più potente J-57-P-20. Ragione valida per l’inclusione tra le sue caratteristiche di un’originale accorgimento, consistente nella cosiddetta ala ad assetto variabile: un dispositivo idraulico capace di sollevarla ruotandola di esattamente 7 gradi. Abbastanza da aumentare la capacità di stare in aria a bassa velocità, ma anche e soprattutto massimizzare la visibilità per il pilota permettendo di tenere la cabina orientata verso il terreno. Non certo l’unica, né maggiormente degna di nota, tra le doti di questo bolide d’acciaio dal notevole successo operativo…