Cinque milioni di dollari sono una bella cifra, per qualsiasi privato cittadino, da investire nell’acquisto di un appartamento di lusso in uno dei più nuovi ed attraenti grattacieli della città del Golden Gate. Uno dei centri urbani più esteticamente attraenti della Costa Ovest ed invero, gli interi Stati Uniti, dal 2009 impreziosito ulteriormente da questa notevole creazione dello studio Handel Architects, costruito in base ai migliori crismi operativi del tardo Modernismo. Difficile immaginare perciò l’immediata reazione di personaggi del calibro del giocatore di baseball Hunter Pence, l’ex-quarterback Joe Montana e il magnate di Silicon Valley Tom Perkins alla ricezione della loro più fatidica E-Mail dell’anno 2016, in cui la Millennium Partners, società amministratrice dell’omonima “torre” di 58 piani e 184 metri ad uso per lo più residenziale, li aggiornava in merito ad un piccolo problema emerso con il loro acquisto maggiormente significativo degli ultimi anni: il grattacielo era sprofondato di un totale di 16 cm, sviluppando un’inclinazione totale di 15 in corrispondenza del suo ultimo piano. Ma non c’era assolutamente niente di cui preoccuparsi: salvo imprevisti, si trattava di un processo lento e facile da misurare, per cui un efficace piano di compensazione sarebbe stato implementato in tempo utile ed al di là di ogni possibile margine d’errore. La situazione nel suo complesso, tutto considerato, appariva tuttavia caratterizzata da una sostanziale mancanza di chiarezza: per quale ragione un problema simile era stato impossibile da prevedere? O in realtà qualcuno aveva saputo o sospettato il suo verificarsi, decidendo nondimeno di andare avanti con la vendita di appartamenti per un guadagno totale di circa 750 milioni di dollari? Corrispondenti ad un guadagno del 25% sui 600 milioni spesi fino a quel momento nella costruzione, anche senza considerare i guadagni ricorrenti derivanti dal ristorante interno e le altre amenità tipiche di un lussuoso edificio del XXI secolo, tra cui palestra, lounge con concierge privato e cantina dei vini. Lungi dall’essere una malcapitata vittima d’inappropriate circostanze, la compagnia di sviluppo si sarebbe trovata entro il 2017 al centro di un’investigazione approfondita da parte dell’amministrazione cittadina, che avrebbe trovato alcuni chiari segni di deperimento, tra cui crepe nell’asfalto della strada e discontinuità nei pavimenti a diversi livelli. L’accesso ad uno degli ascensori del parcheggio sotterraneo dovette inoltre essere inibito. Pur dovendo ammettere, nonostante tutto, che la situazione non era (ancora) sufficientemente grave da dover togliere l’abitabilità all’edificio. L’anno successivo, in una domenica di settembre, qualcosa sembrò smentirli: un forte rumore preannunciò la lunga crepa comparsa in una delle finestre al 36°, idealmente costruita in modo tale da poter resistere alla forza di un uragano. Come ampiamente prevedibile nel contesto dei tempi moderni e particolarmente entro il territorio dei litigiosi Stati Uniti, un episodio simile avrebbe contribuito ad incrementare il numero di cause legali, in parte già avviate dal marzo dell’anno precedente: da parte di un’associazione dei condomini verso l’architetto Handel, lo studio ingegneristico DeSimone e gli appaltatori Webcor; per conto dell’ufficio del sindaco nei confronti dell’intera Millennium Partners; e alquanto inaspettatamente, per volere di quest’ultima contro il vicino cantiere recentemente ultimato del Transbay Transit Center, l’avveniristico terminal degli autobus/spazio per eventi con parco pubblico sul tetto che pur trovandosi alle prese con lo stesso suolo infido della baia di San Francisco, aveva posizionato a loro dire il basamento senza particolare attenzione alla compattezza del sostrato antistante. Una strategia più o meno giustificata, ma comunque utile a ottenere un possibile risarcimento e nella migliore delle ipotesi, sviare parte della comprensibile acredine dei propri clienti nei confronti di una parte terza. L’effettivo intervento di riparazione avrebbe quindi avuto inizio nel 2018, con uno stanziamento di 100 milioni di dollari e sotto la supervisione dello studio ingegneristico Simpson Gumpertz & Heger. Dando inizio ad un diverso, ed altrettanto impressionante tipo di Odissea…

La grande fuga e l’inquietante patrimonio genetico dell’orso andino

Ricorrente riesce ad essere il carattere presunto, ovvero in altri termini l’impronta stereotipica, del personaggio che per necessità o affettazione narrativa viene caratterizzato dall’impiego di occhiali. Implemento utile a correggere una vasta varietà di disfunzioni visuali, e al tempo stesso inerentemente associato a un certo tipo di comportamento, un pregresso bagaglio di conoscenze acquisite. Quasi come se il fatto stesso di aver deciso di massimizzare le proprie percezioni inerenti, in modo tale da poter comprendere e capire meglio il mondo, possa costituire l’intento riconoscibile che viene dalla propensione all’apprendimento, come approccio alternativo all’apprezzamento universale dell’esistenza. Ecco dunque comparire, nel variegato novero delle creature adatte a fare parte di miti e leggende, la figura zoologia di Ben l’orso, recente aggiunta della menagerie biologica comunemente nota come Zoo di Saint Louis. Appartenente ursino alla specie sudamericana Tremarctos ornatus, considerata altamente riconoscibile per tre caratteristiche: il peso abbastanza ridotto, di fino a un massimo di 110 Kg; i grandi artigli utili ad arrampicarsi nelle umide foreste ai piedi dell’ambiente andino; la maschera bianca che circonda gli occhi, continuando sul muso e il petto della maggior parte degli esemplari. Caratteristica quest’ultima giudicata come sufficiente a definirlo, in base al dizionario dei nomi comuni degli animali, come orso “dagli occhiali” in una sorta di contraddizioni in termini, visto come la sua categoria di appartenenza sia notoriamente incline ad orientarsi tramite l’impiego sensoriale del suo naso, percettivo in proporzione paragonabile a quello dei nostri cari amici cani. Ma stranamente appropriata, in base a quanto sopra accennato, al caso specifico del sopracitato protagonista, di una storia sorprendente eppure in qualche modo evitabile, benché fortunatamente priva di conseguenze. Quella culminante lo scorso giovedì con la seconda uscita non sanzionata di quest’ospite dal proprio recinto, causando un comprensibile allarme nell’amministrazione del parco e la rapida chiusura di ogni uscita, coadiuvata dal ricollocamento temporanei dei visitatori all’interno di gabbie ed altre zone riparate, onde minimizzare il rischio pur sempre presente d’incidenti dovuti alla sfortuna del momento. Laddove Ben voleva, come già dimostrato lo scorso 7 febbraio durante un episodio simile che aveva colto totalmente di sorpresa i suoi guardiani, semplicemente guardarsi un po’ in giro ed esplorare i limiti del proprio ambiente d’adozione. Un luogo certamente confortevole, come tende generalmente ad essere la vita in cattività, ma al tempo stesso privo di quell’ampio respiro situazionale che costituisce il primordiale anelito di ogni essere appartenente alla natura. E che in qualche misura doveva pur essere stato trascurato, da coloro che dopo il primo imprevisto si erano limitati a implementare la singola contromisura di moschettoni per i cavi del recinto garantiti fino ai 205 Kg di resistenza, che questa volta l’orso non sarebbe in alcun modo potuto riuscire a sconquassare. Se non che gli orsi non sarebbero semplicemente niente, se non geneticamente determinati e come in ogni fiaba che si rispetti, anche all’abito (o perché no, l’accessorio con lenti) tendeva necessariamente il monaco. Per cui come un novello Harry Houdini o Potter, l’irsuto personaggio si è industriato giorno dopo giorno per trovare il punto adatto ad applicare una leva sufficiente. Fino a mettere in atto il suo subdolo e preciso piano, culminante con l’uscita dai confini degli spazi entro cui doveva essere idealmente contenuto…

L’antica tecnica dell’artigiano che custodisce il fluido della calligrafia giapponese

Disse l’uomo tecnologico: “Possibile che l’unico modo per produrlo debba essere così tremendamente inefficiente, faticoso e nocivo per la salute di quest’uomo?” Disse l’artista ragionevole: “Voglio dire, alla fine è semplicemente il colore nero. Quanta differenza potrà mai esserci se proviene da un processo tanto lungo e complicato?” Ma il calligrafo giapponese, lui non disse nulla. Poiché i meriti e il valore di un buon pezzo di sumi (墨 – bastoncino d’inchiostro) non possono semplicemente essere espressi a parole. Essi devono trovare un’espressione pratica, tramite l’impiego dei gesti ben collaudati. Il piccolo parallelepipedo, spesso ricoperto di pregevoli incisioni a rilievo, strofinato quietamente sulla superficie della concava suzuri (硯 – pietra per la scrittura) senza nessun rumore, nessuna vibrazione. La goccia d’acqua, possibilmente salata, aggiunta alla fine e cupa polvere che ne deriva, presto trasformata in una sostanza del colore del cielo delle ore immediatamente dopo il tramonto e prima dell’alba. Quando ogni figura del paesaggio tende a scomparire, lasciando solamente il grande vuoto adatto per accogliere le inusitate forme del pensiero e dell’immaginazione. Ed è sostanzialmente un’approssimazione verso tale stato di passività interiore o mushin (無心 – assenza di mente) quello che realizza in un minuto di contemplazione il praticante della shodō (書道 – Via della calligrafia) prima di apporre il suo fatidico pennello sulla carta. Per imprimere a sempiterna memoria in un glifo il contenuto e il sentimento di un singolo momento. Poiché scrivere costituisce, per chi è abituato a farlo tramite un sistema d’ideogrammi come quello tipico dell’Asia Orientale, il trasferimento pressoché diretto dei concetti stessi in forma grafica, piuttosto che la matematica trascrizione del suono in caratteri, pronti ad essere pronunciati di nuovo. Risultando in questo senso molto più simile alla pittura di quanto noi occidentali, in linea di principio, potremmo essere indotti a pensare. Il che ha portato ad uno stato di prestigio elevato il singolo e particolare inchiostro che s’impiega in tale tipo di attività, la cui produzione doveva essere inerentemente costituita dalla più semplice sequenza dei gesti. Dopo tutto, esistono infiniti modi per produrre il pigmento di nero, dall’ossido di ferro alle ossa, dal nocciolo dei frutti al corno di cervo. Ma l’unica davvero presa in seria considerazione entro il territorio dell’arcipelago degli Dei, da un periodo che potremmo definire pressoché continuativo per l’intero corso degli ultimi 1.300 anni, è quello originario di un particolare contesto situazionale, esso stesso strettamente interconnesso alla più profonda contemplazione dell’esistenza. Come tecnica proveniente originariamente dalla Cina, secondo la tradizione ad opera di niente meno che l’importantissimo monaco Kūkai/Kobo Daishi, fondatore della scuola Shingon in base alle dottrine religiose del continente. Con una collezione di precise cognizioni in base a cui, aspirando all’Illuminazione, chiunque percorresse un simile sentiero avrebbe dovuto dare il proprio contributo alla diffusione del sacro verbo. Copiando e continuando a riprodurre, finché ne avesse avuto l’opportunità, i sutra con l’insegnamento e le preghiere del Buddha. Quale miglior modo dunque, per produrre la nera sostanza necessaria per farlo, che impiegare le stesse lampade impiegate all’interno dei templi, ricettacoli perennemente colmi di preziosa fuliggine. Pronta ad essere raccolta e veicolata attraverso l’imbocco di un preciso sistema…

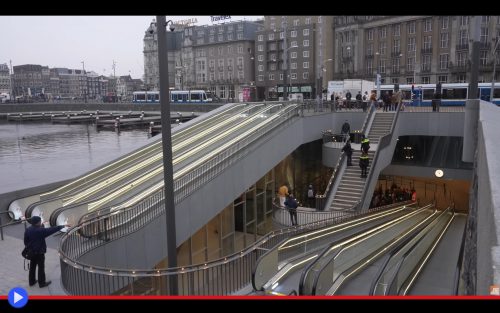

Il parere dei ciclisti di Amsterdam sui due nuovi parcheggi subacquei della capitale

La praticità situazionale del principale veicolo a due ruote spinto dalla propulsione muscolare tende ad essere generalmente sottovalutata, nella maggior parte delle città e nazioni di buona parte del mondo. Ciò per l’effettiva necessità di caratteristiche infrastrutturali imprescindibili, quali una precisa disposizione delle strade, l’assenza dei dislivelli evitabili e soprattutto, l’abitudine degli automobilisti a distogliere lo sguardo da ogni utilizzatore della strada che utilizza meno di un’intera corsia. Non così, come sappiamo molto bene, l’Olanda, benché si tratti di una contingenza motivata in larga parte da fattori di contesto, quali la dislocazione in pianura dei propri più celebri centri urbani, oltre alla loro relativa piccolezza in termini d’estensione, tale da garantire l’appropriata possibilità di giungere a ogni angolo mediante l’uso della propria pedalata nel giro di una ragionevole quantità di minuti. Il che conduce al tipo d’idillio in termini teorici, di una città del tutto priva di chiassoso traffico, ingorghi inquinanti e spazi dedicato all’uso esclusivo degli automobilisti, rendendo la deambulazione priva di veicoli esponenzialmente più complicata. Chiunque creda che un simile stile dei trasporti personali sia del tutto privo di problematiche implicazioni, tuttavia, non si è ancora trovato a considerare come persino la migliore delle cose, in quantità eccessiva, possa tendere a creare situazioni imprevedibili, talvolta all’origine di un calo drastico della qualità e il decoro della nostra comunitaria esistenza. Vedi l’affollamento alla rinfusa, caotico e disordinato, del tipico parcheggio ciclistico di questi luoghi, una distesa a cielo aperto dove rastrelliere senza fine vedono il formale susseguirsi di una quantità impossibile da contare di biciclette, tra l’occasionale mucchi di rottami e l’accumulo di sporcizia che tende inevitabilmente a conseguirne. Particolarmente, come spesso capita, in prossimità del centro cittadino e la storica Centraal station di Amsterdam, progettata nel 1889 dall’architetto Pierre Cuypers con il fine dichiarato di ricordare vagamente una cattedrale. Struttura magnifica il cui necessario ma sgradito contrappunto è stato, per gli ultimi 22 anni, il cosiddetto fietsflat, una struttura di tre piani sopra il margine del fronte-IJ, bacino/lago artificiale che si trova innanzi alla rinomata capitale olandese. Una soluzione, oggettivamente antiestetica, proposta inizialmente come temporanea e che doveva durare soltanto fino al 2004, finché non ci si rese conto che le alternative non erano ancora in alcun modo pronte all’implementazione, né risultava possibile tornare allo stato dei fatti precedenti, di una sostanziale anarchia in cui i velocipedi si affollavano attorno a ogni lampione, cartello o altro arredo cittadino delle immediate vicinanze. Da qui l’idea, messa in opera nel corso degli ultimi 4 anni, per la costruzione di una nuova serie di due aree adibite allo stesso utilizzo, nella prima fase appena completata, dotate di un totale di spazi per la sosta pari a 11.000 di questi versatili mezzi di trasporto, sfruttando spazi che nessuno in città avrebbe mai pensato neppure di avere. Fino all’inaugurazione, tenutasi verso la fine dello scorso gennaio, del notevole Fietsenstalling Stationsplein (letteralmente “Stalla per Biciclette nella Piazza della Stazione”) opera dello studio architettonico Wurck con i suoi 4.000 posti a disposizione, un intrigante sotterraneo ricavato dalla fondale dello stesso specchio riflettente dello IJ, preventivamente drenato e scavato in profondità, prima di essere attentamente incapsulato tramite l’impiego di mura a rigorosa ed auspicabile tenuta stagna. Operazione progettuale ampiamente trattata a suo tempo dai telegiornali e notiziari di mezzo mondo (quando mai si era visto nulla di simile?) laddove l’altrettanto significativa controparte situata sul confine esterno dello IJboulevard, aperta soltanto a partire dall’altro ieri, non parrebbe aver suscitato lo stesso livello d’interesse internazionale. Quale migliore occasione dunque, per visitare virtualmente questi due luoghi, valutando l’opinione che parrebbero averne i loro principali utilizzatori futuri…