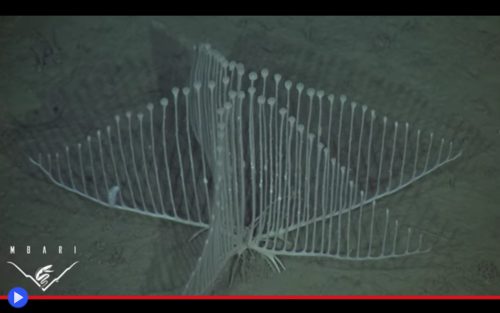

La ragione per cui l’abusato modo di dire “Come vendere frigoriferi agli eschimesi” appare ormai desueto, o quanto meno dovrebbe tendere a farlo, è che un diverso tipo di pensiero può essere desunto dalla più materialistica espressione: “Allo stesso modo di chi affitta ombrelli, ai pesci e gli altri esseri sottomarini”. In altri termini perfetti parasole, in altri casi, strumenti musicali o basici accessori per la pratica di quel tipo di sport che nel più ampio ventaglio dei casi, consiste nel far rimbalzare una pallina da un lato all’altro di un tavolo rettangolare, mentre ci si tuffa nell’auspicabile speranza di riuscire a offrire una risposta valida e mandarla oltre la racchetta del proprio avversario. Oppure tennistavolo: se mai c’è stato un altro tipo di attività, che sottintende una specifica serie di condizioni fisiche, gravitazionali e di resistenza dell’aria… Completamente irriproducibili al di sotto delle superfici acquee, dove la Sirenetta rivolgeva il proprio sguardo e anelito verso inimmaginabili opportunità d’emersione. Eppur di certo proprio lei, prima di stringere malcapitati patti con creature dai tentacoli a raggiera, avrebbe potuto apprezzare l’opportunità di fare pratica sott’acqua in molte delle tecniche e i sistemi in uso tra le genti di superficie! Vedi l’arte musicale che riesce ad essere esemplificata, o quanto meno esteriormente rappresentata, dalla forma soavemente armonica di quest’altra notevole creatura, il cui ruolo e aspetto potrebbero rassomigliare a quelli dell’aspirapolvere-pterodattilo, o la televisione stegosauro, del celebre cartoon degli Antenati. Poiché rappresenta un innegabile rappresentante del mondo animale, tale membra della classe delle Demospongiae o spugne di mare, benché appaia di per se dotata di una serie di caratteristiche trasversalmente riconducibili alla collettività vegetale, oltre che all’ambito dell’oggettistica ad uso specifico di esseri dotati di orecchie, braccia e mani. Ed è Chondrocladia il suo genere d’appartenenza, più comunemente detto delle “spugne carnivore” mentre il nome specifico latino si presenta col binomio metaforico di C. lyra e non… Arpa.

Osservata per la prima (e ultima?) volta ad oltre 3500 metri di profondità a largo della California, per opera dei soliti operatori di batiscafi a controllo remoto dello Mbari (Monterey Aquarium Research Institute) nell’ormai remoto 2012, mentre operava facendo quello che, più di ogni altra cosa, sembrerebbe riuscirgli al meglio: prelevar dall’acqua valide fonti di sostentamento, che costituiscono le briciole danzanti e saltellanti di questo mondo. Ma non esattamente quel tipo di particolato, micro-particelle o ancor più infinitesimali organismi, che gli altri poriferi delle acque oceaniche sono soliti filtrare, facendo affidamento sulla naturale capacità d’assorbimento dei propri utili sistemi digerenti. Bensì effettivi cobepodi, oltre a larve di pesce ed altri esseri dotati di una propria mente e desiderio di sfuggirgli, tuttavia del tutto inutile di fronte alla furbizia evolutiva di questa particolare “spugna”. Che progressivamente attraverso i secoli, ha visto allungarsi le proprie propaggini fino alla forma verticale di una serie di preminenze o “pali” a partire dai sinuosi tentacoli che s’irradiano dal rizoma centrale, ciascuno rivestito di una serie di minuscoli uncini simili alla parte ruvida del velcro, tali da poter intrappolare qualsivoglia tipo di passante impreparato ad evitare di venirne a contatto. E così via a seguire, senza neanche la necessità di trasportare quel che è stato catturato fino a un qualche tipo di bocca, di cui comunque il predatore non risulta dotato, provvedendo a digerire gradualmente il malcapitato direttamente lì, sul ramo. Grazie all’uso di un vero e proprio microbioma simbiotico facente parte del suo involucro esteriore, che ne prepara l’assorbimento, a ulteriore coronamento di un funzionamento biologico perfettamente ed innegabilmente alieno. Una considerazione, quest’ultima, che potremmo trovare ancor più esplicita nella pregressa storia di un’altra rara appartenente a questo genere, la pianta che comunemente siamo giunti a definire, albero delle palline da ping pong. E mai nome avrebbe potuto essergli più adatto…

biologia

La bolla pulsante che libera questa lucertola dall’incombenza di prendere fiato

Per i serpenti predatori del Costa Rica e il resto dell’America Centrale, la velocità è diventata una dote primaria nella cattura del loro pasto quotidiano. Questo perché molte delle loro prede, attraverso i secoli successivi, hanno appreso una speciale via per guadagnarsi la salvezza: immobili, attente, rigide nella muscolatura e nello sguardo. Le lucertole anolidi dell’ecomorfo arboricolo, che tanto bene sanno del pericolo, non son più solite aspettare la venuta dell’ora fatidica in mezzo alle fronde della volta forestale. Bensì sulla punta più estrema dei rami degli alberi, presso un ruscello o fiume dall’acque relativamente scorrevoli, in assenza per lo meno apparente di una qualsivoglia valida via di fuga. Illusione che ben presto si dissolve, nel preciso momento in cui la morte strisciante fa il suo tentativo d’avvicinamento, e il rettile dalle quattro corte zampe, senza nessun tipo d’esitazione, tranquillamente salta giù e sparisce tra le limpide acque sottostanti. Letteralmente e nel senso che, per riuscire a vederlo riemergere, occorrerà aspettare tra i 15 e i 18 minuti, in maniera analoga a quanto succede con le rane. Il che costituisce, di sicuro, una questione in grado di suscitare un certo grado di perplessità e sorpresa, quando si considera come dal punto di vista morfologico l’Anolis aquaticus, unico piccolo rettile, distante parente dell’iguana, che era stato associato a partire dal 2008 e fino al giorno d’oggi ad una simile distintiva abitudine, appaia per il resto del tutto simile a qualsiasi altro membro del suo vasto genere d’appartenenza. Mentre uno studio pubblicato lo scorso 12 maggio sulla rivista Current Biology, da Mahler, Swierk e colleghi, chiarisce e rende al tempo stesso ancor più notevole l’intera questione. Riuscendo ad attribuire, mediante una lunga e complicata serie d’osservazioni, questa stessa propensione all’immersione ad un minimo di 18 specie differenti, molti delle quali appartenenti a regioni geografiche nettamente distinte, ciascuna osservata mettere a frutto in condizioni controllate lo stesso, notevole espediente. A partire dalla cattura pressoché spontanea, nei primi attimi successivi all’immersione, di una o più goccioline facenti parte del flusso acquatico, grazie alle naturali doti idrofobiche della loro pelle scagliosa, con una particolare efficienza riscontrata a tale fine proprio dell’estremità draconicamente appuntita del loro muso. Presso cui, come ampiamente documentato in una serie di video diventati in seguito famosi, il globo gassoso è solito apparire e scomparire a ritmo controllato, mentre la lucertola inala, e conseguentemente esala, i propri rapidi respiri sommersi. Giungendo a dimostrare l’innegabile capacità di riempire i propri polmoni con la stessa aria che vi è già passata in precedenza, in maniera non dissimile da quella possibile per gli utilizzatori umani di un rebreather, meccanismo tecnologico in grado di bloccare, eliminare o smaltire in qualche modo l’accumulo nocivo di CO2. Un sistema del tutto paragonabile per intento e funzionamento a quello posseduto dalla lucertola, il cui approccio della bolla giunge effettivamente a formare una sorta di membrana permeabile, da cui tutto il gas prodotto tramite lo sforzo polmonare tenderà rapidamente a fuggire, causa l’aumento di pressione, mentre il molto ossigeno contenuto nelle acque turbinanti del ruscello, un po’ alla volta, giungerà ad occupare il suo posto. E così via per il più lungo tempo possibile, in maniera analoga a quanto fatto da talune specie d’insetto quali lo scarabeo tuffatore (gen. Dytiscus) o altri artropodi come il ragno palombaro (Argyroneta aquatica, vedi precedente trattazione) sebbene per un periodo dall’estensione più breve causa la maggiore necessità d’apporto gassoso al sostentamento efficace di organismi dalle dimensioni decisamente superiori. E abbastanza variabili, se è vero che il nuovo studio brilla indubbiamente per varietà e tipologie dei suoi soggetti dimostratosi capaci di realizzar l’acquatica impresa…

Il terzo cruciale avvistamento del più raro topo sudamericano e del mondo

Nella quotidiana ricerca personale di specie ritenute ormai estinte, come nel caso degli UFO che talvolta giungerebbero a visitare la Terra, poter classificare la portata degli eventi è un’opportunità importante. Così che ogni singolo incontro con la “creatura”, per lo meno in via ideale, finisce per appartenere ad una di tre classi successivamente più memorabili ed evidenti. A partire dal primo tipo, consistente nell’avvistamento da lontano: soltanto una forma indistinta, come una sagoma tra gli alberi, che potrebbe essere o non esser l’ideale soggetto della propria ossessione, prima di sparire nuovamente nella foresta. Un dubbio che diviene maggiormente labile, nel caso del secondo tipo, a seguito del quale segni assai tangibili del suo passaggio diventano la prova di quell’impressione o speranza: feci, marchi territoriali, ciuffi di pelo, persino tane abbandonate. Ma fu di sicuro un chiaro esempio d’incontro ravvicinato, quello fatto appartenere convenzionalmente al terzo gruppo di episodi inter-specie, quello sperimentato direttamente da Lizzie Noble e Simon McKeown, due ricercatori volontari dell’organizzazione ecologica Fundación ProAves, il 4 maggio del 2011 alle ore 21:30, non troppo lontano dalla Riserva Naturale di El Dorado presso il distretto colombiano di Santa Magdalena. Episodio avvenuto tra l’altro, contrariamente alle legittime aspettative, non presso i recessi più remoti ed oscuri della locale foresta pluviale pedemontana bensì ai margini di questa, proprio di fronte al ristorante degli alloggi costruiti dalla Fondazione. Dove una forma impossibilmente riconoscibile, oscillando lievemente, prese a risalire uno scalino alla volta del foyer, per poi mettersi quietamente in mostra sopra la struttura della balaustra normalmente adibita all’utilizzo umano: essere chiaramente topesco dalla lunghezza di almeno 50 cm, con lunghi baffi e la coda nettamente divisa tra i colori bianco e nero, mentre il resto del manto appariva di un color marrone/rosso-scuro. Ma sarebbe stata l’alta cresta sopra la sua testa, tra due orecchie stranamente frastagliate per caratteristica biologicamente innata, a permettere l’istantaneo riconoscimento. Come un membro a pieno titolo di una specie mancata all’appello per un periodo di oltre un secolo, avendo portato ormai da tempo alla dichiarazione della sua probabile scomparsa dal novero delle specie viventi. “Possibile che sia… Il topo crestato di Santa Marta, anche detto S. rufodorsalis?” esclamò con tono interrogativo quindi McKeown, mentre con estremo sangue freddo e professionalità la sua collega Noble già si era applicata nel porlo al centro dell’inquadratura con la fotocamera che, per fortuna, aveva lì con se. I due avrebbero descritto quindi in svariate interviste, per filo e per segno, i sentimenti che li avevano attraversati a seguito di quel momento: sorpresa, entusiasmo, incredulità ed infine gioia, per essere stati il tramite alla registrazione di un così lieto evento il cui ultimo verificarsi era databile soltanto al 1913, grazie alla cattura di seconda mano registrata dal ricercatore americano Melbourne Armstrong Carriker. Ed il primo, registrato nei diari del collezionista di animali impagliati e conchiglie Herbert Huntingdon Smith, ulteriori 15 anni prima di quella data. Perciò immaginate voi cosa potesse significare poter finalmente dimostrare al mondo come almeno un singolo esemplare di una delle chimere più lungamente ed inutilmente inseguite nell’intero circondario di una regione non più vasta di 100 Km quadrati, dopo un così lungo tempo, viveva ancora! E come si usa dire a proposito dei proverbiali masticatori di formaggio: “Dove c’è n’é uno…”

Benché resti opportuno a questo punto specificare come, in merito a creature tanto eccezionalmente rare ma anche il suo intero genus d’appartenenza in realtà piuttosto conosciuto, ben poco del senso comune trovi un’applicazione logica e continuativa nel tempo. Trattandosi di creature straordinariamente adattate alla vita arboricola nel mezzo della giungla, per cui la costante battaglia con i predatori diviene il ritmo in grado di scandire le proprie difficili e certamente lunghissime giornate…

Il pesce ribelle che ha volutamente dimenticato i confini del mare

Un piccolo passo per un pesce, un balzo da giganti per la collettività pinnuta. Nella mia classe presso l’istituto della Scogliera, sono sempre stato considerato un ribelle, perché non credevo nell’evoluzione. Mentre tutti continuavano ad insistere, dicendo che i nostri antenati si erano diretti verso riva, mettendo zampe al posto delle pinne ed imparando a respirare l’aria, io continuavo a mantenere molti dubbi, frutto della semplice evidenza della situazione. “Piedi, polmoni?” Ripetevo spalancando la mia bocca ornata da una serie d’affilate zanne da carnivoro: “E a chi mai dovrebbero servire? Inoltre, non ha senso continuare a dire che una strada sia migliore o in qualsivoglia modo superiore all’altra.” Io potevo scegliere, io potevo fare quello che volevo se soltanto avessi scelto di seguire i mei sogni fangosi. Ma nessuno aveva voglia di ascoltarmi, questo diventò ben presto palese! Neanche un pesce mi avrebbe creduto, finché non avessi fatto l’impensabile, contrapposto i gesti all’implacabile evidenza dello status quo. Così un giorno in apparenza come gli altri, decisi di recarmi presso il punto divisorio tra i due mondi. E con un assoluto sprezzo delle convenzioni, smisi totalmente di nuotare. Iniziando soavemente a fare quello che alcun personaggio degli abissi, per lo meno nella nostra storia registrata, aveva mai avuto il coraggio di tentare: emersi e continuai ad emergere, spingendomi diversi metri verso le propaggini del bagnasciuga.

Impossibile? Improbabile? Questo avrebbero potuto dire, forse, i benpensanti di un piccolo stagno d’acqua dolce. Diversamente dai vecchi lupi di mare, che attraverso le loro lunghe e complicate peregrinazioni, ebbero il modo di conoscere e apprezzare in precedenza il vero significato della parola Oxudercidae alias più semplicemente mudskippers (let. “saltafango”). Il nome di un’intera famiglia di specie dalla vasta diffusione, 32 classificate all’attivo, che attraverso i secoli pregressi impararono i vantaggi nascosti per chi dovesse scegliere di non stare più al suo posto. Creando nuove nicchie ecologiche, piuttosto di limitarsi ad occupare quelle pre-esistenti. Ed è perciò una vista nota agli abitanti del Giappone come dimostrato anche in questo documentario della BBC, soprattutto nelle due località delle piane tidali di Ariake e Yatsushiro presso l’isola meridionale del Kyushu, quella di una grande quantità di forme ittiche non più lunghe di 15-19 centimetri chiaramente riconducibili al gruppo degli attinopterigi noto come gobies e dotato di pinne sostenute da un insieme di raggi acuminati disposti in maniera analoga alle stecche di un ventaglio. Sebbene l’aderenza morfologica ai propri più prossimi parenti si esaurisca nei fattori esterni, viste le profonde differenze a livello di capacità, comportamento e funzionamento biologico dell’organismo. A partire delle loro capacità respiratorie, che li rendono capaci di utilizzare una speciale membrana nella pelle del dorso e della gola, in grado di assorbire l’aria comune e veicolarla in camere interne per la metabolizzazione, in maniera non dissimile da quanto avviene con i polmoni umani. Sebbene una minore efficienza, tale da richiedere per l’utilizzatore l’uso contemporaneo delle proprie branchie, capaci di mantenersi rigide e non collassare anche in assenza d’acqua, permettendogli in tal modo di prolungare il proprio soggiorno in superficie grazie all’acqua che è solito portarsi dietro all’interno delle guance, nella maniera di un criceto che abbia fatto incetta di semi di girasole. Una sorta di superpotere, a conti fatti, capace di aprire tutto un mondo precedentemente insospettato di brillanti possibilità…