Che la storia si svolga attraverso il ripetersi di una serie di cicli è una questione risaputa. Ciò che riesce più difficile da definire, è la lunghezza esatta di questi periodi relativamente uguali a loro stessi: Atlantide, Kitež , il continente perduto di Mu, le massicce ed inspiegabili mura di Nan Madol… Tutte ipotesi, o nell’ultimo caso una tangibile realtà, di antichi e ormai perduti agglomerati di persone, capaci di creare quello che saremmo inclini a definire una possibile approssimazione del concetto di civiltà. Anche senza l’intervento di fattori esterni, alieni e sovrannaturali ed anche in quel caso, quali sono esattamente gli strumenti per scartare a priori tali alternative possibilità? Laddove oggetti fuori dal contesto, a più riprese nella linea ideale disegnata dalla ricostruzione archeologica delle epoche, sembrano esulare da qualsiasi tentativo di spiegarli, integrarli o contestualizzarli sulla base di una logica apparente. OOPArt, li chiamano gli anglofoni: Out Of Place ARTifacts, “oggetti fuori posto”, così come risultò senz’altro essere, negli anni tra il 1991 e il 1993, una serie di minuti orpelli metallici, apparentemente ritrovati dai cercatori d’oro operativi nella parte orientale delle montagne degli Urali, tra i fiumi di Narada, Balbanyu e Kozim. Così come dettagliatamente riportato in una trattazione ufficiale, spesso citata dagli amanti delle teorie parascientifiche, dell’ente governativo moscovita ZNIGRI – Istituto Centrale di Geologia e Ricerca di Metalli Preziosi, aridamente intitolato rapporto n. 18/485. Dove l’improbabile diviene un fatto sostanzialmente acclarato, almeno in base a quanto riportato da quei pochi fortunati che si sono ritrovati a leggerne il contenuto, tra cui a quanto pare l’autore tedesco Hartwig Hausdorf, noto ufologo nonché sostenitore delle teorie sui pregressi contatti extra-terrestri.

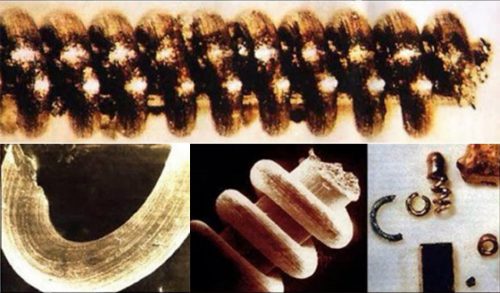

D’altra parte, le foto provenienti dall’assurdo documento sembrerebbero aver goduto di una significativa circolazione, accompagnate dalla dettagliata descrizione del soggetto: una serie di oggetti del tutto indistinguibili da una vite dei nostri giorni, fatta eccezione per le dimensioni straordinariamente ridotte: da un massimo di 3 cm, fino a un minimo di 0,003 mm, perfettamente in linea con le proporzioni di un’assurda componentistica nanotecnologica, soprattutto considerato l’aspetto relativo delle tempistiche. In base alla profondità degli strati geologici all’interno dei quali è stato possibile fare il ritrovamento, infatti, gli scienziati dello ZNIGRI sarebbero stati capaci di datare approssimativamente questi oggetti: attorno ai 20.000 anni di età, con le stime più conservative in grado di farli risalire fino a 100.000. A rendere ancor più difficile lo spontaneo tentativo di spiegazione tramite un qualche tipo di formazione naturale, la varietà e tipologia di materiali utilizzati, tra cui il rame per gli esempi di maggiori dimensioni, e metalli rari e di difficile lavorazione per quelle più piccole, tra cui tungsteno e molibdeno.

Volendo escludere perciò l’idea che l’intera faccenda sia uno scherzo o falso storico di qualche natura (sempre possibile in simili circostanze) apparirà evidente come il tipo d’incertezze sollevate sia di un genere piuttosto arduo da spiegare con mere irregolarità e coincidenze. E non si può semplicemente capovolgere l’intera cronologia della vicenda umana sul pianeta Terra, senza una serie di prove inconfutabili dei nostri precedenti errori. Come ALTRE viti, in ALTRI luoghi…

Osservando le acute strategie di caccia del ragno triangolare australiano

Nella vita accelerata di una mosca, la bellezza può essere pericolosa, persino letale… Voglio dire, per un dittero anche la bruttezza può esserlo, o persino l’assenza di una percezione sensoriale di alcun tipo, accompagnata dall’assenza di particolare senso critico che si accompagna stesso alla natura assai rudimentale di un cervello che capisce più che altro dei concetti vaghi come “fame”, “sazietà”, “risposare” o “FUGA!”. Poiché non importa quanto possano essere allenati i propri sensi, non si può scappare da quello che non si è capaci di vedere, e/o individuare come fonte di pericolo, o/e sviare con un rapido balzo all’indietro, seguito dal ronzante tentativo di elevarsi al di là del problema. Cose che silenti giacciono sul bordo della foglia. Esseri dormienti, ma soltanto in apparenza, il cui senso stesso della vita si realizza nell’agire rapidi, ed inaspettati, chiudendosi come una pinza creata per tagliare il flusso di un massiccio acquedotto cittadino.

Placida, tranquilla, addirittura amena può essere una forma come quella del cerchio. Solida e coerente quella del quadrato. Ma è il triangolo, tra tutte, ad essere la più dinamica e aggressiva, spigolosa, intonsa di un pesante senso di minaccia di natura primordiale; quello espresso, a suo modo, dal genere australiano e delle isole limitrofe degli Arkys, un gruppo di ragni tessitori della famiglia Araneae che in un momento non specificato della loro esistenza pregressa devono essersi detti qualche cosa sulla falsariga di “Chi ha davvero tempo per fare questo?” Abbandonando l’abitudine di creare le tipiche appiccicose trappole di forma grossomodo circolare. Scegliendo in modo alternativo di affidarsi alla rapidità fulminea delle proprie zampe anteriori, capaci di chiudersi con una forza sufficiente a mantenere intrappolata un’ampia varietà di possibili prede. Predatori dunque di quel tipo aracnide alternativo, cui appartengono anche i cacciatori salticidi, ma tutt’ora inclini ad adottare l’originale tattica dei propri antichi predecessori ancor più tradizionalisti contemporanei: passività prima del movimento. Pazienza sopra l’avidità. Ben sapendo che qualcosa o qualcuno, presto o tardi, dovrà necessariamente passare di lì.

Creature non troppo studiate dal mondo scientifico, probabilmente per il semplice rapporto tra la quantità di aracnidi esistenti e il tempo disponibile all’interno dei laboratori, i ragni triangolari sono d’altronde particolarmente amati dai fotografi del continente d’Oceania, proprio per la loro abitudine a sostare immobili rendendo molto facile l’inquadratura, anche alle loro dimensioni assai ridotto che raramente superano gli 8-10 millimetri nella femmina, circa 6 nel maschio. Per non parlare dell’aspetto sostanzialmente identico tra i sessi per ciascuna singola specie, nonché straordinariamente variegato tra queste, in un tripudio di colori, forme e approcci molto personalizzati al concetto di mimetismo. Poiché non c’è agguato maggiormente inutile, di quello che persino una mosca potrebbe anticipare. Soltanto il suo concetto di chiarezza non è sempre, oppure necessariamente, identico a quello di un imponente bipede del mondo bipede dei Sapiens…

L’improbabile campana da immersione che anticipò di quattro secoli lo studio delle Navi Romane

Nel 1926 una commissione costituita dal governo italiano, al comando dell’ingegner Corrado Ricci, affronta finalmente col criterio necessario la complessa faccenda. Al cospetto della quale per molti secoli, attraverso una serie di diversi approcci più o meno scientifici, generazioni successive di tecnici e archeologi avevano fallito miseramente: come riportare in superficie, finalmente, le due chiatte di epoca romana attribuite all’imperatore Caligola, da lungo tempo inabissate nelle acque del lago vulcanico di Nemi? Così vicine all’affollata capitale, che nei secoli tanto discusse e celebrate, che a più riprese erano state saccheggiate, danneggiate e parzialmente distrutte da maldestri tentativi di recupero, tra cui il sollevamento tramite galleggianti, gru portuali, semplice energia muscolare di persone ed animali. Finché non venne piuttosto deciso, in maniera molto semplice e diretta, di far defluire l’acqua dagli antichi canali d’irrigazione, lasciando che fosse la possanza gravitazionale del pianeta stesso ad occuparsi del resto. Ma se ci spostiamo con la mente lungo un tragitto ideale conduttivo fino a quel fatidico momento, attraverso i tanti cercatori che tentarono le auspicabili vette di gloria, sarà facile individuare come un punto di svolta quello in cui divenne finalmente chiara l’effettiva dimensione dei suddetti vascelli, misuranti esattamente 71×20 e 75×29 metri. Grazie all’impresa certamente coraggiosa, nonché stranamente avveniristica, di un celebre alpinista, militare e avventuriero italiano.

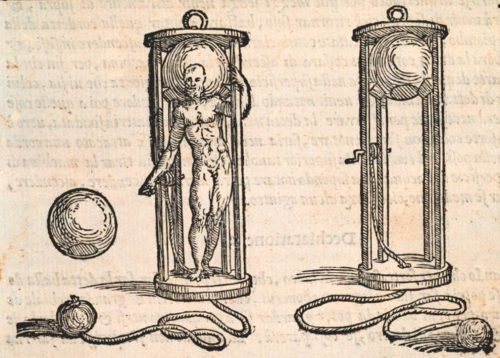

Francesco De Marchi, nato a Bologna nel 1504, aveva partecipato in prima persona alla battaglia di Pavia del 1525 e l’assedio di Firenze del 1529-30. Erudito autore di trattati, elaborò estensive di tecniche di fortificazione oltre che di filosofia e scienze naturali, approfondendo il concetto d’eruzione vulcanica e visitando direttamente svariate grotte e molte vette montuose d’Italia. Molto prima di raggiungere per primo la cima del Gran Sasso per la cosiddetta Via Normale nel 1573, il suo interesse sembrò dirigersi per breve tempo nei confronti del grande mistero laziale, portandolo ad avventurarsi negli abissi tramite l’applicazione di un’innovativa, quanto rischiosa tecnologia. L’impresa costituisce uno di quei corollari a un fatto storico di rilievo, normalmente menzionati in poche righe senza significativi spunti d’approfondimento negli articoli e le trattazioni di rito. Eppure se vogliamo prendere alla lettera il suo resoconto, descritto estensivamente nell’opera “Dieci libri sull’architettura civile”, l’effettiva metodologia impiegata sarebbe risultata in significativo anticipo sul progresso largamente noto di quel genere di tecnologia, che vede la prima campana d’immersione in senso moderno come un prodotto dell’astronomo Edmund Halley (quello della cometa) nel 1714. Questione da trattare rigorosamente col condizionale, s’intende, poiché il De Marchi racconta espressamente di aver giurato all’inventore del dispositivo in questione, un certo Guglielmo di Lorena che partecipò anch’egli all’impresa, l’assoluta segretezza nei confronti dei contemporanei e posteri futuri. Benché dal contesto e dalla situazione in essere, oltre ad un curioso aneddoto collaterale, sia possibile intuire almeno in parte l’effettiva natura della verità…

A proposito dell’ultimo cavallo davvero selvatico rimasto al mondo

Siamo abituati ad associare determinate forme a specifici animali, come se derivassero dagli stessi princìpi basilari della natura. Ma quanto di tutto ciò costituisce un’imprescindibile eredità biologica, e quanto invece nasce da un costrutto artificiale, frutto delle manipolazioni più o meno artificiali effettuate dalle pregresse civiltà, nei confronti del proprio rispettivo contesto d’appartenenza? Molto, moltissimo, praticamente tutto… Nel caso del cavallo. Imponente, slanciato, aggraziato ed agile, nella commistione di fattori che costituiscono l’aspetto attribuito al nostro secondo “migliore amico”. Laddove l’asino ed il mulo, creature di una percepita nobiltà inferiore, appaiono al confronto tozzi e compatti, bestie da lavoro meramente utile e perciò quasi del tutto prive della stessa innata eleganza. Eppure come per il cane, il pesce rosso ed altre innumerevoli specie asservite alla nostra necessità di condividere i momenti, ciò che abbiamo fatto non è propriamente quello che PENSIAMO di aver fatto. E la forma originaria, ovvero il nesso stesso dell’intera questione, può essere trovato nell’ormai rarissima presenza che nitrisce in zoo, santuari e una manciata di recessi ricavati nella patria Mongolia d’origine, dove lo chiamavano il takhi. Non che oggi molti continuerebbero a farlo, vista la preferenza pressoché globale per l’appellativo frutto della sua prima classificazione di “cavallo di Przewalski”, dal nome dell’esploratore russo che per primo si trovò al cospetto di una simile creatura, riportandone dei resti in patria nel 1881, per lo studio approfondito ad opera del suo collega Ivan S. Polyakov. Ed in effetti quello fu l’inizio, di una serie di stravolgimenti tassonomici del tutto necessari ad integrare simili creature nello schema equino generale, vista la poca somiglianza fisica, muscoloscheletrica e fisiologica con tutto quello che ha gli zoccoli al concludersi di un lungo tragitto ereditario, essenzialmente imprescindibile da un tempo in cui fu fatto schiavo, e utilizzato con reciproco guadagno dagli umani. Poiché persino il cavallo selvaggio per eccellenza, l’indomabile Mustang nordamericano, così come il suo antesignano australiano brumby, sono la diretta discendenza dei quadrupedi all’origine impiegati per il trasporto, lo spostamento e il traino dai primi coloni di provenienza europea, come facilmente desumibile dall’effettiva assenza di simili specie nel patrimonio biologicamente endemico del territorio. Lasciando questo caso, più di qualsiasi altro, come l’unico effettivamente funzionale a ritornare con lo sguardo e l’immaginazione a un’epoca di cavalli ormai da lungo tempo dimenticati. Un passaggio niente meno che fondamentale, persino necessario, al fine di poter riuscire a preservare quanto è ormai da tempo in bilico sul baratro, causa la progressiva riduzione almeno a partire dal XIII secolo, quando i cronisti al seguito dell’orda di Genghis Khan rilevarono il bisogno di descrivere in maniera approfondita un incontro con creature appartenenti a questa specifica varietà equina. Esemplificandone già all’epoca la rarità, destinata sfortunatamente ad aumentare…