L’uomo gira freneticamente l’ingombrante manovella in senso orario, nell’evidente attesa che possa verificarsi l’Evento. E non c’è neanche il tempo di provare a interrogarsi sulla probabile natura di quest’ultimo, prima che i nostri occhi vadano a posarsi sull’imponente scheletro di un parallelepipedo da 13 tonnellate posizionato almeno in apparenza in equilibrio sul fiume Lea, instradato sul passaggio di specifiche rotaie ondulatorie. Per l’oggetto che un poco alla volta, con un suono simile a quello di una pendola del nonno, si appresta a ricevere il fondamentale dono dell’obliquità. Benché a quel punto non si fermi, per marciare con fermezza fino al mezzo giro dei 180 gradi. Facendo conseguentemente risalire, prima da una parte e infine sulla sommità distante, il battistrada che poteva conseguire dall’unico lato chiuso dell’insolito costrutto di metallo e legno di quercia. Un vero e proprio ponte inglese, sotto qualsivoglia specchio dell’analisi s’intenda scrutarlo.

Verso la fine del XIX secolo la maggiore isola del Regno aveva organizzato i suoi trasporti sulla base di due metodologie ben collaudate. Le persone che viaggiavano, nella maggior parte dei casi, in carrozza lungo strade mantenute in buone condizioni dallo Stato, mentre le merci e i carichi pesanti, sulla base di un’usanza mutuata dal continente, tendevano a imboccare la via dei canali e corsi d’acqua fluviali, a bordo di chiatte lunghe trainate il più delle volte mediante l’utilizzo di affidabili motrici altrettanto inclini all’occasionale nitrito. Ciò che tendeva a capitare tuttavia, come avviene ancora con gli attuali mezzi di spostamento, è che i due tipi potessero trovarsi, in attimi diversi, ad affrontare una geometrica criticità condivisa: l’incrocio liminale tra la parte solida e quella liquida del territorio esistente. Entrambi temporaneamente inclini ad aspettar dando la precedenza, eppur coscienti della problematica inerentemente limitante: che se qualcosa non fosse cambiato nell’assemblaggio del punto di transito condiviso, tale tempo si sarebbe esteso fino all’eternità… Da qui l’idea, tipicamente apprezzata dagli ingegneri di epoca vittoriana, di far muovere il ponte. Ed è la storia di questo particolare approccio tecnologico in Gran Bretagna a costituire, per chi ha voglia d’approfondirlo, un formidabile catalogo di approcci alternativi, capaci di ruotare, sollevarsi, essere spostati o messi da parte. Con motori, motrici, carrelli o ruote di criceto umane. Ragion per cui colpisce in una misura ancor maggiore, il fatto che l’ultima opera firmata dall’architetto Thomas Randall-Page, in questo caso coadiuvato da un nutrito gruppo di consulenti e progettisti, rappresenti l’ambiziosa esplorazione di un potenziale approccio del tutto alternativo. Qualcosa che nessuno in altre circostanze, avrebbe mai potuto dimostrare di saper portare fino alla tangibile realizzazione latente…

infrastrutture

L’avventura dell’ultimo martello pneumatico sul ponte condannato alla demolizione in Spagna

La squadra all’opera sul ponte A-6 del viadotto del Castro, crollato parzialmente lo scorso aprile, rivolse al tavolato instabile un ultimo sguardo carico di nostalgia. Dopo mesi di esperta dedizione, finalmente, le opere preliminari potevano dirsi complete e nel giro di pochi minuti, il loro luogo di lavoro principale sarebbe scomparso in una nuvola di polvere, dopo essere precipitato per svariate decine di metri fino al fondo della valle di Pedrafita. Facendosi da parte, gli operai lasciarono a questo punto avanzare l’impiegato più sacrificabile, ed al tempo stesso prezioso, della compagnia. Imponente, svelto, snodato, riconoscibile dal giallo della sua livrea, Brokk si preparò all’opera sollevando lo strumento principe del suo ruolo professionale: distruggere ogni cosa nel modo più rapido e per certi versi, elegante. Legato a quella che poteva essere considerata la sua vita, una catena grossa e ponderosa, discendente dalla sommità dell’imponente paranco collocato sul terreno solido, al termine dell’apparato cementizio visibilmente dismesso. Avanzando ancora qualche metro, l’insolito operaio si fermò improvvisamente, come al ricevimento di un comando invisibile. Mediante una lieve vibrazione in grado di percorrere il suo intero corpo, abbassò quindi il lungo braccio per puntare a terra lo scalpello situato all’estremità di quest’ultimo, del tutto preparato a colpire il bersaglio per 25 volte al secondo grazie all’energia ricorsiva dell’aria compressa. Un metro alla volta, dall’inizio fino al termine del suo tragitto designato, Brokk avrebbe quindi proceduto al gesto proverbiale in lingua inglese di “tagliare il ramo su cui si è seduti”. E nel momento in cui ogni cosa avrebbe fatto il suo corso gravitazionale, sarebbe di suo conto asceso, libero e leggiadro, verso il cielo della gloria imperitura delle macchine demolitrici. Con soltanto il mero potenziale, ahimè, di un’anima e un’identità indipendente.

Poiché l’avrete già capito a questo punto, il nostro protagonista di quest’oggi è in buona sostanza un robot, nell’accezione più contemporanea del termine, mirata ad indicare il sistema dei suoi “muscoli” e ingranaggi semoventi, piuttosto che l’intelligenza indipendente e forma antropomorfa degli automi teorizzati per la prima volta dal drammaturgo ceco Karel Čapek. Quello prodotto dall’eponima compagna multinazionale dalle origini svedesi, fondata nel 1976 da PE Holmgren & Rivteknik, diventata nel corso delle ultime decadi il sinonimo e l’antonomasia di qualsiasi opera demolitrice condotta a compimento tramite l’aiuto di macchinari dotati di un certo livello d’autonomia. Sotto l’esclusiva, imprescindibile guida di un operatore umano, armato di un apposito telecomando senza fili. Ed è un approccio, a ben pensarci, molto pratico e funzionale, poiché permette a costui di osservare attentamente la situazione dal punto di vista che preferisce, piuttosto che quello non necessariamente pratico della cabina di comando. Distanziandolo, nel contempo, dal pericolo che viene da eventuali conci o calcinacci dei pilastri di supporto, nel momento della verità finale. Come quello sopra descritto, probabilmente del tutto privo di precedenti, diventato virale a partire dalla scorsa settimana, dopo aver costituito un passaggio rapido e obbligato delle opere di rimozione per un’opera tanto imponente, quanto instabile e per questo giudicata non più necessaria…

Uno sguardo indietro verso il ponte d’acciaio più pesante delle isole inglesi

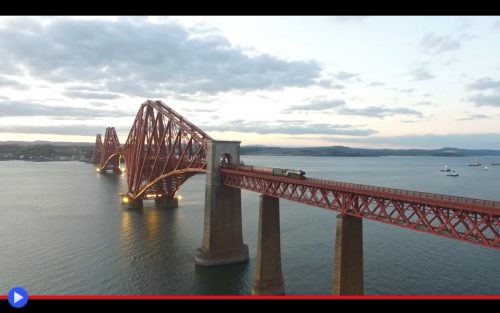

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…

Cemento e pietra: la scala surreale che serpeggia oltre una diga in Portogallo

Ci sono luoghi, esistono paesaggi nella nostra cara vecchia Europa che paiono evocare stati d’animo profondi, allontanare ogni pensiero logico e trasportare il corso del pensiero verso lidi remoti. Come quello della fiaba tipica della regione di Douro in Portogallo, dove si diceva che sopra l’omonimo fiume svettasse l’ombra di un dirupo. Lungo la parete del quale, scrutando con sufficiente attenzione, era possibile scorgere le tracce di una caverna in cui, avendo perso interesse per ogni aspetto della vita mondana, aveva optato di stabilirsi un sovrano moresco assieme a sua figlia, immortalata nella tradizione folkloristica con il nome di Dona Mirra. Il cui padre stregone, in base alle regole del misterioso mondo d’Oriente, aveva scelto di operare un profondo mutamento nella suddetta formazione rocciosa, in modo tale che durante il giorno si presentasse soltanto come una stretta ed insignificante apertura. Mentre la notte si spalancava, permettendo alla beneamata principessa di scrutare nella valle ed ammirare lo splendore dell’astro lunare. E se qualcuno, scioccamente, avesse mai tentato d’introdursi in tale residenza per impadronirsi dei preziosi tesori di famiglia, la roccia si sarebbe chiusa su di lui, schiacciandolo come un insetto che tentava di oltrepassare lo stipite di una finestra. Naturalmente, l’effettivo aspetto verificabile della vicenda è per lo più improbabile. Le grandi opere materiali costruite dall’uomo, per quanto attraverso l’utilizzo di un potere superno, tendono ad essere del tutto permanenti attraverso il procedere dei secoli a venire. Così come l’alta struttura dell’antistante diga sul fiume Varosa, i cui primi progetti risalgono addirittura al 1899.

Una barriera dall’aspetto alquanto normale, finché la si guarda dalla parte del suo bacino, rispondente ai crismi ragionevoli di una funzionale centrale idroelettrica ad arco, capace di generare l’energia di 24,7 MW. Coi suoi 76 metri d’altezza sopra la valle antistante e 213 di lunghezza complessivi, rispondenti a 81.000 metri quadri di volume occupato dal suo terrapieno ricoperto dalle solide pareti di cemento. Perché è soltanto nel momento in cui la nostra prospettiva dovesse spostarsi all’altro lato, qualora non fosse stata già quella la direzione da cui ci siamo avvicinati al sito, che compare nella nostra percezione il singolare aspetto maggiormente distintivo di una simile struttura. Situato sul lato sinistro, in opposizione allo scivolo convenzionale per la fuoriuscita dell’acqua in eccesso, come la struttura totalmente fuori dal contesto di una letterale dimensione alternativa. Scale che s’inseguono, salendo obliquamente, tra un dedalo di escheriane terrazze, cromaticamente riconducibili alla colorazione chiazzata che fu lungamente un crimsa visuale del Brutalismo. Corrente architettonica probabilmente assai lontana dal pensiero di chi giunse a costruire tale inusitato apparato infrastruttura verso la metà del secolo scorso, con l’obiettivo dichiarato di poter garantire un pratico sentiero d’accesso alla manutenzione della diga stessa. Senza rendersi effettivamente conto, o forse rimanendo del tutto cosciente, di aver creato a tutti gli effetti la versione iberica del celebre accesso alla città sacra degli Incas, Machu Picchu tra la nebbia delle alte montagne peruviane. Ancorché priva, dal punto di vista comparativo, delle stesse ragionevoli strutture a sostegno della sicurezza per eventuali ed imprudenti turisti…