Ci sono molti modi per porre fine a una guerra ed il più semplice, di sicuro, non è l’attacco bensì un’ottima difesa. Verso la metà del 1721, secondo un famoso aneddoto, lo zar Pietro il Grande invitò l’ambasciatore svedese a fare un giro in barca nel golfo di Finlandia, presso l’indaffarato porto della città sulla foce del fiume Neva, da lui fondata e che portava il suo stesso nome. “Per quanto possa essere forte la vostra marina, non prenderete mai San Pietroburgo” affermò il potente sovrano, indicando le fortificazioni sull’isola di Kronstadt e le alte mura del Kronshlot, fortezza fatta sorgere direttamente dal fondale antistante reclamato al mare, per poi passare all’imponente cittadella di Pietro e Paolo, sull’isola delle lepri. E si narra che a tal punto restò colpito, il dignitario straniero, per la quantità di bocche da fuoco, soldati e munizioni evidentemente nascosti all’interno di simili strutture, da non aver nulla da replicare o contrapporre nella discussione. Così che pochi mesi dopo, secondo il seguito del racconto, venne firmato il trattato Nystad, che avrebbe posto la fine a un sanguinoso conflitto durato più di vent’anni. Per tutto l’inizio dell’epoca moderna, d’altra parte, c’era ben poco che anche la più imponente nave da guerra potesse fare contro una fortezza pesantemente armata, anche considerato il famoso detto secondo cui “Un cannone sulla terra ferma vale un’intera fregata” data la maggiore stabilità, lo spazio per caricarlo e l’assenza del pericolo d’incendio, sempre presente quando si utilizzano armi da fuoco all’interno di un vascello di legno. Così che i successivi zar di Russia fino a Nicola I, uno dopo l’altro, avrebbero continuato a potenziare le difese di un simile luogo con l’aggiunta di ulteriori due forti, denominati rispettivamente “Pietro I” e nel 1845, “Imperatore Alessandro I”. Quest’ultima struttura, di certo la più famosa a livello internazionale con la sua forma ellittica con un cortile centrale altamente distintiva e poggiata sopra un’altra isola artificiale, fu costruita dopo un lungo periodo di 10 anni ed avrebbe attraversato, nel corso della sua storia, alcune fasi decisamente interessanti.

L’approccio architettonico per la costruzione di un forte navale in Russia partiva dalla messa in opera di apposite capanne in legno sul ghiaccio d’inverno, chiamate ryazhi, ciascuna riempita di una grande quantità di macigni. Al sopraggiungere del disgelo, dunque, le pietre sprofondavano nella profondità della baia, trasformandosi nel terreno solido entro cui sarebbero state infisse le fondamenta. Costituite, nel caso dell’Alessandro I, da 5535 pali, ciascuno di una lunghezza di 12 metri, successivamente coperti da un solido strato di cemento, sabbia e granito. Ciò che venne dopo, sviluppato su tre piani coperti e pieni di feritoie oltre al tetto capaci di ospitare complessivamente ben oltre il centinaio di cannoni inclusi i temibili Paixhans, i più grandi in uso in simili fortificazioni, nacque quindi dalla fervida mente dell’architetto Louis Barthelemy Carbonnier di Arsit de Gragnac, già responsabile del restauro di alcune fortificazioni limitrofe nel 1827, per la cui successiva morte causa età avanzata ci fu il subentro del russo di origini francesi Jean Antoine Maurice esattamente nove anni dopo. Ed un sottile filo collega, del resto, l’Alessandro I al paese che aveva dato i natali a Napoleone, data la notevole somiglianza esteriore di questo edificio al suo successivo Fort Boyard del 1857, per come era stato adattato alla guerra navale del XIX secolo e la stessa finalità di fondo: resistere agli assalti, e perforare gli invulnerabili scafi, delle navi di linea della marina britannica, dominatrice dei mari europei (e globali).

Il forte non ebbe tuttavia mai modo di partecipare ad alcuna battaglia, sebbene nel 1854, durante la guerra di Crimea, fosse stato messo brevemente in allarme contro la flotta al comando dell’ammiraglio inglese Napier che si stava avvicinando pericolosamente a San Pietroburgo. Se non che la prospettiva di affrontare il fuoco incrociato di tante postazioni passive di combattimento, in aggiunta all’innovativo campo minato galvanico antistante, messo in opera secondo il progetto di Immanuel Nobel in persona (padre del più famoso inventore della dinamite) scoraggiarono tale iniziativa sul nascere. Il vero momento di riscossa del forte, nonché suo maggiore lascito alla posterità, tuttavia, doveva ancora venire…

fortezze

L’alta montagna vegetale che oscura il castello gallese

Mura rosse sulla cima di una collina. E le merlature delle fortificazioni, che si stagliano dinnanzi alle forme cilindriche degli alti camini. Ma all’osservatore che dovesse ritrovarsi per la prima volta innanzi a questo luogo, l’effetto complessivo che farebbe è quello di una forma diseguale. Incompleta, spezzettata, per l’intromissione di un oggetto alieno sulla propria linea visiva. Come gli ombrello bulbosi di un’enorme famiglia di meduse, costruite di uno strano materiale simile a una pietra smeraldina. Il cui profilo, tuttavia, oscilla nel vento…

Avete mai sentito parlare della storia di Owain ap Gruffydd ap Gwenwynwyn, principe ereditario del regno di Powys verso la metà del XII secolo, il cui gesto di rinuncia al trono avrebbe posto fine alla leggenda della sua antica nazione? Un potentato rurale ma di peso, nell’antica terra di Britannia e grosso modo corrispondente a tre odierne contee dell’odierna parte occidentale d’Inghilterra, almeno prima che il re Edoardo Plantageneto (che potreste ricordare come il successore dell’anziano Alfred nella serie Tv “Vichinghi”) mostrasse quali fossero i vantaggi di affiliarsi alla prima nazione multiculturale dell’Europa settentrionale, pena la cancellazione niente affatto negoziabile dalle pagine della Storia. Una scelta, almeno in questo caso, condivisa dal regnante con il nome complicato, il che gli avrebbe consentito, differentemente da quanto successo ai suoi vicini, di ricostruire e continuare ad abitare con il titolo di barone la dimora avìta, una possente fortezza nei dintorni dell’odierna cittadina Welshpool. Perché nessuno, se possibile, vorrebbe mai distruggere un castello. Edificio in grado di cambiare ed evolversi attraverso le generazioni, incarnando di volta in volta lo spirito della sua epoca corrente. Così la forma originaria di quell’alto torrione, oggi, resta largamente misteriosa, mentre molto bene conosciamo quanto avrebbe conseguito dalle molte diverse famiglie passate tra queste mura, nel corso dei suoi oltre 7 secoli di storia. Come Sir John Charlton, inglese che aveva sposato Hawys, diretta discendente del sangue reale e che nel 1312 avrebbe aggiunto la possente porta fortificata che oggi sorveglia l’unico punto d’accesso all’interno delle mura, dopo un tentativo di riconquista da parte dello zio gallese di quest’ultima, Grufydd Fycha. Un cambio di mani destinato a ripetersi ancora nel 1421, quando al famiglia Charlton si ritrovò priva di eredi maschi, portando la dimora ad essere divisa tra le due figlie femmine Joyce e Joan, i cui consorti, successivamente, avrebbero deciso di dare in gestione il castello ad una terza parte, dietro generoso pagamento di una pigione. E fu così che a partire dal 1578 il castello di Powys sarebbe stato abitato dagli Herbert, che successivamente all’acquisto dello stesso nel 1587, l’avrebbero gradualmente trasformato da gelida fortezza in accogliente dimora nobiliare, con tutto il suo corredo di decorazioni, arredi ed altri splendidi tesori. Ma il cambiamento in grado di creare il principale tratto distintivo tra questo ed altri castelli inglesi, nei fatti, sarebbe giunto in due momenti successivi a partire dal 1670, quando William terzo Lord di Poys (c.1626–1696) decise di stipendiare per se i servigi dell’architetto William Winde, già famoso in Francia per aver partecipato all’allestimento di molte meraviglie paesaggistiche di stile ed epoca barocca. E fu allora, d’un tratto, che il territorio iniziò a mutare…

L’insaguinata torre e la vendetta dei ratti sull’arcivescovo di Mainz

Il vero potere può cambiare una persona. La facoltà di decidere, o disporre, sulla vita e sulla morte delle persone. Ma sapete che cos’altro può riuscire a farlo? Il più puro e distillato senso di terrore. L’assoluta paralisi diurna, cui fanno seguito torpore delle membra, fissità dello sguardo e infine grida disarticolate, in un tentativo chiaramente vano di trovare un qualche tipo di scampo dal proprio triste destino. Un ricorso quest’ultimo particolarmente vano, quando ci si è macchiati di un crimine tanto efferato e imperdonabile, dinnanzi agli occhi di tutti coloro che potranno sopravviverci, da meritare a pieno titolo la nostra divina punizione. Perché sebbene almeno formalmente, il cristianesimo non creda nella legge buddhista del karma, essa risulta corrispondere a una ferma e diffusa credenza popolare, riassumibile nell’espressione “Chi la fa l’aspetti” specialmente nell’occasione, ed in presenza, della giusta leva lungo il corso degli eventi. Nera e pelosa, occhi rossi e sopracciglia folte. Ma soprattutto, la lunga e serpentina coda che richiama il demone che ci ha privato del diritto eterno al Paradiso Terrestre…

Poche figure nella storia medievale di Germania risultano essere controverse quanto l’uomo noto unicamente con il nome di Hatto II, monaco benedettino assorto nel 968 d.C, grazie ai collegamenti della propria nobile famiglia, agli allori della prestigiosa carica dell’Arcivescovato di Magonza sul Reno (Mainz) carica inclusiva del fondamentale ruolo d’elettore per un ancora giovane Sacro Romano Impero. Nella più totale unione, allora non insolita, di potere religioso e temporale, al punto che nessuno, tra la gente comune, avrebbe mai potuto sognarsi di criticare il suo operato. E d’altra parte la storia parla, per lo meno per le prime decadi durante cui rimase in carica, di un suo buon governo e gesta responsabili, persino gloriose, come la costruzione della chiesa di San Giorgio presso l’isola Reichenau e copiose donazioni nei confronti dell’abbazia di Fulda, nonché al fine d’incoraggiare e tutelare le arti in tutta la città di Magonza. Tutto questo, almeno, finché qualcosa in lui cambiò, all’incirca verso la metà del decimo secolo, quando come colto da un’improvvisa ispirazione, egli fece costruire la sua più celebre torre in prossimità del borgo di Bingen, in punto strategico del Reno. Strategico perché, sulla cima dei circa 20 metri di quest’edificio, fece posizionare alcuni esperti mercenari armati di balestra, al fine d’imporre un severo tributo a tutti coloro che intendevano far navigare i propri beni verso i ricchi mercati della sua città. E tutto ciò sarebbe stato il meno, in effetti, rispetto al seguito di questa storia. Un evento tanto spaventoso e inumano da sfumare, come sua implicita prerogativa, nel regno della più nebulosa leggenda. Ovvero parlano le cronache, per lo più orali, di un’estate e autunno particolarmente piovosi, al punto da anticipare rovinosamente il raccolto del grano nell’intera regione, ponendo le basi per quella che sarebbe diventata un gravissima carestia. E del modo in cui, col verificarsi delle prime morti, Hatto II fece trasportare nei suoi granai fortificate copiose quantità del cibo rimasto, al fine di poterlo vendere con gran profitto alla popolazione. Ragion per cui, iniziò comprensibilmente a crescere il uno scontento tra la gente, che portò ben presto a veri e propri moti di protesta. Ora, il nostro governante ed uomo di chiesa avrebbe potuto reagire in molti modi a tutto ciò ma egli scelse, probabilmente, il peggiore: invitati infatti le dozzine e dozzine di fomentatori presso uno dei depositi ormai rimasti vuoti, con la vana promessa di “un pasto misericordioso” appiccò quindi personalmente il fuoco all’edificio, dopo essersi ovviamente premurato di chiuderlo a chiave. E “Sentite come squittiscono questi miseri topolini affamati, parassiti senza senso della società!” si disse che abbia pronunciato in tale orribile frangente. Mai metafora, nei fatti, si sarebbe rivelata maggiormente sfortunata ed incauta di questa…

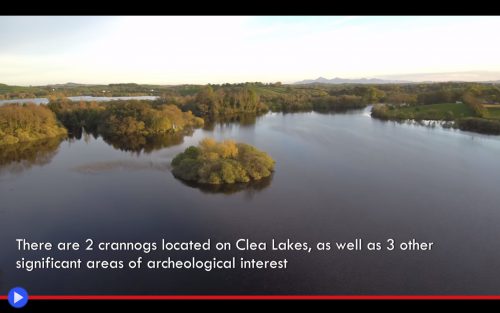

Un rinnovato quadro storico per le isole artificiali più antiche di Stonehenge

La situazione iniziò ad assumere contorni vagamente definiti verso i primi del ‘900: quando l’adozione dei nuovi approcci agricoli e le relative tecnologie di controllo e alterazione del paesaggio portò le genti di Scozia e d’Irlanda a prosciugare il basso fondale di alcuni dei loro laghi nascosti tra il verde di boschi millenari, trovandosi al cospetto dell’innegabile passaggio dei loro antenati. Pezzi di legno chiaramente fabbricati da mani umane, probabilmente facenti parte di un qualche tipo di struttura abitativa, e pezzi di ceramica fabbricati con metodi risalenti (almeno) all’Età del Ferro. Ma soprattutto un accumulo intenzionale di pietre, accuratamente accatastate l’una all’altra, tale da costituire quello che in origine, doveva essere un vero e proprio isolotto posizionato ad emergere tra i flutti, con uno scopo e una funzione difficile da definire. Poco a poco, quindi, gli studiosi iniziarono a compilare un catalogo, delle aree riemerse, quelle sottoposte ad iniziative d’archeologia subacquea e le altre piccole isole, da sempre chiaramente visibili per la popolazione, che tanto lungamente erano state date per scontate ed a cui veniva tradizionalmente attribuito il termine d’associazione incerta crannog (dall’antico termine irlandese crann, con il significato letterale di “piccolo albero”). Ma fu soltanto con l’invenzione, nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera del chimico statunitense Willard Frank Libby, della topica datazione al carbonio 14, che un qualche tipo d’effettiva classificazione poté venire messa in atto per gli oltre 500 siti che gradualmente, stavano continuando ad allungare le liste dei patrimoni culturali preistorici della Gran Bretagna. Il sistema mediante il quale, attraverso la misurazione della quantità d’isotopo radioattivo contenuto in materiali d’origine organica, risultava finalmente possibile desumere l’epoca esatta della dipartita dell’essere, animale o vegetale, di cui aveva costituito originariamente la proprietà. E della seconda tipologia, in quei particolari recessi, era offerta la possibilità di trovarne parecchi, data la particolare composizione chimica e il contenuto d’ossigeno dei loch nella parte settentrionale dell’arcipelago inglese, tali da garantire una capacità di preservare attrezzi e materiale da costruzione in legno assolutamente superiore alla media, garantendo l’apertura di una valida finestra verso l’intento e lo stile di vita degli antichi popoli di tali terre. Così che, entro una decade, la definizione storica della faccenda raggiunse quello che venne considerato per lungo termine l’ultimo chiarimento: i crannog avevano tutti un’età massima di 2500 anni circa, risalendo a un’epoca in cui la pletora delle antiche culture proto-celtiche disgiunte in territorio pan-britannico iniziavano ad assumere un carattere e un’identità culturale comune. Questo, almeno, finché un evento imprevisto non distrusse completamente ogni cognizione precedentemente data per buona: quando i ricercatori all’opera presso l’isolotto artificiale del lago Olabhat di Eilean Dhomhnaill, presso l’isola delle Ebridi Esterne di North Uist non ripescarono quello che poteva soltanto essere, innegabilmente, un recipiente di terracotta risalente all’epoca del Neolitico, ovvero al minimo, 5.000 anni prima dell’attuale data. Una bizzarra, improbabile anomalia? La cosiddetta eccezione che conferma la regola? Ciò venne faticosamente affermato, senza mai veramente crederci, per svariati anni. Ma la situazione sembrerebbe aver assunto, grazie a uno studio pubblicato lo scorso giugno, toni e tinte di un tutt’altro tipo…