Colpi di martello ritmici e cadenzati. Il suono del legno che viene spaccato ad arte, piuttosto che segato con procedura scientifica e collaudata. Qualcuno che sposta le doghe già piallate e le adagia, una dopo l’altra, a ridosso di un solido cerchio di metallo. Quindi il crepitìo del fuoco. Che cosa stiamo creando, quaggiù?Corrispondenza dei mezzi e delle aspettative: un principio secondo cui, a seconda di ciò che si è preso in considerazione, ci si aspetterebbe di poter immaginare il suo processo produttivo in base alle sue caratteristiche evidenti. Così un oggetto metallico, come un’automobile, proviene da una fabbrica pesante piena di macchinari potenti e rumorosi, mentre un quadro è il prodotto di un pennello leggiadro nel laboratorio dell’artista. Ma nel caso degli alimenti e delle bevande, tale principio non è sempre calzante. Poiché ciò che deve essere consumato, per sua natura, ha la necessità di corrispondere a determinate caratteristiche, che lo rendono adeguato al metabolismo umano. Ma l’ingegno necessario per giungere a quel punto, il più delle volte, può intraprendere molte strade distinte. Così gli Antichi Romani facevano un consumo quotidiano di vinum, ma esso aveva qualità molto diverse da quello odierno: era una sostanza bollita, sciropposa, addolcita con miele e spezie il cui processo di fermentazione giammai avrebbe permesso di conservarlo più di un mese o due. I primi a guardare verso il futuro furono, in maniera tutt’altro che casuale, i Celti: loro per primi scoprirono che la rinomata bevanda poteva oltrepassare l’inverno se lasciata a fredda temperatura all’interno di un secchio o di un tino, invece che una giara o un’anfora di terracotta, costruiti col legno delle vaste foreste del centro Europa. Ben presto a tali recipienti fu apposto un tappo, per limitare la penetrazione degli agenti contaminanti. Era nata la botte. Iniziava una nuova Era.

L’inserimento del vino all’interno di una botte, soprattutto oggi che esistono metodi ancor più pratici e funzionali, non ha solamente uno scopo conservativo. Gli estimatori di questa bevanda infatti ben sanno che la scelta di un particolare legno, e l’adozione di un processo preparatorio a regola d’arte, hanno misurabili e significativi effetti sul sapore finale. Le ragioni sono da ricercarsi nel progressivo rilascio di sostanze chimiche di vario tipo, tra cui i lattoni, derivanti dal disfacimento lipidico del legno, che liberano un profumo affine a quello della vaniglia e i fenoli, composti affini alla cannella; gli aldeidi e i norisoprenoidi, nel frattempo, inducono gusti meno marcati ma comunque importanti. Meno desiderabile è invece il rilascio eccessivo del tannino, una sostanza che dona alla bevanda una sensazione astringente, ma che in quantità superiore può indurre un indesiderabile sapore amaro. E questo è il motivo per cui, dopo due o tre cicli di stagionatura portati a termine, la maggior parte delle botti viene sostituita con degli esemplari nuovi di pacca, in cui ancora è presente un equilibrio delle componenti chimiche permeanti. Produrle, ovviamente, è il lavoro del bottaio (cooper in inglese) una figura ben distinta da quella del falegname, che tradizionalmente produceva anche secchi, vasche da bagno, zangole per il burro e rudimentali tubi. Tutto ciò che insomma, avesse una forma tonda tenuta assieme da cerchi di metallo. Persino nella sua officina, poi, l’ambito lavorativo era rigorosamente distinto, tra il maestro che disponeva i legni ed il suo assistente (hooper) che si occupava invece di curvare e posizionare le strisce di ferro, successivamente sostituito dal ben più adatto acciaio inossidabile. Una buona botte di vino è un oggetto infuso di sapienza e tecniche dall’alto grado di raffinatezza, costruita con materiali attentamente selezionati: in Europa si preferisce il rovere della Quercus petraea, particolarmente se proveniente dalle foreste francesi di Nevers, Tronçais, Allier o Limousin, oppure dalla Slavonia, secondo un’usanza tipicamente italiana. In passato erano stati usati anche il ciliegio ed esclusivamente nel territorio del Nuovo Mondo, la Sequoia sempervirens. Oggi, negli Stati Uniti si preferisce fare ricorso al rovere americano (Quercus alba) che tuttavia dona un sapore dolciastro al vino e non viene tenuto in alta considerazione dal nostro lato dell’Oceano Atlantico. Una situazione sovvertita nel caso dello Sherry fortificato, in cui tale apporto è invece considerato fondamentale.

tradizioni

Lo splendore vichingo di una chiesa di legno

Secondo una leggenda, il sistema architettonico delle chiese a pali portanti sarebbe nato quando l’agricoltore Raud Rygi, assieme ad altri quattro coabitanti del suo villaggio nella municipalità di Notodden, decise che era il momento di dotare il paese di un nuovo tipo di luogo di culto. Alto, maestoso, creato per venerare il nuovo Dio proveniente dal meridione, accompagnato sin qui per la prima volta dai sacerdoti missionari del re di Norvegia Olav Haraldson (regno: 1015-1030) che con gran risonanza aveva deciso di abbandonare i vecchi metodi e la Via del Valhalla. Certo, cambiare i metodi di un intero popolo non è semplice. Ma lo diventa tanto maggiormente, quanto più gli si permette di mantenere una parvenza di continuità col passato, mantenendo stili, luoghi di culto e fattori esteriori sulle linee guida disposte dagli antenati. Occorreva, tuttavia, un nuovo filo conduttore architettonico. E il buon Raud l’avrebbe trovato, così si racconta, dall’incontro con un misterioso straniero incappucciato che incontrò alla locanda del suo paese. Individuo senza un’identità definita, che di sua spontanea iniziativa gli si avvicinò e disse: “Così, volete costruire una casa per nostro Signore. Io posso farlo per voi in un periodo complessivo di tre giorni, a patto che una qualsiasi delle seguenti condizioni sia realizzata: prima ipotesi, portami la Luna ed il Sole. Seconda, donami tutto il tuo sangue e terza, indovina il mio nome.” Come in innumerevoli racconti di patti stretti con esseri sovrannaturali, il contadino pensò che la terza missione non fosse troppo difficile da completare, e così diede l’Ok all’inizio dei lavori. Con suo supremo stupore e preoccupazione, tuttavia, l’intera quantità dei materiali necessari alla costruzione furono portati presso lo spiazzo dello hog pagano pre-esistente nel corso di una sola notte, la seconda erano stati erette le quattro mura e nel corso della notte successiva, la chiesa sarebbe stata completata. Raud allora, temendo per la sua vita, andò a passeggiare pensierosamente per le montagne. E fu allora che, come per l’effetto di un miracolo, udì una canzone di donna: “Fai silenzio figliolo / domani Finn ti porterà la Luna ed il Cielo / ti porterà il Sole ed un cuore cristiano / dei bei giocattoli perché il mio fanciullo possa giocare un ruolo.” Meditando sulla strana nenia, Raud comprese che lo straniero poteva soltanto essere un troll e che qualcuno, dal regno del Paradiso, doveva averlo aiutato. La mattina dopo la chiesa era finita, e Raud si recò a visitarla con il misterioso individuo. Mentre quello gli illustrava l’ampiezza della navata, quindi, il contadino corse ad abbracciare uno dei pilastri portanti ed esclamò: “Ehi Finn! Questo palo non è diritto.” Istantaneamente, l’altro rispose “Io potrei essere ancor più contorto!” E con un rapido movimento del suo mantello, fece una piroetta e se ne scappò via. Successivamente Finn Fagerlokk, abitante da tempo immemore della montagna di Svintru, si trasferì altrove. Pare che non potesse sopportare il suono delle campane. Nonostante questo, prima di scomparire definitivamente dal mondo, avrebbe giocato lo stesso ruolo nell’edificazione di altre tre chiese: le cattedrali di Nidaros, di Lund e la parrocchia di Avaldsnes.

Certo è che le chiese medievali della Norvegia, chiunque sia stato a costruirle, non hanno un aspetto direttamente paragonabile a quello del resto d’Europa. Con una forma e soluzioni architettoniche affini allo stile Romanico, quali l’arco, il pilastro, la colonna e la volta ma già la forma appuntita e la ridondanza degli absidi goticheggianti, in un’espressione strutturale che qui aveva uno scopo per lo più funzionale dovuto ai molti centimetri di neve che cadevano ogni anno. Spesso cupe come la pece che le ricopriva, e ricche di elementi decorativi intagliati direttamente mutuati dalla tradizione vichinga, quali figure di piante ed animali, esse erano soprattutto, completamente in legno, come un tempio buddhista o dedicato ai kami ancestrali del distante Giappone. Ma il materiale, in questo caso, proveniva da un tipo di abete molto resistente chiamato malmfuru, oggi ritenuto estinto ed affine a quelli del Pacific Northwest statunitense. Quindi si passò al pino silvestre, la betulla e il ginepro, a seconda delle necessità strutturali di ciascun componente. Affinché il legno durasse più a lungo, gli arbusti venivano trattati con una procedura che prevedeva la rimozione dell’intera corteccia mentre l’albero era ancora vivo, affinché morisse in maniera lenta e restasse intriso di linfa indurendosi in maniera estrema. Il legno veniva in seguito fatto stagionare e poi tagliato secondo le necessità. Nella versione più tradizionale delle chiese con pali portanti, chiamata stolpekirke, i quattro pilastri venivano piantati direttamente nel terreno, a partire dai quali un sistema di sostegni orizzontali simili a stipiti (veggtilene) veniva impiegato come sostegno per le pareti ed il tetto. Tale approccio, tuttavia, si rivelò fallimentare, poiché l’umidità del suolo penetrava negli elementi verticali, portandoli a marcire dopo appena un paio di generazioni. E di questo primo periodo, in effetti, non ci è giunto neppure un singolo esempio che sia lasciato integro dal passaggio del tempo. Quasi immediatamente, tuttavia, i costruttori norvegesi appresero l’artificio di collocare i pali su una piattaforma rialzata, o ancora meglio fare in modo che poggiassero su quattro pietre dalla superficie ampia e piatta. Questa fu l’epoca d’oro delle stavkirke, la nuova versione degli edifici, in cui veniva generalmente prevista una singola navata, con un semplice tetto sostenuto da travi a forbice. Ma ad un certo punto, i costruttori iniziarono a farsi maggiormente ambiziosi…

Le tre prove dei guerrieri nomadi del Gran Khan

Nonostante l’estremo grado di raffinatezza e complessità, la cultura mongola medioevale poteva avere delle ricadute barbariche tutt’altro che trascurabili. Si narra nel Mongolyn Nuuc Tovčoo, testo storiografico del XII secolo, di come un giorno il grande Gengis Khan in persona avesse assistito al combattimento tra Buri Bokh e Belgutei, entrambi grandi campioni di lotta celebri in tutto l’Impero. Ora in precedenza, a quanto è scritto spiegato, Buri Bokh aveva già sconfitto il suo rivale prendendolo per una gamba e tenendolo a terra con un piede. E nel combattimento tradizionale mongolo, chiamato per l’appunto Bökh, basta toccare il suolo con qualsiasi parte del corpo non sia un piede o una mano, per essere immediatamente squalificati. Ma questa volta, nell’anno della Scimmia, Belgutei rovesciò il vecchio rivale riuscendo addirittura a sedervisi sopra. A questo punto, con sguardo solenne, chiese istruzioni su cosa dovesse fare al suo sovrano. Mordendosi il labbro, quest’ultimo inviò il segnale: allora Belgutei prese Buri Bokh per le spalle e le gambe, poi con un gesto possente, gli spezzò a metà la schiena. Poco prima di morire, lo sconfitto pronunciò le parole: “Non sono mai stato battuto nella lotta. Soltanto stavolta, per intrattenere il mio Khan, sono caduto di proposito. Ed ora ho perso la vita.”

Il concetto di sport del resto, a quell’epoca ancora non esisteva, e l’unico scopo dei naadam (giochi) era selezionare i più forti guerrieri per le orde che avrebbero completato la conquista dell’Asia e l’Europa. Questi eserciti organizzati, come nelle schiere della Cina arcaica, secondo delle unità minime di 10 guerrieri, ciascuna guidata da un uomo particolarmente forte, abile e scaltro. Il quale veniva selezionato, ponendosi tre domande. Sa lottare? Sa tirare con l’arco? Sa cavalcare? Nel tempo, il processo di selezione assunse una codifica ben precisa. Che venne ratificata nel concetto di quelle che oggi definiamo, non senza un vertiginoso parallelismo, le “Olimpiadi delle Steppe”. Qualche punto di contatto c’è: in un giorno ragionevolmente preciso, tra il 10 ed il 12 luglio, tutte le comunità dei mongoli realizzano una cerimonia d’apertura più o meno sfarzosa, quindi con grande risonanza mediatica nazionale, danno inizio a tre importanti competizioni, rimaste pressoché invariate da molti secoli a questa parte. Riunirsi tutti in un luogo, come prerogativa di un popolo nomade, non è considerato essenziale, benché esista un Nadaam “principale” presso la capitale di Ulaanbaatar, che supera di gran lunga lo sfarzo e la spettacolarità di quelli realizzati nel resto del paese. Eppure anche un evento più periferico, come quello del villaggio di Uugtaal qui mostrato in una serie di video di Lauren Knapp, mantengono un loro fascino immemore, ed un collegamento privilegiato coi tempi antichi. In modo particolare per quanto concerne la corsa dei cavalli, che secondo la tradizione inizia alcuni giorni prima degli altri eventi, per poi proseguire fino a dopo le cerimonie di premiazione della lotta e dell’arcerìa. Del tutto unica al mondo, perché a differenza di quanto succede nell’Occidente, la gara media ha una lunghezza variabile tra i 15 ed i 30 Km, con categorie diverse a seconda dell’età del cavallo. Tutti gli animali vengono nutriti con una dieta speciale, nonché trattati con grande attenzione e profondamente riveriti. Ciò non è affatto raro nelle competizioni ippiche provenienti dalle culture del mondo pre-moderno. Dopo l’esecuzione rituale della canzone giingo, vengono fatti avanzare i fantini: per lo più, bambini di 10 anni al massimo, già dei fantini perfettamente abili e soprattutto, molto più leggeri dei loro genitori. Quindi si da il segnale, e VIA! Al termine del confronto, il vincitore di ciascuna categoria verrà chiamato tymnii eh (condottiero di mille uomini) mentre agli allevatori i cui cavalli otterranno vittorie consecutive riceveranno il diritto a fregiarsi del titolo di eroe nazionale. Al cavallo che arriverà ultimo nella competizione riservata ai due anni di età verrà invece attribuita la nomina di bayan khodood (stomaco pieno) e si canterà una canzone in suo onore per augurargli la vittoria assoluta per il prossimo anno. In questo modo, viene oggi celebrata l’importanza della sportività e del fair play.

Il Nadaam fu profondamente riformato, del resto, all’inizio degli anni ’20 del 900, quando con la Rivoluzione del Popolo che scacciò le Guardie Bianche russe e i soldati Qing dalla capitale Ulaanbaatar, diventò una celebrazione dell’indipendenza ottenuta dal più grande paese a nord della Cina. Immediatamente privato di ogni significato religioso su modello della nascente etica sovietica, l’evento annuale diventò una celebrazione delle culture e delle tradizioni di un popolo che, riuscendo a resistere ai ripetuti tentativi di assimilazione da parte della cultura cinese, ora desiderava ritrovare se stesso, e farlo con uno stile esteriore che colmasse gli spazi vuoti del mondo. Per questo, secondo l’usanza, durante i tre giochi partecipanti, arbitri e talvolta anche gli spettatori indossano il costume tradizionale completo di cappello, straordinariamente vario e dai molti colori, noto con il termine generico di dell. Ci sono, poi, casi ancor più particolari…

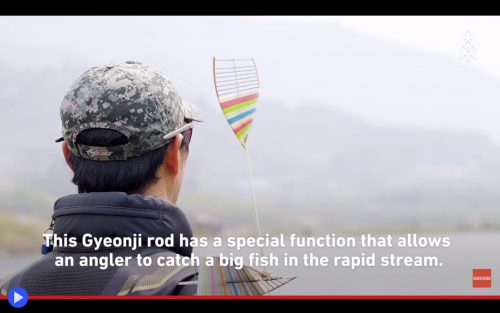

Le straordinarie doti dell’attrezzo da pesca coreano

Sembra un giocattolo. La bacchetta di Harry Potter. Una sorta di fidget spinner, l’oggetto che una volta stretto tra i palmi delle mani, viene fatta roteare velocemente, prima di prendere il volo come un elicotterino. Oppure un’ammazzazanzare che avendo preso una folata di vento, si è rigirato in parte su se stesso, formando l’accenno di una spirale. Eppure, se voi foste stati uomini o donne di Beopseongpo, villaggio costiero nella provincia di Jeollanam-do durante la media dinastia Joseon (XV-XVI secolo) l’avreste tenuto in alta considerazione, come strumento principale della vostra serenità economica e il ruolo sociale ereditato. L’attrezzo dei pescatori appartenenti al popolo, che non avevano paura di immergersi nei fiumi o salire su una zattera, entrambe prassi che un nobile o un funzionario non avrebbero mai neppure pensato di fare allora. Ma c’è un detto in Corea: “In autunno, anche i ricchi scendono a lavorare nei campi.” Ed è così che attraverso i secoli, l’attrezzo da pesca gyunji è stato sdoganato come prezioso patrimonio culturale, simbolo di una tradizione tipica di questa penisola che sembra ormai strano dirlo, ma un tempo fu saldamente unita. Chiunque abbia studiato i paesi dell’Estremo Oriente, ben conosce questo problema: in mancanza di specifici approfondimenti, la terra al di là dei Picchi del Diamante viene a malapena menzionata, come “Una via di mezzo tra Cina e Giappone” oppure il tramite passivo di arti, mestieri e religioni dal continente verso l’agognato arcipelago del Sol Levante. Niente potrebbe essere più errato. Poiché le genti di origine siberiana da cui discese questa nazione avevano una loro visione del mondo, una diversa scala di valori e un particolare metodo di approcciarsi ai problemi. Attraverso le epoche, questo metodo diede i suoi frutti nei più diversi campi dello scibile e le attività umane. Uno di questi, fu la pesca tradizionale Gyeonji.

Nessuno potrebbe mettere in dubbio che Jung-Hoon Park, il pescatore mostrato ed intervistato dal sempre ineccepibile canale Great Big Story, sia un abile rappresentante di questa categoria operativa. Mentre una volta immerso nel fiume di Hadong. nell’omonima contea dell’estremo meridione, prepara il campo per la pesca secondo i precisi passaggi previsti dalla tradizione. In primo luogo, pianta nel basso fondale il bastone da passeggio soo jang dae, dal quale fuoriesce un lungo filo da pesca. Al quale è stato legato un sacchetto di pietre chiamato salmang, il cui ruolo è quello di agire da punto di ancoraggio, ma non solo. Alcuni pescatori vi attaccano infatti il retino per contenere i pesci o le esche, mentre altri ancora, inseriscono al suo interno una certa quantità di mangime per pesci, che in breve tempo verrà trasportato dalla corrente al livello del fondale. Questa tecnica dell’esca granulare, usata altrove più che altro per gli squali, è considerata molto importante nel Gyeonji coreano, al punto il pescatore ne rilascerà dell’altra direttamente dalla sua mano, mentre si appresta a lasciar scivolare nell’acqua la lenza principale, anch’essa dotata di un qualcosa di finalizzato ad attrarre il pesce, come un verme o una mosca artificiale (sono previste entrambe le alternative). Non c’è lancio in questa disciplina, che prevede invece che l’amo venga allontanato dalla semplice corrente. La strana “canna” del resto, se così vogliamo chiamarla con i suoi circa 30-40 cm di lunghezza, è troppo corta per fungere a tale scopo. Non c’è nient’altro, tuttavia, che non possa fare: la gyunji è infatti maneggevole, straordinariamente resistente, e può svolgere anche la mansione del mulinello. Tutto ciò che Jung-Hoon deve in effetti fare, nel momento in cui la carpa di fiume puntualmente abbocca, è iniziare ad attorcigliare il filo attorno alla caratteristica testa dell’oggetto, affinché lo spazio di manovra del pesce risulti sempre minore. Per poi coglierlo, alla fine, mediante il retino. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ci sono stringenti limiti alla dimensione massima della preda catturata con questo sistema. L’attrezzo viene infatti realizzato in resistente bambù, o nel mondo moderno grafite o altri metalli dall’alto grado di resistenza, al punto di piegarsi durante l’impiego, per poi tornare sempre, immancabilmente, alla sua forma originaria. Mentre durante l’inverno, grazie al suo alto grado di maneggevolezza, diventa l’ideale per pescare i piccoli pesci bingeoh attraverso il ghiaccio, che secondo la tradizione vengono mangiati crudi con il condimento di un impasto rossastro al peperoncino. Una soluzione talmente pratica che verrebbe in effetti da chiedersi come mai, non facciamo anche noi così…