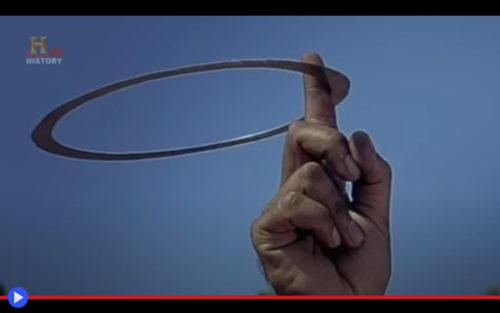

Nell’antico romanzo epico indiano del Mahābhārata, scritto da Viyasa nel IV secolo a.C, si narra tra le altre cose delle gesta di Krishna, avatar terreno del dio Vishnu. E di come egli, affrontando più volte il nemico e cugino Shishupala, aveva imposto un numero di volte massimo in cui avrebbe tollerato di essere offeso. E così alla 101° volta in cui gli venne mancato di rispetto, estrasse dalla manica il divino Sudarshana Chakra, arma magica creata per la distruzione dei demoni, e lo lanciò all’altezza del suo collo. In questo modo, egli fu decapitato e la giustizia venne restaurata nel regno degli uomini. Naturalmente si trattò di un gesto non-violento, poiché guidato dal senso supremo della giustizia dell’oltremondo. Eppure resta indubbio come uno strumento simile, capace di emettere fiamme a comando, colpire sempre il suo bersaglio e separare arti o altre parti del corpo umano risultava essere piuttosto terrificante. In tal senso, tra tutte le armi divine menzionate negli antichi testi, esso potrebbe essere individuato come una delle più caratteristiche, proprio perché priva di dirette corrispondenze fuori dalle sue terre d’origine in Oriente. D’altra parte il chakram, termine in sanscrito che significa semplicemente “cerchio” o “disco” fu effettivamente utilizzato sui campi di battaglia, almeno a partire dall’epoca del grande Maharaja e sovrano dell’impero Sikh del Punjab, Ranjit Singh (regno: 1801-1839) essendo strettamente associato alla principale setta della casta guerriera del suo popolo, i Nihang. Anche detti Coccodrilli Immortali o “Coloro che sono al di là del tempo” volendo in tal modo significare che soltanto gli Dei potevano pretendere di giudicarli. Un tipo di prerogativa da cui fu sempre tipico, in ogni cultura immaginabile, far derivare un distintivo modo di porsi ed abbigliarsi, pretendendo di affrontare le casistiche del mondo. Che includeva, nel loro specifico caso, una grande quantità di armi. Immaginate, in tal senso, quanto segue: ogni soldato di fanteria di un’armata pre-moderna avrebbe dovuto essere, idealmente, uno schermagliatore. Giacché nella fluida impostazione di un’ordine di battaglia, risultava altamente probabile ci si trovasse col nemico fuori dal confronto all’arma bianca tra gli eserciti, in una situazione cui l’attacco a distanza diventava niente meno che fondamentale. Così come avveniva per gli Antichi Romani ed i loro giavellotti o le plumbata, proiettili tenuti dietro lo scudo e pronti da lanciare (idealmente) all’indirizzo dei barbari oltre i confini dell’Urbe. Ma i Sikh, combattenti spesso privi di armatura e dotati di equipaggiamento comparativamente più leggero, erano soliti equipaggiare i propri proiettili in modi alternativi. Come attorno ai polsi, alle braccia, alle spalle ed infilati nel turbante. Ragion per cui fu in pratica inevitabile, che costoro progettassero un’arma che aveva la forma di un cerchio, dotata di un foro centrale per trasportarla nella maniera già anticipatamente descritta dallo scrittore ed ufficiale Duarte Barbosa (1480-1521) che aveva parlato in un celebre paragrafo del tipo di effetto devastante che potevano avere in battaglia i Sikh. Il loro simbolo addizionale sarebbe diventato dunque, nel corso dei secoli, il chakram ma il suo nome alternativo, per l’efficacia che sarebbe in grado di dimostrare, avrebbe anche potuto concretizzarsi in “terrore volante”…

tecnologia

Nella grande guerra del Pacifico, l’incredibile progetto di un aereo da 500 tonnellate

Ci sono innegabili vantaggi nel combattere assieme ad un gruppo che ricorda lo stesso addestramento, ha condiviso ogni esperienza fino all’attimo saliente del confronto col nemico in un contesto davvero rilevante. Fino a 900 uomini, un intero battaglione, che conoscono le rispettive debolezze e punti di forza, capaci di riconoscersi dalle specifiche caratteristiche delle proprie uniformi. Questo è il concetto, a ben pensarci, dei corpi di spedizione o d’avanguardia, come quelli utilizzati durante il drammatico 6 giugno del 1944 in Europa, per la liberazione della Normandia e tutto quello che sarebbe venuto a seguire. Eppure ripensando a quell’operazione, ed alla maniera in cui molti dei soldati finirono separati dalle proprie unità, per la complessità logistica di organizzare questo tipo di operazione, verrebbe anche da chiedersi: possibile che ci fosse un modo migliore? Chiedetelo ai giapponesi, nella travagliata progressione dei tre anni antecedenti di guerra, e potreste aver trovato una risposta inaspettata. Da parte di una macchina bellica come quella dell’Impero del Sol Levante, più volte soggetta a difficoltà significative nel trasferimento delle proprie truppe o risorse tra le isole distanti dell’Oceano, ove giacevano in paziente attesa i temuti sommergibili americani. Vi sono effettivamente varie teorie sul perché storicamente, un popolo capace di produrre tale tipo di vascelli fallì più volte nel riuscire a contrastarli adeguatamente: secondo alcuni la dottrina navale del paese, di concezione eccessivamente recente, non sapeva comprendere le regole della moderna guerra multi-livello. Altri hanno affermato che il codice stesso dei guerrieri del distante Oriente, il famoso Bushido, non concepisse il gesto di tendere agguati a navi disarmate da rifornimento o trasporto. O è ancora possibile che semplicemente l’ammiraglio Yamamoto, supremo comandante del conflitto, fosse incline a spendere le sue risorse altrove, trascurando il pericolo maggiore affrontato dai suoi uomini ancor prima di trovarsi in battaglia. Fatto sta che già nelle prime fasi della guerra la Dai-Nippon Teikoku Kaigun (Marina Imperiale del Grande Giappone) poteva contare sull’impiego di numerosi ed imponenti idrovolanti, utilizzati per spostare cargo particolarmente preziosi, evitando totalmente il rischio di finire a tiro dei siluri nemici. Aerei come il Tipo 97 e il Tipo 2, con un equipaggio rispettivo di 9 e 13 persone, pesantemente armati e capaci di decollare ed atterrare pressoché ovunque. Tanto che verso la metà del 1943, in base a informazioni raccolte successivamente, si decise di contattare la compagnia produttrice Kawanishi della prefettura di Hyogo affinché creasse un nuovo tipo di velivolo, capace di eliminare completamente la necessità di affidarsi ai convogli. In assenza di un soprannome effettivo, tuttavia, il semplice numero di serie KX-3 non permetteva in linea di principio di presumere la portata rivoluzionaria di una simile idea: un’alta coda, una monumentale carlinga. Due ali ampie 180 metri, ovvero pari alla lunghezza di un incrociatore da battaglia di quel paese e la capacità del tutto senza precedenti di portare un carico di 500 tonnellate. Abbastanza da cambiare ed invero definire, per quanto possibile, il destino di un’intera battaglia…

Lo strumento meccanico che permetteva ai cosmonauti di ritrovare la via di casa

Attraverso il circuito delle aste d’antiquariato, oggetti di ogni tipo, foggia e dimensione cambiano continuamente di proprietario. Alcuni di essi, trasformati in simboli del lusso o soprammobili pregiati, perdono il significato originale per cui erano stati costruiti. Per altri è impossibile, semplicemente perché la loro stessa essenza simboleggia un’Era, una particolare serie di circostanze o un’impresa estremamente significativa nella storia dell’umanità. Se poi l’ultimo recipiente di un particolare esempio di quest’ultimo frangente, per notevole fortuna collettiva, dovesse essere un divulgatore scientifico e/o tecnologico, potrebbe palesarsi l’opportunità di dare un senso al sentito dire collettivo. Plasmare e ottimizzare ciò che in molti pensavamo di conoscere. Ma l’estetica non sempre guida, in modo puntuale, ciò che si presume fino all’effettiva verità del passato. Famosa era l’immagine, nel caso specifico, di Konstantin Feoktistov, Alexey Leonov o Valentina Tereshkova ai comandi delle rispettive astronavi, durante il delicato processo di rientro nell’atmosfera terrestre; intenti ad osservare, con sguardo estremamente concentrato uno strumento, consistente nel mappamondo del nostro pianeta intento a ruotare con ritmo e rapidità variabile, mentre i numeri con le coordinate e la velocità di movimento cambiavano rapidamente sul pannello antistante. Si trattava, essenzialmente, di un rudimentale sistema di navigazione inventato e costruito per la prima volta nel 1964 per la missione Voskhod 1, capace d’indicare il nadir (posizione corrispondente sulla superficie) in un dato momento e durante l’intero processo di manovra orbitale, al fine di permettere al pilota di pianificare l’eventuale accensione manuale dei retrorazzi. Questo perché la dottrina spaziale sovietica, contrariamente a quella statunitense, prevedeva che la stragrande maggioranza degli input di manovra fossero pre-determinati al momento del lancio ed ottimizzati via radio dal controllo di terra. Benché i cosmonauti a bordo potessero e dovessero, occasionalmente, effettuare delle necessarie variazioni a causa d’imprevisti momentanei o significativi. Ed era su questo che verteva buona parte del loro lungo addestramento, incluso il capitolo concentrato sull’utilizzo del dispositivo INK (Индикатор Навигационный Космический – Indicatore di Navigazione Spaziale) successivamente soprannominato, in breve, “Globus”. Un oggetto leggendario sotto numerosi punti di vista, costituendo uno degli esempi maggiormente pratici e avanzati di un computer meccanico, ovvero privo di altra capacità di elaborazione dei dati che quella offerta da una serie di complessi ingranaggi, molti dei quali creati ed interconnessi da loro in maniera precedentemente e successivamente sconosciuta all’ingegneria moderna. Per la prima volta visibili grazie alla trattazione offerta dallo studioso di storia dell’informatica Ken Shiriff ed il suo collega e tecnico riparatore CuriousMarc, il cui video incuso poco sopra mostra la maniera in cui i due si sono applicati nel riparare un esemplare del suddetto dispositivo acquisito molto probabilmente a caro prezzo, ma con alcune ammaccature ed il cui elemento principale completamente aveva smesso completamente di effettuare la rotazione per cui era stato originariamente costruito. Un problema destinato ad essere risolto fortunatamente senza eccessive difficoltà, permettendo di mostrare nel contempo il contenuto della misteriosa scatola rettangolare di alluminio…

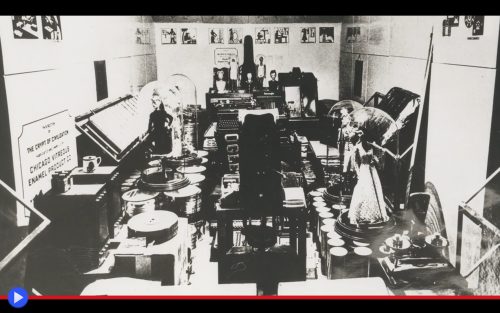

La storia e il contenuto della stanza concepita per durare sei migliaia di anni

Niente dura per sempre, neanche la percezione dell’eternità intesa come concetto generato da una particolare visione del mondo e l’essenziale filosofia del pensiero umano. Questo perché la memoria, prodotto della mente, non può esistere senza il supporto di un corpo sano e resistente, sia questo inteso come appannaggio del singolo oppure la stabilità di un’intera civiltà socievole, congiunzione operativa delle aspirazioni collettive indivise. Ma innumerevoli sono i punti mediani tra quell’ipotetico momento irraggiungibile sull’asse temporale, e le ragionevoli prospettive della durata di una vita, dinastia o entità nazionale. Pensiamo, ad esempio, all’anno 8113 d.C, poco più di un battito di ciglia in termini geologici o astronomici, eppure al tempo stesso ben lontano da qualsiasi ipotesi ragionevole possa essere elaborata sulle condizioni e circostanze di coloro che verranno dopo di noi, almeno riferendoci alle fluttuazioni molteplici, i mutamenti e gli auto-annientamenti delle trascorse moltitudini, ormai da lungo tempo decedute. Ma perché, esattamente, quella data? La risposta è totalmente soggettiva e al tempo stesso collegata ad un caso specifico, quello generato e reso realizzabile dalla mente del fondatore universitario, ministro presbiteriano, filantropo ed educatore Thornwell Jacobs (1877-1956) il cui maggior lascito sarebbe stato il primo, maggiormente significativo ed ingegnoso esempio di capsula del tempo istituzionalizzata, proiettata verso l’indomani a partire da un fatidico 1940. Intesa come metodo per proiettare in avanti, fino al tempo equivalente dall’implementazione dell’iniziativa a quello trascorso dall’inizio del calendario egiziano, ideale punto d’inizio di coloro che per primi costruirono ambienti sotto le piramidi del tutto sigillati, inaccessibili, protetti dagli elementi. Il che sottintendeva l’opportunità, in epoca moderna, di fare lo stesso in modo tecnologicamente più efficacie, con più di una valida chance di portare a compimento l’effettiva missione iniziata alla metà del secolo scorso. Sempre ammesso, e non concesso, che gli esseri umani esistano ancora al compiersi di un simile lasso di tempo, almeno intesi come gruppo d’individui dalle aspirazioni o priorità a noi riconducibili e per questo in grado di beneficiare dal concetto dell’archeologia controllata. Persone ipotetiche, a vantaggio delle quali Jacobs fece del suo meglio per offrire un’ideale macchina del tempo a ritroso costruita sotto l’edificio centrale della sua Università di Oglethorpe presso Brookhaven, in Virginia. All’interno di una sala sotterranea contenente in precedenza una piscina, ulteriormente impermeabilizzata per l’occasione e sigillata con grandi porte metalliche inapribili e a prova d’ossigeno, dotate di una placca usata per esporre ai posteri la propria volontà. Non prima, s’intende, di aver disposto all’interno a terra e sopra una serie di scaffali, gli oggetti e testimonianze che a suo avviso avrebbero fornito la visione più completa del mondo dopo un anno di seconda guerra mondiale…