Attraverso secoli e millenni inverecondi, sotto l’egida di Dei vendicativi e nel trionfo delle basiche pulsioni animalesche, non è mai cambiato il metodo fondamentale usato dagli umani per imporre le proprie verità nel mondo. Forza d’intenti e convinzioni, quell’identità possente ed immutabile di chi è convinto. Ma soprattutto ed al di là di ogni possibile punto di vista, la forza inarrestabile delle armi. Strumenti antichi come quelli che governano l’istituzione stessa della civiltà, spesso identificati in qualità di metodi per elevarsi e controllare la natura. Primo tra tutti, il fuoco. E i segni bellici del suo utilizzo, l’energica possenza concentrata ove un qualcosa che era stato necessario, ora sognava di essere distrutto. Come cicatrici senza tempo, cumuli di pietre parzialmente annerite si presentano in alcuni luoghi dell’Europa settentrionale. Ma soprattutto in Scozia, con gli esempi più famosi a Dun Mac Sniachan (Argyll), Benderloch (Oban), Craig Phadraig (Inverness). La cui caratteristica fondamentale, a ben vedere, è la collocazione paesaggistica sulla cima di elevate colline, in quanto pratici residui di fortezze utilizzate dai remoti predecessori della collettività presente. Nulla spiega, tuttavia, l’esatta ragione e soprattutto il metodo dell’implicita modalità impiegata in questo tipo di trasformazione edile. Giacché ad un’analisi più approfondita, come praticata per la prima volta nel 1777 dall’archeologo John Williams, queste rovine risalenti all’epoca della Preistoria presentano profonde alterazioni che vanno ben oltre tale cromatismo delle rocce dioritiche soggette al trascorrere di incalcolabili generazioni umane. Con parti fuse al punto di apparire lucide, simili a smalti polverosi, che fluiscono in forme organiche del tutto degne di figure e ambientazioni del fantastico contemporaneo. Il che significa, in termini di tipo più conciso, che sono stati sottoposti ad un processo antropogenico di vitrificazione.

Qualcosa di difficile ed inevitabilmente complesso da implementare, soprattutto sulla scala degli svariati centinaia di metri coinvolti nel caso di talune cinte murarie; considerate, a tal proposito le temperature necessarie alla fusione dei graniti, agevolmente superiori al migliaio di gradi. Non così difficili, nell’Età del Ferro, da raggiungere all’interno di un forno per la ceramica. Ma tutt’altra cosa è farlo sulla scala di elementi architettonici di proporzioni tanto significative. Il che si affrettò ad aprire, già nella tarda epoca dei Lumi, la questione tanto che in un celebre studio sperimentale di Childe e Thorneycrof presentato alla Royal Society nel 1937, si esordisce con la locuzione: “A tal punto la questione dei forti vitrificati ha occupato le sessioni precedenti di questa prestigiosa istituzione, da non portarci a ritenere necessarie ulteriori spiegazioni di cosa siano. Ecco, dunque, ciò che abbiamo scoperto…”

Europa

La vibrante danza sulle foglie delle piccoli alci volanti americane

La lunga schiera degli artropodi è popolata di straordinarie configurazioni morfologiche, frutto dell’evoluzione verso ciò che funzionando, appaga anche l’estetica della filosofia del mondo. Presenze come la libellula aggraziata, che perlustra l’area sopra gli umidi bacini paludosi; oppure il ragno silenzioso, intento a deambulare, stolido funambolo, sul serico prodotto delle proprie ghiandole costruttrici. Ma la più incredibile di tutte le minute bestie, a ben vedere, può essere soltanto la mosca: agile, precisa volatrice, in grado di capire l’avvicinamento dei pericoli ben prima che questi ultimi riescano ad imporsi sul suo destino. Perfetta convergenza di saggezza, ottimi riflessi, muscoli potenti collegati a forme aerodinamiche degne dell’Era Spaziale. La tipica eccezione che conferma la regola? Poiché nera e pelosa, ella non è propriamente la tipica vincitrice dei concorsi di bellezza. Se è vero che spiccando in campo bianco, sopra i nostri muri, evoca un senso di mefistofelica incombenza, il simbolo satanico di chi ha vissuto molto poco, eppure sembra ben conoscere gli angoli meno raccomandabili dell’immanente lerciume del mondo. Esci tuttavia da questi ambienti innaturali, ed ella ridiventa un singolo punto in movimento, null’altro che il padrone dell’aria e del vento. Soprattutto se appartiene a specie non del tutto conformi, come le rappresentanti del genere cosmopolita Musca o la più diversificata famiglia delle tachinidi nordamericane. Ecco, dunque, una valida alternativa in quello stesso ambiente, e non solo: le pallopteridi o mosche “sventolanti” (flutter fly) così chiamate per il movimento che ripetono costantemente gli esemplari adulti soprattutto se di sesso maschile, agitando su e giù le proprie forti e distintive ali. Caratteristiche perché, osservandole di getto, sembrano piuttosto le strutture cornee di un riconoscibile ungulato, il cui lungo e bulboso naso è stato per molteplici generazioni l’emblema del vasto Canada. Benché possa sconfinare agevolmente oltre il confine statunitense, poiché gli alci non conoscono il concetto di “nazione”, così come innumerevoli cugine della specie qui mostrata, la Toxonevra superba (in tassonomia, il latinismo T. è sinonimo di Pallopteridae) compaiono nell’intera zona paleartica, dalle Americhe all’Europa, fino all’Asia e persino in Estremo Oriente. Benché siano ragionevolmente, nell’intero estendersi di questo vasto areale, piuttosto rare, venendo chiamate in vari luoghi con il termine generico di mosche dipinte, quando anche possiedono un nome comune nella lingua locale. Ed è questa in termini più semplici, la ragione stessa della loro singolare essenza; poiché la forma di queste ali non ha niente di diverso, in verità. Esse sono meramente, trasparenti per una percentuale significativa della loro piccola estensione. Mentre per il resto ricoperte da un cupo pigmento che riesce a dare forma a quel disegno muggente. Eppure ronzano, tranquillamente, in mezzo all’aere delle circostanze latenti…

La creazione bellica che dimostrò al mondo il vantaggio tattico della mitragliatrice

Lo sforzo francese nel resistere alla contro-invasione prussiana del generale Moltke nel 1870-71 fu in larga parte condannata da principio. Troppo largo era il divario, rispetto all’epoca Napoleonica, in termini di leadership, capacità logistiche, organizzazione tattica e militare. Per non parlare del devastante assedio, in termini psicologici e amministrativi, della capitale parigina. Questo conflitto per ottenere la posizione di predominio in Europa fu tuttavia anche un confronto sul piano tecnologico, con gli eccellenti fucili dotati di percussore ad ago di Johann Nikolaus von Dreyse capaci di dimostrarsi superiori, per cadenza e portata di fuoco, ai pur moderni e temibili Chassepot con otturatore dalla guarnizione in gomma. Ci furono tuttavia dei singoli momenti, nel progredire della guerra durata un solo anno, in cui la nazione sorta dalle ceneri rivoluzionarie parve trovarsi in vantaggio, soprattutto grazie a specifici accorgimenti nelle proprie dottrine operative, in buona parte dovuti all’apertura mentale di Napoleone III. Appassionato teorico dell’artiglieria, sul cui tema aveva anche redatto un manuale (non per niente, proprio a suo zio paterno viene attribuito il detto: “Dio è dalla parte del comandante con i cannoni migliori”) si dice sia stato proprio lui, a colloquio con l’ingegnere belga Joseph Montigny, ad aprire la strada per l’adozione di un’innovativa tipologia d’arma, che era stata creata con ben 10 anni d’anticipo rispetto all’iconica mitragliatrice di Richard Jordan Gatling. E quando i soldati della confederazione sotto il comando dei teutoni marciarono il 18 agosto 1870 a Gravelotte, essendo riusciti a sorprendere i corpi d’esplorazione francese, andarono incontro a un’amara sorpresa. Pur avendo cura di mantenersi oltre la portata dei fucili nemici, e soprattutto dei loro pericolosi cannoni caricati a mitraglia, essi si ritrovarono improvvisamente sotto il fuoco di una letterale pioggia di proiettili. Scagliati in micidiali rosette di 30-40 nugoli capaci di trafiggere, letteralmente una formazione di fanteria in assetto di battaglia. Gli uomini caddero allora come mosche, uno dopo l’altro, e venne registrata alle cronache un’amara sconfitta, dal costo in termini di vite umane calcolato attorno ai 20.000 tedeschi, contro poco meno della metà tra i loro agguerriti avversari. Qualcosa di molto importante si era verificato in quel momento storico: un’armata moderna aveva, finalmente, scoperto l’importanza del volume, anche a discapito del calibro, delle proprie inamovibili bocche da fuoco.

E non c’è davvero molto da biasimare, se fino a quel momento i cosiddetti Canon à balles o Mitrailleuse fossero stati utilizzati a sproposito, venendo schierati in mezzo a pezzi di un tipo e munizionamento convenzionale, trovandosi conseguentemente troppo lontani per poter avere un effetto considerevole sull’andamento della battaglia. Essi pesavano, dopo tutto, un minimo di 600-700 Kg, cui si aggiungeva l’ulteriore carico significativo dell’affusto dotato di ruote, mantenendoli ben lontani dalla necessaria maneggevolezza delle attuali armi di supporto all’interdizione delle zone di fuoco. Lo stesso concetto di mantenere un flusso di fuoco continuo, come sarebbe diventato possibile soltanto in seguito grazie ai progressi in campo meccanico, appariva allora come un sogno irrealizzabile. Mentre l’apparato in questione sparava i propri colpi tutti assieme, o in alternativa con una rapidità governata dal movimento della manovella di controllo, per poi richiedere un lungo periodo di ricarica all’esaurirsi delle 25-50 canne in parallelo all’interno del cilindro metallico di contenimento. Ma l’effetto in termini di potere di arresto, quando tutte le circostanze si allineavano opportunamente, era decisamente difficile da sopravvalutare…

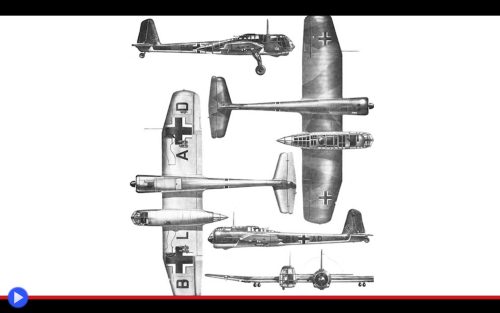

Per chi dimentica la simmetria degli aeroplani, Vogt fu il capostipite di un’altra Era

Chi guarda verso il trionfo del progetto inalienabile della natura, ben presto tende a trarre la fondamentale conclusione che ogni uccello, pesce o animale di terra rappresenta la perfetta comunione di armonia estetica e prerogative di sopravvivenza, proprio nell’idonea geometria che si realizza nella forma di ogni essere vivente. Pensate, a tal proposito, ciò che sembra essere l’aerodinamica, per come si palesa nell’aspetto dei pennuti nell’azzurro cielo: due ali, un becco, una coda. E se uno specchio fosse a tal proposito disposto, in posizione longitudinale all’asse di quei volatori, essi comparirebbero del tutto inconfondibili nel proprio senso speculare. Esattamente come una persona. E gli aerei, invece? Per gli storici che provano il bisogno di guardare addietro, lo spirito ed il senso dello stesso intento reso manifesto dal progetto umano di librarsi può essere individuato nel primo esempio di velivolo più pesante dell’aria: il Flyer dei fratelli Wright del 1903, in cui pur nell’equidistanza delle eliche, pilota e motore si trovavano in reciproca opposizione: l’uomo a sinistra, la macchina a destra. Giacché nella facilità di correggere l’assetto grazie ad impennaggi ed alettoni, non sussiste alcun tipo di ragione pratica per cui gli aerei dovrebbero presentare alcun tipo di simmetria. Come ampiamente dimostrato, a suo tempo, dalla pletora d’ingegnosi progetti disegnati da Richard Vogt. L’ingegnere tedesco nato a Schwäbisch Gmünd nel 1894, che dopo una gioventù trascorsa ad ammirare i coraggiosi uomini nelle loro folli macchine volanti, decise di tentare anche lui di farsi strada nel nascente settore. Fino a quando nel 1912 all’età di 18 anni, aiutato da un amico e di fronte a niente meno che il futuro Wehrwirtschaftsführer del Terzo Reich, Ernst Heinkel si trovò ad effettuare il primo collaudo di un aereo di sua concezione da una collina poco fuori la casa natìa. Esperimento destinato, per sua sfortuna, a fallire miseramente. Ma il seme era gettato e la terra indubbiamente fertile, come si usa dire, se è vero che già nel 1916, tornato dal fronte della grande guerra per una ferita, avrebbe trovato lavoro presso la Luftschiffbau Zeppelin di Friedrichshafen, sul lago di Costanza. Per poi laurearsi in ingegneria all’Università di Stoccarda, e con tale qualifica essere assunto da Claudius Dornier, fondatore ed amministratore dell’omonima compagnia aeronautica. Iniziò quindi una trasferta all’estero di 10 anni, che l’avrebbe portato brevemente in Italia e poi, per la maggior parte del tempo in Giappone, dove collaborò con Kawasaki istruendo tra gli altri Takeo Doi, il futuro creatore del Ki-61 Hien. Ma il suo contributo maggiore alla storia della tecnologia sarebbe giunto solo successivamente, a seguito dell’assunzione nel 1933 alla Blohm & Voss di Amburgo, una compagnia storicamente attiva in campo navale e che dopo il primo terzo di secolo, aveva cominciato a produrre mezzi volanti per la potente macchina industriale tedesca. Poiché fu proprio in questi capannoni, tra tutti i luoghi possibili, che Richard Vogt sarebbe rimasto obliquamente e metaforicamente fulminato sull’asimmetrica Via di Damasco…