Per tutti i crimini, le efferatezze e i madornali errori commessi durante la colonizzazione delle Americhe, sarebbe impossibile non riservare un minimo di considerazione nei confronti dei coraggiosi esploratori che. sbarcati dalle navi provenienti dal Vecchio Mondo, s’inoltrano per primi nelle giungle misteriose di quello che avrebbe potuto essere, sotto numerosi punti di vista, un pianeta totalmente diverso. Uomini e donne che tra gli alberi di giungle millenarie, vennero a contato con culture, una flora ed una fauna capaci di rimettere in discussione ogni assunto dato per scontato in merito a che cosa fosse possibile, o in qualsiasi modo conciliabile all’umana filosofia. Così che per ogni “indiano” caribe incontrato a sud del 10° parallelo, armato di cerbottana con dardi avvelenati e una tradizionale inclinazione verso il cannibalismo, i conquistatores potevano consolarsi, prima dell’ultimo minuto, accarezzando le gelide canne dei fucili a polvere nera, armi certamente di maggior impatto nella maggior parte delle circostanze presenti e future. Almeno finché un giorno, nelle oscure profondità occultate, non si udì un suono inconfondibile parecchie volte replicato: possibile che tali indigeni, per proteggere la patria dei propri avi, avessero ricevuto in dono la capacità di costruire esattamente la stessa tipologia di armi? Era un’indefinita mezza estate del XVI secolo, quando letterali milioni di alberi di jabillo videro finalmente maturare i propri frutti. E con roboanti tuoni, lasciarono esplodere verso il cielo la speranza di un glorioso domani…

Questo è il punto in cui generalmente, il narratore afferma per darsi importanza: “Sebbene a guardarlo, non sembri davvero niente di eccessivamente particolare…” Se non che la pianta che la scienza avrebbe un giorno definito Hura Crepitans, a causa delle sue sopracitate caratteristiche uditive, e la popolazione generalista albero del calamaio-con-sabbia, per l’impiego come materiale nella costruzione di tale prestigioso oggetto, non faccia molto per passare inosservato NEANCHE dal punto di vista esteriore. Un titano alto attorno ai 60 metri, dal legno duro e pregiato che tutti amerebbero scalare, se non fosse per il “piccolo” particolare di un tronco totalmente ricoperto d’escrescenze coniche affilate come rasoi, minacciosamente simili a denti di squalo. Spine che sporgono dalla corteccia, tali da esser valse allo svettante arbusto il soprannome surreale di “Scimmia-non-sale” in grado di sdrammatizzare, almeno in parte, la latente pericolosità di questa particolare espressione vegetale d’odio, spietatezza e malignità evolutiva. L’albero in questione infatti, appartenente alla vasta famiglia delle euforbiacee, ha la caratteristica piuttosto problematica di una resina biancastra e lattiginosa, la cui composizione ricca di lectine e per questo in grado d’inibire l’agglutinazione da parte dell’organismo risultava l’ingrediente perfetto per i suddetti dardi preparati dai nativi, capaci d’indurre nei loro nemici una serie di sintomi comparabili a quelli di una trasfusione effettuata con gruppo sanguigno errato. Mentre se l’albero veniva bruciato, in maniera più o meno intenzionale, il fumo diffuso risultava pregno di particelle in grado di causare gravi complicazioni di tipo respiratorio. Il che lasciava l’unica opzione sul sentiero di tenersi lontano, per quanto possibile, dal suo richiamo beffardo, garantendo per l’intero copro di spedizione una ragionevole sicurezza da parte di un così specifico pericolo della foresta. Giusto? Sbagliato. Perché non è certo un caso se, come dato ad intendere, un altro soprannome della pianta si sarebbe successivamente cristallizzato nell’inquietante aggettivo di “dinamitardo”….

frutti

Puerto Rico: fiorisce l’albero sacro colpito dalla furia dell’uragano Maria

Palese è la lieta novella, ripetuta dai giornali e televisioni locali dell’isola di Vieques, facente parte della singola nazione più duramente colpita dalla potenza della natura risvegliatosi al termine di un tragico settembre 2017. “La luce elettrica non è tornata quella di un tempo. Le strade sono ancora ostruite dai detriti. L’agricoltura è in rovina. Ma il nostro familiare gigante, dall’età di almeno 400 anni e altrettanti cerchi nel suo tronco terribilmente spinoso, vivrà!” Con i suoi i rami completamente spogli da oltre 18 mesi, l’antico albero che aveva saputo attirare, per generazioni pressoché infinite, l’attenzione indivisa di un vasto pubblico di pipistrelli, principali impollinatori della sua specie, ha infatti prodotto in questo mese di marzo i suoi fiori così lungamente attesi. Affinché nella poltiglia di fango, petali e polline generosamente sparpagliata tutto attorno alle sue impressionanti ed alte radici essi possano tornare a far festa, sotto i rami pendenti per il peso del più famoso tra tutti i baccelli imbottiti di un qualche tipo di “cotone”. Non è dunque certamente un caso, se nel suo areale che si estende tra l’America centro-meridionale e le coste d’Africa all’altro capo dei flutti, svariati esemplari di Ceiba pentandra abbiano assunto il ruolo di simboli di primaria importanza, raffigurati sulle bandiere, cantati negli inni e tratteggiati all’interno dei più svariati sigilli nazionali. A partire da quello probabilmente più famoso di tutti, attorno cui sarebbe sorta nel 1787 la città africana di Freetown. Erano in 400, i guerrieri in fuga verso quella che sarebbe diventata, un giorno ancora lontano, la Sierra Leone…

“Ecco dunque che per la prima volta da molti anni, il sole tramonta sui vasti possedimenti dell’Impero Inglese.” La ricca flora dell’Africa Occidentale circondava il gruppo di schiavi liberati giunti all’altra estremità dell’Atlantico, fino alle coste del continente in cui erano nati e cresciuti i loro genitori. Un falò illuminava la piccola radura all’ombra dell’alto kapok, mentre il distante richiamo del colobo rosso riecheggiava tra fronde distanti. Un distante cuculo smeraldo, appena visibile nel cielo crepuscolare, creava un proporzionato contrasto con l’indistinta sagoma del monte Bintumani. La grande Guerra Rivoluzionaria, ormai, soltanto un ricordo lontano, persino per loro che avevano combattuto sotto il segno dell’Union Jack. E non tanto perché credessero in quella causa, di un’America mantenuta sotto il giogo di coloro che l’avevano colonizzata. Quanto perché facendo seguito a ragioni di convenienza per lo più politica, i portatori delle giubbe rosse avevano promesso che avrebbero spezzato le loro catene. E passando temporaneamente per la provincia marittima candese di Nova Scotia, nonostante la dura sconfitta, così fu. Eppur nessuno dei cosiddetti Black Loyalist, soldati per obbligo e non per scelta, ebbe modo di sentirsi davvero a casa, finché approdata la loro nave prossima all’obsolescenza, non ebbe modo di riposarsi all’ombra del principale esempio della natura in grado di unire coste distanti, grazie alla propagazione in lungo e in largo del materiale genetico vegetale su questa Terra.

Che si scelga dunque di chiamarlo Bana, Kapok, Kekabu, Fromager o persino Kutashalmali, come si usa fare nelle terre d’India dove grazie alla mano dell’uomo, ha ormai trovato terreno fertile da parecchi anni, non lo si può certamente negare: questo è un’albero che unisce ma non divide. Che fornisce ma non chiede. E che nonostante l’elevazione di fino a 70 metri, così potenzialmente vulnerabile alla forza del vento, sopravvive… Per sempre?

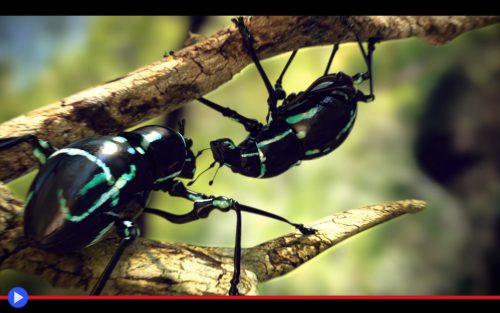

La prova di navigazione fruttariana dell’intraprendente scarabeo di mare

Molti di coloro che hanno visitato l’isola Orchidea e l’isola Verde a largo della costa sudorientale di Taiwan hanno avuto modo di fare la loro conoscenza, conservandone un ricordo ben impresso nella memoria. Sono gli scarabei del genus Pachyrhynchus, parte dell’immensa famiglia dei curculionidi, insetti spesso associati ad una lunga bocca a proboscide con le antenne, che disegnano una sorta di tridente parallelo al suolo detto “il rostro”. Ma l’espressione locale di un tanto variegato gruppo di creature, oltre a mancare di questa caratteristica, presenta svariate differenze con i loro parenti più o meno prossimi dei continenti eurasiatico ed americano: la colorazione metallica iridescente, piuttosto che nera, dalle molte strisce, pallini o altre figure dall’aspetto ripetuto. La dura corazza del proprio esoscheletro, tanto resistente da impedire alle lucertole insettivore di penetrare con l’impeto del proprio morso fino alla parte tenera degli esemplari adulti. E soprattutto in conseguenza di quest’ultimo aspetto, un peso eccessivo per spiccare il volo, che ha portato negli anni alla fusione delle due elitre (coperture delle ali) rendendoli delle creature del tutto incapaci di sollevarsi da terra. Il che non sarebbe tanto insolito, né significativo, se svariate specie di Pachyrhynchus non avessero anche l’abitudine di fare la loro imprevista comparsa sulle coste della Cina, in Giappone e in molte piccole nazioni isolane del Pacifico, spesso con variazioni minime se non addirittura aspetto identico ai loro colleghi disseminati nel vasto areale di appartenenza. In quale modo, dunque, dovremmo pensare che una simile creatura ha attraversato le vaste distese oceaniche per approdare su spiagge distanti?

Da lungo tempo è esistita una teoria: poiché infatti l’esemplare adulto di questo genere presenta un’interstizio cavo sotto la sua piastra dorsale, si era dimostrata in modo empirico una sua capacità innata di trattenervi all’interno una bolla d’aria, capace di garantirne il galleggiamento, anche per i 5 o 6 giorni necessari per essere trasportati a circa 400 Km di distanza dalla rapida corrente di Kuroshio, grossomodo corrispondente a quella del Golfo per l’oceano Atlantico dal nostro lato della Terra. A nessuno, fino ad ora, era però venuto in mente di mettere alla prova l’ipotesi, dando per scontato che soltanto poiché il piccolo animale “poteva” farlo, una simile impresa non avrebbe portato conseguenze nocive sulla sua continuativa sopravvivenza. Nessuno finché a Wen-San Huang del Dipartimento di Biologia dell’Università Nazionale di Chung Hsing a Taiwan, lo scorso ottobre, non venne in mente di procurarsi un certo numero di esemplari adulti di Pachyrhynchus (specie: P. jitanasaius), lasciandoli fisicamente immersi nell’acqua di mare in un’apposita vaschetta del proprio laboratorio. Con il risultato, per certi versi inaspettato, di vederli morire annegati nel giro di appena un paio di giorni. Lungi dal perdersi d’animo, a quel punto, l’intuitivo scienziato pensò di ripetere lo stesso esperimento con le larve, seguite dalle uova, dello stesso scarabeo. Scoprendo che più giovane era la creatura sottoposta a una così dura prova, tanto maggiormente poteva estendersi il suo periodo di sopravvivenza in mare. Il che fece germogliare in lui la radice, o ramo che dir si voglia, di un’alquanto rivoluzionaria idea…

In India tutti pazzi per il cocomero bitorzoluto

Nella più profonda giungla dell’alto Kerala, un dramma si consuma in prossimità della cima di un grande albero. Ma tra le due creature coinvolte, almeno in apparenza, una sembra del tutto inconsapevole della situazione. E ti credo. Avete mai sentito parlare di uno roditore, per così dire, perspicace? Persino se si tratta di un Ratufa indica, comunemente detto scoiattolo viola gigante, della lunghezza di 36 cm più mezzo metro circa di coda, intento a consumare il pasto capace di dare un senso ulteriore alla sua giornata. Ma se tale essere, mentre mastica la buccia coriacea coi denti aguzzi sembra assumere in se il significato prototipico del termine “voracità” è nel frattempo il macaco, che appare intento a spintonarlo e schiaffeggiarlo con enfasi, a personificare il concetto tipicamente umano dell’incontenibile cupidigia. “Lascialo. Lascialo. Vattene via.” Sembra esprimere a gesti, mentre dimentica ogni norma del quieto vivere come sa fare soltanto chi subisce il fascino di un potentissimo desiderio. Ma alla sua controparte, di un simile prepotenza ben poco importa, mentre continua a mordere e perforare, suggere e sgranocchiare. Nulla viene sprecato, tranne forse il nocciolo dei singoli semi, troppo coriaceo persino per lui. La morale di questa storia è che nulla può scoraggiare dal pasto ciò che costituisce la versione fondamentalmente sovradimensionata del topo. Oppure, soggettivamente, potrebbe essere interpretata così: “Qualunque cosa stiate facendo, se avete l’opportunità di assaggiare la giaca, fatelo subito. Qualcun altro potrebbe decidersi prima di voi.”

La giaca è quel frutto del peso di fino a 55 Kg, e il diametro di 50 cm massimi, che lascia basito chi visita per la prima volta l’India, oppure il Sud-Est asiatico, o ancora determinate regioni della costa brasiliana. Dove qualcuno, in un momento trascorso ed imprecisato, decise di trapiantare l’albero, facendo affidamento sul clima caldo ed umido della propria regione d’appartenenza. E cresce anche in Africa, questa pianta, ma di sicuro giammai in Europa (o Nord America) i continenti appartenenti, per così dire, alle regioni del Nord del mondo. Peccato. Perché chi finalmente ne assaggia il frutto, il più delle volte, finisce per descriverla come un’esperienza trasformativa, capace di connotare una visione ottimistica della natura e del mondo. A tal punto, è considerato delizioso a patto di aver raggiunto il giusto stato di maturazione, dolce come una caramella gommosa, eppure ricco di retrogusti armonici come quello dell’ananas, del mango e della papaya. E questo nonostante un aspetto che sarebbe un eufemismo definire “non particolarmente invitante” vista la buccia bitorzoluta, il colore giallo pallido della polpa e la consistenza vagamente simile a quella di una zucca. Più di un utente impreparato del web, in effetti, ha finito per confonderlo con una variante sovradimensionata del leggendario durian (gen. Durio) famoso per l’aroma maleodorante, il contenuto appiccicaticcio e il sapore descritto a seconda dei casi come “uova e formaggio” oppure “calzini bagnati”. E in effetti, alcuni punti di contatto esteriori sussistano, benché il contenuto dei due frutti non possa effettivamente essere più diverso di così. La giaca, anche detta in inglese jackfruit dal nome, secondo la leggenda, del botanico inglese William Jack (ma assai più probabilmente una mera traslitterazione ed adattamento del termine malese chakka) non viene per questo fatta oggetto di riti di passaggio o prove di forza d’animo, benché consumarla, contrariamente a quanto possa farci sembrare il succitato scoiattolo, sia un’esperienza tutt’altro che rilassante. A partire dall’apertura mediante coltello in corrispondenza del picciolo, da far seguire ad un rapido giro dell’equatore del tozzo globo, fino al cuore coriaceo della sua massa misteriosa. Un compito da portare a termine con un buon coltello, ma non il migliore coltello, questo perché secondo il racconto di tutti coloro che ne hanno sperimentato le conseguenze, nel frutto c’è una sorta di resina appiccicosa, che una volta entrata in contatto con il metallo non se ne stacca nemmeno impiegando solventi di chiara efficacia. Trasformando il suddetto attrezzo culinario, nel giro di pochi secondi appena, nel “coltello ufficiale da giaca” della vostra affilata collezione. Mentre ciò che viene dopo, il prelievo e la consumazione della polpa carnosa che incapsula i singoli semi, può essere soltanto descritto come paradisiaca… A patto, ovviamente, di aver impiegato i guanti. O di non essere, per propria imprevedibile sfortuna, allergici ai principi attivi dell’etil-isovalerato, del 3-metilbutil-acetato o del 2-metilbuitan-1-ol…