La storia ricorda i nomi dei grandi, anche se talvolta l’opinione pubblica commette errori nell’attribuire i meriti alle persone. Prima che venisse lui, le cose venivano fatte in un determinato modo. E dopo, tutto continuò in maniera perfettamente uguale, per ancora diversi secoli di conflitti e fino alla nascita di un ulteriore tipo di legioni. Tranne per il fatto che l’esercito che aveva creato, senza ombra di dubbio, era diventato il più forte e incontrastato dell’intero mondo conosciuto. Ed anche una significativa parte di quello ancora da scoprire. Biondo, bello, acculturato, saggio, forte, un eterno vincitore: c’era niente che Alessandro non potesse riuscire a fare? Una cosa, sopra ogni altra: creare dal nulla una simile armata. Per la semplice ragione che a farlo, ci aveva già pensato suo padre.

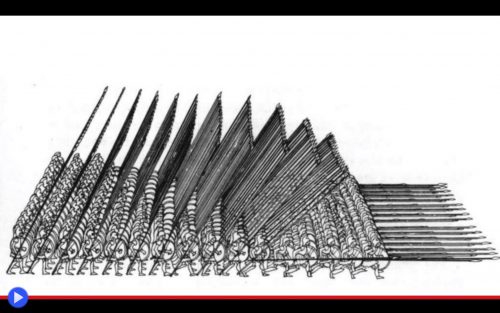

Oh, ovviamente lui c’era, in quel giorno del 338 a.C a Cheronea, quando un regno ancora considerato semi-barbarico avrebbe scardinato ogni sicurezza delle maggiori pòleis dell’antica Grecia, grazie al suo impiego inaspettato di un diverso tipo di soldati, professionisti dediti all’addestramento come gli spartani, ma anche portatori di un qualcosa di talmente furbo e anti-convenzionale, che lo stesso re Leonida di Sparta alle Termopili 142 anni prima non avrebbe esitato a definirli dei codardi. E proprio da questa rigidità d’intenti, in ultima analisi, sarebbe derivata l’incapacità dei suoi eredi di soverchiare gli eserciti di Atene e di Tebe. Generali veterani, convinti sostenitori degli antichi metodi guerrieri… Mentre il suo futuro pari o addirittura superiore, nuovo prototipo del semi-dio guerriero con il destino di salvare l’Occidente, a quell’epoca aveva appena 18 anni. Eppure già comandava lo schieramento della fanteria pesante, che in qualsiasi altra armata avrebbe sostenuto il ruolo più importante dell’intera battaglia. Ovunque tranne che in Macedonia, dove la tradizione voleva che il re galoppasse piuttosto alla testa degli Hetairoi, una formidabile unità di cavalleria costituita dai baroni e gli altri nobili delle montagne, l’unica della sua epoca che fosse in grado di irrompere attraverso le fila dei nemici, come tanto spesso abbiamo visto accadere nei film. Armato di xiston, leggera lancia in legno di corniolo con la punta a entrambe le estremità, e la makhaira da un solo filo, corta spada simile a una mannaia, Filippo si trovava al vertice del triangolo formato dai sui compagni (questo il significato della parola hetairoi) da dove avrebbe condotto dando l’esempio, permettendo all’intera unità di seguirlo spontaneamente in battaglia, senza dover ricorrere alla parola. E quel giorno fatidico seguìto al fallimento diplomatico del progetto della Lega di Corinto, che avrebbe un giorno unificato tutte le pòleis sotto l’egemonia del regno di Macedonia, ce ne sarebbe stato certamente bisogno. All’altra estremità della pianura antistante alla maggiore acropoli della Beozia, infatti, ciò che trovava posto non era una falange oplitica come tutte le altre, bensì lo stesso gruppo di soldati imbattibili che aveva ispirato e mostrato la via a Filippo 30 anni prima, dopo essere stato preso da loro in ostaggio durante la guerra contro gli Illiri: il battaglione sacro tebano, composto unicamente da 500 coppie di guerrieri resi affiatati da stretti legami d’amicizia o vero e proprio amore. Oltre a questo corpo d’elite seguito dai restanti 11.000 uomini di Tebe, lo schieramento alleato poteva contare sui 9.000 di Atene ed altri 9.000 appartenenti alle pòleis minori di Ebea, Corinto, Leuca, Megara e Corcira. 5.000 mercenari coprivano i fianchi dello schieramento. Al confronto, l’esercito macedone poteva contare su 32.000 effettivi, con una lieve inferiorità numerica di circa 3.000 elementi. Ma niente che il comando di un esperto generale non avesse già ampiamente colmato nella storia dell’uomo.

personaggi

Mefistofele col suo strumento musicale

L’aria di Lucifero, la sinfonia di Satana, il componimento di Pazuzu, la mazurca di Belzebù. È scritto con il sangue tra le pagine senza sostanza del folklore, che il diavolo si annoia nell’eterna attesa del distante giorno, certo come il fuoco dell’Inferno, in cui Gabriele, Michele e gli altri arcangeli, discesi nella tenebra infuocata per la prima e ultima volta, porranno fine al suo regno del terrore senza rèmore e alla sofferenza di coloro che non possono conoscere il perdono. Perché loro per primi, non hanno mai compreso il senso delle loro gesta. Ma l’ansia e la costante memoria, la consapevolezza di una simile spada pronta a roteare, come per il supplizio di Tantalo e di Loki, coloro che conobbero la punizione che sublima l’anima ancora prima che venisse lui per farne un’arte, non vogliono per forza dire che l’attesa debba essere del tutto priva di bei momenti.

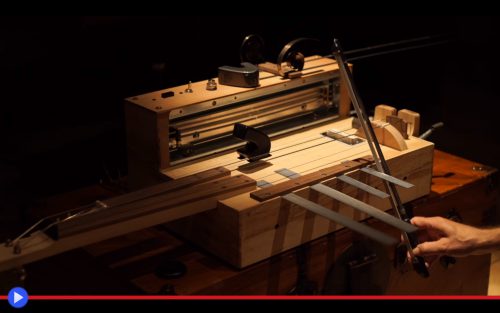

Asmodeo ha parecchi passatempi. Egli colleziona pipe, il cui fumo conosciamo come cenere che fuoriesce dai vulcani. E appende spesso quadri alla parete, con un trapano che induce i terremoti. Ma ciò che ama, più di ogni altra cosa, è scrivere e produrre dei componimenti, la cui esecuzione annienta la ragione, cancellando ogni speranza dal cuore di coloro che, per loro massima sfortuna, sono condannati ad essere i vicini del suo loft. Una delle possibili definizioni della parola “musica” secondo i dizionari, è “Suono o insieme di suoni particolarmente melodioso, armonioso o gradevole all’udito” e lo stesso Mark Korven, nel definire ciò che emette con la sua ultima invenzione, costruita con l’aiuto del liutaio e amico canadese Tony Duggan-Smith, dimostra una certa comprensibile cautela nella scelta dell’appellativo per ciò che produce strimpellando quelle corde maledette da Dio e dall’uomo. Eppure, nel presentarla al grande pubblico, non manca mai d’indossare giacca nera, calzoni neri e fare un’espressione seria e distaccata, quasi come non volesse far sembrare che la sua opera di esecutore giunga dal profondo del proprio cuore. Bensì… Da un altro luogo. Lo stesso in cui corre a rifugiarsi la mente umana, quando un senso opprimente d’ansia l’attanaglia, facendoci tornare, per qualche breve e allucinante attimo, i rettili dotati di un cervello che controlla solamente le reazioni. Senza neanche un grammo di ragionamento. Senza pace, senza sosta. È in effetti un gran peccato che nel mondo cinematografico manchi, la figura di un compositore o altro tipo di direttore artistico auditivo, che si dichiari specialista in qual particolare genere, dei film cosiddetti dell’orrore (colui che abbiamo già citato, dal canto suo, ama chiamarle commedie della domenica mattina). Quando l’assassino o il mostro, insidiando al sua vittima del tutto impreparata, può contare sul commento auditivo di sempre quegli stessi effetti sonori, le solite quattro note messe in croce, il canto sommesso dei violini e il rullo di tamburi distanti. Il tecnico del foley è una figura estremamente creativa eppure, in genere, anche un acuto tradizionalista. E ci sono molti modi in cui una porta possa cigolare, o il vento, far battere le imposte della casa dell’orrore. O forse sarebbe meglio dire che: non ci sono state fino ad ora.

La “Macchina dell’Apprensione” (Apprehension Engine) è un’agglomerato di elementi che non farebbe sfigurare il mostro di Frankenstein, per come il suo omonimo creatore aveva operato, cucendo assieme parti provenienti da cadaveri molto diversi tra loro. Essa è composta di una cassa di risonanza in legno, da cui protrudono due manici dotati di paletta da chitarra, completi di corde assicurate all’altro lato dell’improbabile dispositivo. Il primo non troppo diverso da quello dell’estremità più grave di una chitarra, mentre il secondo collegato ad un sistema con manopola rotante non troppo dissimile dal cuore dello strumento a corde medievale della ghironda (vedi precedente articolo). Ma ovviamente non finisce qui, visto che come Duggan-Smith racconta, non senza un senso di spiritosa rassegnazione, Korven gli ha fatto sostanzialmente svuotare i cassetti dell’officina, chiedendogli d’integrare nella sua creatura ogni sorta di bizzarria in grado di produrre sonorità del tipo da lui ricercato. Come una fila di stecche metalliche dalla lunghezza variabile, da far vibrare o accarezzare con l’archetto, producendo una sorta di sovrannaturale ed inquietante miagolio. E la camera riverberante a molla, nient’altro che un recipiente con un condotto snodato ad “S” del tipo concepito per la prima volta negli anni ’30 del 900 dall’americano Laurens Hammond per il suo famoso organo da chiesa. La cui funzione, in questo caso, è quella usuale di creare l’illusione che ogni suono prodotto derivi dal fondo di un lungo corridoio o sala, ma anche di essere percossa direttamente, producendo un rimbombo metallico dal tenore decisamente alquanto suggestivo. A completare il repertorio, un paio di riccioli d’acciaio sulla parte superiore, dall’impiego non eccessivamente dissimile dai righelli centrali, e alcune stecche molleggiate, che una volta colpite producono schiocchi, vibrazioni, colpetti. Un piccolo ma potente magnete, nel frattempo, può essere spostato a piacimento, attraendo delle probabili biglie metalliche alla base di un improvviso tonfo occasionale. Ma il principale segreto dell’apparato ha un tenore decisamente più moderno, funziona a batteria e si chiama Ebow…

La storia dei 40 ippopotami di Pablo Escobar

C’è un vecchio modo di dire dalla difficile attribuzione, tipico di molti film e personaggi statunitensi, che recita: “Nessuno pensa a se stesso come il cattivo.” La quale frase, il più delle volte, trova una diretta applicazione nel mondo reale. Guardate, a tal proposito, la figura del più grande trafficante di cocaina nella storia della Colombia e a dire il vero, probabilmente del mondo intero: l’uomo “del popolo” di Medellín, che nel corso dei suoi 44 anni di vita aveva costruito un’impresa di produzione e traffico in grado di fatturare all’apice del suo successo più di 70 milioni di dollari al giorno, più di Facebook, Starbucks o l’intero paese del Paraguay, oltre a diventare (brevemente) una figura politica inspiegabilmente amata. Spietato assassino, rapitore di persone famose, terrorista quando gli fece comodo, organizzatore di crimini particolarmente efferati. Ma questo, dopo tutto, era in un certo senso dovuto, vista la sua professione. No? Mentre se qualcuno gli avesse chiesto che cosa desiderava dal mondo, egli avrebbe forse risposto “Niente di che. Tutto quello che chiedo… È soltanto essere lasciato in pace.” O almeno questo è il tipo di personalità che hanno voluto far emergere nella serie Tv Narcos di Netflix, andata inizialmente in onda nel 2015, basata almeno in parte su un’evidente ricerca storica associata a diversi momenti speculativi e di fantasia, ma quasi mai del tutto azzardati. Se vogliamo giudicare dalle fonti disponibili online. Resta tuttavia indubbio che alcune delle sue gesta, per mere ragioni di budget, non siano state analizzate come avrebbero potuto. Sto parlando del come in effetti costui spendesse le sue ingenti risorse finanziarie, della vita di eccessi e follie che amava condurre, circondato dai più sfrenati simboli dell’opulenza concepibili secondo la sua cultura e visione delle cose. Ci sono, si, alcune scene con degli animali. Girate, per lo più, presso una villa architettonicamente piuttosto interessante, in realtà scelta per la sua somiglianza ad un luogo realmente esistito: il complesso, oggi largamente in rovina eppure ancora visitato da grande quantità di turisti, della rinomata Hacienda Nàpoles, sita all’incirca 155 Km a ovest di Bogotà. Una casa coloniale con un ampio terreno di 20 Km quadrati, che il trafficante aveva acquistato negli anni ’80, con l’obiettivo di trasformarla in un vero e proprio luogo dei sogni. Propri, e dei suoi due giovani figli. Il paragone con il celebre ranch di Neverland, posseduto a suo tempo da Michael Jackson, assolutamente coévo, è per certi versi utile; benché il cantante Pop statunitense avesse preferito un’estetica ed attrazioni da luna park, mentre il criminale sudamericano, per sua innata prerogativa, avesse scelto di dedicare la maggior parte del suo grande spazio a uno zoo privato. Con bestie come elefanti, giraffe, zebre, uccelli esotici ed ippopotami. Quattro di questi ultimi, per essere più precisi: tre femmine e un maschio. Ma non per molto.

Il problema essenziale dell’intera faccenda è che l’ippopotamo, dal punto di vista evolutivo, è una creatura adattata a sopravvivere in un habitat per lo più ostile. Animale acquatico nel più secco dei continenti, tanto forte e grosso da essere impervio ai predatori ma che deve costantemente proteggere i cuccioli e il territorio. Ora immaginate una simile creatura, trasferita nell’ambiente tropicale della Colombia, in mezzo a foreste accoglienti percorse da fiumi spropositati. Sarebbe un po’ come portare una famiglia di cavalli nel mezzo di un’enorme prateria. O un ratto nel sistema fognario di una grande città moderna. Successe così che successivamente al 1993, l’anno in cui Escobar venne infine trovato dalla polizia ed ucciso nel corso di una sparatoria, l’hacienda restò per un certo periodo del tutto priva di amministratori. Confiscata da un governo che non aveva l’inclinazione o i fondi per realizzarci qualcosa di valido, il complesso cadde progressivamente in rovina, mentre molti degli animali perivano o venivano liberati. Ma non loro: gli ippopotami anzi, incoraggiati dal clima, incrementarono drammaticamente il ritmo della loro riproduzione, arrivando a produrre un cucciolo l’anno. Quando nel 2005, finalmente, venne nominato un amministratore del bene pubblico ed esso fu trasformato, fra tutte le cose possibili, in un surreale “museo del crimine” dedicato ad Escobar, i grandi mammiferi erano ormai svariate decine. Eppure, non erano tutti lì, almeno a giudicare dai numerosi avvistamenti di “strane creature tozze dalle piccole orecchie” lungo l’antistante fiume di Magdalena, il principale corso d’acqua navigabile di quest’area geografica, a volte chiamato la Route 66 sudamericana. La Colombia era effettivamente diventata il primo paese non africano ad avere una popolazione selvatica di ippopotami. La leggenda dello Zar della cocaina continuava, tanti anni dopo la sua dipartita…

Le anziane cacciatrici che afferrano i serpenti a mani nude

L’acqua fredda fino alle ginocchia, dentro la caverna oscura, verso le ore più profonde della notte: è questo l’ambiente ideale per Yoko Fukuchi e Setsuko Kohagura, sacerdotesse noro del più alto grado fin dal 1978, nonché le ultime praticanti di un’arte culturalmente rilevante ed antica. Raggiunta un’età in cui la maggior parte delle persone preferisce passare le proprie ore sul divano di casa, meditando su un buon libro, la televisione o dinnanzi al PC, queste due famose signore dell’isola di Kudaka, situata pochi chilometri dinnanzi alla piccola città di Nanjō-shi ad Okinawa sfidano serenamente il fato, quasi ogni giorno, per il semplice senso di abitudine e la fedeltà all’importante ruolo rivestito nella società. D’un tratto, nell’oscurità si sente un tonfo: è il braccio di Setsuko, rigorosamente privo di guanti o altre protezioni, che s’immerge con sicurezza tra le rocce aguzze, quindi afferra saldamente con la mano… Qualcosa. “Yokatta!” Esclama sottovoce la collega (Buon lavoro!) Mentre la cacciatrice veterana raddrizza agilmente la schiena, estrae il pugno con cautela dall’acqua ed illumina con la sua torcia l’animale catturato, un esemplare femmina di oltre un metro. Contorcendosi vistosamente, la creatura agita la testa e mostra gli artigli grondanti la mortifera tossina, due volte più pericolosa di quella di un cobra con gli occhiali: è un serpente di mare bocca gialla (Laticauda colubrina) fantastico animale a strisce bianche e nere, che un tempo costituiva il pasto spirituale del re. Sorridendo soddisfatta, La catturatrice rivolge il serpente verso Yoko. Che secondo un codice di solidarietà acquisito grazie all’esperienza, l’assiste nel metterlo nel grosso sacco d’ordinanza. Immediatamente, sulla scena torna a regnare l’assoluto silenzio, fatta eccezione per il suono della risacca che s’insinua nella caverna. Illuminandone i più distanti recessi, le cacciatrici ricominciano a cercare…

È un’anomalia così profondamente rappresentativa dell’arcipelago delle Ryūkyū, questa, il singolo luogo con la vita media più lunga la mondo. Dove nel 2007 è stato calcolato che risiedevano 457 centenari, il 20% della popolazione, e i casi di malattie cardiovascolari sono inferiori dell’80%, per esempio, rispetto agli Stati Uniti. Ed è chiaro che a questo punto, il raggiungimento della pensione non è più il segnale che occorre cambiare vita, bensì l’inizio di una nuova, fantastica avventura. Che può culminare, in particolari casi particolarmente estremi, così. È in effetti la prima nozione inculcata a qualsivoglia turista di questa terra emersa di appena 8 Km quadrati, per lo più rurale, il fatto che non sia per niente una buona idea immergersi tra queste acque, per quanto limpide e attraenti possano apparire, se non presso particolari spiagge e prestando sempre la massima attenzione ai dintorni. Questo perché l’isola di Kudaka, fin da tempo immemore, è la patria di oltre 30 diverse specie di serpenti molto velenosi, dalla leggendaria vipera asiatica habu (fam. Trimeresurus, Ovophis) a creature più esclusive di questi luoghi come gli irabu (Elapidae) di cui fa parte per l’appunto il genus dei succitati Laticauda, riconoscibili dalla punta della coda adattata per funzionare come una sorta di pinna posteriore, ma anche perfettamente capaci di strisciare sulle assolate spiagge o tra l’erba. Il che significa, essenzialmente, che qui ci troviamo in un ambiente in cui è possibile morire, anche se si ricevono immediatamente i soccorsi, per la semplice incapacità d’identificare il rettile da parte dei non-nativi, che non riusciranno quindi a ricevere il trattamento del giusto siero. Tanto che si racconta di come a giugno del 1945, durante la drammatica battaglia di Okinawa sul finire della seconda guerra mondiale, i soldati americani fossero più propensi a tenere gli occhi rivolti verso terra piuttosto che in direzione di un possibile agguato nemico. Il che inevitabilmente, portò per loro a non poche infauste conseguenze.