In una delle scene maggiormente memorabili del recente videogioco cinese Black Myth: Wukong, il protagonista liberamente ispirato al personaggio letterario del Re Scimmia combatte contro Ciglio Giallo, entità demoniaca che ha trovato il modo di assumere l’aspetto del Buddha. Il difficile incontro, che richiede una conoscenza approfondita dei comandi ed i poteri del protagonista, si svolge all’interno di un tempio titanico, finemente ornato di maestose statue sovrapposte l’una all’altra, come un attento e immoto pubblico di personaggi senza una voce. Come molte altre sequenze e momenti dell’opera interattiva, l’ispirazione artistica è particolarmente precisa e fa riferimento ad un luogo specifico del grande Regno di Mezzo. Il tempio di Shuilu (水陆庵 – letteralmente: dell’Acqua e della terra) costruito per prima volta nella tarda epoca delle Sei Dinastie (V sec. d.C.) ma che avrebbe trovato principalmente nelle successive epoche dei Tang e Ming le ragioni più valide della sua imperitura magnificenza. Particolarmente dopo l’intervento diretto del principe Zhu Huaijuan che attorno all’anno Mille qui nello Shaanxi ebbe la sovrintendenza del regno vassallo di Qin, da lui sfruttata per accumulare meriti religiosi per se stesso e la sua intera famiglia. Tramite la costruzione di un santuario le cui proporzioni artistiche, semplicemente, esulavano da cognizioni pregresse all’interno dell’intero vasto Impero cinese. Sua fu dunque l’idea di riprendere per lo Shuilu situato 60 Km ad est di Xi’an, da lui ribattezzato in Shuilu’an, il tema iniziato dal celebre scultore di due secoli prima Yang Huizi, che aveva ornato la grande sala centrale con molteplici sculture vivaci ed animate del Buddha, mediante il coinvolgimento di numerosi artigiani provenienti da ogni angolo della nazione. Ciascuno incaricato, mediante l’applicazione di un piano preciso, nel curare un diverso angolo di una composizione di centinaia, poi un migliaio e infine 3.700 statue differenti, disposte in una pletora di affascinanti composizioni e differenti modalità espositive. Principalmente realizzate in terracotta dipinta, come si usava fare all’epoca, i loro soggetti includono santi e saggi, divinità, uomini e donne impegnati nella raffigurazione d’importanti episodi nella vita di Sakyamuni, ma anche favole o novelle di derivazione popolare, in quella che costituisce una vera e propria enciclopedia visuale di tutto quanto fosse mai stato detto a beneficio della consapevolezza individuale e la salvezza esistenziale dei fedeli. Un letterale viaggio ritroso, ma anche di lato e verso il punto di fuga prospettico, nel caratteristico e stratificato mondo della religione cinese…

arte

Zimoun e l’indeterminazione acustica di una sinfonia di oggetti del quotidiano

Non è particolarmente insolito decidere di mantenere al centro dei propri pensieri condizioni o circostanze memorabili della propria infanzia. Incluso il soprannome scelto, in questo caso dai coetanei con cui trascorreva liete giornate a Berna, Svizzera, per colui che in seguito sarebbe diventato il più encomiabile, citato demiurgo delle sinfonie corali prodotte dalla chincaglieria del mondo. Non possiamo dire di conoscere d’altronde quale sia il significato di quel termine, Zimoun, mentre molto più condivisibile risulta essere l’altro residuo di quell’epoca, così frequentemente citato da costui in occasione delle plurime interviste rilasciate nel corso degli ultimi vent’anni: la grande stufa che lo affascinò all’interno della casa dei suoi genitori. Oggetto oblungo di metallo lucido, il cui rombo sostenuto, ed il ticchettio prodotto al cambio di temperatura, diventarono per lui l’equivalenza di un potente sentimento, ovvero la profonda risultanza di trovarsi avvolto da uno spazio, la sua musica, l’odore e l’imponenza dei mutamenti. Così che, crescendo, pur senza posizionarsi come il ricevente di un’educazione artistica formale, egli avrebbe elaborato nella propria mente un metodo per scorporare e interpretare il mondo. Forse il più difficile tra i molti, questa costruzione di complesse installazioni artistiche, destinate a diventare benvolute dalle mostre, gallerie e spazi museali di ben oltre la metà del mondo. Attraverso l’evoluzione progressiva di una tale tecnica, difficile da ricostruire nonostante la pesante complessità delle disquisizioni pseudo-biografiche che lui stesso, o altri, si sono preoccupati d’inserire su Wikipedia, tali opere si sarebbero così guadagnate alcuni fattori estetici ricorrenti: l’utilizzo privilegiato di materiali di recupero o similari, la modularità ripetuta in grado di portare solamente in apparenza alla monotonia, la produzione auditiva di un chiacchiericcio di suoni stocastici, inerentemente difficili da prevedere. Ancorché lo stesso Zimoun ami ripetere che la sua arte non produce meramente musica, costituendo più che altro l’effettiva comunione delle percezioni sensoriali sovrapposte, perciò quello che si sente, assieme a quelle immagini tracciate dalle luci ed ombre, costituiscono elementi a pari merito importanti di un processo la cui complessità trascende il singolo momento. Evolvendosi attraverso profusioni caotiche soltanto in apparenza…

Lo spettro aumentato nell’opera del graffitaro che interpreta le strade dell’epoca digitale

Per chi è cresciuto valutando quotidianamente il punto d’interconnessione tra il mondo analogico e quello informatizzato, sperimentando sulla propria stessa pelle la trasformazione di un’epoca situata in bilico tra due diversi modi di vivere la tecnologia nell’era post-moderna, il mondo dei graffiti ha per lo più rappresentato uno specifico retaggio, utile ai nostalgici di un modus operandi ancora collegato alla necessità di fare, per esserci; visitare, prima di poter lasciare il segno. E al di là di considerazioni sulle connotazioni abusive o anti-sociali di chi appone tags o altre figure sulle pareti di edifici disinteressati alla questione, non sarebbe irragionevole all’inizio del secondo quarto di secolo, se abbiamo visto già da tempo nascere l’ultima generazione di quest’arte che ha radici nelle strade dell’Antica Roma, avendo rispecchiato spesso i sentimenti e la visione di un significativa parte delle civiltà intercorse da quei giorni distanti. Ma voglio dire, impugnare (oggi) la bomboletta con le proprie stesse mani? Sporcarsi nel tentativo di raggiungere qualche migliaio di persone, quando il supporto comunicativo di cui tutti disponiamo può raggiungere rapidamente il mondo intero, trasformando l’idea in ispirazione, la personalità in rappresentanza delle moltitudini aggregate dalle circostanze latenti? Non che i contrapposti approcci siano mutualmente esclusivi, s’intende. Ma tendono a richiedere modalità ed approcci radicalmente contrapposti. Ed è nell’intercapedine tra questi estremi, in fin dei conti, che trova il proprio spazio creativo Bond Truluv, al secolo Jonas Ihlenfeldt, artista poco più che quarantenne di Lipsia, Germania. La cui modalità espressiva, dopo oltre 20 mostre tenute in giro per il mondo, può essere formalizzata nell’inflazionata connessione tra l’Antico e il Moderno. Così come gloriosamente espressa, attraverso i molteplici canali paralleli dei social media: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok… Altrettante candide pareti, ove la semplice pittura di un muro può diventare un qualche tipo di arte performativa. Non soltanto tramite la ripresa lineare dell’opera in corso di realizzazione, ma tramite una scenografica fruizione che prevede lo strumento digitale e tende addirittura a incoraggiarne l’impiego. Come nel caso del pesce d’oro dalle proporzioni monumentali dipinto nel 2019 sulla parete di un asilo ad Hagen. Che una volta inquadrato con il cellulare, gira su stesso, si anima, nuota tra le lettere e saluta gli spettatori…

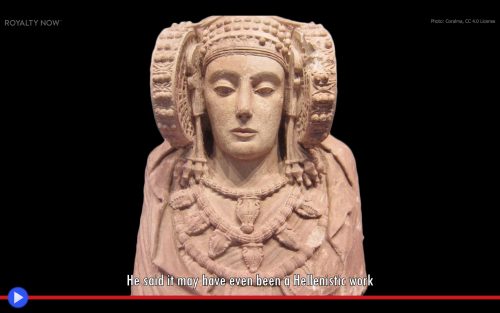

La dama simbolo dell’eleganza iberica nel quadro dell’archeologia tartessiana rivisitata

Un’altra opera di attribuzione lungamente incerta, nel panorama del Mondo Antico coevo e antecedente al gran fenomeno interculturale dell’Ellenismo, è la figura scultorea ritrovata nel 1897 sotto la collina di Alcùdia, dall’operaio Manuel Campello detto Manolico, mentre stava scavando per scopi agricoli un canale d’irrigazione. Orgoglioso del misterioso pezzo scultoreo di manifattura evidentemente arcaica, che aveva chiamato “La dama dei Mori” lo espose quindi sulla balconata durante la festa di paese, che si teneva ogni anno per la rappresentazione popolare del dramma liturgico del Mistero della Madonna di Elche. Fu dunque in tale occasione che lo studioso accademico francese Pierre Paris, casualmente sul posto come ospite di un proprio facoltoso amico, vide la raffinata immagine marmorea di questa donna e ne restò immediatamente colpito, al punto da contattare con un telegramma il Louvre e chiedere un finanziamento di 4.000 franchi per acquistarla. E fu così che, sulla fiducia, il più grande acquisto fortuito di un manufatto d’importanza storica e nazionale venne condotto a discapito del disaccordo della moglie di Campello, Asunción Ibarra, essa stessa figlia di un esperto umanista e che avrebbe voluto mantenere in patria l’importante manufatto. Difficile immaginare, d’altronde, una personalità dal maggiore potere d’evocare l’impressione iconica di antiche discipline o convenzioni sociali; la dama di Elche, come rappresentazione di quella che potrebbe essere una stimata antenata, una sacerdotessa del Dio Apollo o ella stessa una terrena manifestazione di Tanit/Tinnit, nume tutelare cartaginese della fertilità, dell’amore e del piacere, si presenta abbigliata in un costume dalla complessità singolare. Con le spalle coperte da un mantello ed una tunica, ornati da tre giri di collane con amuleti ed anfore, fiancheggiati da infulae (strisce cerimoniali) che ricadono ai lati del volto. E con in testa un copricapo che si coniuga assieme all’acconciatura, composto di una tiara coperta da un velo, un diadema e le imponenti ruote ornamentali, possibilmente mirate a suggerire l’immagine del carro celeste, usato per trasportare l’astro solare. Ricavata da un singolo blocco di pietra calcarea vuoto all’interno, con un foro sul retro che ne faceva probabilmente un’urna funeraria, l’oggetto abbandonato ed impiegato assieme ad altri relitti di epoche distante nel corso del Medioevo come basamento per le mura cittadine fu dunque ben presto datato al quarto/quinto secolo a.C, il che assieme alla precisa collocazione geografica, non poteva farne null’altro che un’esempio di scultura appartenente alla cultura degli Iberi, un popolo guerriero che sarebbe in seguito diventato famoso per la sua partecipazione come mercenari al lungo conflitto tra le culture Romana e Cartaginese. Il che poneva importanti interrogativi agli archeologi dell’intero Novecento: poiché non era forse vero che opere di una simile perizia creativa, realizzata in quell’epoca distante, dovessero necessariamente provenire dalla Grecia o essere influenzate in qualche modo dal “centro culturale” della cosiddetta cultura occidentale? Tanto che ancora nel 1995, lo storico dell’arte John F. Moffitt (1940–2008) pubblicava nel suo libro sull’epoca d’oro dei falsi storici un lungo e articolato capitolo, in cui affermava con convinzione che la dama di Elche dovesse costituire una creazione fuori dal contesto, possibilmente realizzata in epoca moderna. Naturalmente, egli operava sulla base di una congnizione incompleta come possiamo ampiamente affermare sulla base delle nuove cognizioni acquisite. Grazie ad un ritrovamento nella media Valle di Guadiana, a partire dall’anno 2015…