È tutto straordinariamente chiaro, nella visione popolare/folkloristica dell’intera faccenda. In un’epoca remota soggettivamente variabile, un gruppo di alieni rettiliani si è incontrato con la popolazione indigena dei nativi dell’attuale West Virginia. Comunicando grazie alla telepatia, ha quindi inviato loro un’immagine del grande rettile cosmico, con la sua pelle ricoperta di uno strato di scaglie ortogonali. Trasmettendo quindi nella loro psiche immagini delle piramidi d’Egitto, un’altra loro opera per lungo tempo sottovalutata, le creature extraterrestri hanno tentato di creare i presupposti per un nuovo tipo di linguaggio basato sul magnetismo universale. Simile ai geroglifici, ma maggiormente funzionale nella creazione di speleogrammi o geodisegni destinati a durare plurime generazioni a venire. Purtroppo, tuttavia, l’esperimento era destinato a fallire e nell’assenza di una comprensione del progetto, i figli di quel continente dimenticarono la tecnica per leggere le necessarie istruzioni. Così la grande stele, pietra di volta di un arco mai realmente edificato, diventò soltanto l’incompleto esempio di quello che avrebbe potuto essere, il rimpianto malinconico di un’ulteriore culla della civiltà, mai nata…

Fantasioso, nevvero? E almeno in parte agevolato, come desumibile dai limitati materiali della trattazione, dalle interminabili giornate fanciullesche trascorse in mezzo ai boschi trascorse da diversi membri della famiglia Bishop, la cui matriarca fu la responsabile di aver scoperto (o ri-scoperto?) al principio degli anni ’30 l’esistenza del sopra citato punto di riferimento, tanto distintivo quanto unico, anche nel panorama geologico potentemente diversificato del Nuovo Mondo. Macigno alto almeno 3 metri e mezzo, del peso stimabile intorno alle 30 tonnellate, la cui caratteristica predominante è il singolo lato apparentemente tappezzato da un pattern irregolare a nido d’ape, con angoli vertiginosamente retti e dall’origine chiaramente indotta da un’intento, o serie di processi dall’elevato grado di distinzione. Il che gli valse il soprannome di “Roccia Indiana” come amava chiamarla tale donna, che nel corso della propria vita amò mostrarla a chiunque visitasse la vicina cittadina di Shaw, prevalentemente abitata da boscaioli e minatori delle vicine pendici dei monti degli Appalachi. Al punto di massimizzarne la fama in lungo e in largo e motivare anche la visita di una delegazione dei geologi del Corpo degli Ingegneri Statunitensi, ancor prima che un fato inaspettato si abbattesse su questa moderna comunità affine all’antica Atlantide dei mari dimenticati. Quando negli anni ’80, per decreto dei vertici amministrativi dello stato, venne decretato che lungo il corso dell’affluente locale del grande Potomac sarebbe stata costruita una diga. Tale da creare un bacino idrico artificiale, i cui confini si sarebbero estesi ben oltre quelli del centro abitato e fino alla radura della grande pietra. Naturalmente la generazione successiva della famiglia Bishop, a quel punto, si era già trasferita da tempo assieme alla stragrande maggioranza degli abitanti di Shaw (il resto, per forza di cose, li avrebbe di lì a poco seguiti) ma per questo singolare pezzo di storia e del paesaggio locale, sembrò che fosse possibile fare qualcosa in più. Così che Ms. Betty Webster Bishop, figlia dell’originale scopritrice, nel settembre del 1984 scrisse una lettera per raccontare la sua storia alla rivista del Saturday Evening Post. Il che fu l’inizio di un nuovo capitolo nella lunga, lunghissima storia di questa pietra…

Stati Uniti

L’insano bolide con cui un milione di centauri fu invitato a riconsiderare la “moto”

Ad appena 100 Km orari, chiaramente, il dispositivo per lo spostamento rapido sopra l’asfalto della pista era “stabile”. Nonostante la posizione più supina del normale, le gambe larghe per far posto all’abnorme corpo centrale del veicolo e gli arti superiori anchilosati, per mantenere fermo il manubrio sproporzionatamente piccolo rispetto al resto, la sensazione di essere al comando sembrava essere relativamente coerente all’instabilità situazionale. Intorno ai 200 Km orari, il paesaggio iniziò a farsi sfocato. La sabbia salina formava un aggressivo nugolo di particelle, inclini a circondare l’uomo al comando per nascondere l’ebbrezza latente. Le complicate sospensioni cominciavano a vibrare, come possedute dallo spirito tremebondo della proverbiale Ubriacatura da Velocità. 300 Km orari e le dita cominciavano a far male. Nel tentativo disperato di restare aggrappati al dorso del delfino (o forse si trattava, più che altro, di uno squalo?) mentre il vento crudele sferzava con enfasi il collo e le spalle, nell’apparente tentativo di portare a termine una decapitazione. 400 e la sensazione di essere umani era ormai soltanto un lontano ricordo, sotto un cielo di azoto liquido e sopra il terreno di lava fusa. E dire che in base alle specifiche del mezzo, tale cifra indicava di essere soltanto a un terzo circa della fase di accelerazione Finale. In più di un singolo, inquietante senso del termine.

Il che costituisce una visione onirica ed è in effetti meramente proporzionata per l’argomento, relativo a quello che costituisce con ogni probabilità il più assurdo, spropositato, improbabile prototipo mai prodotto da una casa automobilistica, con un’assoluta assenza d’intenzione di produrlo in serie e a dire il vero, anche mostrarlo fuori dalle mura protettive di una showroom. Vi presento dunque senza ulteriori indugi, qualora non la conoscesse, l’inimmaginabile Dodge Tomahawk. Il cui nomen omen non vuol esser tanto un riferimento all’iconica ascia da combattimento delle popolazioni di derivazione algonchina, quanto l’omonimo missile con possibile testata nucleare da 1,87 milioni di dollari, usato oggi come nel 2003 dalla Marina e l’Esercito americano. Al cui confronto, addirittura un simile congegno sarebbe apparso relativamente conveniente, con un prezzo teorico inizialmente stimato attorno ai 200.000 dollari, se pure qualcuno fosse stato mai abbastanza folle da comprarlo per farne un impiego personale. Stiamo effettivamente parlando, per attribuire cifre alla follia, di un veicolo d’impostazione motociclistica letteralmente “costruito attorno” al motore V10 da 8,3 litri di un’auto sportiva Viper, per un totale di 500 cavalli di potenza, con soltanto minime concessioni alla necessità di farlo entrare all’interno di un contesto d’utilizzo privo di abitacolo, cofano, sedili, parabrezza ed altre dotazioni relativamente superflue, come una ragionevole attenzione alla sopravvivenza del guidatore. Ma esattamente lo stesso numero di ruote, il che ne avrebbe fatto in senso stretto un quadriciclo, sebbene distribuite in una doppia coppia avanti e dietro la sella, con un complesso sistema di sospensioni capace di mantenerle entrambe a contatto col suolo durante l’inclinazione laterale in curva. Ammesso e non concesso che l’utilizzatore di turno riuscisse effettivamente a mantenere una traiettoria meno che rettilinea per più di qualche attimo, intervenendo sull’assetto di un qualcosa che, molto semplicemente, non sembrava esser stato concepito per l’utilizzo da parte di un essere umano. Se non come ausilio a un tipo estremamente elaborato e dispendioso di suicidio, per di più del tutto indifferente all’altrui sicurezza stradale per il protrarsi di pochi drammatici, frenetici minuti…

Balla coi lupi, libera i bisonti: il contenzioso ventennale di un monumento

La mancata presa di coscienza che non è possibile in alcun modo per l’uomo sopravvivere, senza sfruttare o imbrigliare i processi della Natura, è il fallimento fondamentale che deriva dal considerarsi al di fuori del nostro stesso mondo. Quasi come se la società moderna, grazie alle sue industrie, i veicoli, le macchine e i meccanismi, potesse sorgere allo stesso modo sulla Luna o su Marte, alimentata unicamente dalle ottime speranze o l’intercessione di un qualche tipo di entità superna. Laddove l’uomo primitivo, limitato nel suo senso di superiorità dal più semplice bisogno delle circostanze, possedeva la comprensione istintiva che uccidere fosse un comportamento del tutto necessario e paradossalmente, tendeva molto meno a farsi trascinare dall’ideale massimizzazione dell’efficienza. C’è qualcosa di assolutamente ragionevole, e persino poetico d’altronde, nella caccia tecnologicamente limitata di un animale delle Grandi Pianure, come un bisonte. L’eterna battaglia tra i giovani della tribù ed i vecchi, saggi animali, allo stesso modo consapevoli di possedere un futuro interamente condizionato dall’arco di tiro di una singola freccia o lancia. Ma gli “indiani” Lakota, una delle tre principali sotto-culture del popolo dei Sioux, erano fondamentalmente convinti che se soltanto un membro del branco a loro contrapposto fosse sopravvissuto ad un inseguimento, esso avrebbe insegnato ai suoi simili il pericolo costituito dalle persone. Così quando l’uomo bianco fornì loro i primi cavalli addestrati all’inizio del XVI secolo, fu del tutto inevitabile che trovassero il modo di trasformarli nella loro versione di un’arma d’uccisione di massa. Fino al verificarsi, reiterato ed assolutamente terribile, di scene come queste.

L’attimo raffigurato nella grande scultura monumentale dell’ex-biologa del Servizio Forestale, Peggy Detmers costituisce l’apice di un inseguimento drammatico e sconvolgente. Con 17 figure bronzee, raffiguranti i cacciatori nativi a cavallo e le loro imponenti prede bovine, nel mezzo di quello che gli storici hanno tradizionalmente definito un “Salto del Bufalo”. Ecco, allora, che il branco grande una volta e mezzo le proporzioni reali si ritrova spinto, con il frastuono delle grida di battaglia, le minacce e il rombo degli zoccoli, giù per la discesa di un metaforico dirupo, in un eccidio di massa che avrebbe rappresentato per secoli la via per l’opulenza ed il principio di riscossa delle sette bande Lakota. Il che merita, senz’altro, una collocazione contestuale che possiamo collocare non lontano dalla storica cittadina un tempo illegale di Deadwood, covo di fuorilegge, cercatori d’oro ed un letterale esercito di prostitute. Prima di ottenere per gentile concessione della Corte Suprema il predominio sulle terre un tempo proprietà delle tribù locali in mezzo alle Black Hills del Dakota Meridionale, con i caratteristici metodi notoriamente attribuiti all’uomo bianco. La stessa autorità legale, caso vuole, coinvolta ormai da più di 15 anni nella diatriba tra la già citata produttrice dell’opera e niente meno che l’attore hollywoodiano Kevin Costner, effettivo committente di un così specifico ed inconfondibile capolavoro statuario. I cui progetti andarono effettivamente incontro, come quelli di molti di noi, all’inflessibile realtà dei tempi correnti…

Cercando la sublime perla di saggezza che si trova nell’intercapedine tra i diamanti

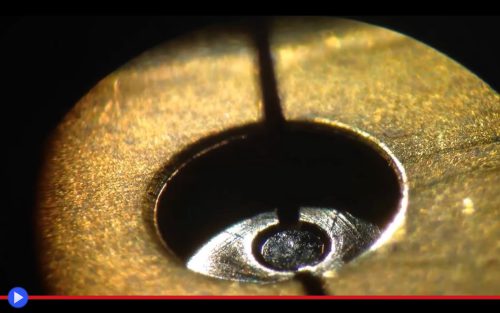

Così ordinato, così perfettamente regolare ed apprezzabile nella sua semplicità multicolore: difficile non essere colpiti dall’eccezionale precisione dell’elegante modello grafico, utilizzato nella tipica rappresentazione da sussidiario della stratigrafia terrestre. In primo luogo, la crosta: due centimetri appena, simile per lo spessore ad una buccia d’arancia. Subito seguita dal mantello, corposo strato suddiviso in due parti: superiore ed inferiore. Così come ancora sussistono i due sapori del gradiente per il nucleo “esterno” liquido contrapposto a quello “interno” metallico, sebbene sia un modello giudicato ormai obsoleto in diversi ambienti. Il che è costituisce concessione d’altra parte molto meno significativa, rispetto a quella della stessa compartimentazione di ciascun segmento. Non vi è mai sembrato, d’altra parte, bizzarro? Che la natura della mineralogia, così sfumata e imprevedibile, potesse in un modello su scala maggiore rispettare le apparenti direttive di un demiurgo fondamentale dell’Esistenza… Piuttosto che lasciar fluire la materia da uno stato all’altro, in un ciclo continuo d’interscambio simile a quello delle acque o l’aria di superficie! Poiché l’albero che cade produce lo stesso un rumore. Anche se nessuno può riuscire ad osservare il flusso quantico delle sue microparticelle… Direttamente. In questo tende a palesarsi, dunque, l’intrigante utilità del metodo scientifico, che desume l’instaurarsi dei processi di causa ed effetto sulla base di elementi trasferiti nello spazio dello scibile a portata, per così dire, di mano. O come in questo caso, all’interno di uno strumento che può entrare in quello stesso palmo al centro delle cinque dita a raggera. Chiamatelo e chiamiamolo per questo, come fanno tutti gli altri fin da quando fu inventato negli anni ’50, DAC (Diamond Anvil Cell o Cella-Incudine a Diamante) per la mera ed apprezzabile composizione dei sue due elementi primari. Due gemme appartenenti, per l’appunto, al vasto catalogo delle forme allotropiche del carbonio, del tutto arbitrariamente e globalmente considerate tra le più preziose che possano far parte di un gioiello dei nostri giorni. Per un’idea di fondo largamente comprovata e funzionale allo scopo, poiché esistono due modi per riprodurre, ovvero simulare, l’incommensurabile pressione vigente nelle viscere della Terra: una grande forza, oppure una notevole concentrazione. Della spinta in un settore non più grande di 100-250 micron, situato nell’incontro tra i due culet o fondi piatti di altrettante pietre con un taglio cuneiforme. Fatte premere l’una sull’altra con una vasta varietà di modi possibili, tra leve pneumatiche, sistemi idraulici o viti girevoli all’interno di un meccanismo. Affinché una pressione di appena 5-6 Mbar possa ritrovarsi moltiplicata, nel diabolico implemento, fino a 550 gigapascal, grossomodo corrispondente al doppio di quella presente nelle profondità del nucleo terrestre. Ed una porzione alquanto significativa dell’energia idrostatica nelle profondità di Giove!