Avete mai sentito parlare del Ladakh? Un paese di passaggio, sito al confine tra India e Tibet, chiuso tra le imponenti catene montuose dell’Himalaya e del Kunlun. Chiamato un tempo “la terra dei passi montuosi” per l’alta quota a cui si trovano le sue arterie di collegamento più importanti, e pressoché priva di precipitazioni, perché semplicemente una volta raggiunte le massicce barriere del paesaggio, le nubi non potevano far altro che fermarsi. E portare la loro acqua altrove. Il che, in un luogo dall’industria agricola rilevante (estremamente rinomate le albicocche locali) ha portato all’instaurarsi di un equilibrio, tra l’uomo e il sistema della natura, per cui ogni anno, tra aprile e maggio, all’inizio dello sciogliersi dei ghiacciai soprastanti, una parte dell’acqua discende fino alla quota di 4/5.000 metri, a cui si trovano disseminate la maggior parte delle comunità locali. Mentre per il resto dell’anno lo spazio tra questi confini viene definito, con mera ed oggettiva osservazione della realtà, con il termine di deserto. Ma un deserto diverso da ogni altro, dove la temperatura diurna media può anche aggirarsi, in determinati periodi dell’anno, sui -20 Celsius. A tal proposito il Ladakh è stato definito come “L’unico luogo al mondo in cui è possibile subire un’insolazione e un congelamento allo stesso tempo.” Eppure, nonostante questo, una popolazione di circa 230.000 abitanti è riuscito a farne la sua casa, interpretando da tempo immemore i ritmi ed il funzionamento del clima locale. Finché ad un certo punto (scommetto che ve lo aspettavate) l’idillio si è incrinato. Lo sapete perché: i gas inquinanti, il buco dell’ozono, l’aumento della temperatura globale, hanno portato i loro effetti fino alle più remote riserve di ghiaccio del tetto del mondo, iniziando ad alternarne i tempi ed il fato. Così dal tempo approssimativo di una generazione, tra un anno all’altro, tali entità hanno preso a squagliarsi non più con pacifica regolarità, ma all’improvviso e tutto assieme, causando inondazioni lampo in grado di devastare letteralmente una fattoria. Ma quel che è peggio, consumando tutta l’acqua annuale che doveva servire per l’agricoltura nel giro di pochi, drammatici giorni. Che cosa fare, a quel punto?

L’India è un subcontinente famoso soprattutto per il suo sincretismo di religioni e culture, la storia millenaria, l’arte e l’antica filosofia. Ma esso possiede anche un’altra qualità tipica del mondo moderno, che non troppo spesso viene considerata da chi vive lontano: la straordinaria inventiva dei suoi numerosi abitanti. Con un numero di inventori pro-capite tra i maggiori al mondo, spesso autodidatti o istruiti dagli alterni sentieri della vita, e un’attenzione innata per i problemi dell’uomo e della donna comuni, piuttosto che quelli delle spropositate ed anonime multinazionali. Persone come Sonam Wangchuk, il creatore, tra le altre cose, del primo ed unico stupa di ghiaccio. È un’idea fondata sull’estrema semplicità funzionale che spesso costituisce un chiaro segno del puro genio: un tubo, sepolto accuratamente, che parte dalla sommità di una montagna antistante il villaggio per raccogliere ogni singola goccia di ghiaccio squagliato. E che discende, con un gradiente importante, fino all’altezza dei campi coltivati. Quindi, ed è questo forse l’aspetto più bello, compie una rapida salita nel suo punto finale, come la canna di una fontana: non c’è pompa, non c’è motore, non c’è trucco né inganno. Eppure l’acqua giunta fin lì, tranquillamente risale, per l’effetto della pressione cumulativa di tutta la massa contenuta nel lungo tubo. E zampillando, ricade giù. Pura idraulica, signori miei! Ora, se ci trovassimo in qualsiasi altro luogo del mondo, tale apparato non sarebbe altro che una bizzarra, e stranamente costosa decorazione. Ma poiché in Ladakh, come dicevamo, la temperatura media dell’aria scende molto al di sotto dello zero, sopratutto in inverno, ciò che si ottiene da un simile processo è il progressivo formarsi di un cono verticale, simile a una stalagmite di ghiaccio formazione. Mano a mano, l’acqua forma i numerosi piccoli ammassi di candida materia cristallina. La quale naturalmente, rotola fino a terra allargando la base. Fino al punto in cui, raggiunta una stabilità sufficiente, la struttura inizia a crescere in altezza. Nelle prove fatte fin’ora, si sono raggiunti i 20 metri, stabilendo il nuovo record per la più alta struttura di ghiaccio mai costruita dall’uomo.

società

Le tre prove dei guerrieri nomadi del Gran Khan

Nonostante l’estremo grado di raffinatezza e complessità, la cultura mongola medioevale poteva avere delle ricadute barbariche tutt’altro che trascurabili. Si narra nel Mongolyn Nuuc Tovčoo, testo storiografico del XII secolo, di come un giorno il grande Gengis Khan in persona avesse assistito al combattimento tra Buri Bokh e Belgutei, entrambi grandi campioni di lotta celebri in tutto l’Impero. Ora in precedenza, a quanto è scritto spiegato, Buri Bokh aveva già sconfitto il suo rivale prendendolo per una gamba e tenendolo a terra con un piede. E nel combattimento tradizionale mongolo, chiamato per l’appunto Bökh, basta toccare il suolo con qualsiasi parte del corpo non sia un piede o una mano, per essere immediatamente squalificati. Ma questa volta, nell’anno della Scimmia, Belgutei rovesciò il vecchio rivale riuscendo addirittura a sedervisi sopra. A questo punto, con sguardo solenne, chiese istruzioni su cosa dovesse fare al suo sovrano. Mordendosi il labbro, quest’ultimo inviò il segnale: allora Belgutei prese Buri Bokh per le spalle e le gambe, poi con un gesto possente, gli spezzò a metà la schiena. Poco prima di morire, lo sconfitto pronunciò le parole: “Non sono mai stato battuto nella lotta. Soltanto stavolta, per intrattenere il mio Khan, sono caduto di proposito. Ed ora ho perso la vita.”

Il concetto di sport del resto, a quell’epoca ancora non esisteva, e l’unico scopo dei naadam (giochi) era selezionare i più forti guerrieri per le orde che avrebbero completato la conquista dell’Asia e l’Europa. Questi eserciti organizzati, come nelle schiere della Cina arcaica, secondo delle unità minime di 10 guerrieri, ciascuna guidata da un uomo particolarmente forte, abile e scaltro. Il quale veniva selezionato, ponendosi tre domande. Sa lottare? Sa tirare con l’arco? Sa cavalcare? Nel tempo, il processo di selezione assunse una codifica ben precisa. Che venne ratificata nel concetto di quelle che oggi definiamo, non senza un vertiginoso parallelismo, le “Olimpiadi delle Steppe”. Qualche punto di contatto c’è: in un giorno ragionevolmente preciso, tra il 10 ed il 12 luglio, tutte le comunità dei mongoli realizzano una cerimonia d’apertura più o meno sfarzosa, quindi con grande risonanza mediatica nazionale, danno inizio a tre importanti competizioni, rimaste pressoché invariate da molti secoli a questa parte. Riunirsi tutti in un luogo, come prerogativa di un popolo nomade, non è considerato essenziale, benché esista un Nadaam “principale” presso la capitale di Ulaanbaatar, che supera di gran lunga lo sfarzo e la spettacolarità di quelli realizzati nel resto del paese. Eppure anche un evento più periferico, come quello del villaggio di Uugtaal qui mostrato in una serie di video di Lauren Knapp, mantengono un loro fascino immemore, ed un collegamento privilegiato coi tempi antichi. In modo particolare per quanto concerne la corsa dei cavalli, che secondo la tradizione inizia alcuni giorni prima degli altri eventi, per poi proseguire fino a dopo le cerimonie di premiazione della lotta e dell’arcerìa. Del tutto unica al mondo, perché a differenza di quanto succede nell’Occidente, la gara media ha una lunghezza variabile tra i 15 ed i 30 Km, con categorie diverse a seconda dell’età del cavallo. Tutti gli animali vengono nutriti con una dieta speciale, nonché trattati con grande attenzione e profondamente riveriti. Ciò non è affatto raro nelle competizioni ippiche provenienti dalle culture del mondo pre-moderno. Dopo l’esecuzione rituale della canzone giingo, vengono fatti avanzare i fantini: per lo più, bambini di 10 anni al massimo, già dei fantini perfettamente abili e soprattutto, molto più leggeri dei loro genitori. Quindi si da il segnale, e VIA! Al termine del confronto, il vincitore di ciascuna categoria verrà chiamato tymnii eh (condottiero di mille uomini) mentre agli allevatori i cui cavalli otterranno vittorie consecutive riceveranno il diritto a fregiarsi del titolo di eroe nazionale. Al cavallo che arriverà ultimo nella competizione riservata ai due anni di età verrà invece attribuita la nomina di bayan khodood (stomaco pieno) e si canterà una canzone in suo onore per augurargli la vittoria assoluta per il prossimo anno. In questo modo, viene oggi celebrata l’importanza della sportività e del fair play.

Il Nadaam fu profondamente riformato, del resto, all’inizio degli anni ’20 del 900, quando con la Rivoluzione del Popolo che scacciò le Guardie Bianche russe e i soldati Qing dalla capitale Ulaanbaatar, diventò una celebrazione dell’indipendenza ottenuta dal più grande paese a nord della Cina. Immediatamente privato di ogni significato religioso su modello della nascente etica sovietica, l’evento annuale diventò una celebrazione delle culture e delle tradizioni di un popolo che, riuscendo a resistere ai ripetuti tentativi di assimilazione da parte della cultura cinese, ora desiderava ritrovare se stesso, e farlo con uno stile esteriore che colmasse gli spazi vuoti del mondo. Per questo, secondo l’usanza, durante i tre giochi partecipanti, arbitri e talvolta anche gli spettatori indossano il costume tradizionale completo di cappello, straordinariamente vario e dai molti colori, noto con il termine generico di dell. Ci sono, poi, casi ancor più particolari…

Il buco nella testa dei 43 presidenti

C’è una diffusa credenza popolare, soprattutto nei grandi Stati Uniti d’America, secondo cui il mondo sarebbe segretamente guidato dai rettiliani. Questa razza aliena dotata della capacità di farsi piccola e rinchiudersi all’interno di corpi umani artificiali, da pilotare quindi come una sorta di robot biologici dal notevole fascino e capacità di persuasione. I quali più volte, nel corso della nostra storia recente, sarebbero riusciti a giungere ai massimi vertici delle classi dirigenti di questo pianeta. Una simile teoria, naturalmente, non è mai stata dimostrata: sono troppo furbi, questi esseri provenienti dall’altro lato della stella di Betelgeuse. E se vi dicessi che adesso, invece, delle lucertole vivono letteralmente nella testa di alcune delle più grandi figure storiche del succitato paese? Striscianti, lucidi piccoli animali, amanti di due cose, sopra ogni altra: i luoghi caldi ed arrampicarsi. Fin dentro l’oscura scatola del cranio…

Spunta sulla destra percorrendo l’Interstatale 64, partendo dall’estrema punta della penisola della Virginia così come fecero i primi coloni all’epoca di Pocahontas, e verso la città di Richmond che poggia su sette colli, un po’ come un altro luogo celebre d’Italia. E le somiglianze, a conti fatti, non finiscono lì. A prima vista, da lontano, può sembrare un cimitero: un’alta quantità di oggetti, o forse sarebbe più giusto dire strutture, dall’altezza unitaria di fino a 6 metri, con una base larga ed una cupola in cima ricoperta da un’accenno di chioma, un po’ come fossero delle… Teste. Ed è palese che il materiale di cui sono fatte dovrebbe sembrare marmo, in una sorta di omaggio all’arte neoclassica che tanto spazio aveva avuto in questo Nuovo Mondo, durante il periodo medio della sua breve storia. Ma man mano che ci si avvicina, gradualmente, emerge chiaro che si tratta di un ben meno pregevole, ma pur sempre funzionale cemento. Emergono, inoltre, i difetti: laggiù manca un naso. Qui, un pezzo di mento. Molte figure riportano una crepa sul retro all’altezza della nuca, mentre una in particolare, dalla riconoscibile barba senza baffi, la fronte ampia, i lineamenti nodosi e forti, è completamente scoperchiata nella sua parte posteriore. Si tratta del presidente Lincoln, ferito in effigie così come il giorno della sua violenta dipartita. Al suo interno è possibile scorgere il vago scintillio la struttura di metallo che sostiene il tutto, ancora non del tutto ricoperta dalla ruggine e la corrosione. Non che ai suoi colleghi, messi ordinatamente in fila dal nuovo proprietario della collezione all’interno di una fattoria di circa un centinaio di acri, sia andata notevolmente meglio: tutti quanti seri e compunti, e tutti altrettanto bucati da una vistosa ed identica presa d’aria, nel punto centrale della sommità della testa, praticata con apparente crudele precisione ed intento dissacratorio verso gli uomini più grandi della Nazione. Niente paura, ragazzi. Si tratta semplicemente del foro praticato per agganciarli uno per uno, tramite l’impiego di una possente gru. Già, ma perché farlo…

La storia del Parco dei Presidenti di Everette H.”Haley” Newman III, un tempo ospitante 43 busti sovradimensionati dei POTUS (Prez. Of The United States) andanti da George Washington a George W. Bush (il figlio) realizzati dallo scultore texano David Adickes è una vera anomalia nel paese che venera letteralmente la sua identità, al punto da raffigurare la bandiera sulla spalla dell’uniforme dei soldati rivolta al contrario, come se “sventolasse nel vento mentre avanzano, senza ritirarsi mai.” C’è in effetti qualcosa di anomalo, nel chiamare cantanti di larga fama per interpretare l’inno al SuperBowl, tra l’esultanza di chi lo conosce a memoria, e poi lasciare che gli spettri del consumismo divorino letteralmente la riproduzione inanimata dei volti che fecero tale Storia, creando l’analogia funzionale di certe scene decadentiste successive alla fine dell’Unione Sovietica, il nemico giurato di tanti anni fa. Crollano le statue, rovesciate al termine di un regime. O crollano le statue, dimenticate perché non rendevano abbastanza. Incredibile, no? Eppure, nel 2004, era sembrata un’ottima idea: costruire una nuova attrazione nel cosiddetto Triangolo Storico, tra Jamestown, la Williamsburg Coloniale e Yorktown. Un’altro di quei “luoghi meravigliosi” che dovrebbero portare gli automobilisti a fermarsi in maniera inattesa, soltanto per poter dire “L’ho visto.” E il tutto fu fatto a regola d’arte, con un investimento di appena una decina di milioni di dollari, un piccolo museo, il negozio di souvenir e cartelli interattivi per ciascun busto, in grado di emettere la voce di questo o quel presidente. C’erano, tuttavia, significativi problemi: in primo luogo la location, preso un motel privo di particolari attrattive, lungo un tratto di strada che non portava ad altri notevoli punto d’interesse. Per non parlare della concorrenza dei veri luoghi storici, disseminati un po’ ovunque nello stato. Fatto sta che nel giro di appena 8 anni, l’imprenditore e committente dell’intera venture turistica determinò che non avrebbe mai recuperato neppure i costi annuali di gestione, tanti pochi erano i turisti. Quindi vendette il terreno ad una compagnia di auto usate, dietro la garanzia che ogni statua sarebbe stata prontamente rimossa. Chiamato quindi il suo buon amico e proprietario di un’impresa di costruzione, Howard Hankins, gli chiese gentilmente di prendere uno schiacciasassi, e farne letteralmente polvere fine per seminare la terra. Ma lui, come potrete facilmente presumere, fece tutt’altro…

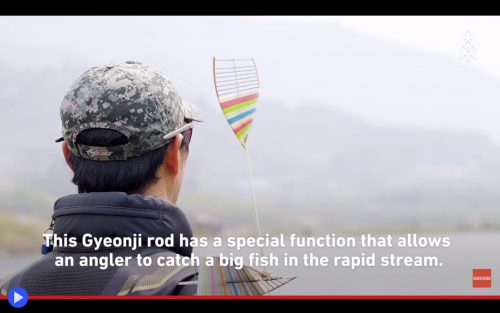

Le straordinarie doti dell’attrezzo da pesca coreano

Sembra un giocattolo. La bacchetta di Harry Potter. Una sorta di fidget spinner, l’oggetto che una volta stretto tra i palmi delle mani, viene fatta roteare velocemente, prima di prendere il volo come un elicotterino. Oppure un’ammazzazanzare che avendo preso una folata di vento, si è rigirato in parte su se stesso, formando l’accenno di una spirale. Eppure, se voi foste stati uomini o donne di Beopseongpo, villaggio costiero nella provincia di Jeollanam-do durante la media dinastia Joseon (XV-XVI secolo) l’avreste tenuto in alta considerazione, come strumento principale della vostra serenità economica e il ruolo sociale ereditato. L’attrezzo dei pescatori appartenenti al popolo, che non avevano paura di immergersi nei fiumi o salire su una zattera, entrambe prassi che un nobile o un funzionario non avrebbero mai neppure pensato di fare allora. Ma c’è un detto in Corea: “In autunno, anche i ricchi scendono a lavorare nei campi.” Ed è così che attraverso i secoli, l’attrezzo da pesca gyunji è stato sdoganato come prezioso patrimonio culturale, simbolo di una tradizione tipica di questa penisola che sembra ormai strano dirlo, ma un tempo fu saldamente unita. Chiunque abbia studiato i paesi dell’Estremo Oriente, ben conosce questo problema: in mancanza di specifici approfondimenti, la terra al di là dei Picchi del Diamante viene a malapena menzionata, come “Una via di mezzo tra Cina e Giappone” oppure il tramite passivo di arti, mestieri e religioni dal continente verso l’agognato arcipelago del Sol Levante. Niente potrebbe essere più errato. Poiché le genti di origine siberiana da cui discese questa nazione avevano una loro visione del mondo, una diversa scala di valori e un particolare metodo di approcciarsi ai problemi. Attraverso le epoche, questo metodo diede i suoi frutti nei più diversi campi dello scibile e le attività umane. Uno di questi, fu la pesca tradizionale Gyeonji.

Nessuno potrebbe mettere in dubbio che Jung-Hoon Park, il pescatore mostrato ed intervistato dal sempre ineccepibile canale Great Big Story, sia un abile rappresentante di questa categoria operativa. Mentre una volta immerso nel fiume di Hadong. nell’omonima contea dell’estremo meridione, prepara il campo per la pesca secondo i precisi passaggi previsti dalla tradizione. In primo luogo, pianta nel basso fondale il bastone da passeggio soo jang dae, dal quale fuoriesce un lungo filo da pesca. Al quale è stato legato un sacchetto di pietre chiamato salmang, il cui ruolo è quello di agire da punto di ancoraggio, ma non solo. Alcuni pescatori vi attaccano infatti il retino per contenere i pesci o le esche, mentre altri ancora, inseriscono al suo interno una certa quantità di mangime per pesci, che in breve tempo verrà trasportato dalla corrente al livello del fondale. Questa tecnica dell’esca granulare, usata altrove più che altro per gli squali, è considerata molto importante nel Gyeonji coreano, al punto il pescatore ne rilascerà dell’altra direttamente dalla sua mano, mentre si appresta a lasciar scivolare nell’acqua la lenza principale, anch’essa dotata di un qualcosa di finalizzato ad attrarre il pesce, come un verme o una mosca artificiale (sono previste entrambe le alternative). Non c’è lancio in questa disciplina, che prevede invece che l’amo venga allontanato dalla semplice corrente. La strana “canna” del resto, se così vogliamo chiamarla con i suoi circa 30-40 cm di lunghezza, è troppo corta per fungere a tale scopo. Non c’è nient’altro, tuttavia, che non possa fare: la gyunji è infatti maneggevole, straordinariamente resistente, e può svolgere anche la mansione del mulinello. Tutto ciò che Jung-Hoon deve in effetti fare, nel momento in cui la carpa di fiume puntualmente abbocca, è iniziare ad attorcigliare il filo attorno alla caratteristica testa dell’oggetto, affinché lo spazio di manovra del pesce risulti sempre minore. Per poi coglierlo, alla fine, mediante il retino. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ci sono stringenti limiti alla dimensione massima della preda catturata con questo sistema. L’attrezzo viene infatti realizzato in resistente bambù, o nel mondo moderno grafite o altri metalli dall’alto grado di resistenza, al punto di piegarsi durante l’impiego, per poi tornare sempre, immancabilmente, alla sua forma originaria. Mentre durante l’inverno, grazie al suo alto grado di maneggevolezza, diventa l’ideale per pescare i piccoli pesci bingeoh attraverso il ghiaccio, che secondo la tradizione vengono mangiati crudi con il condimento di un impasto rossastro al peperoncino. Una soluzione talmente pratica che verrebbe in effetti da chiedersi come mai, non facciamo anche noi così…