Quando l’orgoglioso stratega e spadaccino Kusonoki Masashige decise nel 1333 di schierarsi al fianco dell’Imperatore escluso dal potere temporale Go-Daigo, per l’influenza del potente governo shogunale, egli sapeva che accettando il ruolo di governatore di due province faceva il proprio ingresso all’interno di un campo condannato alla sconfitta, di fronte alle potenti truppe del clan Ashikaga. Egli lo fece sulla base di un profondo senso del dovere e la sincera convinzione che difendere ed assecondare il Figlio del Cielo significasse rimanere dalla parte giusta della Storia, in un mondo che aveva ormai dimenticato gli antichi ideali. Così che tre anni dopo, circondato a Minatogawa dai nemici assieme agli ultimi 50 dei suoi cavalieri tra cui il fratello Masasue, dopo una serie di ordini tatticamente errati ricevuti dal suo signore, i due Kusonoki sono riportati aver stretto in pugno le spade e sollevato il grido finale: “Shichisei hokoku! – 七生報國” Ovvero letteralmente: “Vorrei avere sette vite da donare (all’Imperatore)!” Sconfitto, ucciso e molto probabilmente decapitato, come si faceva al tempo per poter attribuire i meriti alla conclusione dei conflitti, questa figura venne tuttavia elevata successivamente al rango ideale di perfetto samurai, disposto ad accettare la sconfitta pur di rispettare i presupposti del suo giuramento. E non è certo un caso se un particolare tipo di stendardo dorato dalla forma circolare, chiamato kikusui (菊水 – crisantemo) sarebbe stato associato a partire da quel momento alla figura di questo importante personaggio storico, ispiratore d’innumerevoli romanzi ed altre opere d’ingegno dell’intrattenimento letterario contemporaneo. Un’insegna portata montata con fierezza, tra le altre cose, su appena una manciata delle navi della Flotta Imperiale all’apice del secondo conflitto mondiale, quando riuniti sotto il vessillo del divino discendente della Dea del Sole, gli eredi filosofici di tali eventi cavalcarono di nuovo incontro a forze numericamente preponderanti. Una consapevolezza pienamente chiara agli uomini del consiglio di Stato Maggiore che dovettero pianificare l’attacco di Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941, e successivamente quello che potremmo definire il tentativo d’arginare l’avanzata inesorabile di un vespaio di furia e acciaio proveniente dagli Stati Uniti, come palesato dalle scelte ingegneristiche compiute per la nuova classe di navi da battaglia varata a seguito del varo appena una settimana dopo quel selvaggio bombardamento. La cui prima esponente e più famosa tra le due che furono effettivamente realizzate, la Yamato delle Industrie Navali di Kure nei pressi di Hiroshima, era più grande, meglio corazzata, più pesantemente armata di qualsiasi altra corazzata costruita fino a quel particolare frangente e a dire il vero, qualsiasi altro a venire. Con le sue oltre 71.000 tonnellate a pieno carico, tali da richiedere notevoli modifiche e l’ampliamento del bacino di carenaggio dove era stata costruita in gran segreto nel corso degli ultimi tre anni, al concretizzarsi delle politiche ultra-nazionaliste ed isolazioniste di un paese fermamente intenzionato a controllare l’intera zona geografica dell’Asia Orientale. Così potente, e così dannatamente veloce (fino a 27 nodi o 50 Km/h) al costo di 70 tonnellate di carburante l’ora, che avrebbe potuto facilmente raggiungere una posizione tale da colpire ed affondare una possente classe Iowa della marina statunitense, anche con un singolo colpo della sua batteria principale, composta da nove cannoni su tre torrette del calibro di 46 centimetri, semplicemente i più grandi mai montati sopra il ponte di una nave. Per cui comunque fosse andata a finire l’avventura nel Pacifico dei giapponesi, una cosa era certa: non esisteva ancora sulla Terra una singola nave capace di sconfiggerla in un onorevole duello ad “armi pari”. Oh, quante vittime fece la hubris, ovvero il tragico orgoglio dei feroci guerrieri…

storia

La sacra coppa che fu perduta e ritrovata, diventando l’emblema museale d’Irlanda

“Sbrigati, il bastione del forte non terrà ancora per molto!” Il giovane Coll, con il lungo coltello stretto nella mano sinistra, in assenza del fodero lasciato in casa nella fretta di raggiungere il rath, guardava ansiosamente verso la porta dell’oratorio quadrangolare in legno lavorato, mentre il fratello Sean, secondo aiutante del sacerdote del villaggio, apriva l’armadio con i paramenti, tirandone fuori il calyx ministerialis, singolo oggetto più sacro dell’intero insediamento. Costoro erano i due più giovani membri della milizia e figli di famiglia nobile, inviati a svolgere il doloroso compito proprio perché ritenuti, a torto o ragione, i meno utili nel breve assedio che stava per cominciare contro i razziatori provenienti dal golfo di Corryvreckan, forse gli stessi che avevano attaccato il celebre monastero di Lindisfarne. Uomini spietati, vestiti di metallo e con alti elmi conici, che secondo le storie dei viaggiatori molti avevano iniziato a chiamare i “vichinghi”. Uscendo in tutta fretta dal basso e finemente ornato edificio, Coll fece segno di fermarsi, mentre osservava di sfuggita per un’ultima volta il meraviglioso oggetto, donato con gran sfarzo al capoclan di Ardagh dal suo Re legittimo, a seguito dell’aiuto ricevuto nell’ultima campagna militare con il tuatha (piccolo dominio) confinante. La coppa usata per dire messa, e principalmente costruita in argento, oro, bronzo e vari smalti colorati, conteneva una quantità di altri metalli che nemmeno in due, sarebbero stati in grado d’identificare al di là di ogni ragionevole dubbio. Ed in quel giorno fatidico, nel sesto mese del 723° anno dalla morte e resurrezione di Nostro Signore, essa sarebbe stata sepolta, per salvarla dal pericolo più grande: quello di cadere in mano a predatori spietati ed infedeli, per finire tra i tesori di una stretta e lunga nave di ritorno nell’oscuro settentrione innevato. Così Sean, guardandolo dritto negli occhi, fece un cenno inequivocabile, verso la fossa già preparata coi principali oggetti di valore dell’insediamento. Proprio lì sotto la vecchia quercia, dove un altro calice di bronzo si trovava in attesa, assieme a vari gioielli tra cui le grandi spille circolari dei due esattori delle tasse, inviati qui dal sindaco prima di prendere anche loro le armi. Con la massima deferenza, i fratelli posarono la reliquia tentando d’ignorare i suoi della terribile e disperata battaglia. La vanga, d’altra parte, era ancora lì accanto. Quindi una volta completata l’opera Coll, impugnando saldamente il coltello, alzò lo sguardo oltre le mura circolari del rath: già la punta di un’ascia ed una spada sporgevano oltre il bordo della palizzata. Suo fratello aveva in mano un piccolo arco da caccia, materializzatosi chissà da dove. Era l’ora di tentare il tutto per tutto, dimostrando la propria forza d’animo e convinzioni contro i barbari alle porte della civiltà. A Dio piacendo, nella speranza di essere presi come schiavi e forse, un giorno, ritornare a conoscere la libertà. E forse tornare fino a qui, uomini diversi. E ancor più saldi nella propria fede nei confronti della Provvidenza.

Lieta e pacifica, l’Isola Verde probabilmente non lo era più stata, fin dal posizionamento dei primi vessilli sulle alte colline, strumenti validi all’aggregazione di gruppi sociali in grado di riconoscersi in un antenato comune, con la ferma intenzione di combattersi per delineare i limiti dei propri territori. Ma il tipo di crudeltà e conflitti che questi abitanti poterono sperimentare per la prima volta attorno al sesto e settimo secolo, assieme al resto delle isole britanniche, furono di un tipo e una portata totalmente diverse. Tale da giustificare, in più di un caso, il tentativo di seppellire i propri averi più importanti, nella speranza di un domani migliore. Un giorno che talvolta non aveva proprio alcun modo, né ragione di venire a manifestarsi…

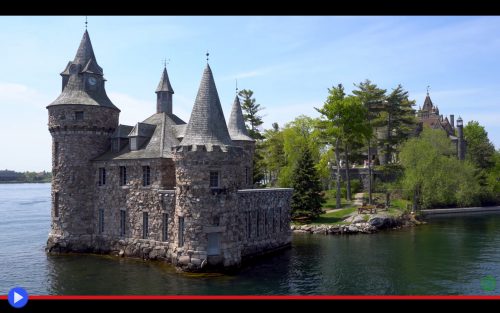

La più grande e la più piccola dimora nella galassia d’isole tra Stati Uniti e l’Ontario

Con il drenaggio del Mare di Champlain, una vasta massa d’acqua salmastra situata nell’odierna zona centrale del Canada, un lungo e profondo fiume venne scavato dalla forza dell’erosione per 3.058 chilometri, fino all’intero stato americano del Michigan e quello di New York. Circa 12.000 anni dopo, a seguito della guerra dei sette anni combattuta tra francesi ed inglesi (1756-1763) venne ritenuto equo disegnare un’importante linea di demarcazione in corrispondenza di questo corso d’acqua, nel frattempo ri-battezzato con il nome di St. Lawrence (rispetto alla pletora di complicate sillabe impiegate dalle diverse tribù dei nativi). Il che avrebbe portato, in un caso estremamente raro nella storia delle cartine geografiche, alla suddivisione più o meno equa di un’intero arcipelago d’isole. Quelle che emergevano, a intervalli ineguali, lungo il flusso delle acque defluite dalla regione dei Grandi Laghi, tramite il collegamento diretto ai margini dell’Ontario. Talmente tante, e così diversificate per ampiezza, usabilità e condizioni, da aver portato al nome di Thousand Isles (Mille Isole) assieme alla necessità di un codice ben preciso. Secondo cui determinate caratteristiche dovrebbero condizionare l’elevazione di una terra emersa a qualcosa di più di un semplice “scoglio” o “pietra”: la capacità di restare al di sopra del livello delle acque per l’intero anno ed una solidità sufficiente a supportare un minimo di due alberi. Obiettivi largamente superati dalla più grande di tutte, l’isola di Wellesley, con un resort metodista, l’hotel omonimo, tre campi da golf, un porticciolo, due parchi ed una celebre gelateria. Benché nel quadro generale offerto dal panorama locale, non sia sempre o necessariamente tale promontorio a rimanere maggiormente impresso, una prerogativa maggiormente attribuibile ad uno qualsiasi dei numerosi castelli, magioni e ad avite dimore costruite sopra spazi simili lungo l’estendersi del grande flusso fluviale. Già, perché caratteristica di questo luogo necessariamente in bilico tra due nazioni, fu all’inizio del secolo scorso quella di aver costituito un rifugio per i ricchi industriali ed uomini d’affari delle metropoli limitrofe, che qui costruirono facendo sfogo della loro spropositata ricchezza. Personaggi come George Boldt, all’epoca general manager della catena d’accoglienza Waltdorf Astoria, che dopo aver trascorso sette estati memorabili nella casa di famiglia sull’isola di Hart, pensò d’investire cifre copiose nel suo significativo ampliamento, fino alla creazione di un qualcosa di assolutamente spettacolare. 15 milioni di dollari, per essere più precisi, trasformati nei 6 piani del castello destinato a ricevere in eredità il suo nome, benché fosse stato concepito originariamente come un pegno dell’amore del suo committente per la moglie, Louise Kehrer Boldt. Che morì improvvisamente e inaspettatamente quattro anni dopo l’inizio dei lavori, nel 1904, portando il devoto consorte ad abbandonare il luogo della loro serena convivenza futura, già finemente ornato con numerose sculture di cuori ed altre romantiche decorazioni. Lasciandolo in balia per 73 anni d’intemperie, vandali ed incurie, finché nel 1977 l’autorità locale del Thousand Isles Bridge non l’acquistò dai suoi eredi per la cifra simbolica di un dollaro, iniziando le laboriose opere di restauro. Che ne avrebbero fatto, inevitabilmente, una delle principali attrazioni turistiche della regione, oltre ad un sito preferito da innumerevoli coppie per le foto dei loro matrimoni…

Escursione cromatica sull’isola che mangia l’ocra del suo terreno

Dislocata orizzontalmente nello spazio in cui il golfo Persico si trasforma in quello dell’Oman, la grande isola a forma di freccia o delfino di Qeshm compare in alcune riprese dallo spazio della Nasa e dell’ESA, dedicate alla sfumature atipiche dell’entroterra e del vasto mare che la circonda. Eppure le guide turistiche spendono appena una manciata di paragrafi in merito a questa propaggine meridionale dell’Iran, riservando un’attenzione relativamente trascurabile alla sua storia, le attrazioni turistiche ed i tratti di distinzione del paesaggio. Questo perché nella stessa zona geografica, situata lievemente a nord-est e soli 8 Km dalla terraferma, emerge dalle acque un’altra terra di dimensioni assai più ridotte, ma tanto insolita e meravigliosa da essere più volte stata definita come la perla di questo spazio tra i mari, o ancor più accuratamente “gemma” per via del suo latente ed occasionalmente osservabile splendore. Garantito dalla presenza di una quantità di affioramenti di rocce vulcanoclastiche, evaporitiche e metamorfiche mescolate tra loro grazie all’attività tettonica del sale. Di una notevole cupola o diapiro, la cui parte emersa di 42 Km quadrati è gradualmente emersa nel trascorrere di molti millenni, prima di essere spianata dalla forza erosiva degli elementi. Ma non tutta allo stesso tempo e nello stesso modo, tanto da guadagnare un’aspetto tormentato che taluni definiscono marziano, altri semplicemente del tutto fuori dall’ordinario. Luogo naturalmente privo di vegetazione ed acqua potabile, tanto che quest’ultima vi viene trasportata artificialmente tramite un lungo acquedotto dalla costa iraniana, l’isola di Hormuz presenta l’unica “zona verde” di una foresta piantata artificialmente di mangrovie (Avicennia marina) in un qualche momento pregresso della sua storia contemporanea. Eppur da lungo tempo, essa rappresentò una provincia significativa dell’antico impero omonimo di Ormus, rimasto indipendente fino all’epoca medievale per la stessa ragione della già citata sorella maggiore altrettanto visibile dalle banchine dell’antistante città di Bandar Abbas: la collocazione strategica valida a farne un centro d’interscambio commerciale di alto livello, senza costringere le navi ad attraccare su una costa dalle condizioni politiche maggiormente imprevedibili ed incerte. Finalità d’altronde coadiuvata, nel presente caso, dalla popolazione necessariamente ridotta di un luogo tanto privo di risorse gastronomiche e fonti utilizzabili di ristoro. Fatta eccezione, in modo particolarmente distintivo, per la stessa terra su cui vengono poggiati gli stivali, adeguatamente processata e sottoposta a lavorazione, in modo da creare un condimento noto come soorakh o golak da mangiare spesso assieme al pane locale di nome tomshi, che significa “una manciata” (di qualcosa). Essenzialmente un ossido di ferro color ocra a base di ematite connotata dalla halogenesi, ragionevolmente atossico e dotato di un sapore a quanto pare memorabile e privo di termini di paragone. A patto di riuscire a superare le incertezze che derivano dall’utilizzare la vil terra a fini gastronomici, un obiettivo forse più facile da raggiungere in questo luogo rispetto a molti altri del nostro pianeta…