L’effettiva triangolazione possibile del volo prevede che, nel preciso momento in cui si desideri sollevarsi da terra, il profilo del velivolo selezionato si presenti aerodinamico, elegante, per certi versi addirittura svelto. Tutto ciò in un’ottica orientata all’elaborazione di un sistema che risulti, al tempo stesso, istintivo e potenzialmente”sicuro”. Per un prezzo che difficilmente scende sotto i 100.000 o più. E poi ci sono gli elicotteri. Meccanismi che potremmo definire diabolici nella loro instabilità inerente, ovvero la difficoltà nel compiere manovre elementari e il rischio a cui va incontro, chiunque osi mettersi alla barra di comando, senza un’adeguata carriera di studio alle spalle. “Cercasi totale novellino, con esperienza” è il testo tristemente tipico di un certo tipo di annuncio di lavoro, molto diffuso in quest’epoca dei sogni di carriera infranti. Ma volare non è sempre, o necessariamente, un compito gravoso di per se. Bensì un hobby. Un divertimento. L’occasione spesse volte ripetuta di una vita. Perché mai, dunque, ancora non esistono approcci facili e che siano effettivamente alla portata di chicchessia? La risposta è che una soluzione esiste, senza alcuna ombra di dubbio, ed ha trovato vasta diffusione negli ultimi anni, soprattutto grazie all’opera di aspiranti registi e creatori d’intrattenimento. Ciò a cui mi riferisco, va da se, è il drone. Un oggetto telecomandato nel cui campo nessuno ha mai pensato di evocare il termine “aeromodellismo”, per il semplice fatto che nessuno ha mai pensato di sovradimensionare la tecnologia, al fine di trovargli un metodo d’applicazione sulla scala di utilizzo umana. Fino… Ad ora?

Mi alzo una mattina in California, felice essermi trovato assunto in un’azienda dell’odierna cornucopia del commercio digitale. Ma ahimé, vivo anche un dramma personale che ha cadenza pressoché quotidiana: come compiere il tragitto tra la casa e l’ufficio? Poiché l’area che si trova tra il sobborgo San Jose e la vasta metropoli di San Francisco, come è noto, vanta prezzi immobiliari che da decadi sfiorano l’eccelso ovvero l’ossessivo. E le arterie stradali usate per collegare i tre punti, per quanto vaste e ben tenute, nelle ore di punta si trasformano in dei veri fiumi di metallo, che risplendono insistentemente sotto l’astro solare. Perciò trenta, quaranta chilometri di trasferta giornaliera a passo di muflone, non costituiscono esattamente il modo migliore d’iniziare la giornata. E spostarsi col trasporto pubblico, nei moderni Stai Uniti, è una prospettiva quanto meno desolante. Alternative… Dunque, beh! Qualcosa c’è. O per meglio dire sarà presto disponibile, grazie all’opera di una realtà aziendale che opera, neanche a dirlo, proprio in questo centro di privilegiati alla ricerca di fortune ancor più vaste. Il suo nome è mosca nera (blackfly) il che pare un curioso binomio, quando si considera che tutte le mosche sono nere, fatto salvo per quelle che specificano l’innato candore, spesso dei vettori metaforici di un’individuo, o un concetto fuori dal comune. Un appellativo che sembra gridare al modo “Siamo del tutto normali” dunque, tuttavia attribuito ad un qualcosa che minaccia di scuotere le stesse fondamenta del concetto di trasporto personale. Quanto una simile minaccia sia fondata, in effetti, soltanto il tempo potrà dircelo, però è indubbio che il concetto in se presenti dei validi spunti d’analisi, configurati su un’antico sogno dell’epoca industriale: l’automobile volante. A proporla, questa volta, ci pensa Opener Aero, nella persona di Marcus Leng, canuto e fascinoso imprenditore che sembra aver deciso di lasciare il segno, a patto di fallire nel suo clamoroso tentativo di riuscirci. Ma chi dovesse pensare che questa sia soltanto l’ennesima start-up fondata su aria fritta, rendering tridimensionali e le aspettative sopra le righe della gente, potrebbe immediatamente cambiare idea, una volta saputo chi ha fornito in questi anni la pecunia necessaria a giungere fino alla fase di prototipo: niente meno che Larry Page, co-fondatore di Google assieme all’amico di vecchia data e collega Sergey Brin. E va da se che non si arriva facilmente a un capitale personale stimato di 53 miliardi di dollari, ponendosi a supporto di idee sciocche o prive una loro effettiva utilità. O in altri termini, potremmo dire che una volta che qualcuno si guadagna il supporto dei moderni imperatori finanziari, difficilmente il suo pensiero mancherà di creare anelli nell’incorporeo lago della tecnologia applicata, cambiando sostanzialmente le regole di ciò che sia lecito aspettarsi, o ragionevole pensare di acquistare.

Così all’ora della giornaliera trasferta, finisco di lavarmi i denti dopo aver fatto colazione; esco nel vialetto tipico della villetta a schiera americana. E con breve pressione del telecomando, apro il portellone del garage. Al suo interno, c’è una sorta di motoscafo oblungo, con strutture sporgenti a doppia T davanti, e dietro. Con un lieve sorriso di circostanza, salgo a bordo. Con un ronzio insistente, mi sollevo da terra, procedo lungo l’asse diagonale e in breve tempo sono in rotta, verso il tetto dell’ufficio o centro commerciale presso cui, trionfalmente, lavoro.

futuro

Acrobati robotici dalla fucina di Mickey Mouse

Ve li ricordate i pacifici, plausibili cartoni animati di una volta? Pippo, Topolino e Paperino che affrontavano problemi di una vita, per così dire, normale. Daffy il papero alle prese col problema dei cacciatori stagionali. Tom & Jerry con i loro piani articolati per sconfiggere il rivale, oppure dare adito a pulsioni facilmente comprensibili: fame, amore, desiderio di dormire. Persino Wily E. Coyote, coi suoi diabolici marchingegni, guidato da leggi della fisica a noi note, e un senso della logica perverso ma giustificato. C’erano un tempo aziende, con il compito di disegnare tali forme d’intrattenimento, le cui gesta erano guidate da un gusto ragionevole, condivisibile o persino sensato. Quindi col trascorrere degli anni, qualche cosa è cambiato: forse è stato il metodo importato dal Giappone, quel modo di divertirsi e far divertire con personaggi che s’ispirano alla gestualità e i combattimenti del teatro popolare kabuki. Oppure l’imporsi del media digitale interattivo, in cui l’idraulico italoamericano che salta sulle tartarughe non è altro che la gateway drug verso un mondo di assassini, membri delle forse speciali, porcospini iper-veloci e sopravvissuti dell’apocalisse zombie con mazza chiodata. Fatto sta che addirittura Disney, il marchio del divertimento tradizionale per eccellenza, nelle ultime due decadi si è ritrovata a diversificare l’offerta, con gli acquisti multimiliardari di Pixar (2006) Marvel (2009) e Lucasfilm (2012). Surprise, people! La ditta dei tranquilli animali parlanti e gli adattamenti animati delle fiabe, trasformata in narratrice di guerre cosmiche o conflitti universali, confronti insanguinati per dimostrare con drammatica enfasi chi siano i buoni, e chi i cattivi tra un ipertrofico cast di personaggi in qualche maniera “più” che umani. Situazione in grado di condurre, trasversalmente, a nuove sfide nell’ambito del mondo materiale. Già perché, sebbene molti tendano a dimenticarlo, nel DNA stesso della Disney c’è un qualcosa di distinto e atipico, l’elemento stesso che non può essere trovato in [quasi] nessuno dei suoi concorrenti per il tempo libero delle persone, fatta eccezione per gli Universal Studios e in misura minore, ciò che resta dell’antica Cinecittà romana: la costruzione di un luogo dei sogni, presso cui incontrare ciò che un tempo era soltanto fatto delle nebbie evanescenti della fantasia. Il che faceva capo, nella tentacolare multinazionale dell’uomo-topo con sede a Glendale, in primo luogo in un gruppo di uomini e donne selezionati personalmente dallo stesso fondatore Walt, che erano al tempo stesso ferrovieri, architetti, artisti e progettisti d’attrazioni meccanizzate. Ovvero in altri termini, la WED Enterprises (dal secondo nome del grande capo, Elias) squadra incaricata di assisterlo nella creazione del primo parco a tema Disney World di Orlando, Florida USA.

Passano gli anni, mutano le priorità. Così che portato un simile progetto a compimento, la divisione venne mantenuta attiva, con il compito iniziale di continuare a mantenerlo interessante, potenziando e cambiando quanto veniva offerto al pubblico pagante dei bambini più o meno letterali interessati a sperimentarlo. Finché nel 1986, sull’onda di una riorganizzazione profonda della struttura aziendale, la divisione incorporata dal remoto 1956 non si trova il nome cambiato in Imagineering, rispecchiando il nuovo metodo e sistema mansionario riveduto e corretto. Per la prima volta, eliminato il limitatore metaforico, questo ensemble simile a un think-tank vede applicata in pieno quella teoria del management che oggi viene attribuita principalmente a grandi compagnie del mondo tecnologico, come Google, Apple o Valve: il cosiddetto soffitto blu, ovvero una certa quantità di ore libere, all’interno della giornata lavorativa, in cui gli impiegati più creativi possano perseguire i loro progetti personali e sogni della pipa più vertiginosi, a patto che il risultato resti purissimo appannaggio dell’organizzazione. Prassi che ha portato svariate volte a veri e propri studi accademici, capaci di proporre sentieri evolutivi interessanti nel campo degli effetti speciali, del calcolo informatico e perché no, nel campo avveniristico della robotica applicata. Perché noi tutti davvero fin troppo bene, l’effetto che può fare un pupazzo parlante immerso tra le scenografie di un film a noi noto, nel ricreare l’atmosfera conduttiva ala più totale coinvolgimento di terzi. Eppure, come dicevamo, i personaggi dell’immaginario non sono più quelli di una volta: ma supereroi volanti, guerrieri istruiti nella Forza, soldati, pirati, spadaccini… E c’è sempre stato un limite, a quello che si può mostrare in maniera predeterminata, grazie a un meccanismo che dovrà ripetere le stesse gesta 100, oppure 1.000 volte nel corso di una singola giornata. Fino ad ora. Stuntronics è l’ultima proposta al mondo da parte dei suddetti scienziati pazzi, una risposta alla domanda mai posta formalmente di quanto, e come, esseri artificiali possano svolgere il mestiere difficile e pericoloso dello stuntman, trasferendolo dal mondo cinematografico all’ambiente dei parchi giochi. Tanto per cominciare; perché va da se che quando finalmente sarà stata superata la trappola della uncanny valley (la somiglianza troppo approssimativa alla realtà) ben pochi mestieri resteranno puro e semplice appannaggio dell’umanità biologica in quanto tale…

Il potenziale terzo braccio dei soldati del futuro

Basta dare un’arma in mano ad un soldato, per fargli perdere immediatamente la sua umanità. E non mi sto riferendo, in modo particolare, al naturale senso d’empatia e pietà di tutte le persone verso gli altri esseri viventi, bensì alla caratteristica che più di ogni altra accomuna gli animali di questo pianeta: la simmetria. Poiché la natura stessa delle nostre limitazioni fisiche e sensoriali comporta una modalità d’impiego, per qualunque strumento in grado di far fuoco a distanza, che non può prescindere dalla piena attenzione di colui che intenda colpire il bersaglio. In altri termini non trova posto, fuori dal cinema d’azione, la figura del guerriero contemporaneo che impugna una pistola, o una mitragliatrice per ciascuna mano, poiché in tal caso la sua efficienza in battaglia risulterebbe drasticamente ridotta. Ma caso vuole che neppure l’impiego di un’arma singola, in se stesso, risulti del tutto ideale. Poiché noialtri abbiamo due occhi, e due mani situate in posizione diametralmente opposta, mentre un fucile è uno strumento oblungo che si tiene in modo perpendicolare al corpo. Avete presente la prospettiva usata nei primi videogiochi FPS? Pensate a Doom: con la pistola vista da dietro, perfettamente situata al centro della visuale. Una totale impossibilità allusiva ad a una mano e dito sul grilletto che, in qualche maniera, scaturivano dal petto stesso del protagonista. Eppure all’epoca, difficile negarlo, tale artificio grafico ci appariva “corretto”. Per una sola e semplice ragione: si trattava di una condizione ideale, che ci rendeva quasi fisiologicamente incapaci di sbagliare il bersaglio.

L’oplita spartano, all’epoca dei feroci conflitti tra città stato del Peloponneso, era visto come il soldato perfetto: una lancia, uno scudo, l’elmo e la corazza bronzea in grado di rappresentare il non-plus-ultra delle convenzioni guerriere del mondo antico. Sarebbe stato del tutto impossibile, per lui, deviare dalla normalità, poiché era proprio la natura coerente della sua panoplia rispetto a quella dei compagni, a renderlo una forza inarrestabile dai barbari del Settentrione e gli imperi d’Oriente. Con l’evolversi del concetto stesso di battaglia di fanteria, da due schieramenti che si affrontano a viso aperto in pianura a tattiche di diversione e guerriglia che tentano di avvantaggiarsi grazie alle condizioni del territorio, le priorità sono drasticamente cambiate. Occorre pensare fuori dagli schemi. Immaginate il re Leonida, alle Termopili, che avanza verso Serse per tentare d’infilzarlo con la sua lancia tenuta a due mani. E uno scudo per proteggersi, anche in assenza del compagno che secondo il concetto della falange avrebbe dovuto farsi avanti assieme a lui, se non che il nemico l’aveva già eliminato. A difendersi dai colpi, infatti, questa volta ci pensava lo stesso sovrano. Grazie a un terzo braccio spuntatogli per concessione divina dal fianco.

Magia, tecnologia, che differenza volete che ci sia? Facendo un balzo drastico in avanti, passiamo adesso all’opera maestra di Dan Baechle, ingegnere meccanico di ruolo presso l’Army Research Laboratory (ARL) istituzione militare che mira a fornire ai soldati americani gadget utili all’impiego nei campi di battaglia del mondo contemporaneo. Apparecchi come l’Esoscheletro Mobile per la Stabilizzazione della Mira (MAXFAS) da lui brevettato nel 2013, nient’altro che un’adattamento di una manica fisioterapica per stabilizzare un braccio infortunato, da lui adattata alla mansione di tenere ben stabile una bocca da fuoco. Eppure un tale arnese, in qualche maniera doveva essergli sembrato insufficiente, se proprio oggi possiamo assistere alla scena di un sergente armato che si applica nel celebre percorso d’addestramento degli Aberdeen Proving Grounds (Maryland) con una mano sull’impugnatura di un fucile M4, e un’altra sul calcio, e un’altra a lato della canna, per stabilizzarla. Ma forse “mano” nel terzo caso è un termine non appropriato, visto l’aspetto dell’arto in questione, notevolmente più sottile degli altri due, termina con una sorta di uncino interconnesso direttamente all’apposito aggancio. L’uomo corre, si getta a terra senza intralci, punta l’arma in tutte le direzioni. E se potessimo disporre dei dati relativi ai bersagli che gli è riuscito di colpire, noteremmo subito qualcosa d’importante: un drastico aumento di centri, rispetto alle sue prestazioni antecedenti a quando è entrato a titolo temporaneo tra le sparute schiere dei cyborg transumani, al tempo stesso molto più, molto meno, di un onorevole guerriero spartano.

I vantaggi di viaggiare sull’onda di un cuneo spaziale

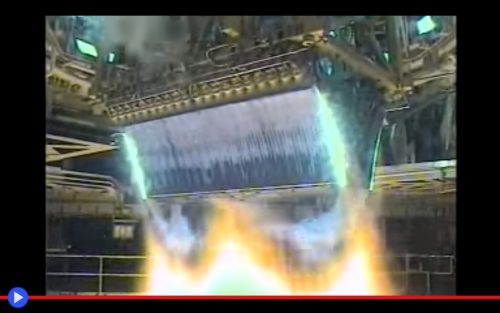

Vi siete mai chiesti quante diverse tecnologie si siano succedute sulla rampa di lancio di Cape Canaveral? Il centro di un programma spaziale nazionale, il più vasto, duraturo e significativo al mondo, che riuscì a portare grazie al programma Apollo una certa quantità di uomini sulla Luna. Molte, moltissime, oppure sotto determinati aspetti, decisamente poche. Sto parlando, nello specifico, del sistema necessario per portare un “carico” (sia esso un satellite, rifornimenti per l’ISS o veri e propri esseri umani) fin oltre la stratosfera terrestre, là dove la caduta libera permanente è uno stato continuativo nel tempo, o persino oltre, sperimentando la completa e assoluta mancanza di gravità. Perché un razzo che punti a superare la cosiddetta velocità di fuga, che sia esso un semplice susseguirsi di stadi, oppure il booster di un sistema Space Shuttle o simili arcane diavolerie, è sempre sostanzialmente la stessa identica cosa: una macchina concepita per espellere ad alta velocità la materia. Ma non semplicemente “dove capita” bensì in una singola direzione, affinché l’effetto di azione-reazione faccia sollevare il ponderoso meccanismo, verso la sua elevata e distante destinazione spaziale. Il che, diciamolo pure, limita notevolmente le alternative. Se da A deriva B, ne deriva che C…. Osservate tutti i migliori razzi delle ultime spedizioni umane nello spazio. Noterete alcuni elementi di massima perfettamente in linea tra loro: una forma lunga ed affusolata; la capacità di suddividersi in stadi, allo scopo di diminuire la propria massa man mano che il carburante si sta esaurendo; un posteriore composto da un ordinata pluralità di campane, rivolte rigorosamente verso il terreno. Sono queste gli ugelli, ovvero i canali di scarico del suddetto maelström, la tempesta perfetta di fuoco, fiamme, zuppa di atomi combusti sparata affinché il razzo in questione, in tutta la sua magnificenza, possa raggiungere l’Empireo distante dei suoi insigni predecessori. O almeno, PARTE di lui possa riuscire a farlo. La punta. Perché già, persino il Falcon Heavy di SpaceX, il più avveniristico e moderno sistema per portare fin lassù…. Satelliti? Navi spaziali marziane? Inutili automobili elettriche? (Ebbene, anche questo è il mondo in cui viviamo) che ha fatto della riusabilità un punto fermo del suo sistema d’impiego, non può che abbandonare i due propulsori laterali a metà del viaggio, e un’intero stadio del suo corpo centrale, destinato all’autodistruzione, poco prima di procedere con la fase culmine della sua missione. Ecco, dunque, la verità: nel mondo delle esplorazioni o sperimentazioni spaziali non è semplicemente mai esistito, nonostante l’impegno e il sincero interesse da parte di numerosi programmi di ricerca, un razzo del tipo SSTO (Single Stage To Orbit) ovvero privo di punti di distacco, tra i suoi singoli componenti destinati al rientro più o meno catastrofico nell’atmosfera.

Le ragioni sono diverse, a partire dalla già citata riduzione di massa (meno peso=meno potenza necessaria) fino alla letterale necessità, a diverse altitudini di sostituire le succitate “campane” da cui viene sviluppata l’espansione esplosiva del carburante. Certo, basta effettivamente pensarci: ogni motore, parlando in modo particolare di qualsiasi jet che si basi sul principio della reazione newtoniana, ha un’altitudine a cui risulta essere maggiormente efficiente. Ovvero lo strato presso il quale, in effetti, l’ampiezza della struttura usata per espellere il getto corrisponde in maniera proficua alla pressione dell’aria, evitando che l’energia vada sprecata in un’inutile espansione omni-direzionale. Ma un razzo che intenda raggiungere l’orbita per sua imprescindibile caratteristica, dovrà sperimentare tutto, dall’aria relativamente densa del suo decollo fino a quella ultra-rarefatta dell’ultimo segmento di viaggio. Come potremmo mai, detto questo, disporre di una singola campana in grado di direzionare il getto dall’alfa all’omega dell’impresa… A meno che si tratti, nei fatti, di una struttura di tipo “virtuale”. Ascoltatemi: non sono impazzito. Sto piuttosto parlando di un qualcosa che potreste non conoscere, a causa dell’ingiusto abbandono da parte dei principali players delle aspirazioni cosmiche umane: il leggendario motore aerospike. Un sistema talmente avanzato, che venne sottoposto a test d’impiego negli anni ’60, poco prima di essere abbandonato in quanto giudicato tecnicamente irrealizzabile, o comunque troppo costoso da da portare ad effettiva realizzazione. Per poi effettuare un breve tentativo successivo, per quello che avrebbe dovuto diventare il successore, mai realizzato, dello Space Shuttle americano. Ma poiché viviamo in un’epoca di cambiamenti, ecco quello che sta per succedere: qualcuno ha raccolto la torcia, iniziando a correre verso quella remota destinazione. Molto presto, di una simile tecnologia sentiremo parlare ancora, e ancora…