Luoghi ameni in terre graziate dallo splendido astro illuminante della natura: prati verdi, mare limpido, uno spazio dove coltivare le proprie aspirazioni e vivere lontano da pendenti situazioni o tirannie dello stato. Molti navigarono al di là di quell’estesa barriera, definita geograficamente Oceano Atlantico, con l’aspettativa destinata ad essere implicitamente soddisfatta, di trovare un nuovo inizio, lasciandosi alle spalle dolorose implicazioni e aspettative societarie persistenti. Tra di loro Daniel Holland, un discendente dei primi abitanti dell’estrema frontiera di Jamestown, che attorno all’anno 1600 acquistò dallo sceriffo dell’ancora esistente contea del Dorchester, nello stato del Maryland, un terreno edificabile dalle notevoli caratteristiche paesaggistiche. Tra tutte quelle, decisamente significativa, di trovarsi nel bezzo di una baia riparata e fertile, quella generata dall’estuario più grande degli Stati Unit al termine del fiume Susquehanna. Non fu certo l’unico, del resto, né il più famoso a trasferirsi tra le acque di Chesapeake, ma nel giro degli anni, e secoli a venire, sarebbe stato tra i fondatori di un insediamento in questi luoghi ad acquisire il maggior seguito di abitanti. Presso l’isola immediatamente battezzata col suo nome, di un estensione originariamente pari a 0,65 Km quadrati, dove iniziò ben presto a formarsi una piccola comunità di pescatori, coltivatori e watermen, ovvero le figure professionali di traghettatori che ruotavano attorno al trasporto di merci, passeggeri e schiavi tra i diversi insediamenti della regione. Quegli stessi schiavi provenienti dall’Africa che in anni successivi, grazie alle competenze pratiche importate dalla loro vita precedente, avrebbero riconquistato la libertà contribuendo a fare di questi arcipelaghi una terra capace di mantenersi con le proprie limitate risorse. Fino al boom demografico esploso approssimativamente attorno al 1910, quando la popolazione complessiva di Holland Island aveva raggiunto i 360 residenti, guadagnandosi anche una chiesa, negozi, una clinica medica, un centro municipale ed una scuola con due insegnanti. Disponendo anche di una sua propria squadra di baseball, che era solita spostarsi via mare per giocare in trasferta nelle isole vicine. Una vera e propria piccola flotta d’imbarcazioni da pesca tradizionali della baia, tra cui schooners, bugeyes e skipjack, trovavano l’approdo sui suoi moli, traendo un valido profitto dalle acque pescose e la raccolta delle ostriche dai fondali. La vita era pacifica e benevola, in altri termini, non fosse stato per un piccolo dettaglio: la maniera in cui le spiagge diventavano sempre più piccole e la riva inumidita dalla risacca, progressivamente più vicina. Entro il 1910, almeno un terzo dell’isola aveva inesorabilmente finito per inabissarsi con ragioni tutt’altro che palesi, permettendo ai flutti di raggiungere le mura esterne delle case più vicine alla riva. Tanto che in alcune memorie della gente del posto, è riportato l’imprescindibile punto di non ritorno di un’abitante: “Quando mi accorsi di poter gettare l’acqua dei piatti che avevo lavato fuori dalla finestra e direttamente nell’oceano, capii che era giunto il momento di trasferirci.” Fu l’inizio di un vero e proprio esodo annunciato, con tutto il tempo di smontare, asse per asse, le abitazioni in gran parte prefabbricate che gli abitanti avevano precedentemente ordinato sui cataloghi della Sears. Possenti chiatte, provenienti fin dalla vicina città di Baltimora, ne portarono via due alla volta, finché sull’isola rimasero soltanto i possedimenti architettonici di chi non aveva le risorse finanziarie, o la pazienza di trarle in salvo. Dopo un breve interregno di parziale abbandono, quindi, iniziò il degrado…

futuro

Visioni della macchina che aspirerà le vaste risorse minerarie dei fondali marini

Mentre il mondo si prepara per l’obbligatoria transizione verso forme d’energia maggiormente pulite, c’è una problematica domanda insiste sulle delicate operazioni tecnologiche di aggiornamento di risorse ed infrastrutture: da dove, esattamente potremo procurarci i materiali necessari? Tutto quel nickel, rame e cobalto, che l’umanità ha dovuto utilizzare fino ad ora per la produzione di motori elettrici e batterie. Ma su scale relativamente più gestibili di quelle che stanno iniziando a profilarsi all’orizzonte. Non che questa Terra, allo stato attuale dei fatti, sia ancora arida e del tutto priva di risorse. Sebbene urti l’immaginazione, e decisamente non poco, l’ipotesi futura di colossali miniere a cielo aperto, che deturpano il paesaggio e inquinano ancor più degli autoveicoli che stavano iniziando a scomparire dalle strade. Si dice che le profondità oceaniche ci siano meno conosciute delle remote distanze cosmiche attraverso lo spazio esterno. E come tutte le frontiere, nascondono risorse significative pronte da essere semplicemente prese allungando una (lunga) mano. Perciò, nessuno potrà dubitare che ivi alberghi una possibile risoluzione del problema. A conto di poter fare affidamento su importanti progressi procedurali e tecnologici, per semplificare quello che altrimenti rischierebbe di diventare uno dei processi più difficoltosi, ed improduttivi, dell’odierna economia di scala.

Quando si affermava anticamente che le strade erano letteralmente lastricate d’oro e argento nel cosiddetto Nuovo Mondo, si trattava largamente di una metafora. Eppure non sarebbe poi così lontano dalla letterale verità dei fatti dire lo stesso delle remotissime profondità marine, oltre i cinque, seimila metri dalla luce del Sole, ove nel corso di millenni ha avuto modo di svilupparsi un fenomeno dall’andamento alquanto singolare. Col che intendo l’ancestrale accumulo, per effetto dei venti e rigurgiti geologici a partire dai camini termali, di un’infinità di particelle di metalli pesanti, soprattutto manganese, successivamente in grado di costituire al giro dei millenni delle tipiche concrezioni botroidali. Ovvero in altri termini, oggetti bitorzoluti della dimensione approssimativa tra quella di un uovo e una patata, letteralmente disseminati come si trattasse di affascinanti oggetti del desiderio. Carichi di opulenza e straordinarie opportunità. Da qui i tentativi già effettuati, i primi dei quali risalgono all’inizio degli anni ’70 ad opera di varie compagnie multinazionali, di sollevare in qualche modo tali oggetti soprattutto nella prossimità delle coste, in maniera analoga a quanto fatto in alcune località produttrici dei diamanti marini africani. Senza tuttavia riuscire mai a trovare un approccio sistematico realmente efficiente, causa le notevoli capacità logistiche incipienti in simili circostanze di procura. Almeno fino a questi ultimi anni. Come apprezzabile dal video qui prodotto nel 2019 dal MIT di Boston, in cui il Prof. Thomas Peacock ci descrive con un l’ausilio di una grafica 3D gli ultimi progressi, e quella che potrebbe costituire una vera e propria avanguardia, di una delle industrie nascenti che potrebbero caratterizzare i restanti tre quarti del XXI secolo: l’attività mineraria in acque profonde o deep-sea mining, come preferiscono chiamarlo i nostri amici e colleghi d’Oltremare…

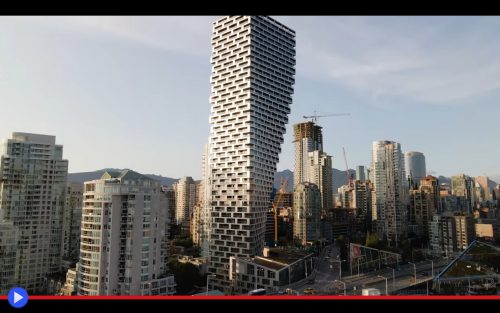

La singolare ragione per far avvolgere un grattacielo su se stesso a Vancouver

Tra gli esperimenti più importanti condotti da Isaac Newton per formalizzare l’innovazione scientifica dell’analisi matematica, viene spesso citato l’argomento del secchio pieno d’acqua, appeso ad una corda e “caricato” ruotandolo per varie volte in senso antiorario. In modo tale che, al rilascio dello stesso, essa tenda naturalmente a ritornare nella situazione originale, ruotando vorticosamente per qualche tempo nella direzione opposta. Ma non venendo immediatamente seguìto, in tale movimento, dal fluido che lo riempie, il quale adattandosi in maniera inerziale dapprima resta immobile, poi accelera in maniera indipendente fino alla velocità del suo contenitore. Ed infine continua a vorticare, per qualche tempo, anche dopo che quest’ultimo si è fermato. Dal che risulta che “Non è possibile misurare il movimento di un corpo in base a ciò che lo circonda.” Ma piuttosto: “Occorre utilizzare un piano di riferimento assoluto.” Quattro secoli dopo l’artista Rodney Graham, essendo stato chiamato dalla società privata di sviluppo immobiliare Westbank per abbellire e in qualche modo migliorare l’estetica di un importante spazio vuoto della città di Vancouver, avrebbe scelto di richiamarsi al famoso momento nella carriera di uno dei più grandi osservatori del mondo mai vissuti mediante la costruzione di un’insolita opera d’arte: l’imponente lampadario rotante da oltre quattro tonnellate di vetro ed acciaio, appeso sotto le architravi del Granville Street Bridge. Contributo di arte pubblica necessariamente incorporato nell’appalto dato alla compagnia per la costruzione di un suo nuovo, eccezionale edificio. L’ultima creazione dell’architetto danese Bjarke Ingels, che sembra sfidare intenzionalmente la forza di gravità ma effettivamente nasce dal bisogno, molto chiaro ed apprezzabile, di creare spazio sufficiente dove molti avrebbero pensato di poter creare, al massimo, un semplice parco o basse case triangolari. Qualcosa che riesce a presentarsi, in un particolare angolazione dell’iconico skyline della città, come un oggetto asimmetrico ed almeno in apparenza impossibile, per la letterale assenza di una parte della sua struttura inferiore tale da renderlo necessariamente instabile e pronto a cadere. Finché girandogli attorno, non si riesce a comprendere l’effettiva natura del suo segreto: la maniera in cui si configura come la forma geometrica di un prisma che diventa parallelepipedo, guadagnando nel contempo circa la metà dei suoi quasi 4.000 metri quadri di superficie abitabile per ciascun piano. Riuscendo a presentarsi, nelle parole del suo stesso creatore, come un “genio che esce dalla lampada” capace di risolvere, a suo modo, un importante problema logistico cittadino.

Sarà evidente a questo punto come la Vancouver House dell’altezza di 155 metri, completata nel 2020 e vincitrice entro l’anno di svariati premi come “miglior grattacielo”, rappresenti un’interpretazione più moderna dello storico Flatiron Building di New York, il palazzo triangolare situato tra la 23°, la Fifth Avenue e Broadway grazie alla sua forma simile a quella di un cuneo (o ferro da stiro). Laddove l’esigenza nasce in questo caso dal desiderio di massimizzare il valore di un lotto strategicamente collocato in centro, ma poco convenientemente situato nel bezzo del “tridente” costituito dalla carreggiata principale e le due rampe del fondamentale viadotto da cui oggi pende quello stesso lampadario. Arteria che collega attraversando l’omonima “isola” di Granville (in realtà collegata alla terraferma) il distretto finanziario a quello per lo più residenziale e commerciale del Westside. Non senza passare e rendere omaggio, a partire dalla nostra epoca, alla più notevole approssimazione di un tornado scolpito nel cemento…

La fabbrica nella foresta: uno spazio verde per l’industria metallurgica vietnamita

La creazione di un ambiente ideale dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi architetto operativo nel campo degli edifici professionali, benché l’ottenimento di un simile obiettivo sia condizionata una problematica essenziale: la maniera in cui non sempre ciò che massimizza la produttività coincida sotto ogni punto di vista rilevante con l’esigenza di vivibilità della forza lavoro umana. Un tipo di conflitto incontrato, a quanto si narra nelle pubblicazioni d’accompagnamento, durante la costruzione del primo impianto vietnamita della Jakob Rope Systems, compagnia svizzera produttrice di cordame in acciaio ed altri metalli plasmati alle esigenze dell’architettura e l’assemblaggio di macchinari dall’alto grado di complessità operativa. Un tipo di fabbrica che potremmo definire totalmente “convenzionale” essendo dotata di alte mura in cemento bianco, finestre luminose ed un potente impianto di condizionamento climatico per combattere le temperature particolarmente elevate. Se non che dopo appena un anno dalla sua apertura, la direzione dell’azienda incominciò a rendersi conto di aver commesso tutti i più tipici errori di chi viene a costruire edifici nel territorio dell’Asia Meridionale, creando un spazio totalmente chiuso e dal cattivo ricambio dell’aria in un luogo tropicale e andando così incontro a spese energetiche del tutto fuori dalle aspettative ragionevoli inserite nei propri preventivi di budget. Non al punto tale, tuttavia, da compromettere completamente l’operatività aziendale nel paese, tanto che a partire dall’inizio del 2019 iniziarono a essere redatti i piani per l’apertura di una seconda struttura, costruita questa volta in base a crismi operativi e priorità letteralmente all’opposto. Dal che l’idea di coinvolgere stavolta lo studio architettonico di Berna fondato da Francesco Marchini e Michael Rolli con l’appellativo di Rollimarchini, per una collaborazione con i colleghi locali g8a Architects situati a Saigon/Hoh Chi Min City, al fine di rivoluzionare totalmente i presupposti nell’elaborazione teorica dei propri ambienti futuri. Verso l’ottenimento prima teorico, e quindi pienamente tangibile e visitabile, di un luogo destinato ad essere battezzato con il nome programmatico di Tropenfabrik o “Fabbrica Tropicale” perfettamente racchiuso tra il verde di pareti nella loro essenza distinte dalla generalizzata definizione di tali elementi strutturali basici e concettualmente privi di variazione. Se ancora effettivamente possiamo giungere a definirle tali, essendo effettivamente costituite da una serie di capienti fioriere di metallo, sospese ed attaccate l’una all’altra grazie a un reticolo di funi metalliche create dalla stessa compagnia proprietaria dello stabilimento. Il che non vuole effettivamente costituire una mera pubblicità in essere dei loro prodotti (benché sia ANCHE quello, visto lo spazio riservato nei cataloghi alle soluzioni per il giardinaggio verticale) bensì l’approccio alternativo alla ventilazione in base ai presupposti dei tradizionali palazzi vietnamiti, in cui dev’essere il ciclo stesso delle alte e basse pressioni atmosferiche terrestri a veicolare l’aria fresca nell’interno degli ambienti operativi. Magari coadiuvato, in casi estremi come questa imponente struttura multipiano, da poderosi ventilatori situati in punti strategici, finalizzati ad eliminare ogni potenziale residuo di aria appesantita dal calore generato dai macchinari. Un approccio certamente alternativo, ma indubitabilmente superiore, al raggiungimento degli standard ottemperati in linea di principio dal primo, fallimentare edificio della compagnia…