Al termine di un tempo lungo e travagliato, emerge sempre un’epoca di riscoperta e nuove, inaspettate meraviglie, l’ora di riscossa contro un fato eccessivamente gramo. Così è possibile pensare, mentre si percorre il ponte a forma di “L” che con la sua brusca curva, s’inoltra sotto una foresta di cemento situata a ridosso di una letterale giungla di grattacieli. Piante assai particolari quest’ultime, con la loro capacità di sbocciare direttamente dalla superficie dell’azzurro mare, formando un singolo tappeto di giganteggianti tulipani, a loro volta in grado d’ospitare alberi, prati, anfiteatri e un certo numero di panchine. Ed è soltanto una volta che si è passati sotto un paio di quei tulipani, che per la particolare forma ondulatoria del paesaggio fuori scala ci si ritrova direttamente a vivere in quel micro-mondo fatto di scorci prospettici e precise proporzioni, come l’ideale estetico di un giardino giapponese o d’altro paese del distante Oriente. Mentre gli ordinati viali geometricamente complementari si susseguono da un lato all’altro di quel profilo, idealmente simile a quello di un singola foglia galleggiante nel mare delle idee, in realtà frutto di precisa pianificazione ad opera dell’architetto inglese Thomas Heatherwick, la sua collega esperta in aree verdi Signe Nielsen e per generosa concessione dei miliardari Barry Diller e Diane von Fürstenberg, che secondo le precise usanze nordamericane hanno in questo modo scelto di restituire un qualche cosa di tangibile alle affollate moltitudini della propria nazione. Proprio lì, in corrispondenza dell’ormai scomparso molo 54, dove il transatlantico Carpathia riaccompagnò il 18 aprile del 1912 i sopravvissuti al disastro del Titanic, affondato tra le gelide acque dell’Atlantico quella fatale notte di tre giorni prima…

Ogni grande città di un popolo possiede una sua storia e molto spesso, si tratta di una storia caratterizzata dal valore strategico, l’importanza economica e culturale di uno specifico luogo. Così New York, agglomerato maggiormente popoloso dell’intero Nord America (nonché tra i maggiori al mondo) fu per lungo tempo un porto di primaria importanza, dai cui moli partivano e tornavano le schiere di bastimenti e transatlantici col compito di avvicinare i continenti tra il XIX ed inizio del XX secolo. Che si susseguivano l’un l’altro, come denti di un’enorme balena, a partire dalla zona nota come West Side o Lato Ovest, verso quello spazio riparato dai marosi e le intemperie che ebbe il nome di Hudson River, oggi l’autostrada d’innumerevoli spedizioni turistiche, voli d’elicottero ed altri approcci all’osservazione mobile del panorama ultra-urbano. Però ancor prima che i grattacieli più alti potessero sorgere dalla solida roccia sotto il suolo di quell’isola comprata dai Nativi, simili strutture simili ma orizzontali e poste in bilico sopra le onde, persero gradualmente la loro importanza mentre le navi diventavano progressivamente più grandi, giungendo a richiedere strutture di concezione più moderna. E i moli, inizialmente trasformati in luoghi di ritrovo e ristorazione, come le imponenti meraviglie ingegneristiche che erano, caddero progressivamente in disuso, mentre i costi di manutenzione superavano progressivamente il possibile guadagno offerto per coloro che li avevano in gestione. Così alcuni quartieri dove trovavano collocazione gli alloggi e i luoghi di ritrovo per gli addetti provenienti principalmente dall’Irlanda ed altri paesi europei, come Hell’s Kitchen, si trasformarono in luoghi d’alto valore immobiliare e qualità evidenti. Mentre altri luoghi, abbandonati e derelitti, andavano progressivamente incontro al disfacimento strutturale della propria iniziale idea. E può certamente sorprendere come nella nostra Era dedita all’assoluta efficienza e guadagno economico, un luogo dal valore immobiliare come Manhattan potesse ancora presentare un’intera area in sostanziale disuso, al punto che ancora all’epoca dell’amministrazione Reagan (1981-1989) si parlava seriamente di asfaltare tutto, demolire le vecchie strutture e trasformarla in una lunga autostrada, sperando in tale modo di riuscire ad alleggerire il traffico terribile di un luogo tanto densamente popolato. Almeno finché in uno dei progetti di qualificazione maggiormente impegnativi dell’epoca contemporanea, non si decise piuttosto d’intervenire sulla natura stessa e il ruolo operativo dell’intera zona degli Hudson Yards, trasformandolo in un letterale parco giochi architettonico per gli abitanti e tutti coloro che venivano da fuori…

città

L’incerto fato giapponese delle capsule in bilico sopra la torre di un futuro passato

Chi, tra gli abitanti di una grande città, non ha sognato almeno una volta di scendere le scale del proprio palazzo e semplicemente, camminare fino al luogo di lavoro? Niente lunga trasferta in automobile, o l’uso di affollati mezzi pubblici se non magari per una, magari massimo due fermate di autobus e metropolitana. Nessun sonno che si estende, in territorio nipponico, lungo i molti chilometri dell’ultra-rapido Shinkansen. Stile di vita quasi sempre irrealizzabile, se è vero che la propria scelta di un’abitazione viene fatta normalmente a priori, con ripercussioni per svariate decadi e per lo più indipendentemente dal singolo contratto che determina un capitolo della propria storia professionale. Mentre sarebbe possibile affittare, magari, un appartamento il più possibile vicino alla destinazione quotidiana, se non fosse per i prezzi proibitivi e la lista d’attesa, molto spesso, superiore all’effettiva persistenza di quel bisogno transitorio. Il che rappresentò un ottimo motivo verso l’inizio degli anni ’70, dal punto di vista dell’architetto tokyoita ed inventore dei capsule hotel Kisho Kurokawa, per trovare una nuova via d’accesso tematicamente rilevante, verso la risoluzione di uno dei problemi logistici più caratterizzanti della condizione umana. “Ogni giorno mi alzo e cammino fino al bagno” egli potrebbe aver detto a se stesso; “Quindi cammino fino alla cucina, poi cammino fino al soggiorno.” Non sarebbe forse meglio avere tutto a portata di mano, ovvero vivere all’interno di un singolo ambiente a forma di parallelepipedo, poco più grande dello spazio occupato dal mio respiro?

Per fortuna e grazie al suo stesso operato come redattore di un manifesto, quelli erano gli anni del movimento architettonico Metabolista (Shinchintaisha – 新陳代謝) e l’applicazione del linguaggio e i metodi di coloro che progettavano strutture, aveva trovato il miglior modulo possibile tramite l’applicazione reiterata del sistema della capsula, un chiaro prestito dell’epoca spaziale. Consistente di 2,5 per 4 metri di lato, nel caso del nostro edificio rilevante ai fini della trattazione, sospesi a vari piani di una doppia torre di cemento interconnessa, con ascensori e altri elementi tecnici rigorosamente a vista, secondo la migliore interpretazione delle soluzioni pratiche brutaliste. Ma con un ulteriore passo rispetto a tale modus operandi dei molti ispiratori ed ispirati a quel pragmatismo, rintracciabile nella visione secondo cui nulla fosse invero permanente, bensì necessariamente transitorio sulla base dei mutevoli bisogni della vita odierna, unitamente all’effetto talvolta catartico dei soliti tifoni, terremoti ed altri disastri particolarmente noti presso l’arcipelago del grande Drago sopito. Ecco perché la torre delle capsule di Nakagin, tra gli elementi urbani maggiormente rappresentativi e memorabili del prestigioso quartiere di Ginza, prevedeva per ciascun dei propri 140 moduli abitativi sovrapposti e vagamente simili a lavatrici (colpa soprattutto della grande finestra circolare) la possibilità, ed invero necessità prevista, di sostituirli dopo il trascorrere di ciascun quarto di secolo, prolungando ipoteticamente la vita dell’edificio fino ad un minimo di 200 anni. Una visione futuribile ed avveniristica, che oggi più che mai appare prossima a scontrarsi con la problematica realtà dei fatti, se è vero che il voto chiesto ai proprietari sull’eventualità di vendere a un consorzio, già proposto per la prima volta nell’ormai remoto anno 2008, ha ricevuto per la prima volta una maggioranza positiva lo scorso aprile, aprendo la strada ad una futura e già più volte richiesta demolizione dello storico ed assolutamente irriproducibile edificio. Con molte comprensibili ragioni, a partire dalla significativa quantità di amianto contenuta come isolante nell’involucro esterno delle capsule di metallo, per non parlare della mancata aderenza agli odierni standard anti-sismici vigenti in Giappone, o ancora l’ipotesi di un più efficiente utilizzo del terreno presso cui sorge in una delle città più costose al mondo, dove potrebbe trovar posto un grattacielo molto più svettante ed in funzione di ciò, redditizio per i suoi gestori. Verso l’ultima inevitabile conseguenza di un prolungato stato di degrado, che ha portato negli anni al progressivo deperimento delle condizioni osservabili, nonché l’effettiva utilizzabilità dell’edificio, compresa la rottura mai affrontata di un tubo ormai da circa una decade, privando dell’acqua calda gli ostinati abitatori, per lo più occasionali, di quella svettante chimera. Visto il chiaro e palese intento, forse a questo punto quasi comprensibile, di accelerare le cose…

L’antichissima città sommersa intenzionalmente dalle acque di un vasto lago in Cina

Imponenti, immortali eppure non eterne appaiono le montagne, che per antichi eventi geologici si ergono dal fondo pianeggiante dei vasti territori, variabilmente abitati dalle pregresse generazioni umane. La cui esistenza continuativa nel tempo è apprezzabile dall’utilizzo, per i suddetti picchi, di un nome particolarmente evocativo: vedi il Picco dei Cinque Leoni nella contea di Chun’an, regione di Zhejiang, capace di ergersi per qualche centinaio di metri sopra un importante zona per il transito e l’interscambio dei beni commerciali, almeno dall’epoca della dinastia degli Han Occidentali (206 – 24 a.C.). Ma taluni rilievi orografici, in determinate circostanze, spariscono ancor prima che che gli effetti millenari dell’erosione ed il riassorbimento paesaggistico possano produrre i propri effetti, mutando piuttosto in qualcosa di ragionevolmente differente. Come una ridotta terra emersa, proprio nel bel mezzo di un lago che ad oggi ne possiede una quantità decisamente superiore alla media. Sto parlando del bacino artificiale del Qiandao Hu (千岛湖 letteralmente “Lago delle Mille Isole”) con un’estensione di 573 Km quadrati conseguenza inevitabile della costruzione, non troppo attentamente pianificata, della diga e stazione idroelettrica del fiume Xin’an. Il 1959 era in effetti un’epoca non troppo equilibrata, tra i bisogni alla base della piramide di Maslow (fisiologia/sicurezza) rispetto a quelli posti nei ripiani superiori (appartenenza e stima) soprattutto in Cina, paese che dopo una rivoluzione comunista, ed la conseguente sconfitta ed esilio del generale Chiang Kai-shek, aveva appena intrapreso il complesso piano di riforme economiche e amministrative che sarebbe stato chiamato dai politici il Grande balzo in avanti. Senza entrare troppo nel merito della pressoché contemporanea carestia e conseguente morte di una quantità calcolata secondo alcuni attorno ai 45 milioni di persone, questione che sfugge alla portata di questo articolo, sarà opportuno a questo punto definire i termini operativi delle molte opere pubbliche di natura idrica, che il governo di Mao volle fortemente far costruire direttamente alla manodopera locale, sotto la guida di molti inesperti quadri del partito. Senza l’assistenza, molto spesso, di veri e propri ingegneri, che potessero ad esempio far notare come, nonostante la necessità di alimentare elettricamente le vicine città di Jinhua, Quzhou e Huangshan, inondare un’intera area densamente abitata da un periodo di oltre 1500 anni non fosse esattamente la strada migliore per riuscire a farlo. Così quello fu uno di quei casi in cui la costante ricerca di un percepito “progresso” riuscì a spuntarla sui bisogni della minoranza, collettività rappresentata nello specifico dalle “appena” 290.000 persone, suddivise in 6 villaggi, che dovettero trasferirsi prima di finire inabissati con le loro 290.000 abitazioni e 50.000 ettari di terreni, spesso riccamente coltivati sotto la guida amministrativa e politica dell’allora commissario regionale Tan Zhenlin. Possibilità che molto prevedibilmente non fu d’altra parte offerta, causa insuperabili ragioni di contesto, alle antiche pietre e monumenti di almeno cinque città storiche: He Cheng, Weipi, Gangkou, Chayuan e la grande e magnifica Shi Cheng (狮城 – Città del Leone) un tempo centro nevralgico e reale capitale de facto dell’intera regione. A partire dalla sua fondazione semi-leggendaria verso la fine del periodo dei Tre Regni, ad opera del generale al servizio dello stato di Wu, He Qi. Che per tanti anni aveva combattuto, senza esclusione di colpi, contro il selvaggio e fiero popolo delle tribù Shanyue, finché nel 205 d.C, conseguita la sua difficile vittoria, non tirò fuori due pezzi degli scacchi per metterli sopra una mappa militare. Proprio tali oggetti sarebbero quindi diventati, a distanza di pochi anni, rispettivamente le sedi governative di Chun’an e Sui’an, all’ombra dello svettante picco dei Cinque Leoni.

Ma il tempo transita e non sempre la memoria degli eventi trascorsi viene mantenuta in alta considerazione. Così ciò che un tempo riceveva l’abbagliante luce del sole, può trovarsi un giorno ricoperto dalle acque oscure di un profondo lago…

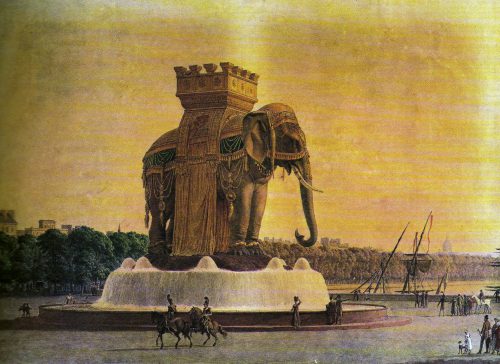

Il trionfale inizio, e l’ancor più tragico destino, dei cinque grandi elefanti di Parigi

Visioni possibili e universi traslucidi, luoghi alternativi lungo il corso mai perfettamente prevedibile della storia. Così la capitale della Francia, città di pietra o città delle luci a seconda dei punti di vista, fu prossima nell’ora dei trascorsi giorni a trasformarsi anche in qualcosa d’altro: la capitale europea dei pachidermi. Giganti dalle grandi orecchie e l’ancor più impressionante naso, la coda lieve ma selvaggia, il dorso tanto alto e resistente da riuscire a sostenere, sulla base delle proprie aspettative, interi castelli, statue formidabili o la stessa aspettativa della gente. Di un popolo per quella volta unito, e forte, al punto da poter aprire il proprio cuore alla profonda verità di una savana senza tempo. Che di suo conto, aspirava a guadagnarsene uno, come quel fatidico 1758, quando il giovanissimo architetto Charles François Ribart de Chamoust, allora poco più che diciottenne, presentò alla corte di Luigi XV il progetto per un curioso e impressionante monumento, concepito per celebrare il trionfo del sovrano nella guerra di successione austriaca. Sostanzialmente, nient’altro che un intero edificio a tre piani, alto svariate decine di metri, con una torre centrale sormontata dalla statua del re, un soggiorno pieno d’alberi (!) per ricreare l’atmosfera della giungla, una sala da ballo ornata di specchi dedicata al “passato e al futuro” e vari ambienti dotati di finestre panoramiche sulla città di Parigi. Edificio con la forma, neanche a dirlo, di un elefante. Dalla cui proboscide sgorgava l’acqua di una fontana! Luogo presunto per una simile impressionante meraviglia, nient’altro che la Place de l’Étoile (Piazza della Stella) dove numerose arterie urbane convergevano, assieme all’asse storico dei tanti e tali monumenti della città. Luogo destinato ad essere rinominato in epoca recente Piazza Charles de Gaulle, ma non prima che Napoleone stesso qualche generazione dopo, all’apice del suo potere e della sua magnificenza, proprio qui facesse costruire il suo arco trionfale, direttamente ispirato a quello di Tito nella città di Roma. Se non che all’inizio del XIX secolo, c’era soltanto una corrente in grado di rivaleggiare con la passione universale nei confronti del Neoclassicismo: quella instradata e determinata dal fascino dell’Esotico, un mondo all’altro capo del mare le cui storie tornavano indietro grazie ai viaggi dei soldati e dei marinai. Tra i quali Bonaparte, da pochi anni reduce della sua prima sconfitta in Egitto, esperienza che nondimeno riuscì inaspettatamente a contribuire al suo prestigio e la capacità di catturare l’immaginazione del popolo europeo. E fu così che nei suoi sogni, all’improvviso, prese un posto di primo piano il grande pachiderma che stavolta, avrebbe preso un’evidente forma fisica, sebbene provvisoria e destinata a durare non troppo a lungo. Era dunque il 1908, quando per la prima volta l’Imperatore in persona descrisse la sua idea: un maestoso elefante di bronzo con splendenti zampilli d’acqua attorno, alto (almeno) 24 metri, creato a partire da una fusione dei cannoni dei suoi molti nemici. Il quale avrebbe trovato posto non più a Place de l’Étoile (ormai destinata, come accennato poco sopra, ad ospitare tutt’altro monumento) bensì in quell’altro luogo di primaria importanza per la storia di Parigi, la piazza antistante alle rovine di quella che era stata la possente Bastiglia. Fortezza e carcere capace di rappresentare il simbolo, mai realmente dimenticato, di un potere governativo giudicato iniquo, laddove le onde travagliate del mare di Francia avrebbero semplicemente rimpiazzato una dinastia con l’altra, e poi di nuovo, ancora per cinque generazioni a venire.

Fatto sta che un letterale quadrupede con tanto di fontana, qui ci sarebbe stato realmente per un periodo di 33 anni, al punto da venire puntualmente descritto da Victor Hugo, nel suo romanzo del 1862 Les Misérables, in un’epoca prossima alla fine della sua utilità e conseguente demolizione. Una degradazione motivata dal fatto che il pur celebre elefante della Bastiglia, in effetti, non fu mai altro che il modello in legno e gesso fortemente voluto dal secondo architetto incaricato di costruirlo, Jean-Antoine Alavoine dopo che il collega Jacques Cellerier aveva dato le dimissioni, affinché il committente potesse farsi un’idea sufficientemente chiara del suo aspetto ad opera completata. Ponendo le basi pienamente apprezzabili, di quella che sarebbe diventata una delle metafore più celebri della Francia post-rivoluzionaria…