Per un paragrafo, sarò la vespa parassita. Bzz, piacere mio: “Chrysidoidea, per gli amici, Apocrita” un lavorìo pressante, un compito davvero faticoso. In volo. È una vita difficile, quella di colei che deve far la predatrice. Occasionale. Alla ricerca di… Voi bruchi non avete idea. Perché siete soltanto lo stato larvale di quell’altra classe di creature, dalle ali grandi e variopinte, sempre allegre sopra il fiore. Amatissime…Farfalle o falene, bah. Cos’hanno fatto quelle lì, per tutti noi? Certo, qualche volta, impollinano; ma se fanno nascere una pianta che gli sopravviva, a dir tanto, è unicamente dopo che hanno consumato una decina, un centinaio di foglie in ottima salute. Così, Zzb. Vendetta. A beneficio dell’ambiente. Per il popolo degli imenotteri, che ben conoscono l’impegno quotidiano. Punizione per colui che striscia consumando e non produce: gli venga dunque inflitta, l’incubazione. È una splendida prassi operativa della nostra ronzante e saggia e furba genìa: perché deporre uova dentro a un nido duramente costruito e fragile come la carta, o ancora peggio, nel substrato marcescente dell’ombroso sottobosco? Dove abbondano, di certo, le sostanze nutritive, ma con esse, pesci e cimici, scorpioni d’acqua…Che non chiederebbero null’altro dall’inizio di giornata, che far colazione con i figli della Chrysidoidea. Tanto meglio, se possibile, trovare l’equivalente mobile di una divina cassaforte, l’inerme bruco che striscia, zampettante, per corrodere abusivamente la vegetazione. Eccolo, eccolo. Ne vedo uno. Bzb. Già mi avvicino lieve, posando le sottili zampe sulla sua verde dimora. Quasi non lo noti: ha il colore uguale a quello della pianta, probabilmente per non essere visto, da me. Ingenuo! Sono secoli, oramai, che noi vespe abbiamo sviluppato dei migliori organi di senso, fino al punto di essere, per qualche tempo almeno, in vantaggio sulla concorrenza. Dunque, aprile. Tempo di figliare. Già ho preso attentamente le misure. La vittima si è voltata dall’altra parte, restando quasi totalmente immota. Aspetto qualche secondo, per avere la conferma che non sia già morta; quella si, che sarebbe una pessima sorpresa, per l’affamata nuova generazione. Ma la bestia è ancora viva. Estraggo e preparo l’ovopositore, già grondante del simbionte polydnavirus, fiero alleato biologico che bloccherà il sistema immunitario del lepidottero, rendendo la sua carne pronta alla consumazione. Ora, nell’avvicinarmi quattamente, qualche vibrazione è inevitabile. Ed io già so che…Ecco, doveva succedere! Il bruco si è accorto di me. Proprio adesso, in equilibrio sul suo patetico gruppetto di zampe posteriori, sta cercando la minaccia percepita, oscillando lievemente a destra, poi a sinistra. Mmmh. Tanto, che può fare… Lanciarsi verso il suolo? Io lo seguirò. Mordermi con le sue minuscole mascelle? Io lo pungerò. E poi che potrebbe fare con quelle minuscole ganasce, appena sufficienti a consumare la materia vegetale? Non scherziamo. Una altro passo, le ali che sui tendono pronte a fuggire. “Ci vorrà solo un’attimo, non farà male (per i prossimi due-tre giorni, ah ah, poi morirai in maniera orribile…)”. Oooh, ma guarda. Oooh, il bruchino si è… Voltato? Guardalo, che spalanca le sei zampe anteriori, in un probabile tentativo di spaventare, spaventare me. Ma non farmi ridere. Però, che strano. Al termine di ciascun arto, la vittima selezionata sembra presentare rostri acuminati, come altrettanti affilatissimi coltelli. Chiaramente, dev’essere un’illusione ottica. E poi sembra…Sembra felice? Lo scruto molto attentamente, quindi quel…quel…Parte all’improvviso. Prima lo vedevo, adesso non lo vedo più. Morta, sono. Z.

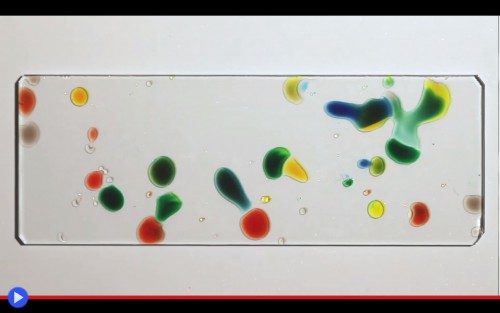

Hawaii. A circa 4.000 chilometri dalla maggiore terra emersa, sulle isole boscose del Pacifico, nascono e muoiono creature totalmente inusuali. Trascinate dai venti e dalle correnti marittime, assieme a quei detriti che per qualche generazione avevano chiamato casa, gli insetti approdano, poi scoprono il diverso senso della vita. Là, dove l’unica costante è l’uomo, e non esistono, ad esempio, mantidi religiose. E i ragni, benché presenti, tendono a restare nella tela, senza andare in cerca di preziosi pasti tra le piante abitative. Creando la sussistenza, intramontabile e continuativa, di quella che potrebbe definirsi la testuale “nicchia evolutiva”. Tutte quelle mosche, vespe, grilli, scarafaggi e falene, che svolazzano senza preoccupazioni al mondo! Tanto cibo potenziale, troppo, per lasciarlo lì a sfuggire al suo destino. E chi poteva rispondere a una simile chiamata se non lei, la larva tipica degli appartenenti al genere Eupithecia, tipici chirotteri notturni nello stadio adulto, che tra l’altro sono attestati in moltissimi paesi del mondo. Ma che qui, nel mezzo dell’assoluto nulla isolano, indisturbati e liberi di crescere nei loro presupposti ed abitudini, hanno appreso un metodo per avvantaggiarsi in mezzo al flusso impietoso dell’ecologia. Questo metodo: il mangiare carne. È stato calcolato che le 19 specie di larve assuefatte a un simile stile di vita nel territorio hawaiano, in media, raggiungano lo stadio di pupa tre volte più velocemente dei loro cugini continentali. E che al momento di farlo, i bruchi siano notevolmente più grossi, in salute e desiderosi di dispiegare le ali dell’età adulta. Persino una crudele vespa, di fronte a tutto ciò, non potrebbe far altro che emettere un ronzio d’ammirazione.