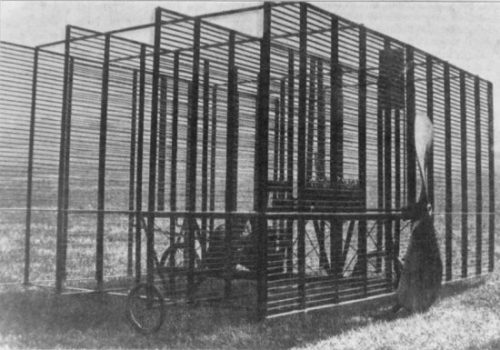

Dal momento in cui nel 1903 i fratelli Wright avevano effettuato il loro primo storico volo a motore presso il colle Kill Devil, 6,4 Km a sud di Kitty Hawk, l’istituzione del museo dello Smithsonian tardò a riconoscere tale fondamentale traguardo. Insistendo nell’affermare che pochi mesi prima l’inventore Samuel Pierpont Langley, amico personale dell’allora segretario Charles Walcot, avesse già conseguito risultati pioneristici col suo Aerodrome, bizzarra macchina volante a quattro ali. Dibattiti simili, nel resto, mai ebbero modo di verificarsi in Inghilterra, dove l’unico personaggio di Horatio Frederick Phillips (1845-1912) fu riconosciuto, fin da subito, come primo realizzatore del sogno di volare con oggetti più pesanti dell’aria. Era già il 1907, del resto, quando la sua Flying Machine si staccò da terra a Statham, presso il suo stesso quartiere natìo di Londra. Ben pochi osservatori moderni, tornati a quel secolo mediante l’uso di una macchina del tempo, sarebbero stati tuttavia pronti a riconoscere un aereo in tale straordinario implemento in legno dalla forma poligonale, con oltre cinquanta ordini di ali ripetuti due volte per lato. E un propulsore ad elica da 2,6 metri di diametro, tirato innanzi da un motore in linea a sei cilindri in maniera non dissimile dalla maggior parte degli avveniristici velivoli di quei giorni.

Chi fosse esattamente costui, del resto, la storia sembrerebbe ricordarlo solo in parte, con il padre armaiolo e una passione per l’aeronautica che l’avrebbe condotto, pur in assenza di educazione formale, presso la Reale Società Aeronautica di Londra all’età di soli 27 anni, con in mente un’idea capace di cambiare i presupposti di questo nascente campo dell’ingegneria e ricerca. Phillips credeva fermamente, infatti, che il sistema allora in uso per lo studio dell’aerodinamica, consistente di rudimentali stanze con ventilazione indotta e il sistema ancor più approssimativo del twirling arm, nient’altro che un elemento girevole con attaccato un modello “volante” a una sorta di lancetta orizzontale, non potesse in alcun modo fornire un quadro generale degno di essere impiegato a fini di studio. Così egli chiese, e in qualche modo straordinario ottenne, i fondi necessari per costruire un nuovo modello di tunnel vento basato sulla forza del vapore, che risucchiando l’aria consentiva per la prima volta di controllare l’intensità della pressione necessario a studiare il movimento dei corpi usati come modello. Strumento grazie al quale, in breve tempo, scoprì un qualcosa che avrebbe cambiato la storia: la maniera in cui il tipo di ali considerate ideali a quel tempo grazie alle ricerche del membro fondatore Francis Wenham, piatte e larghe, non rappresentassero in alcun modo la soluzione ideale per incrementare la portanza del mezzo di trasporto tanto lungamente auspicato. Riuscendo a raggiungere dei risultati sensibilmente migliori tramite l’impiego di superfici convesse al di sopra del profilo di tali componenti, che aumentando la velocità del flusso corrispondente (vedi principio di Bernoulli) ne diminuivano la pressione. Il che a sua volta generava il vortice proficuo, capace di spingere l’aria sotto l’ala verso l’alto e sollevandola, auspicabilmente, assieme all’ipotetica figura dell’aviatore. Gradualmente un simile concetto, attraverso l’innata capacità intuitiva degli ingegneri, venne ripreso in giro per il mondo diventando lo standard di fatto del sistema ideale per agevolare la progressione di una qualsivoglia tipologia di macchina volante. Non soddisfatto di ottenere unicamente tale riconoscimento, tuttavia, Phillips aveva deciso che avrebbe creato una sua personale macchina volante, intraprendendo un percorso che lo avrebbe portato straordinariamente lontano…